自分の強みと企業選び。自己成長と市場価値を考慮して自身の能力を開発し続ける~居心地と惰性の間で悩む31歳女性が考えるべきキャリア②~

こんにちは。株式会社シンシア・ハートで代表取締役をしている堀内猛志(takenoko1220)です。

前回のnoteでは、「今の会社にほぼ不満はないけど実は未来もないのか?~居心地と惰性の間で悩む31歳女性が考えるべきキャリア①~」について書きました。

今回は愛というペルソナに近い人のために、①自分の強みの整理と強みの変化、②動因とキャリア・アンカー、③現実的なワークライフバランスを考える、という流れで解説します。

①自分の強みの整理と強みの変化

人は悩むとすぐに何かしらの答えを出そうとします。道に迷ったときに闇雲に動きたくなる心理に近いでしょう。しかし、まずは「今どこにいるのか」「周りには何があるのか」という現状を確認することが大事です。

自分の強みを活かすことを、私はこれまでしつこく伝えてきたと思います。強みの整理については、下記のnoteを参考にしてください。

再掲ですが、強みを分解するとこのようになっています。

強みとはタレントと好きの掛け算で構成されます。そして、愛のタレントと好きは以下の通りです。

▼愛のタレント(現在)

1. 親密性

2. 包含

3. ポジティブ

4. 達成欲

5. 活発性

▼愛の好き

【ルーツ】自分に関わる全てのステークホルダー、チーム

【ブーム】上司、同僚、自分の目に映る人たち

丁寧に解説するために、愛のタレントの特徴を細かく整理します。

1. 親密性の特徴

2. 包含の特徴

3. ポジティブの特徴

4. 達成欲の特徴

5. 活発性の特徴

前回のnoteで愛のペルソナを理解している人であれば、文章から読み取れる愛のキャラクターとタレントの連動性を感じてもらえると思います。

また、職場環境に関しても、「若くて元気」「オープンコミュニケーション」「上司との関係性」「挑戦できる環境」「目標達成に向けるプレッシャー」など、愛のタレントに合った職場だと言えます。

これだけだと愛のタレントと愛の求める環境は合致しているので、何ら問題がないように見えます。しかし、ここに大きな問題が潜んでいます。以前のnoteで自分の中の「しごと」の概念の変遷について解説しました。

本来、人は正しく成長すれば、自身の持つ能力が大きくなり、職場が求める業務という箱には当てはまらなくなっていきます。多くの人は、その箱が窮屈になって異動、転職、起業などの道を選ぶのですが、中には「窮屈さを感じなくするために箱の大きさに自分を適応させる人」がでてきます。つまり、求められている以上の能力やスキルを身に着けることをあきらめ、できることだけをひたすらやり続ける状態に自分を適応させることを無意識的に選択するのです。

愛も営業企画にって以前の7割くらいの力で業務ができていることに、いつしか慣れてしまっていました。この状態は非常に楽ではありますが、飽きと惰性という感覚が生まれる要因になってしまうのです。人には誰でも成長欲求があります。「成長=変化」と言われることがあります。これは半分正解ですが半分間違っています。なぜなら、変化することで飽きと惰性の感覚はなくなり、成長している気持ちにはなるのですが、その変化は本来の成長であるアップグレードの変化ではなく、ダウングレードの変化かもしれないのです。

愛の営業職から営業企画職への異動は、まさにこれでした。本来の営業企画の仕事であればアップグレードだったかもしれません。しかし、A社における営業企画職は、職種名には企画とついているものの、単なる事務職だったのです。そこに愛は気づけずに、上司への恩義、業務が楽になったことと変化を成長と捉えた誤謬、報酬及び同僚への満足、という状態から、大事な20代の数年間を能力を磨くことなく過ごしてしまったのです。

以下は、愛の営業職時代(数年前)のタレントと営業企画職(現在)のタレントの変化です。

営業職時代にはあった達成欲、活発性の順位が落ち、競争性は5位からいなくなっています。また、親密性、ポジティブの順位が上がり、包含が2位にジャンプアップしています。ここで伝えたいのは、変化自体が悪いのではなく、その変化がアップグレードかダウングレードなのかが大事だということです。もともと強かった達成欲、活発性、競争性をそのまま強い状態で、親密性、包含、ポジティブがそれよりも強く出ているのであれば全く問題はありません。しかし、愛の思考からわかる通り、営業企画と言う名の事務作業を続けた結果、営業としての大切なタレントが減退してしまったと考えるのが正しいと思います。そして、社内や決まったパートナーと言う狭い人間関係の業務に適応するように、親密性と包含が強まったと考えるのが妥当です。

残念ながらストレングファインダーでは、それぞれの資質が数値で表されるわけではないので、上記はあくまでも予想です。ただ、自分自身の中でそれは測ることができます。成長環境では、常に一定のストレスやプレッシャーがあります。それらを日々感じながら業務を行い、能力スキルがついていると実感できるならアップグレードの変化です。逆にストレスやプレッシャーがほぼ無く、飽きと惰性を感じるのであればダウングレードの変化と考えていいでしょう。

ここまでは自身が持つ「タレント」の変化について解説してきましたが、「好き」についても同じです。3つの「好き」については以下のnoteで詳細を解説しています。

A. ルーツの好き:意味があるモノ

愛は元来、人の中心にいて力を発揮するタイプでした。そして、自分自身を強く必要と感じてもらうことが生きがいとなり、より広く、より多くの人を巻き込んでいくことに喜びを感じていました。だからこそ、新規営業でお客様の輪を広げていくことにうまく適応できたし、息をするくらい簡単にできることだったからこそ、長時間労働も苦にならずに続けられたのだと思います。

B. ブームの好き:興味があるモノ

営業企画職になり新規顧客開拓の必要がなくなったことで、愛の世界の輪は急激に狭くなりました。人と関わるということ自体は変わっていないため、大きなハードルもなく新しい業務に適応することができました。関わる人が減り、いつも同じ人と業務を行うことで少しつまらないと思った時期もありましたが、目の前の人をより深く知ることが大事なんだと自分を信じ込ませ、本当にそのようになってしまいました。

強みとは「タレント(動詞)」と「好き(名詞)」の掛け算です。以下のスライドでは、愛の強みの変化を図解化しています。

評価基準のない世界では、上記の過去の強みと今の強みを比べた時に優劣はつけられません。一言で、営業職は事務職よりも優れているのか?という問いにイエスとは答えられないのです。一方で、労働市場の中での価値という評価基準からみると、圧倒的に過去の強みをさらに伸ばして営業系のキャリアを高めた方が良かったと言えます。それは以下の観点からです。

・事務系職種に比べて営業系職種の方が労働市場のニーズが大きい

・事務系職種のポジション数に対して、ポジション獲得のための希少性を追求するためには、愛の持つタレントでは難しい

・「広く浅く」関係性を築ける能力を「広く深く」関係性を築ける能力に昇華できるところだったのに、「狭く深く」関係性を築ける能力に変えてしまったために、希少性をわざわざ減らしてしまった

年齢とともに営業系職種から事務系職種に移る人は多いと思います。それ自体は間違いではないと思いますが、事務系職種に移る際の注意ポイントがあります。それは、事務系職種に異動することは『業務を減らして楽になることではない』ということと、『知的労働者になることであり、オペレーションの一部になることではない』ということです。この2つについて次の項で解説します。

②動因とキャリア・アンカー

私、堀内はHRのプロフェッショナルなので、ストレングスファインダーから導き出されるタレントや、自身の中にある好きを整理し、強みの自己認識と、労働市場から見たメタ認知で、自分のキャリアを俯瞰して考えることができます。一方で、一般の方が同じことをするのは難しいため、ストレングスファインダーを始めとして診断ツールの結果をうまく使いこなすことができません。

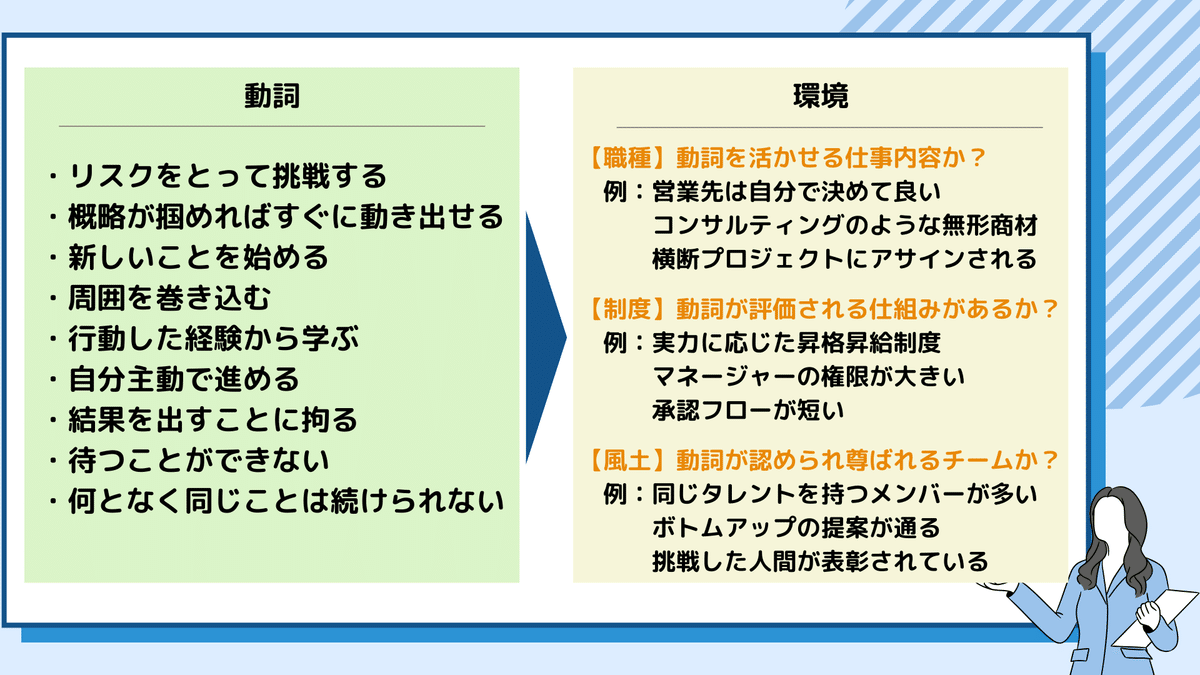

そういう人にとって役に立つのが、動因とキャリア・アンカーという考え方です。動因とは、自分の価値観よりもさらに深いところにあるものです。性格、価値観、動因の定義と整理がよくわからなくなりますので、以下のように図解化しておきます。

動因とは

性格とは、価値観、感情、思考をまとめた概念であり、外部環境や年齢と共に変化することがあります。一方で、動因は価値観よりも深いところにあり、DNAと幼少期の体験でほとんど決まってしまい、その後変化することは滅多にありません。

動因については、アメリカの心理学者ヘンリー・マレーによる欲求のリスト化が有名です。

上記のリストは細かすぎて理解するのが難しいので、この動因と言う概念をキャリアに特化したキャリア・アンカーで解説したいと思います。

キャリア・アンカーのチェック

キャリア・アンカーは、人の持つ動因から以下の8つの志向タイプに分類する考え方です。

測定には40個の質問に回答するだけです。是非、以下のファイルをダウンロードしてチェックしてみてください。所要時間5分です。

そして、このチェックリストを使った愛の結果が以下の通りです。

保障安定志向とバランス志向は違う

愛のように20代前半でモーレツに働いた人は早めに燃え尽き、ワークライフバランスのとれた生活に変えようとします。ワークライフバランスのとれた働き方を望む志向は、まさにキャリア・アンカーの『バランス志向』の要因です。『バランス志向』の要因は以下のとおりです。

・仕事と私生活のバランスを重視する

・個人の価値観やライフスタイルに合わせてキャリアを築きたい

・柔軟な働き方や時間の管理を重視する

・ワークライフバランスを実現するための制度やサポートを重視する

・仕事以外の活動やコミュニティへの参加を重視する

・人生の各ステージに合わせたキャリアの選択をする

・自分の健康やウェルビーングを大切にする

・人生の目的や意義を追求することを重視する

『バランス志向』は『保障安定志向』と混同されやすいので、『保障安定志向』の要因についても整理し対比してみます。以下は『保障安定志向』の要因です。

・長期的な雇用安定を求める

・経済的な安定や保障を重視する

・予測可能なキャリアパスを好む

・リスクを避ける傾向がある

・家族や生活の安定を重視する

・安全な環境での働き方を好む

・組織の福利厚生や待遇を重視する

・安心感を求める

比べてみると、『バランス志向』はワークもライフもバランスよく高めていきたいという活動的で成長意欲があるのに対し、『保障安定志向』は所属組織に依存し成長よりも現状維持を望んでいることがわかります。日常会話では、ワークライフバランスを望む人に対して安定志向だと考える人が多数いるために、両者がごっちゃになっているのですが、キャリア・アンカーの要因から考えると両者が違っていることがよくわかると思います。事実、上記の愛のキャリア・アンカーのスコアを見ても、『バランス志向』が18点で1位にいるのに対して、『保障安定志向』は5位にいます。

愛はバランスよくワークもライフも成長させていきたいという要因を持っているにも関わらず、モーレツな働き方からの反動、周りの保障安定志向の人との関わりの増加から『業務を減らして楽になる働き方』を無意識的に選んでしまいました。営業企画職に異動した最初の頃は環境の変化が刺激となっていたのですが、本来成長意欲のある愛にとって、楽な生き方をしたかったわけではないので、今の働き方に疑問を覚えるようになったと言えます。

③現実的なワークライフバランスを考える

次に、事務系職種に異動することは、『知的労働者になることであり、オペレーションの一部になることではない』ということについて解説します。しかしその解説の前に「ワークライフバランス」の定義について考えていきたいと思います。

ワークライフバランスとは

そもそも「ワークライフバランス」はワークとライフの何をバランスさせるものなのでしょうか。答えはワークに対する意欲やメンタリティとライフに対する意欲やメンタリティです。

そして、「バランスさせる」という言葉が曲者なのですが、バランスさせることは必ずしも1対1でなくてもいいということです。自分のワークが7でライフが3でも、ワークが4でライフが6でも、それが自分にとってバランスされているのであれば、それでいいのです。しかし、世の中的には、このバランスを1対1で考える人が多く、且つ、そういう人は、バランスするものを時間に置き換えています。

ワークが8時間、ライフが8時間、そして睡眠時間が8時間でキレイに24時間は3分割されます。人によってはこれを理想と言う人もいるかもしれません。しかし、これが叶うのは今の時間を輪切りにした前提の話です。人生という長い年月で見てみましょう。若いうちは、狭いマンションでファストフードとコンビニ中心の生活を送っていても問題はなかったかもしれません。しかし、年齢の上昇に伴い、住環境、衣服、食べ物、旅行のグレードなど、どんどん上がっていくはずです。結婚や出産に伴い、自分以外の家族に対しての出費も増えます。それに対して体力はどうでしょうか。いくら元気な人でも若い頃に比べて衰えていくことは間違いありません。

働く体力はなくなるのに、年々、報酬は上げていく必要があるのです。これを、先ほどのようなワークライフバランスの等分で叶うものなのでしょうか。下の図解で見ると、生活水準の向上と体力の衰えに対して、ワークとライフのバランスがおかしいことがよくわかると思います。

つまり、年齢に伴う生活水準の向上と、体力の衰えを加味した時のワークライフバランスは以下のようになると考えます。

若い時にはワークの比率を多めにして、年齢と共にライフの比率を高める、若い頃に1日を輪切りにするとワークの時間が多くてバランスしていないと感じる人もいるかもしれないですが、人生全体で見るとキレイに1対1でバランスしていることがわかると思います。

知的労働者への進化

ここでようやく、事務系職種に異動することは、『知的労働者になることであり、オペレーションの一部になることではない』ということに触れることができます。事務系職種は営業系職種に対して楽であるかのような誤解が世の中にはあると思います。営業系職種で疲れた人が事務系職種に異動希望をするのは、まさにそう言った考えがあるからです。

事務系職種が楽だと捉えられるのは、業務がオペレーティブに見えることが要因だと思います。それ自体は正解です。企業を人間の身体だとすると、事務系職種が行っている業務は血液の循環のようなものです。各臓器に滞りなく血液を送るためにはミスのないオペレーションが必要であり、イレギュラーを起こさせてはいけません。よって、事務系職種についた新人は、まずオペレーションの一部になることが求められます。

しかし、オペレーションの一部になって終了するのであれば、それを実行するのが正社員じゃなくてもいいし、人間じゃなくてもいいのです。機械ではなく人間が行うオペレーションだからこそ、様々な不具合が生まれるし、企業の進化に伴い、オペレーションも進化する必要があるのです。つまり、オペレーションの一部になって終わるのではなく、自らオペレーションを構築し、改善し、最適化する立場になっていかないといけないのです。その過程で、オペレーションの自動化、機械化を実現したり、組織をマネジメントしたり、業務の幅を増やしたりするなど、手よりも頭を動かす人材に自らを成長させていかなくてはならないのです。これが知的労働者への進化です。

ここまでのまとめです。

■自分の強みを業務の箱に適応させて狭めてはいけない

■変化には種類があり、アップグレードの変化を選ぶ

■市場価値に合わせて自分の強みを成長させる

■自分のキャリア・アンカーを知る

■ワークライフバランスと安定は違う

■人生全体で見たトータル・ワークライフバランスを考える

■自分をオペレーションの一部で終わらずに知的労働者に進化させる

次回は、さらに今回の内容を深ぼります。

「やりやすくてやりたいこと」よりも「やりづらいけどやるべきこと」に目を向ける。リーダーシップとマネジメントの違いと併用。

これらについて解説していきたいと思います。

愛のストーリーを読んで他人ごとではないと思った人、自分のキャリアについて相談に乗って欲しいという人は下記よりご連絡ください。

それでは今日も素敵な一日を!