第62号 『フラッシング神話を覆すエンジンオイル最新知識 〜30万キロ エンジンピカピカ実践テクニック〜』

2021年6月11日配信(発行部数 限定500部)

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━

メルマガ版「車の修理屋たけしくん」

第62号

━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

こんにちは。

車の修理屋たけしくんです。

さて、今回は第62号

『フラッシング神話を覆すエンジンオイル最新知識 〜30万キロ エンジンピカピカ実践テクニック〜』

です。

先日、ご来店のお客様から

もう30年ほど前になるでしょうか、

『フラッシング』と称してエンジン内部洗浄がすごく流行ったことがありました。

1万キロに一度程度、たまった汚れを内部洗浄して落としたほうがいい、とか言われてました。

最近では、エンジンオイル添加剤として遅効性の洗浄液が大手ケミカルメーカーから販売されていたりします。

本当のところはどうなんですか?

と質問がありました。

まずこの写真をご覧下さい。僕のおすすめの方法で管理した約30万キロ走行経過したエンジン内部です。

金属の色が全く損なわれず、キラキラ綺麗に輝いていますね。

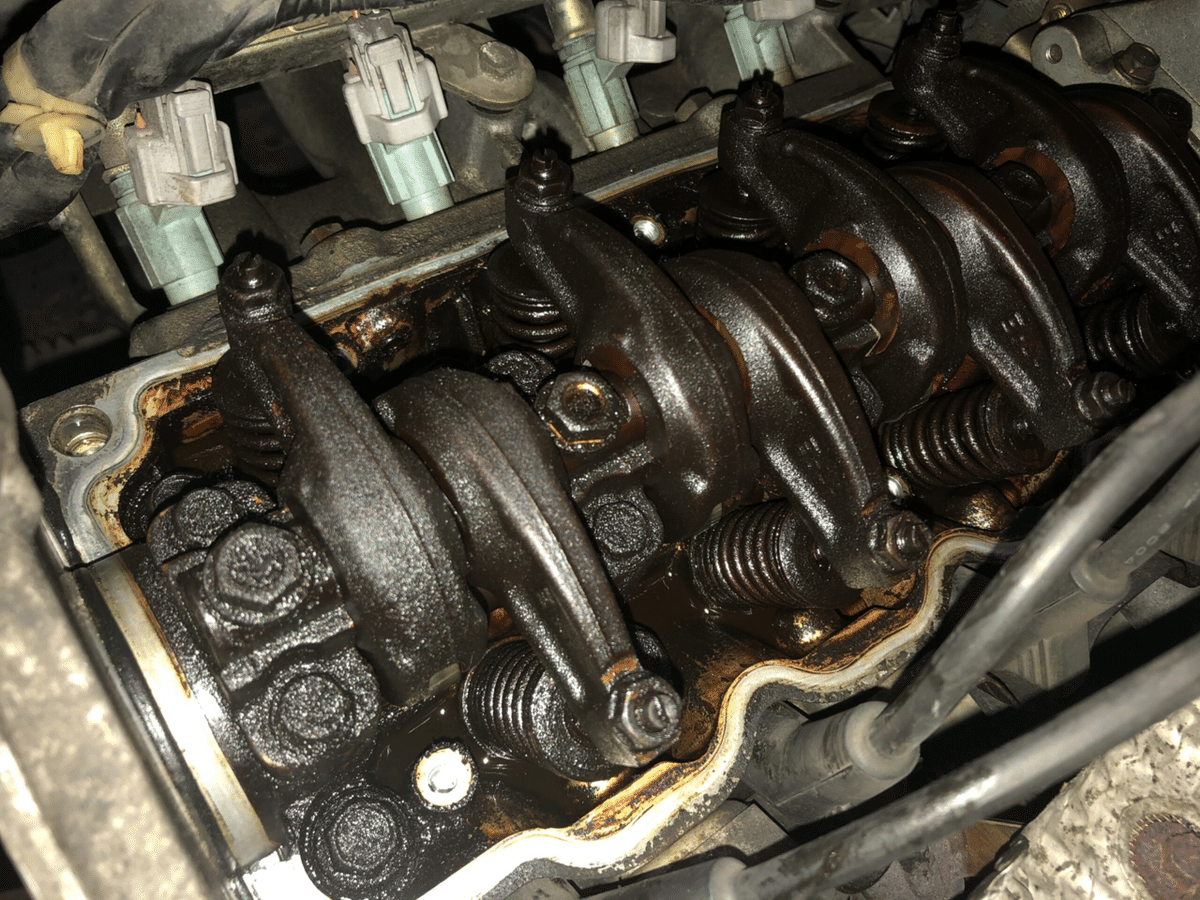

一方、不適切な管理をした結果のエンジン内部です。

たった7万キロ走行で、このようにひどい汚れが焦げ付きのように堆積しています。

エンジン内部の汚れは、エンジンオイルに添加されている『粘度指数向上剤(VII)』という高分子化合物(ポリマー)の変生物がほとんどで、スラッジともいいます。

この汚れを落としてエンジン内部をきれいにしましょう、というのが冒頭のご質問に出てきたフラッシングです。

ではそもそも粘度指数向上剤(VII)とは、どのようなものなのでしょうか。

通常、オイル(油)は低温では固く粘り気があり、温度が上がるにつれ粘度低下してサラサラになります。

しかし、自動車に使われるエンジンオイルには、低温時の円滑動作、高温時の適度な油膜厚さが必要。すなわち、温度に対して粘度変化が少ない特性が求められます。

粘度指数向上剤(VII)の「粘度指数」とは粘度の温度依存性を表す指標で、粘度変化が少ないほど数値は大きく、高性能になります(※品質規格のSAE粘度◯◯W-◯◯の数字のことを、粘度指数と間違って書かれていることがありますが、全然違います!)。

ナフテン系のガルフコースト油田から作られたオイルの粘度指数を0、パラフィン系のペンシルバニア油田から作られたオイルの粘度指数を100として定められた指数です。

昭和の終わり頃までペンシルバニア産のオイルが粘度変化の少ない高級オイルと言われていた所以です。

エンジンオイルを設計するとき、求める粘度特性がベースオイルだけで得られない場合、粘度指数向上剤(VII)という特殊な高分子化合物(ポリマー)を適量添加するわけです。

この粘度指数向上剤(VII)が使用過程でエンジン内部に焦げ付いたように堆積するわけですが、どのようにすれば30万キロもの間、冒頭の30万キロ走行のエンジンのように、ピカピカに綺麗な状態を保つことができるのか?

約20年、いろいろなエンジンを見てきてわかった、特別な添加剤や洗浄剤に頼らない方法、それは

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が参加している募集

よろしければ応援お願いします! 頂戴しましたチップはクリエイターとしての活動費として大切に使わせていただきます!