小説~石垣島へ!

日本人は如何に国難と向き合ったか

胸を打つ「久松五勇士」の物語

1 プロローグ「国難」

奥濱 牛(おくはま うし 29歳)は、沖縄で山原船(やんばるせん)と呼ばれている船の船頭で、沖縄本島から宮古島へ生活物資などを運んでいる。

使っている船は帆船で、船頭の奥濱ほか6名の船子(船員)が乗り組む小さなものだ。

船はマーラン船と呼ばれている中国の船に似たもので、船名を「宮城丸」という。

帆船のため船足も知れており、潮の流れによって到着時間も遅れることがあるなど、風まかせの島らしいのんびりした稼業だ。

彼の生きた時代、それはまさに日本が長い鎖国から目を覚まして開国し、明治維新を成し遂げてしばらく経った明治半ばである。

開国後の日本は、他のアジア諸国のような列強による植民地支配を免れるために西欧化をすすめるとともに、富国強兵にも努めてきた。

経済力をつけて強い軍隊を持つことが国を守って平和を守ることになるという時代だった。

それが国としての唯一の生き残り方法だった。

そうでなければ、強力な軍事力を持つ欧米の植民地支配を受けるしかなかった。

弱肉強食の時代だった。

日本の場合それを免れるため、地理的に最も近い朝鮮半島はとても重要であった。

このため日本は当時朝鮮半島を支配していた李氏朝鮮に何度も特使を派遣し、日本のように開国して西欧化するよう強く促した。

朝鮮も富国強兵に努めれば、朝鮮自体も列強の植民地支配から免れるし、ひいてはそれがその先にある日本を守ることになる。

近隣諸国と一致団結して列強の植民地支配を食い止めよう。

先人たちはそう考えた。

しかし李氏朝鮮は、頑なに日本の要請を拒み、鎖国を維持していた。

なぜなら当時朝鮮の宗主国は中国だったからだ。

つまりそのバックには当時アジアの大国であった「清」がついていたのである。

朝鮮は清の威光を背景に日本の要求を無視し清の顔色ばかり窺っていた。

彼らには中華思想、つまり中国を中心とした周辺国に対する強い自尊心があった。

このため、その直近に位置する自分たちのほうが日本よりも上位の国という自負心があった。

日本は西欧の物まねをしている小さな島国としか見ず、侮蔑の対象でしかなかった。

彼らには時代を読む目がなかった。

結局日本は、一国で列強と対峙しなければならなかった。

そのような背景があったため、日本は朝鮮半島を巡り、しばしば清と衝突することが多くなり、最終的には自国を守るために、朝鮮を擁護する清との戦争やむなきに至った。

1894年(明治27年)のことである。

いわゆる日清戦争である。

日本が初めて経験する近代的戦争であった。

それまで清は

眠れる獅子

と恐れられ、徐々に列強から浸食されつつあったものの、侮り難い大国であった。

しかし戦わねば日本の国益が守れなかった。

日本はその大国清に勝利した。

日本が清に勝利するや、列強はその国力を侮ってさらに中国各地に進出し、その経済的蚕食の餌食とした。

当時南下政策を進めていたロシアもそのひとつであり、彼らが清の次に食指を伸ばすのは、朝鮮半島やその東にある日本であることは明らかだった。

この時点で、日本は将来欧米列強と対峙しなければならない運命を背負っていたとも言える。

現にロシアは、日本が清から遼東半島の割譲を受けるやドイツ、フランスとともにこれに難癖をつけてきて、遼東半島を清に返せと恫喝してきた。

いわゆる「三国干渉」である。

表向きの理由は、清を日本の植民地支配から守るということだった。

自分たちのことは棚に上げて何をか言わんやであった。

日本が未だその三国に抗すべき国力のないことを見越しての暴挙だった。

やむなく日本は遼東半島を清に返還した。

「臥薪嘗胆」の思いでの苦渋の決断だった。

ところがその後ロシアは、自らそこに進出して、旅順、大連という不凍港を手中にすると、その勢力圏をさらに南方に伸ばしてきたのだ。

もはやロシアの次の狙いが日本であることは明らかだった。

もしロシアが日本に進出してくることを許せば、2500年あまり続いてきた国体は崩壊する。

日本は開国したとは言え、また新たな亡国の危機に直面するところとなった。

国防のため、アジアの大国「清」に続き日本が開戦のやむなきに至った次の相手は、西欧の大国「ロシア」だった。

日清戦争からわずか10年後の1904年(明治37年)2月、遂に日本は国運を賭けてロシアに宣戦布告した。

欧米諸国は、ロシアの圧勝を予想した。

ヒグマに立ち向かって行く犬のようなものだった。

それほど国力の差があった。

しかし日本には、どんな強国であれ立ち向かっていくしか生き残る術は残されていなかった。

ただ奥濱牛のように、本土から遠く離れた、しかも離島の若者にとって、日本がロシアと戦争をしていることなど他国のことにように思え、何か現実感を伴わないように感じることもあった。

しかし、何せ相手はロシアである。

学のない彼でさえ、ロシアが世界的な大国であることぐらいは知っていた。

亡くなった父からも、江戸末期から明治にかけて世界の大国であるアメリカやイギリスなども交易を求めて日本近海に出没するようになったこと、そのことで江戸幕府が倒れて明治となって鎖国が解かれ、外国とさかんに交易するようになったことなどを聞かされ、育ってきた。

また江戸末期にアメリカからやって来たペリーなどは、交渉に来たあと本国アメリカに帰らず、沖縄本島に来て強引に上陸し、さんざん島民に狼藉を働いたということも聞いていたことから、これ以上他国との交流を増やせば、沖縄本島で起こった悲劇が、他の琉球諸島にも及ぶのではないかという危機感も感じていた。

南方の離島に住むしがない船頭の奥濱らでさえも、ロシアとの戦争にいまひとつ現実感を感じない一方、ペリーのことなどもあり、このままでは日本は危ないのではないだろうかという思いも持っていたのである。

そのことは船乗り仲間でもよく話題となって、皆それぞれの思いを口にしていた。

しかし同じ日本とは言え、ここは一番南の端だ。

船頭ごときが心配することではないだろう。

お国が頑張って、何とかするだろう・・・

一方では、そういう思いもあった。

だから船子たちにも

「俺たちが心配してどうこうなるものでもない、ましてや露助(ロシアのこと)の軍艦もこんな日本の南の果てまで来ることはないだろう

朝鮮の先にある浦塩(ウラジオストク)という港にたんまり軍艦を持っているらしいので、いざとなったらそれを使うだろう」

と言って安心させていた。

ところが最近、島の警察署長から

「ロシアの大艦隊が日本に向かっているという情報があるらしい

どうもフイリピン海域から北上して日本に向かってくるらしいが、実は最近その位置が分からなくなったそうだ。

お前たちもそのことをよく肝に銘じ、本島との往復の際もしそのような艦隊を見かけたら必ず教えてくれ

しかしこれは軍事上の重大機密事項でもある

もしその大艦隊らしきものを見かけても、決してほかの島民に口外してはならぬ、警察署に直接伝えに来て欲しい」

と言われていた。

この言葉は、彼らにロシアとの戦争がより現実的な脅威として強まっていることを感じさせるものだった。

しかし、当時ロシアは中国大陸では日本軍に大敗を続けていた。

遼陽会戦から奉天会戦に至るまでの戦いに敗れたほか、旅順要塞を巡る戦いも三度に渡る攻防戦となり、その要塞も陥落しかけていた。

もしそうなれば、要塞によって守られている旅順港に停泊中の旅順艦隊も壊滅の危機が迫ることとなる。

そうなっては、もはやアジアで戦うロシアの部隊は、陸海軍とも全滅となってしまう。

本国から部隊を派遣しようにも、シベリア鉄道経由で長大な距離をかけて人員や物資を補給しなければならず、部隊の立て直しには時間がかかりすぎた。

このためロシアには、もはやバルト海にある大艦隊を派遣して、旅順艦隊と合流させた後に日本の連合艦隊を撃破して、日本海の制海権を確保するしか戦況を打開する方法がなかった。

大陸の日本軍との補給を断って無力化させ、戦況の挽回を図ろうとしたのである。

しかしもしその作戦が成功すれば、逆に日本が滅亡の危機にさらされることとなる。

日露双方にとって、その作戦はまさに国運を賭けたものだった。

そのような大作戦のもと、ウラジオストクを出港した大艦隊は、途中他の艦隊とも合流してさらなる大艦隊となり、アフリカ大陸の喜望峰やインド洋を経由して、刻々と日本近海に近づきつつあった。

その航行距離、実に30000キロあまり、地球を一周するくらいの長さで、それをおよそ半年くらいもかけて日本に近づくという壮大なものであった。

途中艦隊が寄港したところでは、人々はその威容を見て

これでは日本もたまったものでは

ないだろう

もはや日本もこれまでか・・・

と、日本の敗北を確信したかのように嘆いた。

そうであろう。

その数軍艦38隻、輸送船等関係する船舶を含めれば、ゆうに50隻近くともなる大艦隊であった。

バルチック艦隊の情報については、同盟国のイギリスなどから刻々と寄せられていたが、その大艦隊が日本に近づくにつれて、日本政府や陸海軍当局はもとよりも、全国民までが

「ああ、遂に国難が現実となりつつある」

と天を仰いで嘆いた。

日本にとって、まさに「元寇」以来の国難が刻一刻と近づきつつあったのである。

しかしそのような大艦隊であるにもかかわらず、その位置については、マラッカ海峡通過後、忽然として分からなくなった。

さもありなん。

マラッカ海峡までは、途中各国の港で石炭の積み込みや、食料・飲料水の補給等を繰り返しながら進んでいたものの、その後どこにも立ち寄ることなく日本近海まで進んでいたからだ。

現在のようにレーダーや索敵のための航空機などない時代である。

たとえ大艦隊であっても、広い太平洋のただなかにあっては芥子粒(けしつぶ)のようなものだ。

一旦見失えば、たまたま近くを通りかかった漁船等でもいない限り、発見することは困難だった。

おまけにバルチック艦隊はイギリス近海を通過する際、近くで操業中だった漁船を通牒防止のために撃沈し、その乗組員の救助さえしていなかった。

このためもし目撃情報があっても、それが日本側に伝わる可能性は極めて低かった。

それでも日本海軍は全国の漁業関係者や警察などを通じて、その目撃情報の収集に躍起となっていた。

宮古島の警察署長が奥濱らに言ったことも、このような経緯があったためである。

ただ宮古島警察署の署長でさえ、本心は

よもや、敵艦隊が日本列島の島伝い

に通ることはないだろう

日本近海を通って

漁船などに発見されるような

リスクはとらないだろう・・

そう、思って楽観視していた。

2 目撃

そのような国難が日本に差し迫っているなかの1905年(明治38年)5月3日、那覇港を出港した奥濱の船は、途中風待ち等のため慶良間島阿護の浦に立ち寄った後、5月23日早朝に再び出港し、一路宮古島を目指していた。

海上は朝霧のため視界が悪かった。

その日午前10時頃のことだった。

「牛、あれを見ろ!」

舟子のひとりが突然言った。

「あ~?何だ?」

と答える牛に、彼は

「もう宮古島が見えてきたんじゃないか?

島影のようなのが見えるぞ

今日は風向きがよかったから、いつもより早く着くんじゃないか?」

と言った。

「バカな、まだ那覇から半分とちょっとくらいの距離だ

いくら風がよくても、そんなに早く着くはずない」

と答えた。

しかしそれでもその舟子は

「でも見ろよ

横に広いし、煙も見えるぞ」

と言い募った。

舵を手に前方ばかりみていた船頭の牛は、面倒くさそうに船子の一人が指さした方向に目を向けた。

確かに彼が言ったとおり、視界が霞むなかにも水平線上に島影のようなものが見えた。

しかし頻繁に那覇との間を行き来している奥濱は、いつも島影が見える方向とは違うことなどもあり、その光景に違和感を持った。

いつも見える島影と違う

そう思った彼は遠眼鏡を手にした。

よく見ると、その島影らしきものからは、何十本も黒い煙がもくもくとあがっている。

しかも、煙は少しずつこちらに近づいてくる。

つまり、動いているということになる。

遠眼鏡を持つ手が小刻みに震えた。

あれは島じゃない。

大きな船がたくさんいるところだ。

も、もしかして署長が言っていたやつか?

ただ、当時彼らは近代的な軍艦というものを見たことがなかった。

おまけに日本に向かっていたバルチック艦隊は、総数50隻もあろうかというような大艦隊である。

舟子が、最初島と見間違えたのも無理からぬところであった。

舟子が指さした方向には、水平線上にモクモクと上がる黒煙がよりはっきりと見え始めた。

そしてその数はだんだん増えていく。

悪いことに潮の流れは、その黒煙が上がる方向に向かっていた。

奥濱は

大変だ!

風向きが逆だ

向こうに流されている

という不安感に襲われて、体が強張って行くのを感じた。

こちらは帆船、向こうは軍艦らしき船である。

ロシアの軍艦であれば、見つかったらひとたまりもない。

すぐに追いつかれる。

もう一度遠眼鏡を手にして、黒煙のほうを見た。

黒煙は少なくとも30柱以上はあり、それが自分たちのほうに近づいてくるのが分かった。

その距離約3海里(5.5キロ)。

さすがに舟子も

「あれは軍艦じゃないか?」

と言うまでになった。

間違いない、署長も言っていた露助の軍艦だ。

しかも見たこともないものすごい数だ。

遠眼鏡を持つ手がさらに小刻みに震えた。

おまけにこちらは帆船で、潮の流れでその方向に少しずつ進路が流されていき、反対に艦隊はどんどん近づいてくる。

そしてしばらくすると、その艦隊の中から2隻の軍艦が急速にこちらに近づいてくるのが分かった。

そして見る見るうちに、その距離が発見した時の半分ほどの約1.5海里(約2.8キロ)となった。

ついに近づいてきた軍艦に乗っている人の顔も遠眼鏡で見えるようになってきた。

皆ひげ面の白人だった。

しかも紺色の軍服のようなものを着ており、そのなかの数名は銃のようなものを持っている。

その時だった。

奥濱の耳に

ドーン

という打ち上げ花火のような音が聞こえたかと思うと、引き続き今までに聞いたことのない

キーン

という金属音が聞こえた。

そして、しばらくして宮城丸の近くに大きな水柱があがった。

それは3回続き、水柱はいずれも奥濱の乗った船の近くであがった。

それまで大砲という武器の攻撃を受けたことがなかった奥濱らだったが、近づきつつある軍艦から撃たれた大砲の砲弾であるらしきことが瞬時に分かった。

間違いない、露助だ。

「もうだめだ、目撃されたので

殺すつもりだ」

そう思った。

それぞれ自分の遠眼鏡で見ていた舟子たちも、近くにあがった水柱を見て、真っ黒に日焼けした顔を青ざめさせていた。

そしてその顔が恐怖にひきつっていた。

誰も言葉を発する者はいなくなった。

しかしどうしたのか、しばらくするとその軍艦は、急に船首を回転させて大艦隊のほうへ帰っていった。

助かった。

しかしなぜだろう?

皆顔を見合わせながらも不思議な思いにとらわれていた。

もしロシアの軍艦だったら、目撃した俺たちは殺されるか連れ去られると思っていたのに・・・

というのも、ロシア艦隊の動向を教えてくれた署長から

「もし相手の軍艦と思われる艦隊らしきものに出会ったら、すぐに逃げろ

お前たちは、それを見たということを報告だけすればいい

やつらは、ここに来る前にイギリス近くの海域を通過する際、近くで操業していた漁船を数隻撃沈させて、生存者の救助等なんらせずに通過しているらしい

おそらく艦隊の位置情報等を秘匿するためだと思う

だからお前たちも、もし見つかったらそうなる可能性が高い

見つかった場合は確認のために近づいたりする必要はない

すぐに逃げて島に帰って来い」

と言われていたからだ。

奥濱らもイギリスの漁船と同じ恐怖を味わったのだ。

しかしなぜか撃沈されずに済んだ。

この時船子たちが

「おい牛、露助の野郎、俺たちの船がマーラン船に似ていたからシナ人と勘違いしたんじゃないか」

と軽口をたたいた。

難を逃れたことで緊張が緩んだのだろう。

確かに彼らの船には日本国籍を示すような日の丸等は掲げていなかったうえ、帆には龍の絵が書いてあり、一見して清の漁船によく似ていた。

おまけに彼らの風体も、髪とひげは伸び放題であったことから、シナ人の漁師と間違われてもおかしくない恰好だった。

奥濱の船に近づいてきた軍艦は、艦隊に合流するとまた北に向かって黒煙をもうもうと上げながら小さくなっていった。

船頭の奥濱は命の危険が去ったことに安堵した。

しかしその心中は穏やかではなかった。

これは大変なものを目撃してしまった。

署長が言っていたことが現実となった。

おまけに、こいつらの口を封じることも考えなければ

そこで彼は舟子たちに向かって

「いいか、今日ここで見たことは、島に帰ってからも誰にも言うな

これはお国の重大な情報だ

もしこれが漏れてロシアとの戦争に負けるようなことになれば大変なことになる

日本が露助に乗っ取られることになるかもしれない

わかったな

このことは俺が署長に直接伝える

だから、お前たちは島に帰っても、たとえ親やかかあ子供であっても決して言ってはならんぞ!」

と怒鳴るように言った。

そう言い終わると牛は舵を宮古島へ向けた。

しかしこの季節、沖縄では既に梅雨時期であり、偏西風の影響で海上は南西風が強かった。

宮城丸が予期せぬ形でバルチック艦隊に近づいてしまったのもこのためであった。

その編成風の影響もあり、宮古島の母港である漲水港に到着したのは、艦隊発見から2日も経過した5月25日午前6時頃であった。

3 騒然

奥濱は上陸する前に、もう一度舟子たちに軍艦を見たことを口外するなと念を押した後、着岸後すぐに警察署に駆け走った。

「署長大変だ、露助の大艦隊を見た、30隻以上はいたぞ、大砲を撃たれて捕まりそうになったが、なぜか何もされなかった」

と、見たまま、あったままのことを息も切れ切れに報告した。

宮古警察署長の内田輔松は

座っていた椅子から飛び上がらんばかりに驚いて、勢いよく立ち上がると

「なに~、いつどこでだ?」

と怒鳴るようにまくしたてた。

牛は、その時間とだいたいの位置、つまり

宮古島と沖縄本島の中間ぐらい

だったことを報告した。

ただ報告を受けた署長も狼狽した。

管内の漁業従事者で海に出る者には、奥濱に言ったように、バルチック艦隊発見時の通報を依頼していたが、まさか本当にそのような情報がもたらされるとは思ってもいなかった。

おまけにこの島には電信設備がない。

海軍の大本営に打電しようにも、宮古島からは報告することすらできない。

署長はすぐに宮古島庁の島司(とうし・明治期に島嶼部におかれた地方行政官)の橋口軍六に報告した。

宮古島庁は騒然となった。

ただちに島の主だった者が集められて緊急会議が始まった。

席上橋口は

「いいか、この情報はお国の存亡の危機に関わる重大なものだ

しかしこの島には電信設備がないのですぐに東京に打電できない

もっとも近い電信設備があるのは隣の石垣島だ

隣と言っても、ゆうに30里(約120キロ)はある

でもこの島には動力船もない

おまけに今はバウフ(季節風のこと)の季節だ

南風が強いだろうし、浪も高い

かくなるうえは体力に自信のある若者がサバニを漕いででも石垣まで行くしかない

決して楽な任務ではないが、ここはひとつお国のためにひと肌脱いでくれる若者を募って欲しい

区長はめいめい集落に帰って、漕ぎ手を募ってくれ

ただしどこへ行くかなどは、家族にも絶対に口外しないことを条件に人選にあたってくれ

みんな心してとりかかれ

国家存亡の危機が宮古島にかかっていると思え!」

と檄を飛ばした。

会議も何もない。

島司の橋口が檄を飛ばすまでもなく、それしか方法がなかった。

区長たちはさっそく自分たちの集落に帰って、若手住民の中から漕ぎ手を募った。

しかしどこの集落でもなかなか手を挙げる者がいなかった。

島司の橋口が言ったとおり、その頃はバウフの季節で、動力船のなかった当時、その時期に漁に出る者はいなかったからだ。

バウフとは、春に南西から吹く強い偏西風のことで、海上に出ることは危険だった。

特に主だった漁村の佐良浜や池間の集落では、話を聞いても漁師たちは首を横にふるばかりだった。

おまけに、家族にさえ説明するなと言う。

それではなおさら船を出せない。

話を聞いた漁師からは

無茶だ

今の時期は風がほとんど逆だ

となれば、石垣島までずっと漕いで

いかなければならない

そんなことできるわけない

そりゃ、お国の一大事だということは

分かる

だけどできることと

できないことがある

一体石垣までどれくらい離れているか

知っているのか

おまけに家族に説明するなだと

馬鹿も休み休みに言え!

説明に出向いた区長のなかには、口の荒い漁師から口ぎたなく罵られる者もいた。

バウフの季節は漁には出てはならないという一種のタブーのようなものもあったので、そのなかを舟を出さなければならない理由を家族にも説明するなとあってはなおさらだった。

バウフの季節は、宮古島から見て南方にある石垣島に向かうには帆船では逆風になることが多い。

その場合、サバニで必死に漕いでいくしかないが、なにせ石垣島まで30里もある。

とても体力が持たないと考えたのだろう。

サバニとは、当時沖縄方面で使われていた近海漁業のためのクリ船、つまり、大木をくり抜いた昔ながらの全長約9メートル程度の小舟である。

クリ舟のため、よっぽどのことがない限り沈没等はすることはなく、帆も付けられるが、風がない場合はその推力は漕ぎ手の力しかない。

ただでさえ海が荒れて漁を休むことが多い時期に、そんな距離をサバニで漕ぎ通すというのは無謀だ。

そう考える者がほとんどだった。

だが松原集落の漁師、垣花善(かきはな よし 当時30歳)は違った。

彼は区長でもあり、人一倍責任感も強く、国家への忠誠心も何々ならぬものがあった。

彼は漁師仲間の与那覇蒲(よなは かま 当時22歳)に話した。

「蒲、佐良浜の連中はバウフにびびって舟を出さないみたいだ

しかしこれは国家の重大事じゃないか

招集のきたやつなどは、前線でそれこそ命がけで露助と戦っているんだ

旅順という戦場では、敵の機関銃という新兵器でバッタバッタと殺されていると聞く

もちろん兵隊だから死ぬ覚悟はできていただろう

しかし今はロシアという大国と戦争中だ

俺たちだって、危険だからといって、こんな大事なときに何もせずにいていいのだろうか

負ければ日本はロシアの植民地だ

俺は万にひとつの可能性があれば、それに掛けるべきじゃないだろうかと思う

今度は、たまたま俺たちの近くに露助が現れたが、今後日本のどこに外国の船が来るか分からない

もしどこに表れても、日本人だったらお国のために役にたとうとするのが当たり前じゃないだろうか

それにもし風向きが良かったら、漕いでいくより早くつける可能性だってある

誰も手を挙げないのであれば俺が行こうと思う

これは命がけの船出になるので無理強いはしないが、もしお前に俺と同じ気持ちがあれば、一緒に来て欲しい」

善の心には、国を思う熱い気持ちがあった。

蒲は、久貝(くがひ)部落の漁師で、善とは気心が知れていたことから日ごろから親しくしていた。

また善が蒲にこの話を持ち掛けたのは、蒲が以前石垣島の近海まで漁に行ったことがあることを聞いていたこともあった。

彼が同行してくれれば心強いという思いもあったからだった。

蒲は

「お前はそこまで考えているのか

確かに皆が天候のみを気にして船を出し渋るというだけでは済まされない事態だ

国が亡ぶかどうかという瀬戸際の情報に触れてしまった以上、日本人としてなんとかしなければならない

天候がどうあれ、少しでも可能性があればそれに掛けてみることも必要だ

幸い俺は以前石垣島近くまで漁に行き、そのま石垣に上陸したことがある

だから俺もその時の知恵をお前に使ってもらいたい

ぜひ一緒に連れて行ってくれ」

と、善の言葉に感激して力強く答えた。

善は、自分の弟である清と従弟の与那覇松・蒲兄弟に頼み込み、五人でこの大任を果たそうと決心した。

ただ国家の重大機密にかかる情報に関わる以上、他言はできない。

島司の言ったとおり、五人は決心はしたものの、誰もそのことを家族に話さなかった。

(注・・従弟の与那覇蒲と久貝部落の与那覇蒲は単なる同姓同名)

漕ぎ手の人選が進まず、悶々と苦渋の時間を過ごしていた橋口は、垣花らの申し出に涙を流さんばかりに喜び

「そうか、行ってくれるか」

と何度も繰り返し、彼らの肩を抱いて、その手を握った。

国家存亡の危機をはらんだ重大情報

を石垣島に届けるのはまさに国家の

重大使命

島司の橋口も五人もそう考えた。

その五人は

垣花 善(かきはな よし

当時30歳 リーダー格)

垣花 清(かきはな きよ

当時23歳 善の弟)

与那覇 蒲(よなは かま

当時26歳 善の従弟)

与那覇 松(よなは まつ

当時24歳 蒲の弟)

以上4名は松原部落

与那覇 蒲(よなは かま

垣花善の友人

当時22歳)

久貝原部落

だった。

さっそくその日のうちに出港することが決まり、準備を始めたが、当日は南風も強く、次第に雨交じりの天気となってサバニを出すこと自体が困難な天気となってきた。

このため橋口は

「サバニを2隻くくりつけて出したらどうか

それなら横揺れにも強いはずだ」

と言った。

しかし、善の

「それでは船足が遅くなるし、漕ぎ手に負担がかかる

もう少し天候の回復を待とう」

との意見にしぶしぶ同意し、出港は翌日とすることとした。

4 出港

五名は翌早朝、家族には何も言わずにこっそりと家を抜け出した。

そして午前5時頃、近くの地鎮守に祈願したあと、ひっそりと大泊港に向かい、そこで島司の橋口などから水杯を受けた。

幸いこの日になって、季節外れの寒冷前線が通過し、海上は風速5メートルほどの北風となった。

帆船で南に向かうには願ってもない風向きとなった。

この時期にしては珍しいことだった。

橋口は、この天候の変化を

「天佑神助だ」

と小躍りして喜んだ。

ただ正直言って送り出す島司たちも

たまたま今北風になっているが

いつ風向きが変わるとも限らない

風向きが変われば

ひたすら漕ぐしかない

無事にたどり着くか・・・

と、その成功については不安のほうが大きかった。

しかし、この天佑神助ともいえる季節外れの北風を利用しない手はない。

これこそ天が我々に味方した証拠だ。

前日は出港を日延べせざるを得なかったことを軸地たる重いで過ごしたものの、これで風にのれば漕ぐより早いだろうと神に感謝した。

彼らは、舟が見えなくなるまで見送ったのち、あとは

無事に使命を果たせ

と口々に祈念するほかなかった。

大泊港を出港した彼らは、帆をあげ、折からの北風に乗って順調に石垣島を目指した。

彼らの舟は、風に乗って順調に南に進んだ。

ただ風速5メートルもある太平洋の荒波のなかである。

風に乗ったとは言え、一時も緊張を解くことはできなかった。

舟は大波の中、見え隠れするように揺れながら木の葉のように南西方向へ流されていった。

少しでも油断すれば、予想だにしない方向に流される危険性も十分ある。

船頭として舵を握ることとなった与那覇蒲は、過去に石垣島に行った経験だけを頼りに、サバニに押し寄せる波と戦いながら、必死になって舵を操った。

彼らは「天佑神助」の北風に助けられ、あまり洋上で漕ぐことはなかったが、それでも途中風が弱まることもあり、漕がなければならなかったこともあった。

そんな時、リーダーの善は4人に向かって

いいか

日本の運命は俺たち5人に

かかっていると思え

ここは宮古島の意気を

示す絶好のチャンスだ

死ぬ気で漕げ!

と、叱咤激励した。

彼らを乗せたサバニは、およそ15時間あまりを飲まず、食わず、眠らずで帆走した。

そして石垣島の東側にある白保村の海岸に到着し、舟を上げて上陸した。

上陸すると、その15時間あまりの緊張と疲労から解放されて、砂浜に倒れ込んだ。

石垣島は小雨が降っていた。

彼らが上陸したのは夜中の午後10時頃であった。

5 陸路

しかし目的地の電信設備を備えた郵便局のある場所はそこではなかった。

蒲は、以前石垣島に行った経験から、島の役所である八重山島庁や郵便局が白保村よりまだ南の登野城村にあることを知っていた。

登野城村は「四カ」と呼ばれていた集落が寄り集まったところにあった。

白保村に上陸したのは、その頃干潮になっていたため、登野城村のある石垣港には潮が干上がって上がれないと判断したためだった。

そこで上陸地点を白保村に変更し、白保村から先は徒歩で登野城村まで行くことが得策と考えたのだ。

白保村から登野城村までは、およそ10キロの陸路だった。

リーダーの垣花善は、石垣島の地理に明るい蒲のみを案内役として同行させることとして、ほかの3人には上陸地点の海岸で休憩し、舟を見張っておくよう指示した。

帰りもその海岸から帰るつもりでいた。

出発にあたり、ふたりは近くにあった神社に詣でて、無事に上陸できたことを感謝した。

善は暗い夜道を島司から持たされた文箱を手に、蒲とともに慣れない夜道を駆け走った。

一刻も早く

お国のために

という信念を胸に先を急いだ。

夜間であったため、一人の島民ともすれ違うことはなかった。

6 報告

彼らが八重山島庁にたどり着いたのは

5月27日 午前零時ちょうどの頃

であった。

上陸地点からおよそ10キロあまりを、疲れた体に鞭打って、およそ2時間かけてたどり着いたことになる。

当直の吏員を起こし、八重山庁の島司「黒川作助」により開けられた文箱の文章を見て、ここでも大騒ぎとなった。

そしてすぐに近くにある郵便局の局長「遊佐泰三」を叩き起こした。

局長は雨のなか、官舎の玄関を

局長さん、敵艦が

と怒鳴りながら繰り返し叩く者がいることに驚いて、玄関を開けた。

そして、その報が宮古島からサバニでもたらされたことを知らされて驚きを禁じ得なかった。

こんな南の果てでも

国を思う熱い心を持った

若者がいたのだ

と感激し、涙が出てきた。

局長は直ちに文面を受け取り、必死になって電信キィを叩いた。

遂にここにバルチック艦隊発見の報は打電された。

ただこの頃の電報は、海底電信により那覇・鹿児島経由で行われ、至急電報であっても約1時間を要した。

そのことからして、彼らが命がけでもたらした報は

5月27日午前3時頃

に、海軍の軍令部と連合艦隊に届いたであろうと思料される。

ただその報告が真っ先に大本営にもたらされたものとなったかは、その時は知る由もなかった。

彼らには

国の命運にかかる重大な使命

を果たした

という達成感しかなく、それだけで十分役目を果たしたと思っていた。

軍人でもない彼らであったが、彼らには彼らなりの一国民としての矜持(きょうじ・プライド)があった。

彼らなりの

国のために

という熱い思いが。

7 帰島

重大使命を成し終えた彼らは、登野城村で休憩し、食料などを補給して、その日のうちに再び白保村から外洋に漕ぎ出して、一路宮古島を目指した。

ただ行きと違い、帰りの気象条件はそれほど良くなかった。

天佑神助の北風は去り、帰りの風はほぼ南向きとはなって帆走には向いていたものの、白保村から出発してしばらくすると、風は突然また北向きとなり、物凄い突風が吹き荒れて海は大しけとなった。

この時、与那覇松は

もう最後だ、命はない

と観念して、残されることとなる妻子を思って大泣きした。

黙って家を出てきていたことからなおさらだった。

皆思いは同じだった。

それほど大きなしけだった。

小さなサバニは、外洋の荒れ狂う浪のはざまで木の葉のごとく揺れた。

しかしリーダーの垣花善は

松、心配するな

さっき白保村の鎮守様で

無事の帰島を祈願した

決して死ぬことはない

と繰り返し励まし続けた。

彼には自分の思いに4人を協力させたこともあり、使命を成し遂げた今、彼らを家族のもとに無事に連れ帰ることは大きな責任でもあった。

しかし風雨は強まるばかりで、遂に転覆するという最悪の事態に至った。

荒波の中に投げ出された彼らは、それでも必死になって舟を起こし、海水を掻き出したが、もはやその日の帰島は困難と判断して、白保村近くの海岸まで漕ぎ戻り、再び石垣島に上陸した。

彼らはそこで漁師の家に一泊し、水や食料の施しを受けて、翌28日に再び宮古島へ向けて出港した。

ただし前日のしけを考えてあまり無理はしないこととして、その日は宮古島へ向かう途中のちょうど中間くらいに位置する多良間島まで行って一泊したうえ、翌日宮古島へ帰島することとした。

多良間島の北側にある前泊港へは約5時間で到着し、近くの民家で一宿一飯の恩義を受けて、29日に再び宮古島へ向けて出港した。

幸いこの日は、出港後強い南風にも煽られて順調に帆走でき、宮古島の大泊港に帰って故郷の土を踏んだ。

五人とも疲労困憊だった。

出迎える人は誰もいなかった。

誰も家族にも言わずにこっそり家を抜け出しての行動だったので、当然と言えば当然だった。

到着後、善はすぐに島司の橋口の家に行って、密命達成を終え帰島した旨報告した。

橋口の喜びはこのうえないものだった。

彼は5人にそれぞれ金一封を配って、その労に報いた。

その金額は、一人1円だった。

現在の貨幣価値ではおよそ2万円だが、当時の白米価格でおよそ20キロにあたり、貧しい漁村では破格の臨時収入だった。

それぞれの家族は、いなくなった息子や夫のことを心配して区長に尋ねたりしていたが、誰も真実を知っている人がいなかったため、彼らの心配は極限に達していた。

ある者は島司や警察署長まで足を運んだ者もいたが、当然彼らも口を閉ざしたため、それも徒労に終わっていた。

回りでは

海の神の祟りに触れて

浪にさらわれた

と噂するようになっていた。

そこへ降ってきたように、突然五名が帰って来たのである。

彼らの家族は、その息子や夫らを神のように拝み倒して、泣き喜んだ。

それでも五名は島司の命令を固く守り、どこに行って何をしていたか、その後もいっさい語らなかったと言う。

8 信濃丸

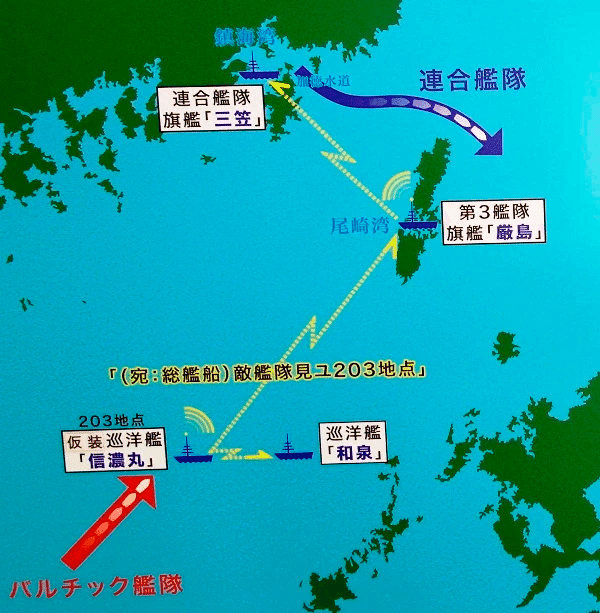

その頃、つまり五名の有志が石垣島まで渡航してバルチック艦隊発見の報告という大役を果たした頃、日本海対馬沖において索敵活動中であった仮装巡洋艦「信濃丸」も敵艦隊発見の報を連合艦隊旗艦「三笠」宛てに打電している。

そしてそれは

5月27日午前4時45分

であったことが、公式記録にて判明している。

その後同日午後1時39分に、連合艦隊も対馬沖にてバルチック艦隊と会敵し、世紀の一大海戦の幕が切って落とされることになるのであるが、連合艦隊が

敵艦見ゆ

との第一報の電信を受理したのは、実は信濃丸からの上記発信であることが、残された資料等より明らかとなっている。

しかし、五名が石垣島の電信局にたどり着いて、そこから「敵艦隊発見」の報が発信されたのであれば、前記のとおり

5月27日の午前3時頃

には大本営に届いていなければならず、バルチック艦隊発見の第一報は、彼ら五名の壮挙によるものでなければならないはずだ。

ところが大本営海軍部が受信した石垣島からの電文は、防衛省の資料室に残されており、その写しが五名の出身地にあたる沖縄県平良市に寄贈されているが、それによれば、海軍軍令部がその電文を受信したのは、日本海軍の勝利がほぼ確定し残敵掃討に移行していた段階の

5月28日午前10時

となっている。

その全文は以下のとおりである。

五月二十八日午前十時〇分 受信

受信者 大本営海軍部

發信者 沖繩縣宮古島司 同警察署長

本月二十三日午前十〇時頃

本島慶良間間中央ニテ

軍艦四十餘隻

柱二十三煙突二十三

船色赤二

餘ハ桑色ニテ

三列の隊列ヲナシ

東北ニ進航シツツアリシガ

内一隻は東南に航行スルヲ

認メシモノアリ

但し船旗は不明

右報告ス

発信局 ヤエヤマ

五月二十八日午前七時一〇分 發信

この電文の発信日時が正確であれば、五名が石垣島の八重山島庁にたどり着いたと言われている

5月27日午前零時頃

という時間から1日あまりの空白の時間があることになる。

五名は、その時間までどこにいたのだろうか。

そうなれば、日本海海戦の日時や信濃丸の発信時間など、客観的資料をもとに、その前後の検証が必要となってくる。

まず、奥濱牛らが最初にバルチック艦隊を発見した時から五名が石垣島に渡って電信局にたどり着くまでのことについては、当時の宮古島庁が奥濱の申し立てに基づいて

佐世保鎮守府望楼監督官

に報告している。

その全文は以下のとおりである。

三十七・八年戦役間バルチック艦隊通過状況佐世保鎮守府望楼監督官ニ通牒案

明治三十八年五月二十五日午前六時、当島漲水港ニ琉球型帆船一隻入港セシニツキ、直チニ取リ調ベタル処、同船ハ那覇西番地不明宮城仁王ノ所有ニシテ、船頭奥浜牛他水夫六名乗リ組ミ、同月三日那覇港出帆、宮古島ヘ向ケ航行中、風位変更ノ為メ慶良間島、阿護ノ浦ニ寄泊シ、同二十二日午前八時頃同浦ヲ出港シ、同二十三日午前十時頃、宮古那覇間ノ約中央ノ洋中ニテ島影ト覚シキ物ヲ認メタルニ依リ、目的地タル宮古島ナラント其ノ速力、意外ニ速力ナリシを喜ビ、猶ホ進行スレバコハソモ如何ニ。

島影ト見エシハ多数の船舶ナルニ一同驚キ之ヲ避ケントセシモ速力彼ニ及バズ、遂ニ三海里位ノ距離ニ至レリ。

此ノ時彼ノ艦隊ヨリ二隻ノ船(三本柱二本煙突)我ヲ見カケテ進行シ来リ、凡ソ一海里半ノ所マデ近寄リタルモ、何思ヒケン、彼ハ再び引返シテ元ノ方向ニ進行セリ。

艦隊ハ四十余隻ニシテ二本三本檣、三本煙突ニ黒色の大船ナリ。

内二隻ハ赤色。

隊ハ三列ニシテ各船凡ソ三百間位ノ距離を保チ、速力遅煖ニシテ東北方ニ向ヒ、内一隻ハ東南方ニ向けケ進行セルヲ以テ、一同ハ胸ヲ撫デ順風に従ヒ今朝入港セシ旨申立テタルヲ以テ、是レ敵ノ波海艦隊ニ相違ナシ。

一刻モ早ク急ヲ大本営、海軍部、並ビニ知事ニ報告スル事ニ決シ、刳舟ノ操縦ニ巧ミナル漁夫四名ヲ雇入レ、二隻ノ刳舟ニ乗組マシメ、即チ八重山島ニ向ケ出発セシムル計画ナリシモ、天候険悪トナリ、為メニ到底刳舟ノ航行ニ堪ヘザルニヨリ、天候稍静マルヲ待チ、翌二十六日午前七時三十分出発。

同日午後十二時八重山島電信局ニ到着、御用ヲ済マシテ、同二十九日帰着致候。以上。

またバルチック艦隊が日本海海戦に至るまでの航跡については、ロシアの歴史作家ノビコフ・ブリボイが著した「バルチック艦隊の壊滅」で

・艦隊が台湾沖を通過したのが

5月22日だったこと

・その後5月25日早朝に

上海沖海上に至り、午前8時に

輸送船団を切り離したこと

・艦隊の巡航速度が時速8ノット

(約時速15キロ)であったこと

などを客観的資料をもとに書いている。

このことから、その後バルチック艦隊が与那国島の西北上でコースを東にとって、上記速度で順次、石垣島、宮古島の沖合を航行すれば、その位置は宮古島と沖縄本島のほぼ中間の海域を通っていることになり、その時間は、おおよそ

5月23日 午前10時頃

となる。

そしてそれは、奥浜の目撃を受けて書かれた報告書の時間と符合する。

よって、この目撃時間はほぼ正確と思われる。

問題はその後である。

つまり、奥濱がバルチック艦隊を目撃した

5月23日 午前10時頃

から、大本営が石垣島からの電文を受信した

5月28日 午前10時

までの5日間である。

ただそれについては、上記佐世保鎮守府宛ての報告書にも

5人は、天気回復を待って

5月26日午前7時30分に出発

同日午後12時

つまり5月27日午前零時

に八重山電信局に到着

その後5月29日に宮古島に帰島

と簡潔に記載してあるだけである。

これらのことを証明する歴史的資料というものは、ほとんど残されていないために、これまでいろいろな立場から諸説あげられてきた。

それには

・奥濱牛らが、実はバルチック艦隊を

発見した時に、実際はしばらく拘束

されて尋問されたのちに解放された

ため、宮古島への帰島が遅れたが、

それを恥として帰島後報告の際にそ

の事実を明かさなかったという説。

・垣花善らが、石垣島に到着した後、

極度の疲労のために仮睡したことで

八重山電信局への到着が遅れたが、

仮睡してしまったことを恥として、

5名でこれを口外しないよう約束し

たのではないかという説

などがある。

また、電信文自体の証拠価値を疑問視する研究者もいて

本当は、石垣島電信局から発せられ

た敵艦発見の報のほうが早かったが

軍が組織の体面を優先し、信濃丸か

らの発信のほうが早かったように石

垣島からの受信時間を偽装した説

を唱える説もあるなど、未だにその真相は明らかとなっていない。

垣花善らが到着後仮睡した説などは、帰島後に多くを語らなかったという点と合致するようで、なきにしもあらずという気がしないわけでもないが、いかんせんいずれも全ての関係者が口を閉じたまま、故人となっている。

しかし彼らがバルチック艦隊が日本に近づいたことを国家的危機と捉え、勇躍、小さな漁船で荒まく海原に船出して、長躯全身全霊を以て任務を果たしたという事実は変わらない。

その前後の事象がどうあれ、この点が最も評価されるところだと思う。

9 稲垣 國三郎

五名は、島司や警察署長の命を守って、帰島後も石垣島に行ったことの目的やその結果について、頑なに口を閉ざし続けた。

ただ、いかんせん狭い島内のことである。

彼らが日本海海戦の大勝利前に、揃って数日間に渡り行方不明になったことや、島司をはじめとした島の重鎮などの思わせぶりな口ぶりなどから、知らず知らずのうちに人々の耳に少しずつ入るところとなった。

しかし、当の彼ら自身が頑なに口を閉ざし続けたため、次第に彼らのことを忘れていった。

彼ら自身も、それぞれ田舎の貧しい一漁師に戻って生活に追われる毎日となってしまった。

むろん彼ら自身も、自らの命を懸けた石垣島渡航が、直接日本海海戦の勝利に役だったのか知る由もなかった。

それは、大本営自体が敵艦発見の第一報が、誰からどのようにもたらされたものかを軍事上の機密として、戦後しばらくの間は一切明かさなかったということもある。

おまけにその報をもたらした一方は、南方の漁師たちである。

まさか軍も、日本にとって国運を賭けた戦いの情報が軍の外からもたらされようとは思ってもいなかったのかもしれない。

そしてもしそのことを公開すれば、彼らにどのような形で一般人が接してくるかもしれず、軍事上それを秘密扱いにしたかった心情も分からないではない。

このため五名の美談については、宮古島の一部の者しか知らないものとして、自然と歴史の片隅に隠れていってしまう運命になるかに思えた。

時は変わり、明治が終わり元号が大正と変わった1917年(大正6年)に、一人の男が沖縄県の師範学校教諭として赴任した。

名は稲垣國三郎。

彼は赴任後の1918年に、宮古島出身の同僚教師である佐久田昌教から興味深い話を聞き知った。

それは佐久田が海軍記念日に生徒に行った、地元宮古島に伝わる五勇士の話であった。

稲垣はその話を聞いて

こんな南の果ての片田舎にも

そのような愛国心に溢れた国民

がいたのだ

と大変感激した。

ただ、あくまでも島に伝わる伝承であったことから、その真意を確かめるため、当時まだ存命であった五名を尋ねて宮古島に渡った。

宮古島に渡った彼は島民に案内を乞うて、彼らが住む松原集落を訪れた。

そして彼は、彼らの家を目の当たりにして驚いた。

なんという哀れな苫屋だ

極貧の極致に至るような

たたずまいじゃないか

と驚愕したという。

残念ながら、5人はいずれも漁に出ており不在だったが、それぞれの家族から聞き取ったところ、断片的な話ではあったが、いずれもその噂話自体は否定せず

詳しいことは分かりませんが

何か大変名誉なことをしでかした

ようです

ただ本人たちが話をしないので

と、たどたどしく語ったらしい。

稲垣には信じられないことだった。

このような貧しい漁村で、かくも勇敢な行動がとれた住民がいたことに感激をさらに強め

これは、ぜひ公表して

全国民に知らせるべき壮挙だ

満天下に知らしめて

彼らの労をねぎらいたい

と思った。

その後稲垣は、青年教科の資料とすべく、この話を掘り下げて調べるために奔走した。

その結果1929年には、早稲田大学の国文学者五十嵐力が編纂した中学校用の国語教科書『純国語読本』に

遅かりし1時間

という標題で掲載されるなど、昭和初期には一躍全国的に知られるようになった。

つまりこの本では、五名の報告は残念ながら信濃丸の発信時間より1時間近く遅かったという美談になっていたのである。

このことから、五名については以後

久松五勇士

と呼ばれるようになったが、それは4名が松原集落の漁師だったこと、唯一石垣島に渡航した経験を買われてメンバーに加わった与那覇蒲が久貝原集落であったことから、両集落の頭文字の「久」と「松」をとり、そのように呼ばれるようになったようだ。

10 顕彰

その後日露戦争から30年経った1935年(昭和10年)になると、この

遅かりし1時間

の話が、戦勝30周年記念の顕彰事業の一環として、さらに大々的に取り上げられるところとなった。

地元でも、宮古郡教育部会の発起により五勇士が漕いだサバニは、日本海軍へ献納することとなり、沖縄県下の児童らのカンパにより買い上げられた。

そしてその年の4月1日に、漲水港に投錨した軍艦能登呂で献納式が行われた。

その後五名は5月27日に東京まで出向き、当時の海軍大臣大角岑生から表彰状と銀杯を授与されている。

なおその時点でリーダーの垣花善は既に死去(大正13年死去、享年49歳)しているので、下記写真に写っている五名のうち一番右側は垣花善の長男である。

その表彰状のうち、与那覇松へのものが現存しており、その文面は以下のとおりである。

与那覇松

右者明治三十八年五月二十五日

露國第二太平洋艦隊ノ宮古島ニ

現レルヤ

島司ノ命ヲ承ケ

一小型漁船ヲ以テ克ク風浪ト鬭ヒ

力漕約百浬以テ

八重山官廳ニ之ヲ急報シテ

其ノ重任ヲ全ウシタル

獻身報國ノ至誠ハ洵ニ賞讃ニ價ス

仍テ日露戰役三十周年記念ニ際シ

銀盃壹個ヲ贈與シ

茲ニ之ヲ表彰ス

昭和十年五月二十七日

海軍大臣正三位勲一等功 大角峯生

この時五名が受けたそれ以外の感状や表彰状、記念品の類などその栄誉を物語るものは何も残っていない。

終戦の際、GHQが行った検閲等の後難を恐れて、自ら全部償却処分してしまったらしい。

なんとも残念なことだ。

昭和10年と言えば、先の大戦危機が刻々と迫っていた時期である。

国威発揚のためには、あらゆるものを利用するという国策もあったのであろう。

久松五勇士の話についても、その一端として利用された感が否めない点もあるが、それは単なる彼らを取り巻く世相でしかない。

バルチック艦隊という当時世界最強の軍事力接近という報に接した彼らにとって、論功行賞などどうでもよかった。

ただ素直にひとりの日本人として取った行動であったことを思う時、その愛国心には琴線に触れるものがある。

現在日本では、尖閣諸島をはじめとした南西諸島という我が国領土に中国の影が迫っている。

時代は異なるが、明治の先人たちが感じたものと同じ危機が迫っているとも言える。

我々はどう行動すべきだろうか。

五名は、命がけの渡航を決意した。

むろん彼らにも親もあり、家族もあっただろう。

しかし彼らは兵隊に取られたわけでもないので、そのような行為を決意するかどうかは自由であった。

それにもかかわらず渡航を決意したのは、ひとえに

愛国心

としかいえないだろう。

回りの漁師には、家族のことを優先して渡航を断るものも多かった。

「家族を守る」それもある意味国を守ることになるかもしれない。

ただ、五名はもっと大きなものを守ること、つまり

自分たちが住む日本という国

を守ることに価値を見出したのだ。

それを「愛国心」という言葉以外に表す言葉があるだろうか。

11 エピローグ「我は海の子」

明治も終わりに近い1910年(明治43年)、のちに文部省唱歌として広く国民に知れ渡ることとなった

「我は海の子」

という歌が世に出た。

昭和生まれの方なら

我は海の子、白波の~

というメロディーを聞いただけでピンとくるのではないだろうか。

この歌は、日露戦争直後という当時の時勢もあり、瞬く間に国民の間に広まった。

しかし最初この歌は作詞・作曲不詳であったが、後年になって

宮原 晃一郎

という作詞家が詞を作り

芳賀 矢一

という国文学者が曲を付けたということが通説となって流布した。

これは、それぞれの親族がその曲に自分の父が関与していると申し立てたことが背景にあるようだ。

このため、その背景となっている海も宮原説によれば鹿児島県となり、芳賀説になれば、彼の出生地である福井県になる。

いずれにせよ、1910年と言えば日露戦争が終わってから5年しか経っておらず、日本がロシアの脅威から逃れ、それを万全とするために韓国の保護国化に成功した年である。

保護国化と言えば「植民地支配」と同一視する方もいるが、日本が韓国を保護国化したのは、韓国を近代化してロシアの進出を阻むことが目的であった。

そのための前段階が日清戦争とその後の日露戦争であった。

ただ目的が何であれ、他国の主権を奪い属国化するのであれば被支配者側から見れば「植民地支配」と声高に言いたくなるのも分からないではない。

しかし本当の植民地支配というものは

被支配国の主権を奪うばかりでなく

その歴史や文化も破壊して、教育の

機会を奪い、支配国の抵抗する意思

や能力を奪ったうえで、一方的にそ

の国の富を簒奪するもの

である。

ところが日本は、韓国の歴史や文化などは尊重したうえで、教育インフラの充実にも力を入れている。

その後韓国の経済は飛躍的に上昇し、社会インフラも整備されて、近代国家に発展する土壌が作られた。

このような経済発展を促すためには、かなりの資本を自国から持ち出さなければならなかったはずだ。

今の韓国の基礎を作ったのは日本と言っても過言ではないだろう。

このような施策は間違っても植民地支配とは言わない。

同様な施策は、先の大戦前に日本が支配した台湾やパラオなどほかの地域でも見られたが、戦後日本においてこの点が評価されることはなく、アメリカが押し付けた自虐史観により

アジア諸国に迷惑をかけた

という画一的な評価となってしまった。

明治維新後の日本の歴史を見れば、韓国の保護国化は、あくまでも欧米的植民地支配から自国を守るための施策の一環であり、韓国を搾取するためのものではなかったことは明白である。

そして日本はそこに至るまでに、近代的軍艦で押し寄せ開国を迫る欧米列強から自国を守るために明治維新を成し遂げ、その後自国の安全保障環境を維持するために、当時アジアと欧米の大国であった清とロシアとの戦いに連続して臨まざるをなかった。

その戦いは、航空機等のない時代、常に海上決戦を伴うものであった。

つまり強い海軍が必要だった。

そのような背景を考えれば、国民の間にも国防上日本を取り巻く海がいかに重要かということを身を以て体験した直後であった。

この歌はその気運を定着させようとしてできた歌である感は否めない。

またそれは、バルチック艦隊そのものを最初に目撃した宮古島の奥濱らをはじめ、その後その報告に対応するために命がけで奔走した宮古島の島司や垣花善らにとっては、もっと現実感を伴った危機迫る体験であったと思う。

彼らは軍人としてではなく、一民間人として、国防の最前線に立っていたとも言える。

ところで宮原晃一郎の出身地と目された鹿児島市には、祇園之洲公園というところに「我は海の子」の歌碑まで建てられ、3番までの歌詞が刻まれている。

ところがこの歌は実は7番まであり、4番からあとは、先の大戦後に日本を占領したアメリカによって

国防思想や軍艦など

戦争をイメージさせる

という理由で歌わないようにされた。

確かに6番と7番の歌詞については、国防思想を感じさせるものがあるのでここに紹介したい。

6番

浪に漂う 氷山も

来たらば来たれ 恐れんや

海巻き上がる 竜巻も

起これば起これ 驚かじ

7番

いで大船を 乗り出して

我は拾わん 海の富

いで軍艦に 乗り組みて

我は守らん 海の国

6番の「氷山」や「竜巻」は外圧を意味する比喩的表現だと思われるが、当時アメリカが、日本人の心のなかから

国を守る

という世界共通の概念さえ消し去ろうとして腐心したことが分かる実例である。

文部省唱歌という、いわば子供が歌うものにまで踏み込んで、日本の弱体化を図ろうとしたのだ。

しかしもう80年近く前のことであり、そのアメリカは現在日本の同盟国となっている。

そしてその日米に差し迫った脅威は中国であることを思う時、この歌は、ぜひとも7番まで復活して欲しい。

先人たちが国難と感じたものはロシアであり、アメリカであったが、現在は中国となっているからだ。

今回上梓したこの作品に出て来る垣花善らは、日本のはるか南に生を受けた貧しい漁民でありながらも、国防の重要性を認識し

海の子

として成長した真の愛国心を持った日本人だった。

彼は「我は海の子」の歌詞の一番にある

煙たなびく苫屋

を住まいとする貧しい漁民でありながらも、国家の命運というものを緊張感を以て俯瞰し、その使命を果たしたということは、現代の日本人からすれば驚愕に値する。

確かにその後、このことは国策上利用されて美談化したことは否めないが、それでも彼らの愛国心だけは何ら変わらない。

現在「愛国心」という言葉を使うだけで、多くの人が

右翼だ

という印象を持ってしまう日本になってしまったが、国際常識からして、本来愛国心とは右翼とか左翼とかいう思想的概念で区別すべきものでない。

それにも関わらず、日本だけが何か特殊なイメージをもって捉えられてしまう。

国旗掲揚に対して起立する、国によっては敬礼する、国歌斉唱の時は声を出して歌う、これら世界の常識を日本では偏見を持って捉える人が多い。

しかし国によっては、国旗掲揚の時に起立しなければ不敬罪という法律で逮捕されるところもある。

つまり「愛国心」とは、どこの国の人も自然に持っている感情であり、本来右も左もないことだ。

現在ロシアによるウクライナに対する軍事進行や、中国の台湾に対する軍事侵攻の懸念、イスラエルによるハマス攻撃など、世界はきな臭い動向に溢れている。

確かに話し合いで解決すれば、それに越したことはなく、最後までそれによるべきだ。

誰でも人命が損なわれる戦争はいやだ。

ただし話し合いで決着できないこともあるのが現実だ。

その場合国民としてどういった対応を取ったらいいだろうか。

もはや、ここそこに至っては机上の理想論では済まされない、現実的な対応しか残されていない。

そうした場合、どのように対応すればいいのか。

それを考えるヒントとして、頭の片隅に

久松五勇士

の取った行動を置いていただけたらという思う。

彼らは、何も敵艦隊を一番に発見したという名誉が欲しくて行動したのではなかった。

国家存亡の危機にあって

やらなければならないこと

をやったまでだった。

その後の論功行賞などは、どうでもいいことであった。

国の安寧

こそ保たれればそれでよかった。

それは「愛国心」あってこその行動だった。

愛国心というだけで、目くじらをたてたり、拒否感を出したりする前に、久松五勇士が当時どういった気持ちで立ち向かったのかということに思いを至らしてほしい。

そこに「愛国心」の答えがある。

そして我が国周辺の安全保障環境が喫緊の課題となっている今、愛国心イコール右翼だなどという机上の空論に振り回されることなく、本当の「愛国心」を持っために、「我は海の子」の歌詞に表された日本を守る四方の海と防人たちにも思いを至らせてほしい。

今や宮古島や石垣島はダイビングスポットとして県外から多くの観光客も訪れるようになったマリンブルーの綺麗な海が広がる島であるが、かつて国の行く末を憂い、愛国心を滾らせて120キロも離れた両島を命がけで渡った「久松五勇士」の延長線上に今の平和な日本があるということも。

最後に彼ら五勇士の生年・死亡年・享年を紹介して、過去の国難に身を挺した英霊のご冥福を祈念し、結びとしたい。

松原集落

久松 善 明治9年生まれ

大正13年死亡(49歳)

垣花 清 明治16年生まれ

昭和15年死亡(58歳)

与那覇 蒲 明治13年生まれ

昭和13年死亡(59歳)

与那覇 松 明治15年生まれ

昭和26年死亡(70歳)

久貝原集落

与那覇 蒲 明治17年生まれ

昭和17年死亡(59歳)

参考文献

・南島史学 第3号

「日露戦役と沖縄ー久松五勇士

とその足跡」 牧野清 著

・琉球百話

「バルチック艦隊を通報した

宮古五勇士」 島袋一郎 著

・「日本海海戦秘話 敵艦見ゆ

沖縄五勇士」 稲垣国三郎 著