「シェアして育てる森」から新しい共生のカタチを考える。ComorisとToban-当番-の実証実験がスタート!

コミュニティ自律分散化のサポートツール「Toban-当番-」

コミュニティの自律分散化をサポートする「Toban-当番-」(以下、Toban)を開発しています。Tobanは、善意や熱意のあるメンバーによるコミュニティ活動継続に「適切な還元」と「透明性のある評価の仕組み」を提供します。

Tobanのデモサイト(Testnet)はこちら↓

ここで指すコミュニティ活動は、OSS開発などのオンライン上のやり取りにとどまらず、"地方の豊かな自然や文化を未来に残す活動"など、その過程や成果物がオフラインで実施される活動も含まれます。これらには以下の特徴があります。

参加者が流動的

多くの人が少しずつ参加する一方で、長期間関わり続ける人はごく少数になりがちです。

善意の活動の限界

初めはボランティア精神で始めた活動も、続けるために何らかの報酬が必要になるタイミングがきます。

活動を支えるプロジェクトオーナーも、助けを求め続けるだけでは心苦しさを感じることがあります。

フェーズ毎の変化

活動の初期段階では、資金や人材・繋がりなど、多くのリソースが不足している場合がほとんどです。

また、活動が長期化するにつれ、プロジェクトの背景やコンテクストが深まり、新しい参加者が入りづらくなるという問題があります。

Tobanは上述のコミュニティ活動の特徴を課題と捉え、それらを解決しうる「誰がどれだけ貢献したか」を役割に基づいて記録・可視化し、透明性のある評価と報酬分配を実行する仕組みとして設計されています。

シェアフォレスト「Comoris」

Comorisは「だれでも、どのような空間でも、都市の真ん中で森を育てることのできる」シェアフォレストプロジェクトです。緑地育成に取り組む参加メンバーが、まちの生物多様性を豊かにし、自身もすこやかになるようなライフスタイルを創造するというミッションを掲げ、2024年5月から代々木上原でコンセプトモデルとなる小さな森を育てています。

参加メンバーは、緑地育成の実動だけでなく、時には運営の意思決定にも関わりながらComorisに参画しています。ここにコミュニティ活動における役割の存在(例えば"○曜日の水やり担当"などの当番制度)と中長期の森づくりを視野に入れた持続可能な運営をサポートする仕組みの導入が求められ、Tobanチームにコラボレーションのお声がけをいただきました。

余談ですが、ComorisとTobanは共にCrypto特化型インキュベーションプログラム『Fracton Incubation 2024』の採択プロジェクトで、切磋琢磨しあう良好な関係の同期チームです。

ComorisでToban活用を考えるワークショップ

ComorisチームにTobanを活用いただくにあたり、我々も緑地育成の現場を理解し、Comorisチームと意見交換から仕様を決定するというプロセスが必須でした。そこで、現在も運営中の"代々木上原にある小さな森の育成"が実証実験のはじめのテーマとして選ばれました。

Comorisチームからの提案もあり、「参加メンバー(人間)による持続可能な運営」というユースケースに加え、より上位の概念である「小さな森の生態系(生物多様性)に貢献している生物や事象によるサイクルの役割・貢献の可視化」も一緒に考えてみようということになりました。

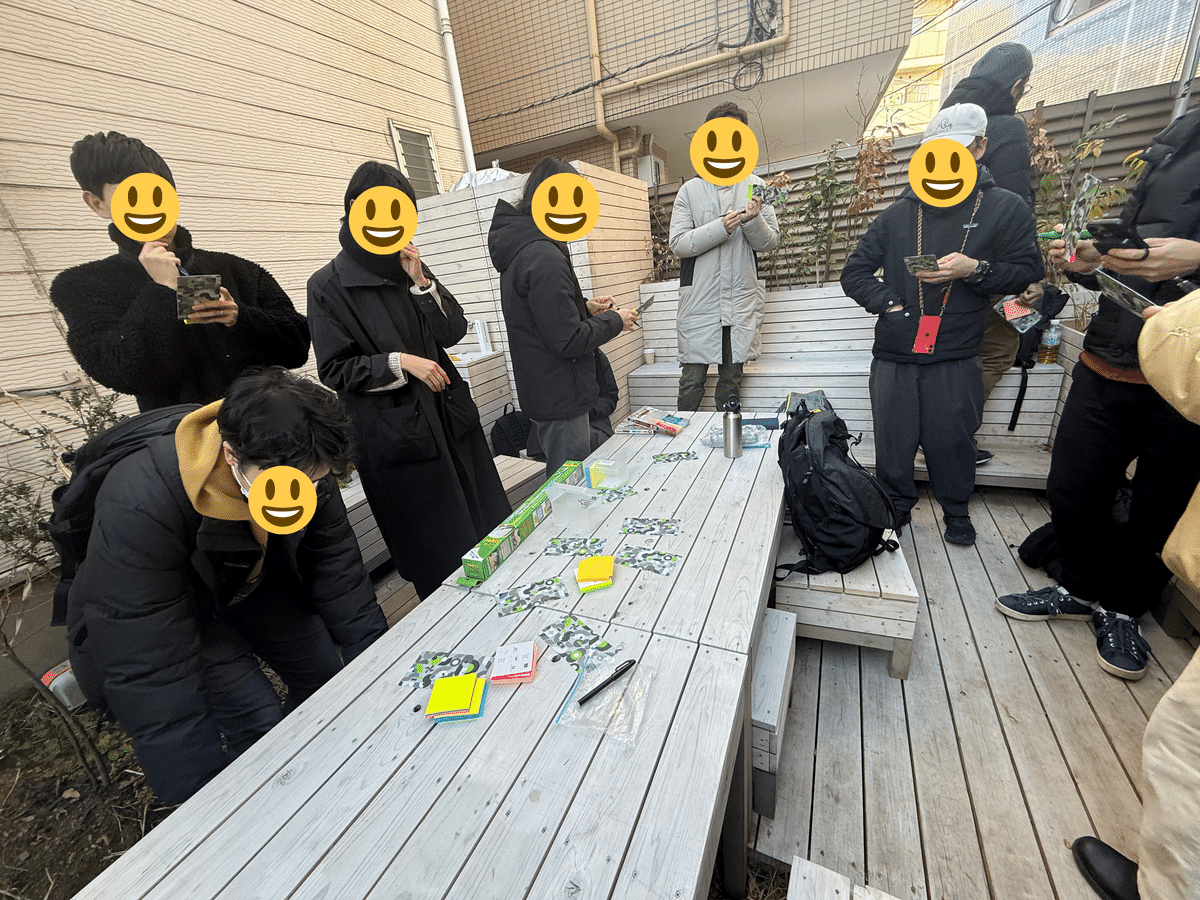

Tobanの枠組みの中で考慮すべき「登場人物と役割(actor)」と「コミュニティ内におけるactor同士の相互作用」について理解を深めるため、Comoris・Tobanチーム合同でフィールドワークが開催されました。

小さな森のactorを見つけよう!

はじめにComorisチームよりシェアフォレスト活動の紹介と「観察カード」を使用したフィールドワークのガイダンスを受けました。参加者はそれぞれ異なる"お題"の書かれたカードの指示に従って、森の周辺を注意深く観察しながら制限時間内に得られた気づきを持ち帰ります。僕の引いたカードの指示文は

虫を見つけて、追跡しましょう。

彼らがどこに立ち寄り、何をしているのか記録してみましょう

でした。

普段であれば「これは簡単!」と思えるお題だったのですが…、季節は1月初旬。積雪こそ無いものの虫たちの地上活動は完全お休みモードで、近所を歩き回ったものの虫たちとは最後まで出会うこと叶いませんでした。

そのため今回は森や街に残された小さな活動の痕跡から、彼らの役割を想像することに。葉っぱや土に不自然な穴があれば、ある生き物が自身や仲間のために道を作ったと考えられますし、土の中にいる生き物に想いを馳せれば、地上からエネルギーを運んできたり、地中を動き回ることによって土壌を豊かにして森全体に貢献している可能性も考えられました。

森とまちのフィールドワークを通じて、Toban運用上のactor(役割)をもれなく列挙する、すなわち"小さな貢献を見逃さない"仕組みづくりのために、対象の注意深い観察と対象の行動が別の対象にどのように作用しているのか想像を巡らせることの重要性を強く感じました。

この気づきはComorisに限らず、今後実証実験を行う多数のユースケースにも当てはまる大事な前工程でした。

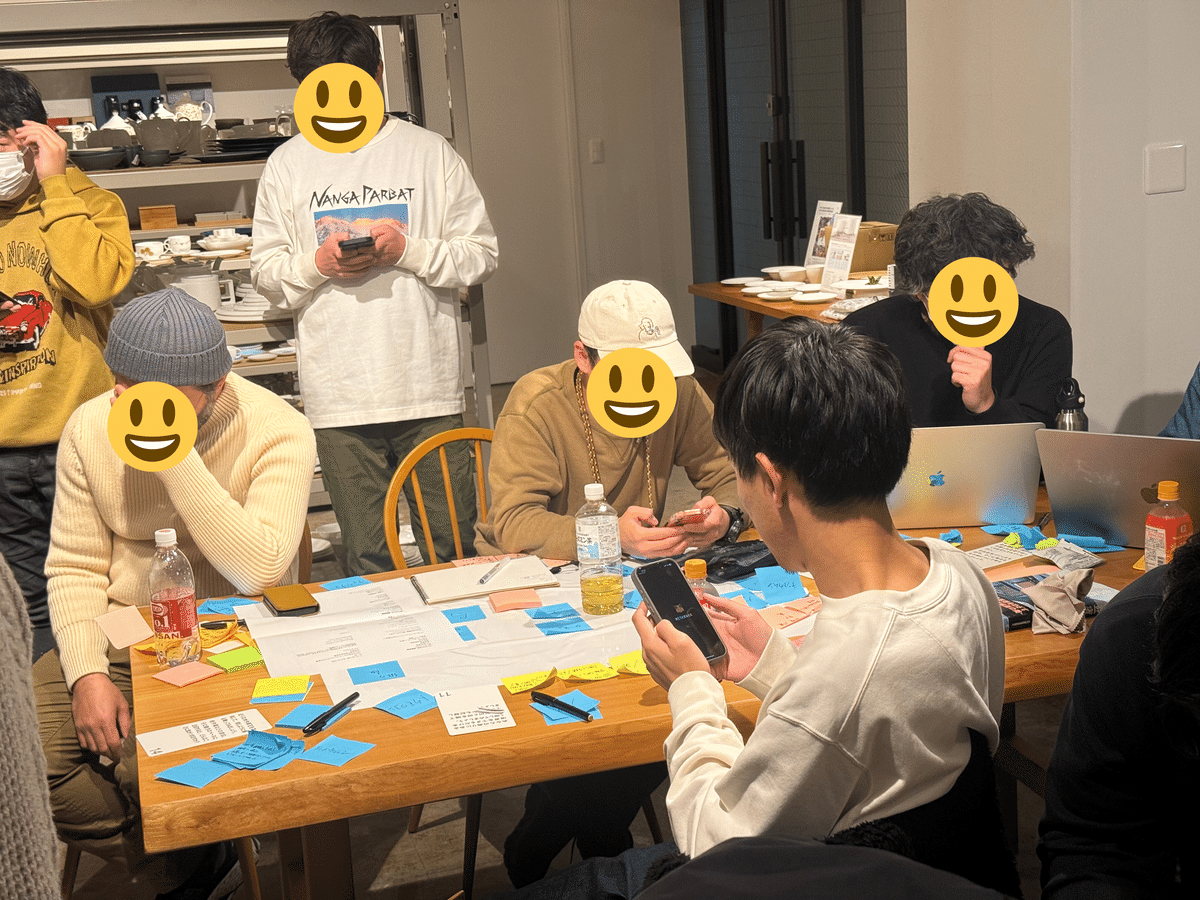

こうして、参加者それぞれがお題に沿って収集した"森のactorの役割"を持ち寄って、グループディスカッションを行いました。

Tobanによるケーススタディ

グループワークでは、それぞれ取り組んだお題と気づきのメモ(ポストイット)を張り出して、生態系の役割分担に関する意見交換をしました。

直前まで異なるお題を通して小さな森のactorを分析していたからこそ出てくる他者からの違た切り口のコメントは、どれもactorの多面性を認識する重要な気づきとなりました。

最後に参加者全員に向けてTobanのプロダクト紹介と開発計画、グループワークでアイデアの出たactorを当てはめてどう運用するか意見交換がなされました。

時間の都合上、Tobanアプリ上で小さな森の生態系を再現したデモンストレーション実施まで至りませんでしたが、actor割り当ての段取りやアプリの使用方法については今回のワークショップでComoris・Toban両チームともに理解が深まったと感じました。

引き続き実証実験を重ねて、ComorisコミュニティでTobanが運用できるように開発を進めます!

Toban活用にご協力いただける方へ

我々はコミュニティの自律分散化をサポートする「Toban-当番-」で、参加メンバーに「適切な還元」と「透明性のある評価の仕組み」を提供し、活動の継続をサポートします。

OSS開発などのオンライン上のやり取りにとどまらず、Comorisのケースように「誰がどれだけ貢献したか」を役割に基づいて記録・可視化が必要な事例であれば、その過程や成果物がオフラインで実施される場合も導入可能です。

Tobanは開発の知見を深めるために様々な実証実験先を探しています。ご活用にご興味のある方は、ぜひご相談ください!!

Tobanのデモサイト(Testnet)はこちら↓

いいなと思ったら応援しよう!