麻雀のトップディフェンス力(自分で行くか、他家を使うか)

特に意味はないんですが、

本記事では、意識高い感じの構文を採用しました。

麻雀では運の要素があるが、やれることは全てやるべきだ。

例えば、トップ時には2着目の追撃をかわすための戦略がある。

以下では場況に応じた具体的なトップディフェンスのためのやるべきことを紹介する。

トップディフェンスの基本は人を使うこと

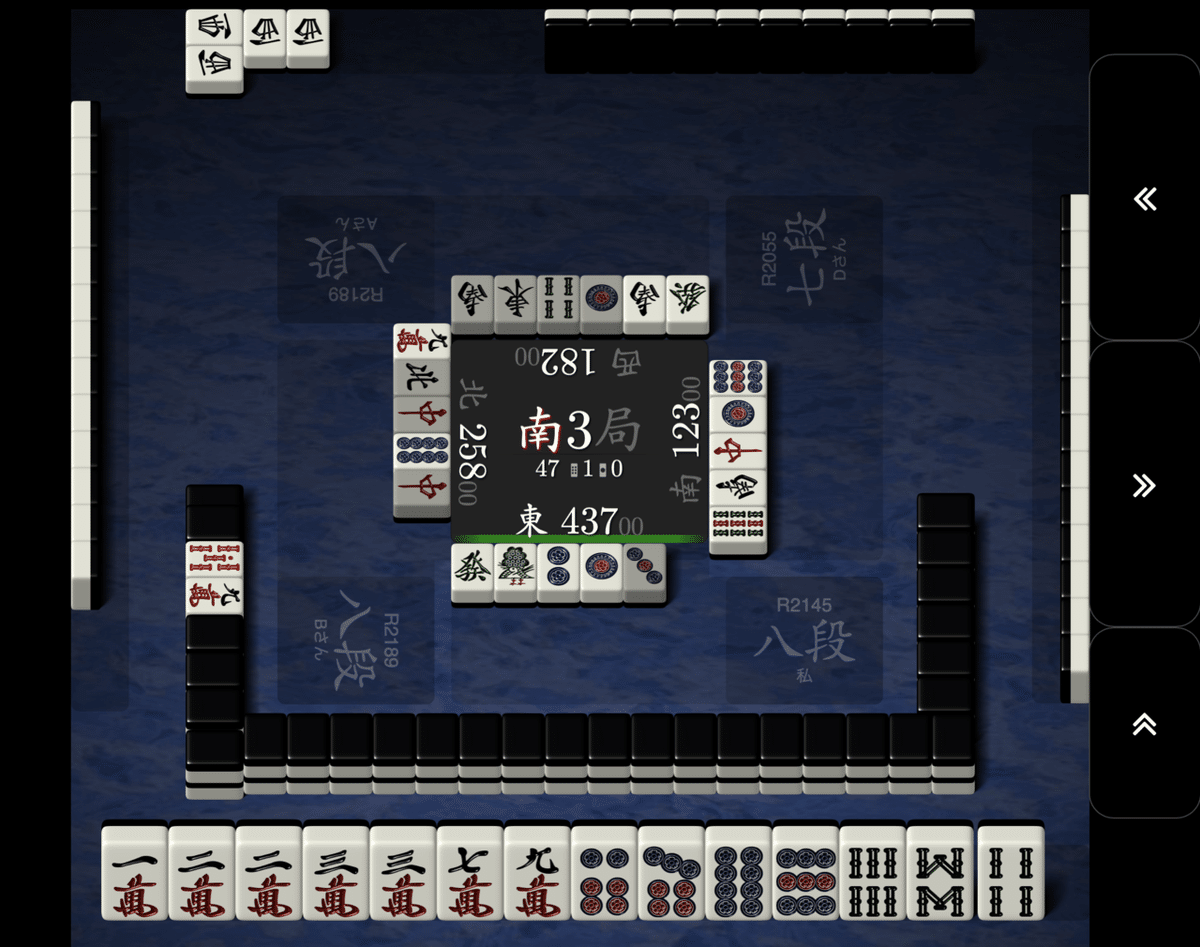

例えばこの場面。

2着目と17,900点差、3着目とは255,00、ラス目とは314,00点差あるトップ目の南3局。

自分の手はそこそこ良いが、対面から役牌のポン、そして加カンが入っている。

こんなときは、自分で行っても良いが、できれば他家をぶつけたい。

切る牌の候補としては、6p、9p、あたりが最も広い。

安全なのは9pと4sだ。

人を動かすとしたら下家が鳴きやすいのは、7m、6p、4sあたり。

なのでここは安全度、人を動かせる度を考え4sを切ってみた。

すると鳴かれた。

これにより、下家vs対面の構図となり安パイが増えやすくなった。

対面の一人旅になった場合、そこそこ手の良い自分が最初に詰む可能性は高い。

こんなときは、自分の手を若干狭めてでも他家を味方に引き入れるよう動いてみるのもおすすめだ。

下家が釣れ、ドラも切れたので悠々と降りていく↓

結果ツモられたが、楽にオリ、リスクを回避することができた。

このように、リードがある場面ではアガリへの軸足を下げ、後ろに重心をおくことも肝心だ。

オーラスのラス目親への絞り

先程の続きで、オーラスに突入。

ラス目の親が派手な仕掛けをしてきた。

対して自分は役牌の北が対子。悪くない手牌だ。

アガリトップのオーラスであれば、何振り構わず前に出る局面と言える。

しかし、今回の点差においては話が変わる。

南3局が1600-3200だったため若干点差は縮まったが、それでも2着目とは15,500点差。

直撃を受けなければほぼ安全圏だ。

一方他家の立場になってみると、対面と上家は上がれば2着。

16000点近い直撃を取らないといけないトップ目を狙うより、はるかに現実的な目標が目の前にある。

こんなときに自分がすべき立場は、親の手を進行させないことだ。

もちろん自分の手が詰まっては元も子もないが、16,000点差以上ある上家には満貫まで打つことができ、差し込みもしやすい。

麻雀の場況は野球でいう進塁に近いものがある。

他家が鳴いた(前に出た)のをみて、トップ目は安心してオリに回ることができる。

ヒットエンドランのリスクはここではいらない。

例えばこの場面、字牌かマンズを切れば手は進行できる。上がれる可能性も低くはない手だ。

しかし、ここは2sを打った。

細かい話で言うと、1sと2sは少し差がある。

1sは下家にポンされる可能性があり、そうなってくると手が読めない。

なので、仮にチーされても打点が制限される2sを先に打ち、出方を伺っている意図だ。

実際あとで確認してみると、上家の手はホンイツではなくチャンタ系。

1sはポンされていた。

このような細かい絞りがトップ率を僅かに高める。

ちなみにこの局はその後かなり追い込まれた。

ほぼ間違いなく通るが、赤5sを引き入れて単騎になっていると当たる5sを切る。

最後は対面が上がり、トップとなった。

この局面で自ら行ってももちろん上がれた可能性はある。

しかし、余計なリスクを取らずにトップを確定させるためには、他家との関係性を頼った方が確率が高いのではないだろうか。

終わり。

いいなと思ったら応援しよう!