新しい乗り物は新しい都市をイメージさせる|イラストレーター真鍋博の未来世界

新しい都市は、新しい乗り物によってイメージされるし、新しい乗り物はまた都市の新しい形をイメージさせる。

これは、高度成長期にたくさん描かれた「未来画」の代表的な画家・真鍋博(1932-2000)の言葉です。

真鍋が言うところの「新しい都市」のイメージを生み、そして、そこから育まれるとした「新しい乗り物」って、一体どんな意味なのでしょうか。真鍋は乗り物大好きだったことでも知られるので、きっとそこには、真鍋が描いた「未来都市」を読み解くヒントがあるはず。

真鍋博と乗り物

高度成長の最盛期に位置する1960年代に量産された数多くの未来画の中で、今日においてもなお評価が高いのが、真鍋博によるイラストレーションです。真鍋のイラストレーションは「未来都市なら真鍋博という時代」と評されるほど。

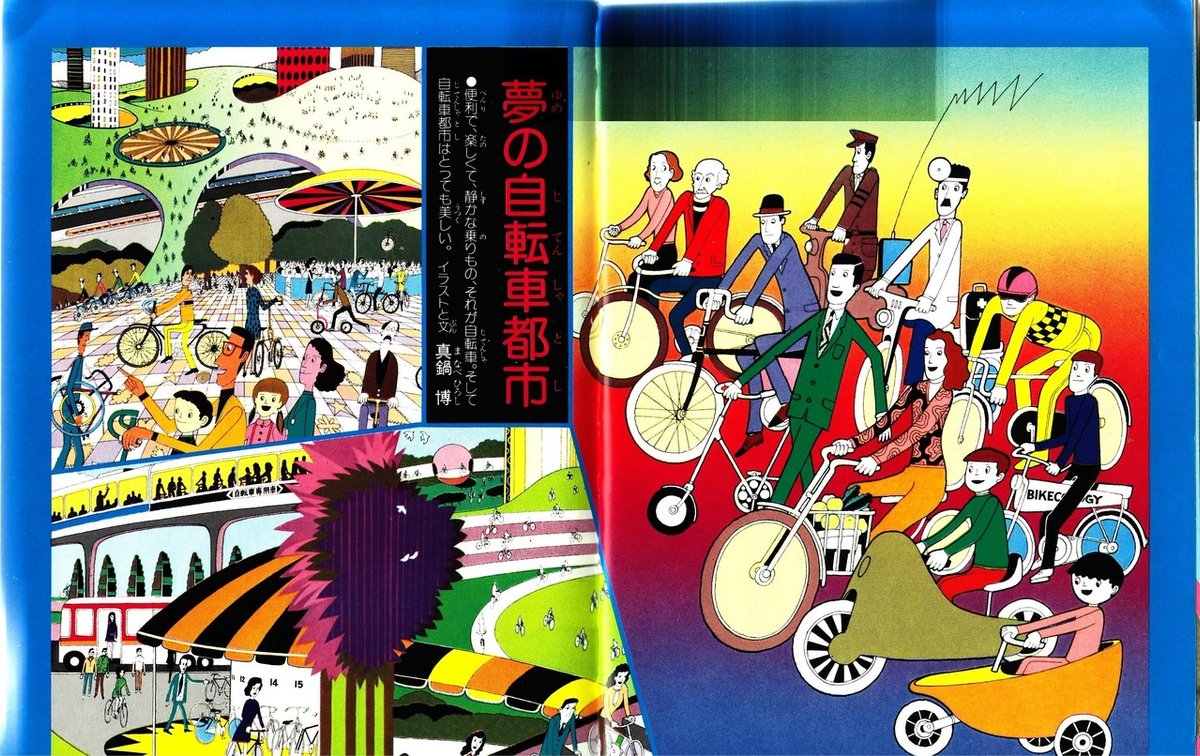

それとあわせて、真鍋には『自動車じどうしゃ』(1971)(図1)や『自転車讃歌』(1973)(図2)といったイラスト集も発表し、並々ならぬ乗り物への愛着と関心を披瀝したことでも知られます。

図1 自動車じどうしゃ

図2 自転車讃歌

ところで、真鍋はイラストレーションのほかに、数多くのエッセイも残しました。その内容はイラストレーションに関するものはもちろんですが、それ以外にも教育論から文明批評、旅行エッセイなど多岐にわたっています。

特に『未来行き列車に乗って』(1973)や『歩行文明』(1974)では文明批判を通して乗り物の未来像を指摘するなど、ユーモアと独創性にあふれた乗り物論を展開しています。

1970年前後の乗り物論

ところで、真鍋がユーモアあふれる乗り物論を発表していた1970年前後の時代は、東京オリンピック(1964)やベトナム戦争(1965-75)などによる特需に後押しされ発展を続けた日本経済が、日本万国博覧会(1970)をエポックとして高度成長期の頂点に達する頃。時代はまさに「バラ色の未来」を約束するかのように受け取られていました。

こうした機運と歩調を合わせ、1968年には梅棹忠夫、加藤秀俊、小松左京、林雄二郎らによって日本未来学会が発足。「現実の論理的・科学的観察に基づく将来予測」が社会現象になりました。真鍋もそんな未来学に関連した人脈との親交を深め、領域横断的な活動を見せています。

モータリゼーション時代の都市を構想した建築家・丹下健三や建築評論家・川添登(『移動空間論』(1968)の著者)、小松左京、岡本太郎、林雄二郎といった人物との交流は、きっと、真鍋の乗り物論へ少なからぬ影響を及ぼしたのでは中廊下と推測されます。

真鍋博にとっての「未来」

ところで、「未来」を描いた真鍋って、いわば日本人の思い描く「未来」のステレオタイプをつくった人のように思えなくないのですが、本人自身は当時横行していた紋切り型の未来イメージを徹底的に批判し、「未来は可能性をふくんでいます。

未来は一つではない。いろいろのビジョンがあっていい。未来は方法やアイデアやパターンではなく考え方であり思想である」と語っています。未来は多様なのだと。

たしかに、真鍋の発想し、描き出し、書き記した未来像は、中央から周縁へ、文明から文化へ、固定から流動へ、二者択一から多者択三へ、など固定観念を破壊しながら新たな可能性を探る姿勢が一貫しています。そして、そんな多様さを生み出す起爆剤が語呂合わせ、ダジャレ、アナロジーなどです。

あと、真鍋は、当時の未来ブームに対抗するかのように、自分自身が描く未来像は「のほほんと待っている夢の未来」じゃないことをたびたび強調しています。

経企庁の白書が発表された時もマスコミは、車は一家に一台だとか、米の需要が減り、肉の摂取量がふえるといった“未来未来”した角度ばかりをとりあげた。ぼくはそうした一面だけでなく、老人がふえたりゴミの処理が国家的問題になるといった来たるべき時代の内面まで包括した未来をここで描きたかったのだ。だからこれは早く来い来いとのほほんと待っている夢の未来ではない。待ちのぞむべき未来のために解決していかねばならぬ未来である。そしてあくまで自分の考える日本の未来である。自分で摑みとりたい、実現させたい未来である。

(真鍋博『絵で見る20年後の日本』1966)

真鍋にとっての未来は、当時ブームと化していた「未来」とは違い、むしろそんなイメージへの批判的な視点に立ったものだったのです。

語られた乗り物

真鍋にとって文章を書くことは、イラストレーションとしては表現しきれないものを描く「活字によるイラストレーション」でした。そんな考えのもと語られた「乗り物」とはどんなものだったのでしょうか。

真鍋は自動車をそれ単体じゃなく、「都市構造やライフスタイルやエネルギー問題」と連続的に検討すべきだと考えていました。未来の交通を「豊かな社会のなかの乗り物」、人がイキイキと生きる物語りへ位置づけることを重視しました。

さらに、自動車が良いか悪いかの二択じゃないといいます。「いろいろの価値体系のなかで選択できる豊かさとそれを自分の生活に生かせる手段の豊かさ」を強く求めました。そして、乗り物を所有することの意味が変わっていくとの指摘や、趣味性・遊戯性が重視されるとの予見を語ります。

1970年代になると真鍋はバイコロジーやユックリズム運動に参画していきます。でも、自動車も同じように愛し続けました。良いか悪いかじゃない。自動車も自転車も徒歩も、それらすべてがあって、そして選べることが豊かな社会なのであり、そんな社会を構想し実現するのは、実は専門家じゃなく、「われわれ自身」なのだと訴えつづけました。

真鍋の乗り物語録

ちょっとここらで、「真鍋博の珠玉の乗り物語録」の一部をご紹介。

たった一枚の明日の車を描くのにも、車そのものを描く前に、まず車の走る道路を考え、その道路の横たわる都市を考え、その都市で営まれる人々の生活を考え、そんな都市と都市とが情報とエネルギーで結ばれるメガロポリスを考え、車一台を考えることはいつも日本列島の未来すべてを考えることになってしまうのだが、車は乗り物というより、いまや都市の環境であり、都市の自然でさえあり、車社会といわれる今日、車はモータリゼーションであり、モーターショーはモータリゼーションショーであらねばならないのだ。

(真鍋博の複眼人間論、1971)

豊かな乗り物社会、いや、豊かな社会のなかの乗り物は、スピードの豊かさにあふれていなければならない。(中略)スピードがいろいろの価値体系のなかで選択できる豊かさとそれを自分の生活に生かせる手段の豊かさが、未来の交通の核なのである。

(自転車讃歌、1973)

人は今日も動いている。動きこそが生命だ。だがその動きの速さはけっして一律ではない。人間速度四キロをもとにしたいろいろな速さだ。それが未来の速度であり、豊かさだ。4キロ、8キロ、16キロ、100キロ、1000キロ、そして20キロの自転車が・・・・・・。

(自転車讃歌、1973)

新しい都市は、新しい乗り物によってイメージされるし、新しい乗り物はまた都市の新しい形をイメージさせる。もちろん、科学技術の発達が別の次元で新しい乗り物を発生させることはよくあることだが、それをどうアレンジし、都市のなかへ持ち込むかが次の問題なのだ。

(歩行文明、1974)

新しいクルマ、クルマにかわるクルマ、クルマを超えたクルマを考えることは、新しい乗り物だけを考えることではない。それは乗り物中心に考えることではなく、むしろその側面-都市構造やライフスタイルやエネルギー問題から考えねばならぬことになるはずである。

(イラストからの発想、1978)

真鍋にとってのイラストレーション

イラストレーションは発注者がある特定の条件のもとに依頼し、その発注者の諾否が決定権を持つ点に特徴があります。また、画題は何らかの事象・物象を「説明」することを旨とします。

真鍋はそんなイラストレーションの特性を活かして、「目の前にあるものをリアルに描くのではなく、目に見えないもの、未来的なもの、SF的なもの、四次元の世界といったもの」を積極的に描くことに可能性を見出しました。

さらに、真鍋はイラストの機能を「対社会的な量産性志向」のほかに、「描くという行為をとおして思考するという方法がある」と言います。そして、それが「発想の転換、思考の増幅」に役立ち、「理想をさぐる視覚的シミュレーション」にもなると言います。

そして、「夢として語られ、想像されたものは人間はいつか抵抗なく受け入れる。まして絵になるということはこういうものができてほしいと多くの人が望んだからで、結果的にイメージが浸透し、社会的に認知されていく」ということから、未来を描くイラストレーションは「SFアセスメント」としての側面を持つとしました。

このように、イラストレーションを未来のビジョンを思考する方法「視覚的シミュレーション」や「SFアセスメント」として捉えた点に未来画家・真鍋博の真骨頂があります。真鍋は言います。

物事を言葉やデータ、数字、記号で考えると、どうしてもある結論を引き出してしまうが、色と形、そしてイメージでとらえるかぎり、現実と非現実の中間、過去と未来の接点、いやそのどちらにもつながる複眼の視点で見、とらえることができる。

(真鍋博『イラストからの発想』1978)

イラストレーションは異なるものをつなげ、遊び心や複数性・多様性のあるイメージを表現するのに最適な表現なのでした。

描かれた乗り物

乗り物をテーマにしたイラストレーションとして、『自動車じどうしゃ』と『自転車讃歌』があるほか、専門誌『自動車と整備』の表紙イラスト(図3)、少年雑誌『少年キング』では自動車の巻頭カラー特集を担当したりしています(図4)。

図3 「自動車と整備」表紙

図4 イラストで見る自動車の歴史

そこでは、過去から現在、未来へと横断する移動体のアイデアが、鮮やかな色彩で表現されていて、実現可能なものから明らかに実現不可能なものまでが数多く描かれています。

でも、共通しているのは、独創的なアイデアに基づいて描かれた乗り物と、それがもたらす気づきであり多様性への共感。読者は否応なく発想することを求められます。

そもそも、真鍋の描いたイラストレーションには、乗り物を直接のテーマとしていなくても、必ずといってよいほど何らかの乗り物が描かれています。それこそ、未来都市を描く際には、真鍋は好んで乗り物を描き込んでいます。

描かれているさまざまな乗り物をみていくと、真鍋が著書で語っていたとおり、多様で選択性の高い乗り物の未来像が表現豊かに示されていることに気づきます(図5)。

図5 とびだせサイクリング(フレーベル社、1975)

こんなふうに、真鍋博の著書やイラストレーションから見えてくる乗り物の未来像は、ある決まった方向性じゃなく、そして既成概念にもとらわれない多様な可能性を模索する点に特徴がありました。それを「視覚的シミュレーション」としてみんなに示すことが真鍋の使命。

わたしたちはそんな真鍋のイメージに触れることで、未来の乗り物に思いをはせ、そして、社会的な認知も進んでいく。科学技術の成果はこの社会的な認知を土壌にして開花できる。真鍋はそれを「SFアセスメント」と表現したのでした。

新しい都市は、新しい乗り物によってイメージされるし、新しい乗り物はまた都市の新しい形をイメージさせる。さて、わたしたちは、新しい乗り物をイメージできるでしょうか。そして新しい都市のイメージに乗り物は走っているのでしょうか。

真鍋ならこの21世紀にどんな新しい乗り物をイメージしてくれるのだろう?そんなことを思わなくてもいいように、真鍋は1970年前後、精力的に新しい乗り物を描き続けたのですが、さて、その真鍋のレガシーを活かすことはできているのでしょうか。

(おわり)

※トップ画は真鍋博「フライング・カー」。整研出版社が出す月刊誌『自動車と整備』(現在は『カー&メインテナンス』)1968年6月号のカバーイラスト。真鍋は1968年の全12号分を担当した。

いいなと思ったら応援しよう!