新潟地震と「バス団地」|災後にあらわれた最小限工業化住宅の夢

1964年6月16日13時1分に発生した新潟地震後にあらわれた風変わりな仮設住宅を、雑誌『暮しの手帖』が取り上げています(1964年冬・第77号、暮しの手帖社、1964.12)。題して「バス団地」。

新潟県粟島南方沖40kmを震源とした地震が発生。後に「新潟地震」と呼ばれるこの災害は、家屋全壊1,960棟、半壊6,640棟、浸水15,298棟という被害を出しました。

新潟交通の社員たちが古いバスを改造して仮設住宅としたもので、「新潟交通応急住宅」と呼ばれたそう(図1)。さすがに屋根の断熱が悪いのか、バスの上に莚だか簾だかが掛けてあります。初夏を襲った災害ゆえ、さぞかし苦労したでしょう。

住む場所に困り、本来は住宅ではないものを住宅に転用する事例は歴史上あれこれ見られますが、なんといっても戦争によって破壊されたまちにあらわれる転用住宅が代表であるのはいうまでもありません。

焦土にあらわれた最小限住宅

わが国のあらゆる居住形態を網羅しようとした建築学者・西山夘三の代表的著作『日本のすまい』(全3巻、勁草書房)の第Ⅰ分冊には、その名も「ねぐらずまい」と題した章があります。

人間が生存をつづけるためにとかく最初につくる住居は「ねぐら」である。(中略)現在でも、災害で家をなくした人、家のない土地へ行って住み込もうとする人が、まずつくるのは「ねぐら」としての住居である。

(西山夘三『日本のすまい・Ⅰ』)

そんな「ねぐら」を西山は型分類します(さすが型計画の西山)。

①手づくり型

②応急施策型

③不良住宅型

④ドヤ型

⑤空間圧縮型

以上の5つ(図2)。敗戦前後に焦土と化した日本の都市部には、①と②に分類されるあまたの「ねぐら」が数多く登場しました。

ようやく空襲も止んだ敗戦後、人々を待っていたのは圧倒的な住宅不足。敗戦直後の住宅不足数推計は420万戸におよんだといいます(★1)。

1 戦災による喪失戸数 210万戸

2 疎開による喪失戸数 55万戸

小 計 265万戸

3 戦時中の供給不足 118万戸

4 外地引揚者のための需要数 68万戸

小 計 185万戸

計 450万戸

5 戦死等による需要減 30万戸

差引現在不足数 420万戸

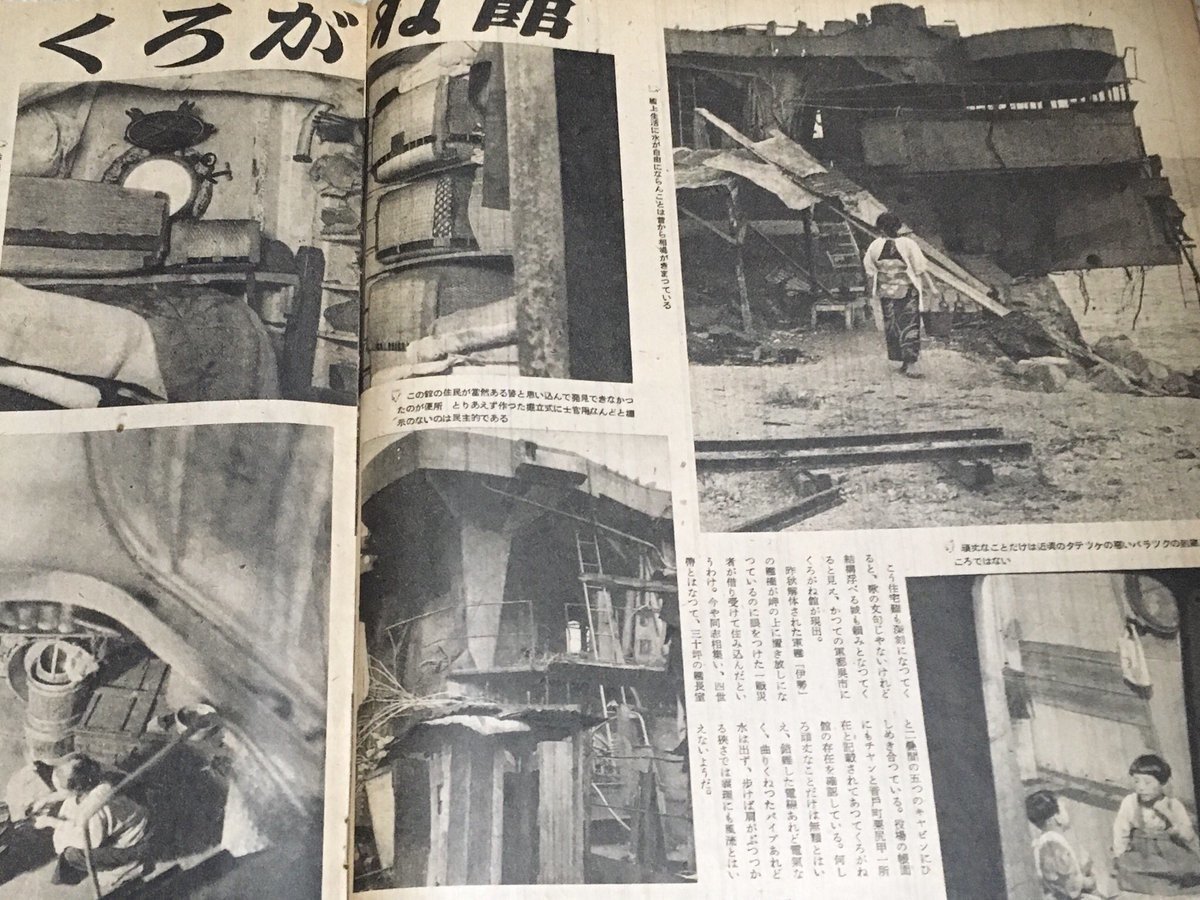

政府は迫り来る冬を乗り越えるべく応急越冬住宅の大量建設を計画しますが、目標30万戸を掲げつつも、春になっても10万5千戸しか建ちませんでした。それゆえの転用住宅。住宅に転用されたものといえば、たとえば学校や兵舎、さらには軍艦やバス、汽車、防空壕や土管などなど(文末に参考写真を掲げました)。

ただ生きるために必要な「最低の生活要求を充足するだけの、したがって最低の質」の最小限住宅が、雨後の竹の子のように焦土に建ち上がっていったのでした。

西山夘三の「バス住宅」採集

1964年の新潟地震後にも登場した転用住宅の代表事例「バス住宅」。西山は岐阜市営バス住宅や、大阪市城北バス住宅、毛馬バス住宅について現地調査を行い、たくさんのスケッチとともに住まい方を採集しています。

廃車となったバスを再利用していることもあり、雨漏りがヒドイなど劣悪な居住環境だったそう。それゆえ、車体の上に屋根や庇を増設したり、炊事場を増築したりと「生活改善」が徐々に施されていったといいます。

入居した当初は子供たちは「バスごっこ」をしてよろこんでいたそうだが、それも束の間のこと、せまいねぐら住宅の憂うつさはすぐヒシヒシとせまってきた。とくに雨の日は、せまい家から子供が外にでられないので可哀そうだというのが親たちの声である。

(西山夘三『日本のすまい・Ⅰ』)

そんなバス住宅を採集するのは、西山の悪趣味では決してなくて、「ねぐらずまい」という日本の住宅の最底辺を形成する住宅の改善を目論むべく、敗戦後の戦災者住宅の住い方を採集するのだという。そこには「典型的な諸相」が観察できるのだとして。

さて、ここからは根拠のない戯言というか、カングリー精神を活かした推測なのですが、西山は「ねぐらずまい」の姿に改善すべき問題点のみを見出していたのではなく、そこに、来たるべき住まいの共産主義化の萌芽も探っていたのでは中廊下、と思うのです。

大阪・城北バス住宅や毛馬バス住宅で採取した住宅(というかバス)配置図は(図3)、建ち並ぶバスたちのなかに便所や共同炊事場が設けられているのですが、この集住&火事共同化はコロニー感がほのかに漂いますし、そもそもそうした形態は、戦時に家事合理化・共同化がこれからの理想像として推奨されたことを彷彿させるのです。

そんな共産主義化の萌芽が、焦土にこそ華開く。西山夘三が師と慕った今和次郎も戦後すぐ、断絶した生活とそこからの可能性を記しています(『住生活』乾元社、1945)。

かかる生活習慣遮断に直面した際にこそ、既成習慣からはなれて、一歩一歩新生活へと突き進むこととなるのであろう。(中略)この際だれにもはっきりとした意志力が促されるべきである。それによって新しい生活習慣を築いて行く事、即ち言い慣わされている言葉でいえば、創意工夫の生活に入るということにならねばならないのである。

(今和次郎『住生活』)

バス団地での「新しい生活習慣」

新潟地震は地震保険制度誕生のキッカケになったとか、テレビのカラー放送開始以後はじめての大規模災害だったことから、被災状況がカラー映像で記録されたわが国初めての災害とか、県営アパートが液状化で倒壊とか、いくつかのエポックとなったことでも知られるそう。

そんな新潟地震後にあらわれた河渡物見山の「新潟交通応急住宅」。新潟交通に勤務する社員さんたちの仮設住宅でした。戦争終結から19年の歳月を経ても、やっぱりバスが応急住宅として転用されている事実を確認できます。普段はバスを走らせ、退社後はバスで寝るという不思議な生活を余儀なくされました(図4)。

バスの大きさは、およそ13帖ぐらいだが運転席などの出ばったところをのぞいたり、物置場所、台所などを考えると、座敷としてつかえるのは、正味5帖半ぐらいしかない。しかし、人間はよくしたもので、どんなところでも工夫して、少しでも住みよくする。

(「バス団地」暮しの手帖、1964冬)

運転席はプロパン置き場、網棚は小物置き場&洋服かけ、座席はハズして板を渡し座敷に変えたものの、その余波で天井が低いと嘆いています。

そんな『暮しの手帖』の記事を読みながら、ある一文に目が釘付けに。そこにはこう書かれていました。「一つだけありがたいのは、窓や戸の建てつけがいいことだろう」と。

そうだ。この頃、一般的だった木造住宅の外部建具は、まだ木製がほとんど。アルミサッシュの普及率は10%強だったといいます(松村秀一『「住宅ができる世界」のしくみ』彰国社、1998)。そんな時代にスチール製の窓や戸がついていた「バス住宅」は、「ねぐらずまい」にしてはハイスペックだったと言えなくもありません。

さらに言えば、近代の建築家や建築技術者が夢に見た「自動車のように工場生産された工業化住宅」というロマンが、新潟地震という天災を契機に、皮肉にも自動車そのものであるバスを住まいにすることによって実現されたわけで。

アサヒグラフも被災から9か月後をレポートしています(「ハンドルのある”家”:新潟市の仮設バス住宅」アサヒグラフ、1965.3.19)。

余談ですが、新潟地震が発生した6月16日は、アメリカでフォード・モーターが設立された日でもあります。フォードが構築した大量生産方式は、「T型」と呼ばれる大衆車を実現。安価な自動車の登場は、社会への普及を後押ししました。工業化住宅の歴史は、住宅の「T型フォード」を実現しようとしたあゆみでもあります。

さて、積水ハウス産業(現・積水ハウス)がスチールサッシを住宅に用いた画期的プレハブ住宅「セキスイハウスA型」を世に問うたのが1960年。自動車のように工場生産する高度工業化住宅「セキスイハイムM1」が第1回東京国際グッドリビングショーでお披露目されたのが1970年です。

2つの画期的プレハブ住宅の間に束の間あらわれたのが「新潟交通応急住宅」なのでした。「新潟交通応急住宅」は、工業化住宅の理想が災害によって加速化され実現した皮肉を指し示しているだけでなく、人が住む=生きるということの意味、そして工業化住宅が、「工業化」の事情でもって人間の生活を規定する作用をも見せつけているということ。それゆえ、「バス住宅」は工業化住宅が人間におよぼす「力」と可能性をあぶりだしているのかもしれません。

(おわり)

注

★1 戦災復興外誌編集委員会『戦災復興外誌』都市計画協会、1985年

図版出典

図1・4 暮しの手帖、1964年冬、暮しの手帖社、1964.12

図2・3 西山夘三『日本のすまい・Ⅰ』、勁草書房、1975

図5 アサヒグラフ、1965年3月19日号

参考資料

戦後の汽車住宅に関する参考図書。

最後に登場した「住宅」たち。

バス住宅、アサヒグラフ1961.11.3

汽車住宅、アサヒグラフ1952.12.3

洞窟住宅、毎日グラフ1953.7.29

軍艦「伊勢」住宅、アサヒグラフ1947.11.19

兵舎住宅、アサヒグラフ1945.12.5

動く家、毎日グラフ1950.10.10

自力建築、アサヒグラフ1949.6.15

土管住宅、アサヒグラフ1957.2.10

いいなと思ったら応援しよう!