G3 2023クイーンS:中間考察

皆さんこんにちは、バークレーでございます。

先週の中京記念は何とも情けない結果となってしまいました…。参考にしてくださった方に本当に申し訳ない気持ちです。軸馬選定もかみ合っていない予想になってしまったこともありますので、今回中間考察部分は無料で公開させていただくことにしました。少しでも多くの方にとって参考になれば嬉しいです。では早速クイーンSの中間考察を始めていきましょう!

G3 クイーンS:札幌芝1800m右回り

★予想基本方針★

【コース形状考察】

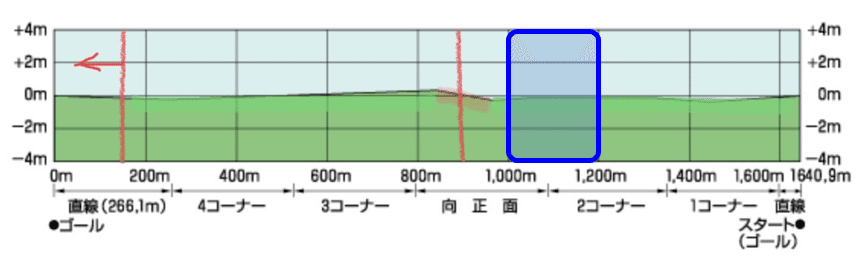

クイーンSが行われる芝1800mのコースがこちらとなります。スタートは正面直線の真ん中あたりからとなります。まず札幌競馬場の特徴をしっかりつかんでいきましょう。図でお分かりの通り、同じ北海道の函館競馬場と違い、コースが少し楕円形の形をしているのが最大の特徴と言えるでしょう。ここで大切なことは「コーナーが大きい≒直線が短い」ということです。もちろんコーナーが大きくても直線距離が長い競馬場もありますので、完全にイコールの関係にはならないのですが…。ちなみにコーナーの部分の距離については後述しますのでもう少しお待ちください。

さて、スタートから1角までの距離は180mと非常に短いものになっています。いくらコーナーのカーブが緩いとはいえ、スタートから1角までの距離が短いことは隊列が早く決まりやすいことを意味していますので、非常に大切な情報です。スタートから1ハロンもしないうちにコーナーを迎える、そしてそのコーナー部分が長いということが何を示唆するのか。それは「内枠が有利」ということでしょうか。今回の考察部分の重要なポイントはコーナーの距離です。次にその部分について述べていきたいと思います。

さて、私の考察では何度も述べていることなのですが、いわゆる「距離ロス」というのは主にコーナーの部分で生まれることが多いです。もちろん直線部分を内側へ斜めに走っていけば距離ロスは生まれてしまいます。しかし、おそらく騎手の皆様が最もロスとして嫌うのは「コーナー部分」なのではないでしょうか。

競馬場毎にコーナーの緩さやキツさは異なります。それをデータ化なさっている方はなかなかおりません。札幌競馬場のコーナーを回るのにどれだけ距離を要するのかを調べないことには、今回私の考察は始まりませんでした。ネットで様々検索し、おひとりコーナーで要する距離を記事になさっている方がいらっしゃいました。武田優駿(@XJaWxmBWvVHgQn1)さんでございます。Twitterも同じお名前でアカウントをお持ちですので、ぜひ皆様参考になさってください。今回このデータを使わせていただくにあたり、ご本人には快諾をいただきました。本当に感謝です。グラフをそのまま使用しているわけではありませんので、元のデータが気になる方はぜひ2020年4月の記事をごらんください。

こちらが武田優駿さんが調べたデータを基に換算した、競馬場コーナー部分おおよその距離を示したものです。ご覧いただければお分かりの通り、札幌競馬場はコーナー部分の合計距離が全競馬場で2番目に長くなっています。

コーナーでどれだけ距離ロスが生まれるのかを図で強調したものが上記のものです。このように外を回されることが馬によっては距離ロスとなり、脚を余計に使わされてしまうことを意味します。1角までの距離が短い、そしてコーナーが大きいことはレースにどんな影響を与えるのでしょうか。

➊外枠の馬が位置を強引にでも取りにくるので脚を使う

➋内枠先行できる馬にとっては脚を使わず距離ロスなく立ち回れる

➌コーナーが緩く直線が短いので「まくり」を決めようとする馬が多くなる

➍洋芝はパワーが必要

このようになるのでしょうか。➍はコーナーとは関係がありませんが、札幌競馬場を攻略する上で避けては通れません。➊➋あたりを考えると距離的に少し足りない馬でも馬券に絡んでくる可能性が出てくるような気がしますね。ソダシがかつて札幌記念で勝ち切ったのにも納得がいきます。まぁその時のソダシは大外枠でしたが…。ソダシはかなりテンが速い馬であるということと、札幌記念は2000mで開催されるレースなので1角までの距離が長い、しっかり1角までに番手に収まっておりました。話を戻します。コース形状から考えられるのは「内枠有利」という印象しかありません。実際はどうなのでしょうか。

こう見てみても、やはり1枠の成績は抜きんでていることが分かります。ちなみにクイーンSの過去データではありません。たかだか10数レース分の枠順を見ただけで傾向は分かりません。データを見るときはやはり大きなデータでなければならないものと、そうではなくて少しのデータであっても参考になるものとがあります。枠順データは前者です。したがって札幌競馬場芝1800m過去10年の全データを基に考えていきました。こう見ると、勝率&連対率&複勝率すべて1枠が最も良い数値を出していることが分かりますが、2枠ということになると複勝率は高くなる傾向があるのものの、突出した数字でもなさそうです。一方、大外8枠の勝率や連対率がちょっと良いというのは結構意外でした。おそらく積極策をとってすぐ前につけたか、まくりが決まったということなのでしょう。

【断面図考察】

断面図の考察に来る前にすでに2000字以上書いてしまいました…。というのも理由があります。断面図見れば分かりますよ。

青くしている部分は最初の1ハロンです。消し忘れてしまいましたwww さて、これでお分かりですね。札幌競馬場はほぼ高低差はありません。ずっと平坦だと思っていただいて大丈夫だと思います。したがって高低差によってペースに強弱がつけられることはないということになります。しかし、だから簡単であるとは決して言えません。高低差がないということは「騎手の作戦や心理がラップに強く影響を与える」からです。実際にラップの視覚化で見ていきましょう。

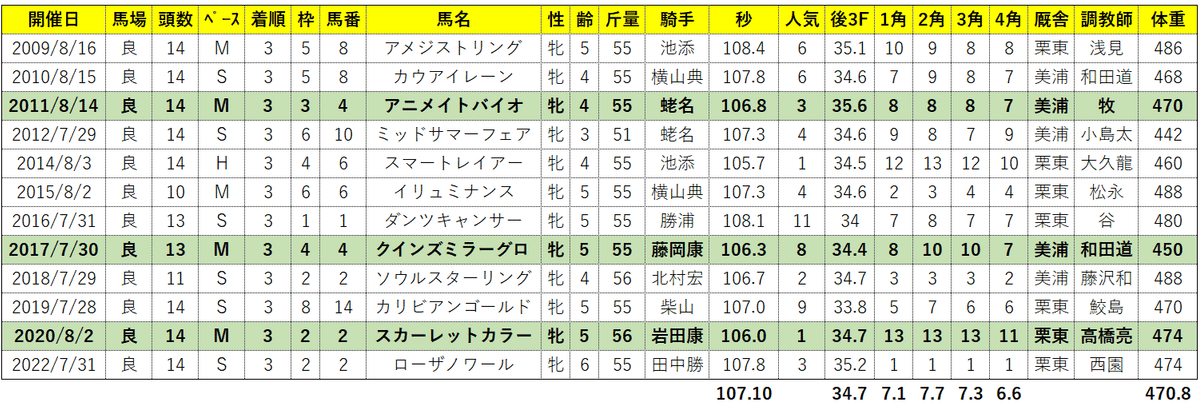

こちらが過去良馬場開催でのクイーンSラップでございます。

……はい、バラバラですねwww

これがクイーンSを難しくさせる最大の要因であると言っても過言ではありません。逃げ馬が作るペースというものに、高低差がないとい形状が自由度を加えることになり、結果的にこのようなつかみどころのないラップを作りだすわけです。本当にドキドキしますよね。ワクワクします。この複雑化、このラップ自由度の高さが競馬の醍醐味です。いつも以上に逃げ馬考察が力を発揮するでしょう。気合いがはいります。

【ペース&逃げ馬考察】

では続いてペースと逃げ馬の考察をしていきたいと思います。

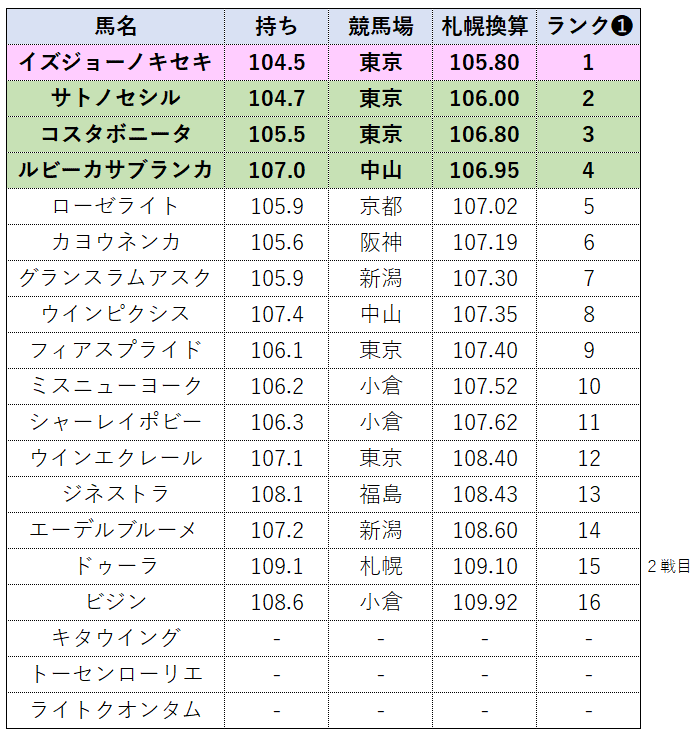

さて、今回も新しい試みをしています。直近3走の前3ハロンタイムと1800mという今回の距離にタイムを換算したものが右から2段目の数値です。ここまでは最近よくやっているデータですよね。今回はそれに斤量を違う形で調べてみました。直近3走で最も速いテンの速さを記録した時の斤量から考えて、今回課された斤量がどんなものなのか。それを示したのが一番右の段数値となります。Twitterでもつぶやきましたが今回はトーセンローリエが最も斤量的に恵まれているうちの1頭で、おそらく逃げ馬としては最も有力な馬であると言えるでしょう。とはいえ一方で大外枠などを引いた場合、短い距離でぶっちぎってハナに立つほどのテンの速さではありません。あくまでも上位3頭が横並びだった場合にトーセンローリエが前に出るのではないかと言えるくらいのデータだとご理解ください。直近5走で最も多くの回数逃げているのはウインピクシスです。この馬も内側の枠に入った時にはハナを主張する可能性があります。意外と今回はハナを主張する可能性がある馬が多くいて、そしてテンの速さはある程度似通ったものである。こう考えると直線が短い競馬場だからといって前目有利と単純に思ってしまうのは危険かもしれません。好位にいた方が良いとは思いますが、案外差しが効く可能性があります。

さて、逃げ馬がある程度特定できた段階でペースの予想にまいりましょう。

な、なんと…。なんと難解なレースなのでしょうか。前傾ラップと後傾ラップであった回数はほぼ一緒ということになりました。これは本当にい難しい…。この表を見る限りで分かることと言えば…前傾ラップになった時の方が全体の時計も出やすいということでしょうか。

前傾ラップの全体タイム

2009年…108.2秒

2011年…106.6秒

2014年…105.7秒

2017年…105.7秒

2018年…106.2秒

2020年…105.9秒

後傾ラップの全体タイム

2010年…107.6秒

2012年…107.2秒

2015年…107.1秒

2016年…107.7秒

2019年…107.0秒

2022年…107.8秒

2009年を除いて、前傾ラップだったすべての年が105~106秒台、後傾ラップの年はすべて107秒台の決着となっています。これは騎手の作戦が色濃く出るレースだとは言え、これは馬場も関係しているのではないかと思えてきます。ちなみに札幌競馬場は先週開幕したばかりです。同じ1800mのレースは3レースほど開催されていました。これらのレースのタイムを見てみましょう。

7/22(土)6R:3歳未勝利戦…107.7秒

7/22(土)9R:1勝北辰特別…107.4秒

7/23(日)5R:2歳新馬…111.1秒

新馬戦はさすがに参考外だと思いますが、22日に行われた2レースはいずれも107秒台、このクラスでこれくらいの数字が出ているということは、馬場的にはある程度時計が出る馬場なのでしょう。おそらく今回ハナを切るだろうトーセンローリエのテン、いわゆる前3ハロンの基礎タイムは35.5~35.9秒あたりです。そしてクイーンSの4ハロン平均は12秒程度だと考えると、普通であれば前半は47.5~47.9秒と考えるのが自然でしょう。ただ、先述の通り、これだけ同じようなテンの速さがある馬が登録馬にいるということ、そして今の札幌競馬場が比較的時計が出る馬場であることを考えると、前半は47秒前後になると考えられます。

【持ち&上がりタイム考察】

続いて馬の能力比較を行っていきたいと思います。まずは基準から見ていきます。

1800mという距離において札幌競馬場は2番目に時計がかかるということが分かりました。一方上がりは下から4番目、もっと上がりのタイムがかかる競馬場が複数あるようですね。直線が短いとは言えコーナーが緩やかだということが影響しているのでしょうか。では早速この表を基にして換算した持ちタイムの比較を行っていきましょう。

上位は府中牝馬S組が入ってきました。昨年の府中牝馬Sは非常に時計の出る馬場ではありましたので、一概に比較することはできませんが、それでもこの時計は優秀です。イズジョーノキセキに至っては洋芝の経験はありません。エピファネイア産駒なので対応はできると思いますが個体差もあるので注意は必要です。一方でサトノセシルは昨年このレースの2着馬ですから洋芝適性はあると判断してかまわないでしょう。7歳という馬齢が少し引っ掛かりますが…。過去10年では7歳馬は馬券にほぼ入っていないんですよね…。コスタボニータはマイル戦で結果を出したことがある馬です。そんなにテンの速さがあるタイプの馬ではありませんが、それでも枠順次第では十分可能性があるのではないかと思います。続いて上がりタイムを見ていきましょう。

こちらはジネストラとカヨウネンカが非常に優秀。ミスニューヨークとシャーレイポビーはちょっとデータが古すぎます。では総合評価を見ていきます。

結果としては、このような形となりました。サトノセシルは先ほど述べた通り7歳馬ですが、このデータを見る限りではちょっと消せないかと思います。イズジョーノキセキは1800mという舞台はベストと思います。ここは積極的に買いたいと思います。

★持ち&上がりタイム考察該当馬★

イズジョーノキセキ⑤・カヨウネンカ⑱

サトノセシル⑦・ルビーカサブランカ➁

今回この考察で該当したのはこの4頭となりました。カヨウネンカはめちゃくちゃ穴馬ですね!!まだ2勝クラスを勝ちあがったばかりの馬ですので何とも言えませんが、ここはポジティブに穴馬を発見できたと思っておきましょう。それにしても世の中には穴馬を見つける能力をお持ちの予想家さんたちが本当に多くいます。極ラク競馬さんとか穴複fumiさんとか本当に素晴らしいですよね。見習いたいところです。

【ラップ考察】

では考察部分の最終章、ラップ考察を行っていきたいと思います。先ほどもお見せしましたが、もう一度ラップを視覚化したものを見ていきましょう。

いつ見てもつかみどころがないラップです。ただ、可能な限り法則をつかんでいきましょう、まずは2ハロン目、ラップの分岐点はここからとなっています。これはある程度簡単です。この部分が速くなるのか遅くなるのかはハナの切り合いの激しさに寄ります。例えば2ハロン目で一番ラップが緩んだのは2022年のこと。この年にハナを切ったのはローザノワールで2枠2番という位置からスタートでした。次に緩んだのは2019年。この年も逃げたのは2枠2番のリリックドラマでした。要するに逃げ馬が内枠に来るような時にはラップは緩みやすくなるのだということでしょう。一方で最もラップが流れたのは2018年です。7番ティーエスクライが逃げたのですが、結果は最下位に沈んでいます。やはりここまでペースを速めると苦しいのでしょう。番手は4番ツヅミモンでした。番手に来るような馬が内側に入るとテンは少し速くなるのかもしれません。さて、その他のラップに関してはどのように見ていけば良いのでしょうか。今回私がヒントにしたのは「ラップ差」でした。昔は必ずラップ差もこの考察で紹介していたのですが、最近は紹介していませんでしたね。いつも出してはいたのですが。次の表をご覧ください。

最もラップ差が激しい部分に、騎手の作戦や心理が色濃く表れるのではないかと考えたわけです。グラフが上の方にくる、いわゆるラップ差が激しいということは仕掛ける部分に該当したことがあるという意味ではないでしょうか。一方で下側に来ている部分はある程度刻んだラップが同じようなものだったということを意味しています。今回山ができたのは3つ。一つは先ほどの2ハロン目でした。あと2つは「4ハロン目・8ハロン目」となりました。この2ハロンに特に注目して1ハロン毎の展開を考えていくことにいたしましょう。

~1ハロン毎の物語を紡ぐ①~

では早速1~2ハロン目から見ていきましょう。

スタートから1角に向けての箇所ということになります。ここではやはり隊列予想をしていくことにいたしましょう。

クイーンSはあくまでも枠順が大切ですから、今の段階ではある程度の位置関係だけ掴んでおきましょう。まず注目すべきはライトクオンタムがどれだけ通用するかでしょうか。シンザン記念で勝利をした後、桜花賞では馬群に揉まれる経験のなさから惨敗、優駿牝馬ではやはり距離の壁というのを感じました。その中で1800m重賞に参戦してきて、斤量も52㌔を恵まれています。それにしてもドゥーラとの斤量差が1㌔もあるのはなぜなのでしょうか?シンザン記念で勝利を挙げた重賞馬だから?でもドゥーラはG1の3着馬ですよ??この1㌔がもしかしたら勝敗を分ける要因になるかもしれませえんよね…。話を戻すとライトクオンタムにとって1800mという距離は初めてのものになります。一方でマイルで結果を出してはいるし、ディープインパクト産駒ですから距離的には持つのではないかと思います。後は馬込みに揉まれるという経験を2回してどれだけの上積みがあるのかというところでしょうか。そしてサトノセシルです。私は佐々木騎手の追い方は評価をしていて、私のオプチャでも追い方が外国人騎手みたいだと話題になっています。この位置からの競馬は仕方がないと思いますが、佐々木騎手の追う力がどれだけ発揮されるのか注目です。そしてイズジョーノキセキとルビーカサブランカです。同じような位置からの競馬になりそうです。イズジョーノキセキは府中牝馬を制したコンビで臨むわけですが、岩田康騎手はイン突きが上手ですから位置取りは楽しみです。そしてルビーカサブランカの鞍上はルメール騎手ですか。初めてのコンビとなります。北海道競馬はルメール騎手強いですし、ルメール騎手がルビーカサブランカを選んだとなると期待はできそうです。前走こちらもイン突きのような競馬で2着に入っています。今回も枠順次第では同じような展開を狙うのではないでしょうか。

~1ハロン毎の物語を紡ぐ②~

では次にポイントとして挙げるのは4ハロン目です。

ここがこのレースにおいて最もラップ差が激しい部分となります。この1ハロンで最もペースを緩めたのは2016年でリラヴァティという馬が逃げていました。この馬は前走マーメイドSで勝利を挙げている馬ですので、1800mよりはもう少し長い距離で適性を発揮していた馬となります。その馬はなぜこの部分でペースを緩めたのでしょうか。逆に最もペースが流れたのは2014年でオツウという馬が逃げています。こちらは1800mを主戦場としていましたが、重賞ではむしろマイルでの方が結果が出せた馬となっています。ここから読み取れることはやはり「最終直線に向かう時の隊列」をコントロールしたいという意図でしょうか。この部分を緩めるということはまさに「息を入れた」ということに他なりません。こんな前半で一気に息を入れたのはなぜか、それはロンスパをかけようとしたということに他なりません。長距離適性がある馬である故にここで息をいれ、早いタイミングで仕掛けることによって隊列を長い状態に保って直線を向きたい、そんな意図が読み取れませんでしょうか。一方長距離適性がないオツウという馬は、ここである程度隊列を長くした上で、その後直線前で息を入れる作戦なのではなかったでしょうか。と思いきや、オツウはそのまま流れたラップを刻んだまま直線に突っ込んでいるようですwww偉そうに語っておきながら間違えてて草ww ということで消耗戦に持ち込もうとしたのでしょう。クイーンSは開幕4日目です。まだまだ前が強いという見立てだったのでしょう。

さて、今回はどうなのか考えてみましょう。今回ハナに立つだろうと思われるトーセンローリエは間違いなく短距離適性の方が強い馬です。ロンスパは正直厳しいと思います。そして今回の鞍上は吉田隼騎手でテン乗りとなります。テン乗りは正直非常に難しく、騎乗する馬がどれだけ長く脚を使えるかが感覚的にしかわかっていません。追切には騎乗する可能性はあると思いますが、それでも実戦とは正直違います。ここで吉田隼騎手がトーセンローリエが使える脚を正確に把握し、ベストな騎乗をしてきたとしならばそれはもう脱帽レベルです。そうなればここで吉田隼騎手はどういう判断をするのでしょう。それが先ほど私が話した「向こう正面ではある程度隊列を縦長にして、その後緩める」という手法だと思うのです。2014年を除いてこのハロンが流れたのは2011年・2017年・2020年の3年です。この3年には実は共通点があります。

それは1200→1400mの部分で緩めているということです。実はこの3年分しか1200→1400mで12秒台のラップを刻んでいないのです。やべーーーー!!面白い!!!!!と興奮しすぎてはだめですねwww 冷静に冷静に。さて、ではこの3年のようなラップを刻んだとするとどういう馬が馬券に絡むのでしょうか。

ある程度どういう馬が好走するかは見えてきました。「中段」「まくり」「後方」という3つの特徴が見えてきます。これを先ほどの隊列に落とし込んでいくと…??

はー!何ともまぁ能力比較で残った馬が多く該当していますね。これらが展開的に向く馬と言えるのではないでしょうか。

【ラップ考察該当馬】

イズジョーノキセキ⑤・キタウイング⑮

コスタボニータ⑥・ジネストラ④

ドゥーラ①・フィアスプライド⑩

ルビーカサブランカ➁

今回の考察部分は以上となります。いかがでしたでしょうか。実はラップの中でポイントになっている箇所がもう一つありますが、それは最終見解に残しておこうと思っています。今回は我ながら面白い記事が書けました。というか面白い考察ができました。本当に競馬は面白いですね。こういうワクワク感を少しでも皆さんに共感してもらえたらなと思います。ではここからはバークレー指数上位馬の紹介です。

【バークレー指数上位馬】

上がり優秀馬

1位 カヨウネンカ(2.0)

2位 以下の2頭が該当(1.3)

フィアスプライド・ミスニューヨーク

上がり最優秀馬はカヨウネンカとなりました。

前走かもめ島特別からの参戦は過去にもありまた。しかしここまで適性が高い馬も珍しいです。過去24戦して上がり3ハロン3位以内に入らなかったのはたったの2回だけ。後方からの競馬にはなりますが、ここまでの上がりを記録していると脅威に映ります。さらにゴールドシップ産駒というのもプラス要素です。やはり重いというか力のいる馬場に関してはステゴ系やその流れのゴールドシップ産駒は軽視できません。とんでもない穴を黛騎手があけるなんてこともあるかもしれません。さすがに頭までは考えられないのですが、持ちタイムと上がりタイム考察の該当馬でもありますので、紐の候補としては考える価値があります。

2位には2頭該当しました。

1頭目はフィアスプライドです。

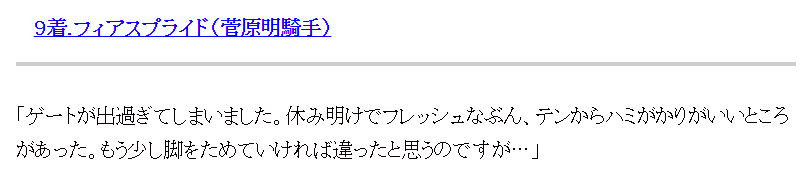

こちらも安定して上がりが使えるタイプの馬ではあります。前走エプソムCでは前かなりこの馬にしては速い流れで進んだこともあり、上がりは35.4秒とそこまでではありましたが、今回は前々走のターコイズSより少しだけ速いくらいで進んだとすれば、面白い存在ではあります。隊列予想としても展開が向きそうですし狙い目の1頭なのかもしれません。鞍上は菅原明騎手です。しっかり騎乗するタイプの騎手ですので好印象ではあります。事実菅原明騎手はレース後のコメントで次のように述べています。

まさに敗因をしっかりとらえているコメントではないでしょうか。こういうコメントは本当に好感が持てます。単純な印象の問題だけではなく、我々が予想をするにあたっても的確な反省だと思えるということが大きいです。正直…期待の1頭です。

もう1頭はミスニューヨークです。

この馬は私にとっては非常に相性の悪い1頭です。ちょっといつ走るのかが分かりません…。ただ基本は中山巧者なのかなと…。そしてこの馬も6歳になってちょっと能力的に厳しくなってきた印象を受けます。しかし、私にとってはこの馬は鬼門のような馬ですので、私が買わないと判断するならば皆さんは買った方が良いかもしれませんwww それくらい相性の悪い馬です。鞍上はMデム騎手です。後ろからで単純に外から追う競馬になると思いますので展開的に向かないわけではありません。Mデム騎手の騎乗の仕方を考えても合わなくないと思います。もしかしたらはまる1頭なのかもしれません。

コース適性優秀馬

1位 以下の2頭が該当(1.5)

エーデルブルーメ・ルビーカサブランカ

3位 ジネストラ(1.3)

1位には2頭が該当しました。

まずはエーデルブルーメから紹介していきます。

そもそも出られるのでしょうか…14頭しか出られない中で19頭がエントリーしているわけですから…。ぜひ出ていただきたい…。出たら私は間違いなく買います。まぁでも厳しいのでしょうね…。出られない可能性がある以上、コメントはこれくらいにしておきます。

もう1頭はルビーカサブランカです。

前走函館記念の2着はまさに復活といって良いでしょう。ローシャムパークとの馬連は本当においしかったです。適性的には非常に高く、洋芝適性もあります。時計がかかる馬場の方が良いかとは思いますが許容範囲内でしょう。ただ、唯一気になるのは「ローテ」でしょうか。今回叩き3走目という形になりますが、この馬は過去そのようなローテで勝負したことが一度もありません。それだけ陣営が調子が良いと判断している可能性もありますが、それも本当に出るかどうかで分かるでしょう。鞍上をルメール騎手にしたということも気になります。ルビーカサブランカに初騎乗ということも実は意外ではありましたが、なんか匂うのです…。もちろんプラスの意味でです。

距離適性優秀馬

1位 エーデルブルーメ(0.9)

2位 サトノセシル(0.8)

3位 以下の2頭が該当(0.7)

イズジョーノキセキ・カヨウネンカ

距離適性はこれまたエーデルブルーメとなりました。

先ほど述べたのでここでは割愛しますが、何とか出走できないものか…。

2位はサトノセシルです。

昨年2着の馬が今年も参戦です。Frankel産駒ということでクイーンSでは2年連続で馬券に絡んでいます。今年も3月中山牝馬Sで3着と結果を出していますので侮れない1頭だと思います。先述の通り7歳馬のクイーンSは成績的には厳しいものがあるのですが、そんなのは実はたいしたデータではありません。そもそも過去10年で1頭しか出走していないという少ないデータですからね。先入観を持ってしまうといけない気がします。そう考えるのであれば、買うべきです。

3位には2頭該当しました。

1頭目はイズジョーノキセキです。

府中牝馬Sでの勝ち馬となります。もともと2000m以上でここ数レース出走していること自体が理解できなかった馬です。ベストは1800m、そして岩田康騎手でしょう。今回陣営としてはなんとしても内枠を引きたいと思っているのではないでしょうか。私もそう思います。間違いなく1800mの方が成績は良い。願わくば人気にならないでほしい…。

2頭目はカヨウネンカですのでここではコメントを割愛します。

総合指数上位馬(途中経過)

1位 ドゥーラ(10.923)

2位 エーデルブルーメ(10.212)

3位 ジネストラ(10.077)

4位 ルビーカサブランカ(10.064)

5位 サトノセシル(9.946)

総合指数トップはドゥーラでした。

オークス3着馬がここで出てきましたね。レースを分析する前であれば、馬体的にもどちらかと言えば左回りで広い競馬場、要するに中京とか東京の方が向いている馬だと思っていましたので、今回は軽視しようと思ったのですが、51㌔という斤量、そしてそれによっていつもよりももう1列前で競馬ができそうであるということを考えるとどうしても消すことが私にはできません。しかも札幌2歳Sの覇者であるわけですよね…。頭まではないと思っているのですが今回は逆らわない方が良い可能性があると思っています。

続いて3位のジネストラを紹介します。

こちらもマイル系ですね。本当に今回は枠順が大切です。札幌でも好走歴がありますし、その時も良い上がりを使っています。ただ前走福島牝馬Sを見る限りでは道中の位置取りが非常に大切だと感じます。なぜ前走はあんなに後ろからの競馬になってしまったのか…。そういうところが三浦騎手の課題なのだと思います。本当にこの馬はスタート次第、ただ、今回に限って言えば中段くらいにつけた方がむしろよいのかもしれません。しかし今回に限って前で競馬を選択するような気がしているのは私だけでしょうかwww

★持ち&上がりタイム考察該当馬★

イズジョーノキセキ⑤・カヨウネンカ⑱

サトノセシル⑦・ルビーカサブランカ➁

コスタボニータ⑥・ドゥーラ①

フィアスプライド⑩

今回私が選んだ中間考察該当馬はこの7頭といたします。結構幅広い人気の馬が該当しましたね。この中間考察の精度は間違いないです。ここからの取捨選択が大事。それが私は下手ですwwwでもしっかり本番までに選んで見せます。

以上で今回の中間考察内容は終わりです。

今回久々に完全に腑に落ちた考察が書けました。こういう時は結果がきっと出ます。毎週毎週新しい条件、新しい出走馬で予想をし続けていますが、それが必ず自分の糧になっていると思っています。そしてそれを信じて価値を見出してくれているフォロワーの方がいます。それはなんて幸せなことなのだろうかということを最近実感している自分がいます。もっともっと考察力をつけて、こういう競馬の楽しみ方を世に広めたい。そのモチベーションをもって今後も考察を書き続けます。今週は私の地元に競馬仲間が遊びにきてくれます。私の夢は田舎で競馬バーを作って、地元のおっちゃんたちと競馬についてワイワイやることなので、その一歩なのかなwww 今回も長文を最後までよんでくださりありがとうございました。記事を読んでくださったすべての方に幸あれ♪

いいなと思ったら応援しよう!