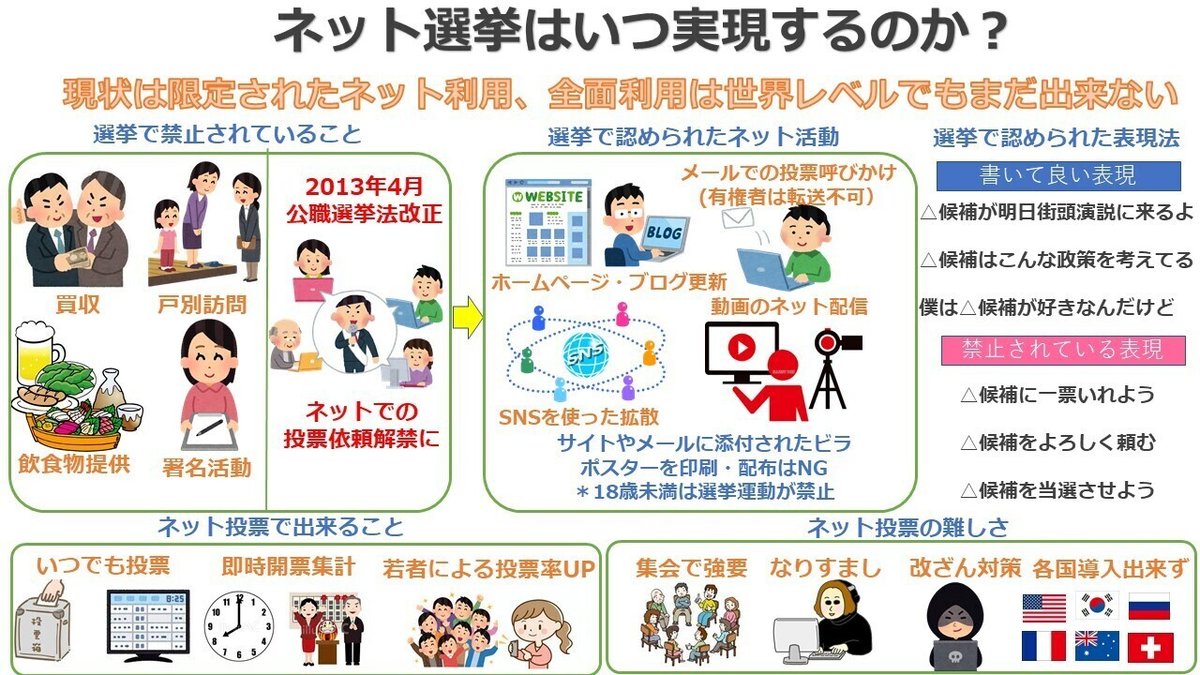

ネット選挙はいつ実現するのか?

衆議院選挙が終わりましたね。

最近びっくりするのは20時投票締め切りで、同時刻から始まる選挙速報番組ですぐ、当確や大まかな情勢まで分析されていたことです。

ちょっと前なら、22時ごろから当選者が速報で伝えられる感じだったのに凄いスピードアップでびっくりしました。

又、選挙前には芸能人やインフルエンサーが選挙に行こうと呼びかけていて、少し雰囲気も変わってきたのかなぁ?と感じています。

変わりつつある選挙といえば、時代の流れでネットを利用した投票があると思います。

選挙活動は2013年から一定の条件下でネットの活動が始まりました。

そこで今日はそんな選挙について

*選挙で禁止されていること

*選挙で認められたネット活動

*選挙で認められた表現法

*ネット投票で出来ること

*ネット投票の難しさ

で選挙をみていきながら、しかし

現状は限定されたネット利用、全面利用は世界レベルでもまだ出来ない

という現状と課題もみていきたいと思います。

*選挙で禁止されていること

公正な選挙を行うために色々なことが禁止されています。

それは有権者を取り込むことにつながる

1.買収

2.戸別訪問

3.飲食物提供

4.署名活動

などです。

ネットに関しては

2013年4月公職選挙法改正において、

ネットでの投票依頼解禁

になっています。

今回の選挙はコロナの影響も考慮して、大きな集会などは難しいこともあって、ネットでSNSなど多くの人に届きやすい戦略が重視されたと思います。

*選挙で認められたネット活動

そうは言っても何でもネットで有権者にアプローチして良いと言う訳ではありません。

現状認められていることをまとめてみました。

1.ホームページ・ブログ更新

2.メールでの投票呼びかけ(有権者は転送不可)

3.SNSを使った拡散

4.動画のネット配信

但し

サイトやメールに添付されたビラ・ポスターを印刷・配布はNG

選挙権のない

*18歳未満は選挙運動が禁止

です。

*選挙で認められた表現法

そして、選挙では言い回しも規定が厳しくて、誘導や強要を連想させる言い方も禁じられています。

書いて良い表現

△候補が明日街頭演説に来るよ

△候補はこんな政策を考えてる

僕は△候補が好きなんだけど

禁止されている表現

△候補に一票いれよう

△候補をよろしく頼む

△候補を当選させよう

個人的な意見ですが、これって必要なことなのかなぁ?と疑問に思います。

確かに表現で「忖度をさせること」にもなりかねない事もあるかと思います。

でも認められている表現でも表情や言葉の言い方でも忖度を意識させることは出来ると思います。

有権者が有権者であり自分が選べる立場であると意識改革する方が、単に言葉遣いを制限するより意味があると感じます。

*ネット投票で出来ること

そんな中でずっと利用が考えられているネット投票の実現について考えて見たいと思います。

ネット投票が出来る様になるとそのメリットは

1.いつでも投票が出来るようになる

2.即時開票集計が出来るので締め切りの20時に当確が決定する

3.現状20代は30%代の若者による投票率をUP

です。

出来ることや、最近のネットの進化を考えると今すぐではなくても早い段階で出来るような期待もあります。

デジタルの持つ汎用性が常に可能性を照らしている気がします。

*ネット投票の難しさ

一方でインターネット投票は懸念も多いのです。

リスクとして考えられるのが

1.集会などで集まった時端末で投票をその場で強要されて投票せざるを得なくなること

2.ハッカーによるなりすましをどれだけ防げるか?

3.選挙のデータが改ざんされていないと証明すること、1票1票の個別の物的証拠がないので、再度チェックということが出来ない

なので、アメリカ、フランス、韓国、オーストラリア、ロシア、スイス、など各国は国政には導入出来ていません

唯一導入出来ているのはエストニアだけなんです。

ただ、このエストニアはネット投票に変えて大きく投票率も伸びていて国民の声が選挙に反映されやすくなったと言えそうです。

思ったよりハードルが高そうでびっくりしました。

現状は限定されたネット利用、全面利用は世界レベルでもまだ出来ない

但し、テクノロジーの進化はAIを使って飛躍的に伸びています。

但し利便性と同時に人々がそれを安心と感じて使うことには時間がかかると思います。

この安心という信頼が大切な選挙で、投票だけでなく政治家が信頼にこたえるつもりで働いてもらわないといけないですね。

選挙はゴールではなく、スタートなのですから

フィリピンの情報サイトを立ち上げました。

幅広く情報発信しています。ご覧くださいませ