サウナから「テレビ」を追い出して失ったもの

「こんな弱いチーム、誰が応援するんだよ…」

これはぼくがサウナに通うようになる、何年も前の話だ。

2011年、ぼくは休みの日も会社に通っていた。朝起きてから夜中になるまで、来る日も来る日も仕事に追われていた。あまりにも仕事に全てを捧げていたので、息抜きらしい息抜きがなかった。そして、これといった趣味はない。若さからだろうか、当時はその事実をコンプレックスに感じていた…

「そうだ、気晴らしにナイターでも観に行くかな」

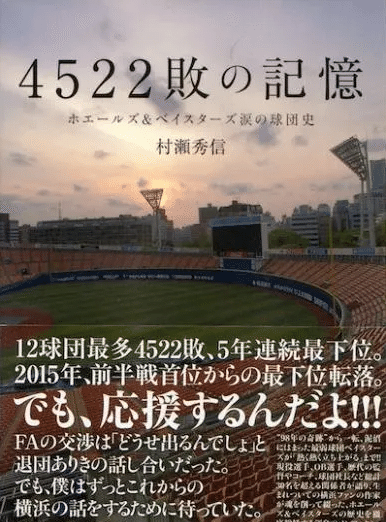

中学・高校まで野球をやっていたぼくは、仕事の帰り道に野球のニュースを追うのが唯一の息抜きになっていることを自覚する。そして当日になって、土日の夕方でもチケットを入手しやすいのが、あの横浜スタジアムだった。

だが当時、プロの試合と思えないほどの場末感がスタジアムを覆っていた。スタンドにいたのはおじさんと、応援歌を完璧に歌い上げるガチファンのみ。女性はほぼおらず、ビールの売り子が男社会の間を居心地悪そうに歩く。そして写真では伝わらないヤジの波が、今も脳裏に焼き付いている。

「こんな弱いチーム、誰が応援なんてするんだよ…」

隣にいた見知らぬ学生が、吐き出すようにつぶやいた台詞が強く印象に残っている。ユニフォームを着ていなかったので、おそらくぼくと同じような息抜き目的か、何かを間違えて球場に足を運んでしまったのだろう。それほどまでに、『横浜ベイスターズ』というチームはとにかく勝てなかった。

それはブームになる前、おじさんたちが中心で、お世辞にも風紀がよかったとは言えず、テレビがあったサウナ室の雰囲気に、とてもよく似ていた。

「推し活」という言葉がなかった頃の推し活

ぼくはそれでも、余暇があれば、横浜スタジアムに足が向かうようになった。そしてチーム名が変わっても、数年たっても、『横浜DeNAベイスターズ』はとにかく負け続けた。最下位に甘んじるのが当たり前で、たまに5位になるという、息抜きの発散目的に適していないような日々を繰り返した。

仕事の息抜き目的ならば、なぜより強いチームのファンにならないのか、勝つ可能性が高く、優勝が毎年約束されているチームではなぜだめなのか?しかし当時のぼくは、そういう発想にさえならなかった。コスパが約束されており、刹那的に発散できるような快楽は、当時の自分には合わなかった。

むしろ、自分が日々向き合う現実の逃げ場として、あまり人を誘わずに、1人で球場を訪れることが多かった。2015年から2017年は、精神的に苦しむことが多く、社会から消えてなくなりたかった。会社に行くことも難しかった。だけど球場には行こうって気持ちになれたから、なんとか足を運んだ。

なぜ、横浜DeNAベイスターズだったのか。推す対象が万年最下位だったからこそ、そのチームが少しでも勝てば、自分自身も現実から這い上がれそうな気がしたから。自分が這い上がるその過程を、そのままチームに重ねていた。これはぼくの、推し活という言葉がなかった頃の推し活のようだった。

サウナの施設においては、おひとりさまで施設に通い、ただプライベートの範囲で、好きな施設やスタッフを内省的に思う需要が強くある。いわゆる推し活だが、中には人生の現実そのものをサウナに投影する人もいるかもしれない。ぼくはその時、横浜スタジアムでのあの日々のことを思い出すのだ。

だが2017年末、あのベイスターズに転機が訪れた。チームがプレーオフを勝ち上がり、日本シリーズ進出が決定。負けて負けて負け続けたあの日々を抜け、ついに晴れ舞台を迎えたのだ。あの時の高揚感は今でも忘れられない。

そしてぼくはこの日を境に、球場へ足を運ぶことをやめた。またいつの日か再会できることを信じて、自分の人生を自発的に生きようと決断した。

「マーケティング」がチームとまちを変えた

そしてもうひとつ、ぼくの中で忘れることのできない記憶がある。

2017年にチームの日本シリーズ進出が決定したとき、横浜スタジアムはこれまで見たことのないような場所に見違えた。7年前に場末感が漂っていたあの雰囲気は払しょくされ、おじさんやコアなファンたちと女性、子供たちが皆で一緒になり、見知らぬ者同士で手を叩き合い、抱き合ったりしていた。

横浜DeNAベイスターズ元代表の書籍にその舞台裏がまとまっている。プロ野球はお金を支払った対価が不透明なビジネスで、試合で負ける可能性が高く、屋外で雨風にも打たれ、ユーザー側が泣きを見ることも多い、わざわざお金を払ってまでリピートをする価値を見出しにくいのは想像に難くない。

さらにプロ野球は、サウナでよくみる熱波師のように、消費者側が提供側に回ることが極めて難しい業態でもある。ユーザーが自分ゴト化しづらく、野球のルールも複雑で、基本精神はサウナのように男受けしやすいコンテンツであり、女性や若い人達から共感を得ることがとても難しいように思える。

しかしマイナスイメージのあるコンテンツが、街中の老若男女が集うコンテンツに生まれ変わるすごさ。書籍にも手の内が記されているが、マーケティングによってコンテンツとビジネスを両立させる手法の数々に、マーケターだったぼくは感銘を受けた。マーケティングはチームとまちと変えたのだ。

黎明期からサウナが育っていったように、あのガラガラだった横浜スタジアムが、マーケティングの力によってチームとまちを変えていった軌跡は、今のぼくの支えになっている。つまり、ぼくのマーケターとしての経験は、いちファンとして追い続けることを通じて培われたと言っても差し支えない。

サウナから「テレビ」を追い出して失ったもの

サウナもブームを経て、ニッチな趣味からライフスタイルの一つとして知られるようになった。おじさんや推し活の人々だけではなく、若い人達や女性などもサウナ好きを公言できる時代がきた。しかし日本シリーズで手を叩き合った体験のように皆が交わることは、サウナの世界では想像ができない。

サウナと野球の決定的な差は、ここにあるようにぼくは感じた。

先に挙げた人々を同じ箱の中で無理やり、それぞれの需要を混ぜる必然性はない。普段は、スマホ片手に野球を楽しむ人もいれば、野球をつまみにしておしゃべりがメインという人もいるだろう。しかしその人達を定義づけして分断できるほど、人間の需要というのは、そう単純なものではないだろう。

新しいサウナを日本につくるときに、サウナの中にテレビを置くかどうかという議論がある。テレビを撤去すると年配の方からクレームがあることが考えられるし、テレビを置くと瞑想に集中できないと若い方から煙たがられることもある。ここで需要を考えるときに、置く側は選択を迫られるのだ。

なぜ日本ではサウナにテレビが置かれてきたのか?その要因のひとつにサウナが「お茶の間の代替機能」を果たしてきたのではないかという仮説がある。自宅とは異なるお茶の間を人々がサウナに求めていたから。その象徴として、サウナ室にテレビを置くことが合理的であったのではないだろうか。

サウナでは会話をしたりしなかったりも以前まで存在したが、お互い会話をしなくても、同じコンテンツを観て喜怒哀楽と汗を共有するという点では「お茶の間」として機能していた。そして昨今の横浜スタジアムでも、性格の違う人々同士で会話はなくとも、コンテンツと喜怒哀楽を共有している。

テレビを撤去するのはすなわち、「お茶の間」を撤去するのと似た意味合いなのではないか。ぼくらは、そこまで果たして意識が巡っているだろうか?

念のため記述するが「茶室」ではなく「お茶の間」である。辞書には「住居の中で、家族が食事やだんらんなどをする部屋」と書かれているが、テレビがあるサウナ室にこの表現が適切であると気付いたのは、テレビのあるサウナ室で、見知らぬ者同士で試合を観ていた経験を思い出したからだった。

この令和の時代に「お茶の間」が成り立つ奇跡

それがさく裂していたのが、2024年11月3日という日だった。

横浜DeNAベイスターズ、26年ぶりの日本一。

あれから7年、球場に通うことをやめたぼくは

自分の生き方を見出し、横浜スタジアムを再び訪れた。

7年前に日本シリーズ進出を決めたとき、おじさんも、推し活勢も、女性も、若い人達も、みんながもみくちゃになった。昨日見た光景はその時と変わらないどころか、横浜の街にこれほど人がいたのかと感じるほどに、街と社会の常識がひっくり返る、巨大な「お茶の間」空間がそこにはあった。

人々の生き方は多様になり、コンテンツは世の中にありふれている。ふだん横浜のまちを歩くと、同じコンテンツと気持ちを人々に共有してもらうことがどれだけ困難になっているかがわかる。

けれども横浜DeNAベイスターズは、コンテンツとビジネスを両立させ、人とまちと、社会をも、マーケティングの力で変えて見せた。ぼくはそれを見て現実投影を終え、マーケティングの力と自分の道を信じることにした。

ぼくは2017年から今日まで、サウナのさらなる可能性を信じている。野球よりサウナはメジャーではないという見方もあるだろう。だけど球場に通うのをやめたあの日からサウナに出会い突き詰めた結果、老若男女で分断しすぎず、新しい「お茶の間」としてサウナが機能し進化ができる確信がある。

マーケティングの力で、自分が信じた道を変革させていくこと。

そのように生きることが、弱くても応援した在りし日への報いになる。