大腿四頭筋(Quadriceps Femoris)

今回はよく聞く筋肉の代表、大腿四頭筋について。

四頭筋という名前の通り、大腿直筋、内側広筋、外側広筋、中間広筋という4つの付着部を持つ大腿四頭筋。

全てが4倍になってしまい、記事も少し長くなってしまいましたが、きっと新たな発見もあると思いますのでぜひ最後までお付き合いください。

それではさっそくいきましょう!

大腿四頭筋の起始停止

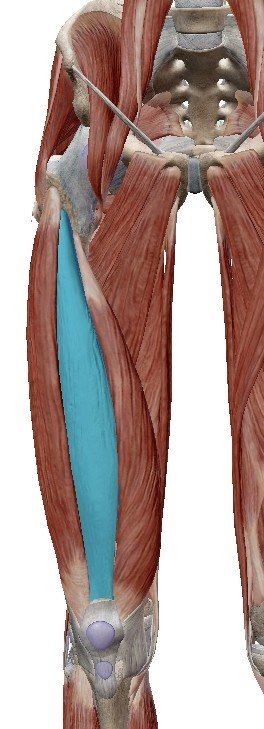

(Visible bodyから引用)

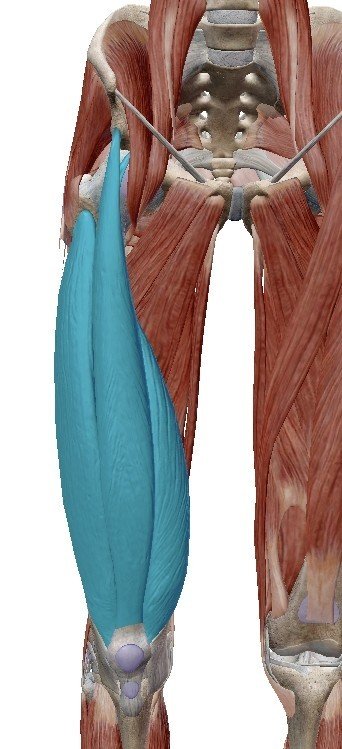

大腿直筋

起始:下前腸骨棘、寛骨臼上縁

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面

支配神経:大腿神経L2~4

作用:股関節の屈曲、膝関節の伸展

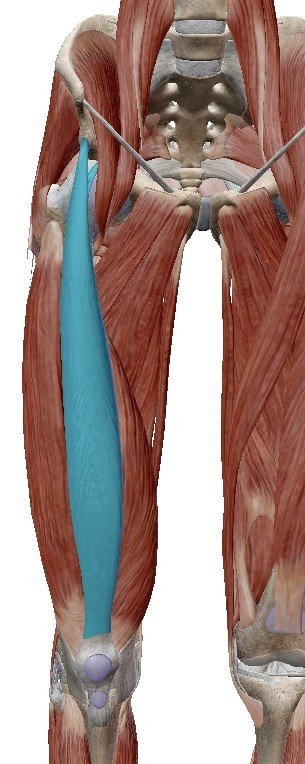

外側広筋

起始:大腿骨大転子、大腿骨外側面

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面

支配神経:大腿神経L3~4

作用:膝関節の伸展

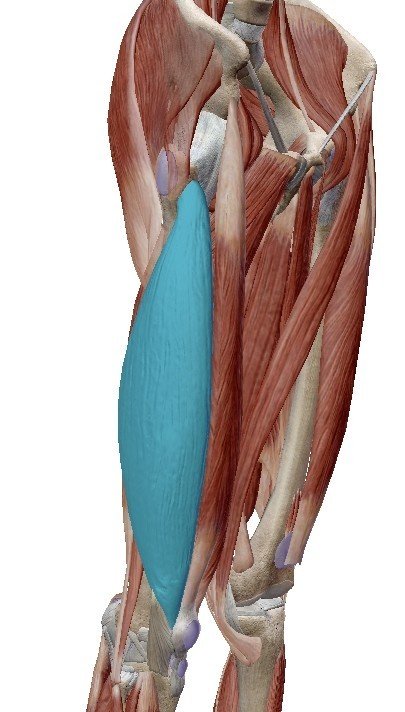

内側広筋

起始:大腿骨内側面

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面

支配神経:大腿神経L2~3

作用:膝関節の伸展

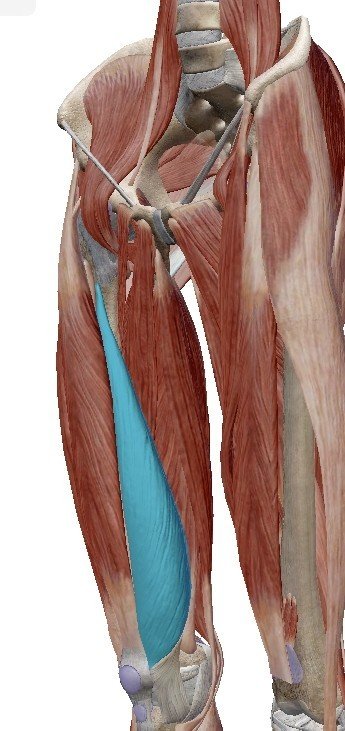

中間広筋

起始:大腿骨前面・外側面

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面

支配神経:大腿神経L2~4

作用:膝関節の伸展

(基礎運動学第6版)

大腿直筋

起始:下前腸骨棘、寛骨臼上縁

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面

支配神経:大腿神経L2~4

作用:股関節の屈曲、膝関節の伸展

外側広筋

起始:大腿骨大転子基部、大腿骨粗線外側唇、殿筋粗面

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面

支配神経:大腿神経L3~4

作用:膝関節の伸展

内側広筋

起始:大腿骨粗線内側唇

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面

支配神経:大腿神経L2~3

作用:膝関節の伸展

中間広筋

起始:大腿骨前面・両側面

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面

支配神経:大腿神経L2~4

作用:膝関節の伸展

(分担解剖学1総説・骨学・靱帯学・筋学)

大腿直筋

起始:下前腸骨棘、寛骨臼上縁、腸骨の溝

停止:四頭筋腱となり膝蓋骨上縁

支配神経:大腿神経L2~4

作用:股関節の屈曲、膝関節の伸展、股関節の外旋・外転

外側広筋

起始:転子間稜、大転子の前内側縁、大腿骨粗線外側唇、殿筋粗面、筋間中隔の外側部

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面

支配神経:大腿神経L2~4

作用:膝関節の伸展

内側広筋

起始:VML(長頭)は転子間線の遠位1/2、粗線内側唇、内側顆上線の近位2/3、内側筋間中隔、VMO(斜頭)は大内転筋腱に起始

停止:四頭筋腱となり膝蓋腱を介して脛骨粗面、VMOは膝蓋骨内側縁に直接付着

支配神経:大腿神経L2~4

作用:膝関節の伸展、膝蓋骨の安定化

中間広筋

起始:大腿骨骨幹部上方2/3の前面と外側面、膝関節筋は大腿骨骨幹部の前面下部

停止:四頭筋腱の深層は膝蓋骨外側縁と脛骨外側顆、膝関節筋は膝蓋上嚢に付着

支配神経:大腿神経L2~4

作用:膝関節の伸展

(オーチスのキネシオロジー第2版)

ほとんど同じ記載ですが、オーチスのキネシオロジーは特に内側広筋を長頭と斜頭に分けて少し細かく記載されています。

また、中間広筋で膝関節筋についても言及しているので、膝蓋上嚢との関係性についても整理しておきましょう。

筋機能

大腿四頭筋全体としては膝関節の伸展に働きます。

(Visible bodyから引用)

大腿直筋は、二関節筋でもあるため股関節の屈曲にも作用します。

特に下肢伸展挙上(SLR)での大きな活動が報告されています。

股関節屈曲運動では、可動域の中間域と最終域での活動が報告されています。

さらに股関節を外旋、または外転させることによって活動が増大したとの報告もあります。

大腿直筋の外転モーメントアームは非常に長いこともバイオメカニクス的分析によって報告されています。

大腿直筋を抑制しながら他の大腿四頭筋を活動させたいような場合は、股関節の肢位に注意する必要がありそうです。

例えば、長座位のように股関節を屈曲させることで大腿直筋は短縮させることができますし、外転外旋しないようにすることで過剰な大腿直筋の活動を抑えられるかもしれません。

また、大腿四頭筋をストレッチするときも同様の考え方が重要となります。

うつ伏せで膝を曲げる、いわゆるエリーテストでは大腿直筋の短縮を評価しつつストレッチになっています。

セルフでストレッチを行うときには、股関節外転や腰が反るといった代償に注意して行いましょう。

逆に股関節を屈曲位で膝を曲げると、大腿直筋以外の四頭筋が伸張されていることになります。

スポーツでは、サッカーなどの後方へ大きく蹴り上げる動作を行う選手にとっては大腿直筋の柔軟性は重要です。

(Visible bodyから引用)

外側広筋は大腿四頭筋の中でも最大の筋であり、生理学的断面積としては膝伸展筋力の40%を占めるケースも報告されています。

他の報告では、伸展モーメント全体の20~25%を占めるとも言われている。

外側広筋は腸脛靭帯(大腿筋膜張筋)や外側ハムストリングスとの癒着が起こりやすく、大腿外側の硬さの一因となっていることも臨床上少なくありません。

これらの癒着は股関節伸展や外転の出力を抑制したり、腸脛靭帯炎や膝外側部痛の原因となっていることもあるので、膝周囲の痛みがある場合には一度チェックしてみてください。

(Visible bodyから引用)

内側広筋は長頭(VML)と斜頭(VMO)に分けて考えることが一般的になっています。

これには内側広筋による膝蓋骨の安定化作用が関わっています。

以前、内側広筋は股関節屈曲15°から伸展域で活動が高まるという考えがありましたが、最近では否定されています。

つまり内側広筋も他の大腿四頭筋と同様、膝関節の全角度にわたって伸展作用を有しています。

ただ、Qアングル(大腿骨と脛骨の角度)や大腿骨の形の影響で、大腿四頭筋の収縮によって膝蓋骨は外方へ引かれやすくなっています。

その膝蓋骨の外側偏位を機能的に防止しているのが、VMOになります。

VMOは大腿四頭筋腱を介さずに直接膝蓋骨に付着し、その走行も内外側方向に向いていて、膝蓋骨の外方偏位に拮抗するために効率的な構造となっています。

内側広筋の単独での収縮や、トレーニングが臨床ではよく行われていますが、文献的なエビデンスはありません。

前述したとおり、内側広筋が膝関節の角度や収縮速度によって活動が変わらないことが報告されており、そもそも単独で収縮できているのかが疑問視されています。

一方で膝関節痛については、大腿四頭筋全体の筋力強化による改善が報告されており、内側広筋だけというよりも大腿四頭筋全体としてのトレーニングが重要というのが現在の科学の結論のようです。

ただ、臨床的には明らかに内側広筋の収縮の遅延や萎縮を経験することは多く、これらの知見を頭に入れた上で目の前で起こっている患者さんの事実を考えていくことが大切ですね。

(Visible bodyから引用)

中間広筋は大腿直筋の深層にあり、膝伸展作用を持ちます。

中間広筋の深層部は、膝関節筋と連結しています。

そしてその膝関節筋が膝蓋上嚢と連結して膝伸展時の膝蓋大腿関節におけるインピンジメントを防止しています。

膝関節の伸展時に膝蓋骨上方周囲で痛みがある場合には、中間広筋や膝関節筋の機能不全も疑いましょう。

中間広筋は大腿四頭筋の深層にあることから、大腿直筋や外側広筋との癒着も多いので、チェックしてみてください。

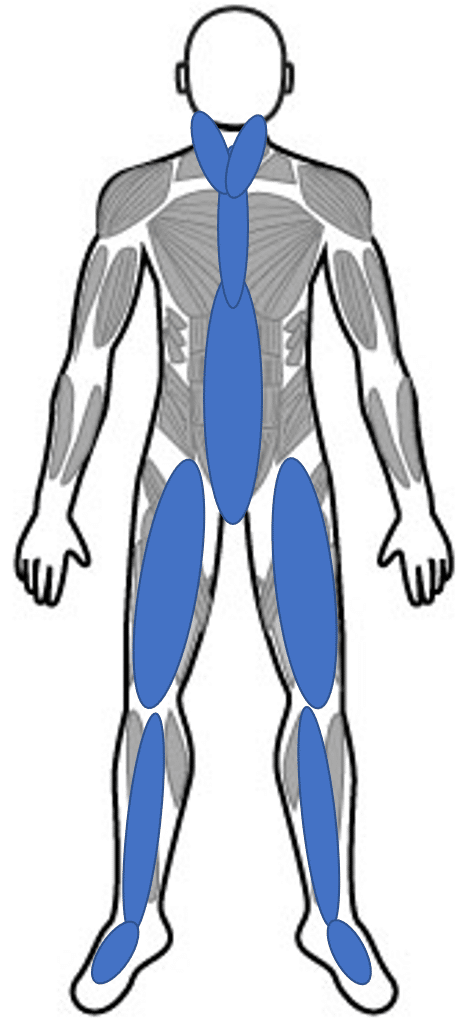

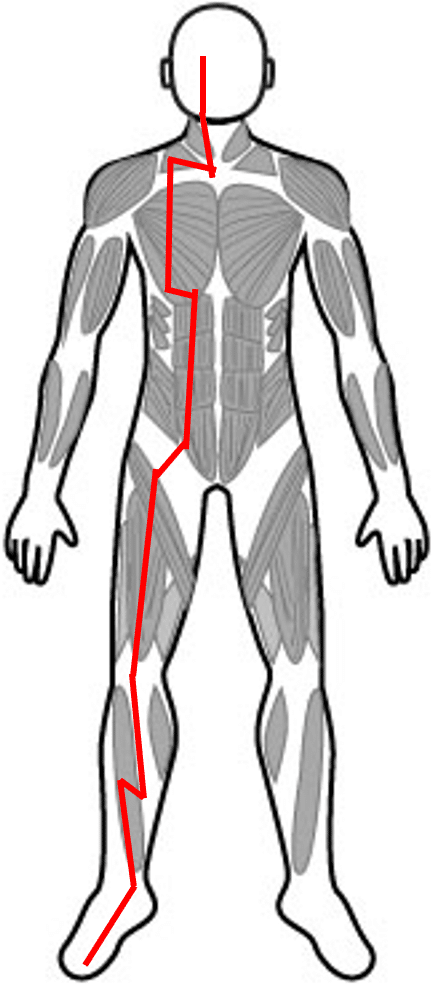

筋膜連結

筋膜としてはスーパーフェイシャル・フロント・ライン(SFL)に含まれます。

前脛骨筋⇒大腿四頭筋⇒腹直筋⇒胸骨筋⇒胸鎖乳突筋

というつながりがあります。

以前に腹直筋でも説明しているので、そちらもご参照ください。

大腿四頭筋が原因でSFLが硬くなるパターンとしては、

・後方重心姿勢(スウェイバック姿勢など)で常に緊張している

・膝優位の運動様式

などがあり、いずれも運動や姿勢の再学習が必要となります。

大腿四頭筋以外の理由では、

・体幹深層筋群の弱化による腹直筋の過緊張

・ヘッドフォワードによる胸鎖乳突筋の過緊張

・前方重心姿勢による前脛骨筋の短縮

などが考えられます。

もちろん他にも原因は無数に考えられますが、SFLは非常に短縮や緊張が高くなりやすい筋膜ラインです。

患者さんを見たときに姿勢や歩行様式を注意深く見るだけも推測できることが多い筋膜ラインですので、これまであまり意識していなかった方はぜひやってみてください。

経絡

SFLは経絡では胃経と関連が深いと言われています。

こちらも腹直筋で解説済みです。

一般的にわかりやすいところで言えば、胃が痛くなると全身の緊張があがり、当然ですが大腿四頭筋にも力が入ってしまいます。

胃の解剖的な理解からも腹直筋を介して大腿四頭筋の緊張が上がりやすく、実感としてもお腹が痛ければリラックスして立つことができないのはイメージしやすいかと思います。

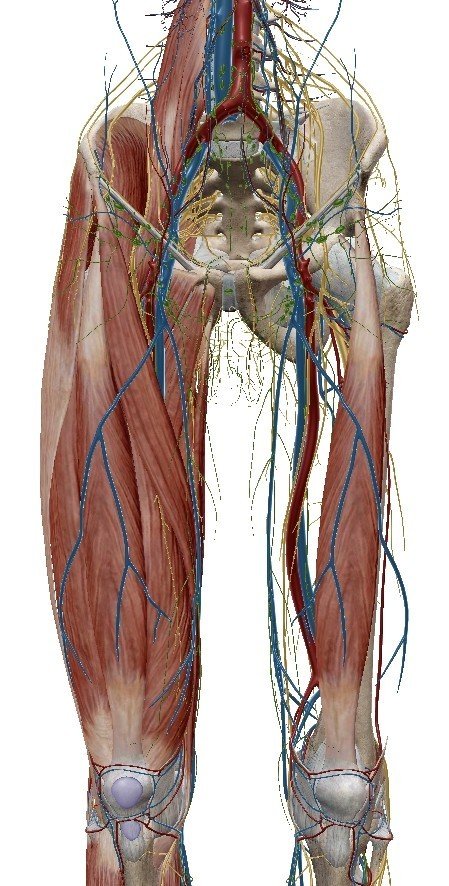

大腿四頭筋の周辺組織

(Visible bodyから引用)

大腿四頭筋の周辺組織として、多くの股関節に関連する筋群があります。

外側では大腿筋膜張筋や外側ハムストリングス、内側には薄筋や縫工筋、内転筋群、前方には腸腰筋も走行しています。

筋群はそれぞれが癒着しやすく、機能不全となりやすいので可能な範囲で触り分けられるように練習しましょう。

筋肉以外では、血管や神経が鼠径部から走行しています。

鼠径靭帯や関節包、靱帯なども多く存在しているので、特に鼠径部周辺を徒手療法などでリリースする際には気をつけましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

大腿四頭筋は4つの筋群の総称となってしまうため、文章も多くなってしまいました。。

しかし、大腿四頭筋を1つとして捉えるか4つの別の筋肉として捉えるかによって臨床での考察の深さが変わってきます。

長い文章に最後までお付き合いいただきありがとうございました!

それではまた来週!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

各種SNSでも情報発信しています。

ご興味あれば覗いてみてくださいね!

トレーナー仲間で日々の気付きをブログにしています。

ご興味あれば覗いてみてください。

《心のストレッチ》ブログ

心と身体のつながりを日々検証し、共有するオンラインサロン、

《心のストレッチ》心身相関Labもぜひご覧ください。