26. 令和7年度 北清水学童の新3年生待機 続々・・・

来年4月になったら、

こども達は、どこで生活したらいいのでしょうか?

まだ10歳にならないこども達。

「放課後は、放置しとけばいい」。

これが高槻市の世論なのか?

令和6年度の6月に、北清水小学校の保護者懇談会では、

「いま、約30人ほど学童に在室している2年生は、来年度の放課後どうしたらいいのか?

臨時室を開室してくれないのか?」

という要望が出されました。

何故なら、低学年が優先的に学童へ入れる高槻市では、臨時定員60人いっぱい、いっぱいの学区では、3年生は、ほぼ学童に入れないからです。

(因みに、国では、「定員は40名でなければならない」とされていますが、高槻市は条例で「60名までOK」と定めています。

※こんな条例は、大阪府下では高槻市だけ。)

北清水小学校では、令和6年の4月、3年生で学童に入れたのは、4人だけでした。

そして、今年の1月、来年度の学童申込みをした新3年生の元に「待機児童になる」という結果が続々と通知されています。

夏休み前の6月に、保護者たちは「市に動いてくれるように要望を出していたのに・・・」。

(※因みに、お隣の茨木市は、毎年、申込み者の人数によって、クラス数が変わり、教室が足りない際に、学校側へ教室を貸してほしい、とお願いしたときに、過去において学校側から断られることはなかったそうです。

その背景には、「こども家庭庁」と「文部科学省」が連盟で出されている「学校の施設を最大限利用して学童を運営するように」という通知を元に、市が学校側へ理解を求め、協力してもらえるように働きかけている、茨木市の努力があります。)

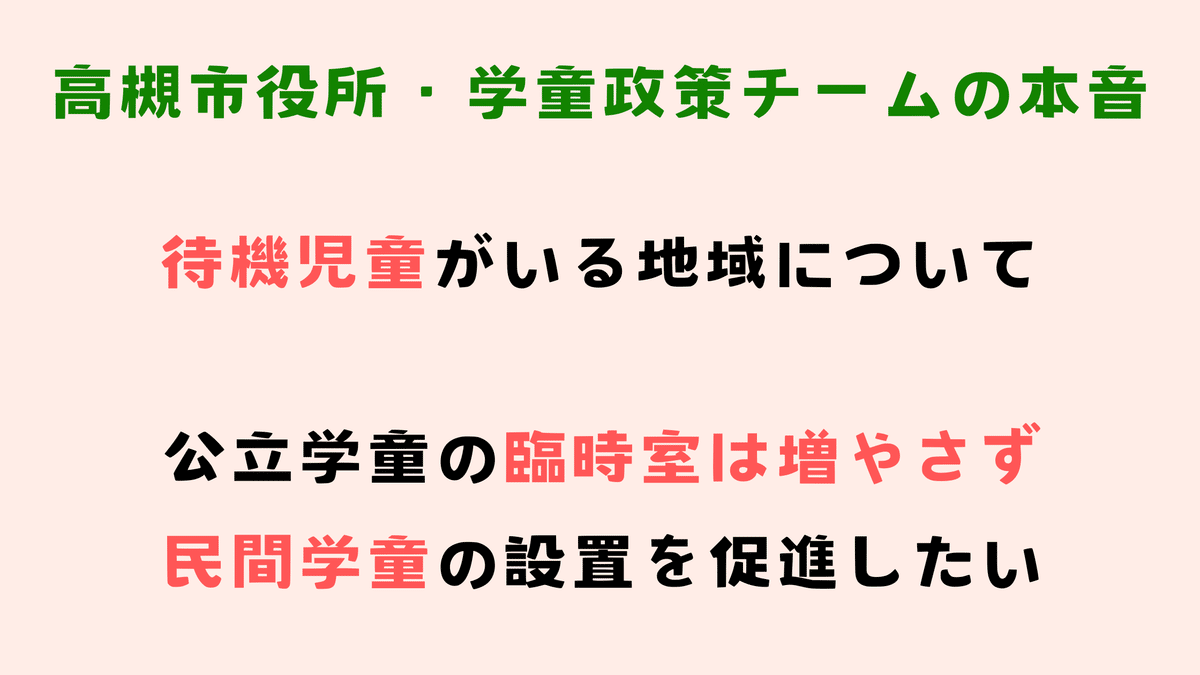

一方で、高槻市は、こうした問題に対して「民間学童の設置促進に取り組んでいきます」という一辺倒な答弁の繰り返し。

さらに、高槻市役所が言うには、この北清水小学校の地区では、自治会が民間学童の誘致に反対しているとのこと。

地域住民が「こどもの居場所を作られては、困る」というから、子どもは生きる場所がないの?

学童とは、「子どもが生きるための 生活の場」。つまり、インフラです。

(※これは、日本の法律で、そう定義されています。)

生きていくために必要な、水、ガス、電気、安全な住居を奪われたら、あなたはどう感じますか?

学童を必要とする子どもと、その保護者にとって、「3ヵ月後に通える学童がない」というのは、水、ガス、電気、住居などが断たれる、つまり被災するのと同じような現実なのです。

来年度の学童、北清水小学校の学童を申し込んでいて、待機になった方、また、「どうせ落ちる」と思って申込みすら諦めてしまった方がいらっしゃいましたら、北清水の学童か筆者へご連絡くださいね。

市に対して臨時室を要望するために動いているお母さんたちと繋がれるようにさせていただきます。

筆者への連絡は、このページ最下部にある「クリエイターへのお問い合わせ」ボタンから、どうぞ。

※画面の一番下の下の方に、小さい文字で「noteプレミアム」「note pro」などと書いてありますが、その1番右から3番目に「クリエイターへのお問い合わせ」という項目があります。

そちらをクリックしてくださいね。