聴けば残るもの #01(宝鐘マリン×yunomi「unison」)

「unison / 宝鐘マリン」

(作詞・作曲:yunomi)

1.Aメロ:母音「a」のアクセント

全体的に韻踏みまくりなのだが(韻についてはこちらで丁寧に解説されている)、とりわけ母音「a」が強調されている。この楽曲のヴォーカルである宝鐘マリンの声質・発声的に「a」が心地よく聴こえるので、変則的なリズムと合わさって凄まじい中毒性(この言葉は半ばキャッチフレーズ化している)が生まれている。

一例として冒頭の歌詞を引いてみる。

硬(かた)すぎたのかな、ビンが

あるいは船首だけ柔(やわ)いか

延命した赤(あか)ワインは延々、波の上

加えて、次の箇所では母音「a」の音階がすべて同一(G#)である。

それが団結(だんけつ)できない要因か

あんた含め船員は5人だ

候補はこれで全員か

3人不要、でいいか?

(中略)

というわけでサイレンス、きみ次第(しだい)

誰(だれ)にしたって気にしない

最後(さいご)の航海(こうかい)だから行き先は選び放題(ほうだい)

さあ舵を貸せ、交代(こうたい)だ

宝鐘マリンも「a」の音階にあてていく感覚でヴォーカルをとっている。伴奏(トラック)に依存することなく、むしろトラックと相補的に絡み合うようなパーカッシヴなヴォーカルによって、音楽が少し前のめりになって進んでいく。

※サビの後半「きみが今日選んで(塞いで)くれないと」以降も同様の構成をとっている。

※ちなみに、上の引用箇所では、「それが〜」からの前半部と「というわけで〜」からの後半部で歌い方を大きく変えている。「それが〜」では「a」に手応えがあり、歯切れのよい素直なアクセントを感じるが、「というわけで〜」ではふにゃふにゃとした柔らかい余韻の残る「a」を聴かせている。個人的に、後半部で特にヴォーカルの声質が活かされている印象を受ける。

2.トラック:ヴォーカルとの相補的な絡み合い

1番Aメロ終わり「交代だ…」のエコー部分の低音パーカッションがどんどん深みを帯びて、「プリーズ、ミスターサイレンス〜」から海鳴りのような響きに変わり、あっという間に消えていく。そして、その減衰に対照するような形でパーカッションの勢いが増して、

あぁ どうして

あぁ どうして

選べるのが君しかいないんだ?

という問いかけと共にサビに入る。イヤホンで聴いていると、ここで毎回鳥肌が立つ。

s.h.i.氏が書く通り、トラックは「それ単体でも成立する極上のミニマル・テクノ」だ。だが、上の箇所などはヴォーカルと強く呼応するような形で展開している。音数を制限しコード感を削ぎ落としたミニマルな(タネも仕掛もなさそうな)トラックが、実際のところヴォーカルと相補的に反応するように「予め仕組まれている」。

3.サビ:「主旋律」の不在、全体性としてのメロディ

サビ冒頭のメロディ(「お願い、choose me」「お願い、修理」)は印象深く、耳に残る。しかしその残り方は、単一のメロディが色濃く繰り返し刻まれる一般的なポップスのサビとは大きく違う。4つの音がバラバラに動いたその痕跡として、いわば「残像」のようなものとして残るように構成されている。4つの音が響き合うその全体性が、サビのメロディとして聴き取られている。

サビの4音ハモリは、宝鐘マリンと同じホロライブメンバーの天音かなたが1音ずつ聞き取り(「作業の合間に」!)、自ら歌唱したものを録って公開している。

これを聴くと、「主旋律」として成立している単独のパートはそもそも存在せず、4音が重なり流れたところに「主旋律」とは呼びづらい漠然としたまとまり(全体性)がうっすらと残されていく、このサビの構成がよく分かる。

また、ポップスやロックなどにおいてコーラスを重ねる場合、コーラスの音量はメインヴォーカルの音量よりも下げて、主旋律を聴こえやすくすることが多い。コーラスを背景とし、主旋律を前面に持ってきて強調する。ポップな聴きやすさを演出する上での一つの基本的な工夫である。しかし、この曲においてはそのような音量バランスの調整はほとんどされておらず、4パートがすべてメインヴォーカルであるかのように歌われている。

主旋律を彩り浮かび上がらせるハーモニーではなく、その全体が一つのメロディとして残ってゆく(後から立ち上がる)ようなハーモニー。

※かなた耳コピの最高音パートの最終音(「choose me」の「me」)、彼女は「D#」で音をとっているが、本当は「B」だと思われる。もちろん、たとえそうだとしても主旋律の不在という事情と、サビのメロディが曖昧な「残像」として聴取される構造にはなんの影響もない。

※本人の歌枠での歌唱を聴くと(下動画の53:30〜)、最高音パートが歌われている。そうすると当然ながら、この最高音パートが一応の「主旋律」として聴き取られることになる。ただ、一度4つのヴォーカルが交差するオリジナルを完成形として聴いてしまうと、一つのパートが「主旋律」として選ばれ、単体で流れ込んでくることの方に違和感を覚えてしまって仕方がない。

4.深海〜ラスサビの展開:サウンドの加湿と除湿

長くなってしまったが、ここまで来たら「深海に沈んだ」あとの展開についても書いちゃう。

深海の演出のさなか、

濡れて気付いた震える体

あふれてきちゃった、船底からだ

穴が空いたんだ、座礁して

ああ、どうして直せるのが

きみしかいないんだ?

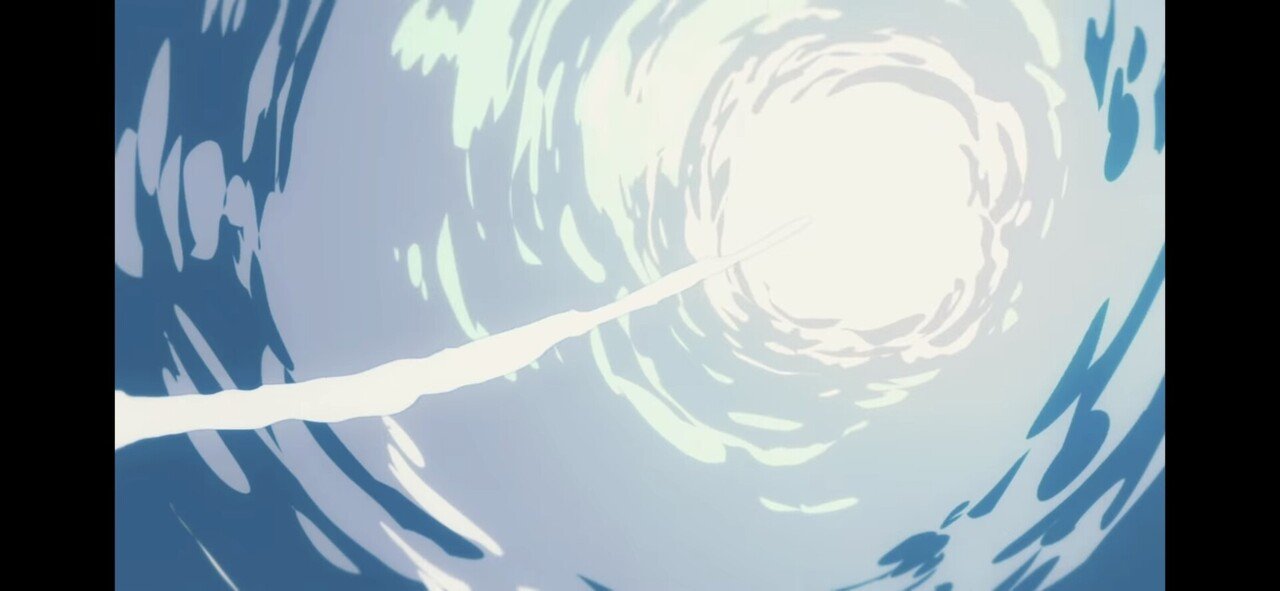

怖いくらい直球的な「良いフレーズ」を挟んで、ラスサビに突入する。音楽は、海の底から地上へ浮上していくような、ポジティヴな動きを見せる。

その展開をヴォーカルエフェクトが支える。サビ前でかかったリバーブは、サビ入直後のハモリで一旦外される(ドライに振り切る)。一度地上を垣間見てしまったような感じ。

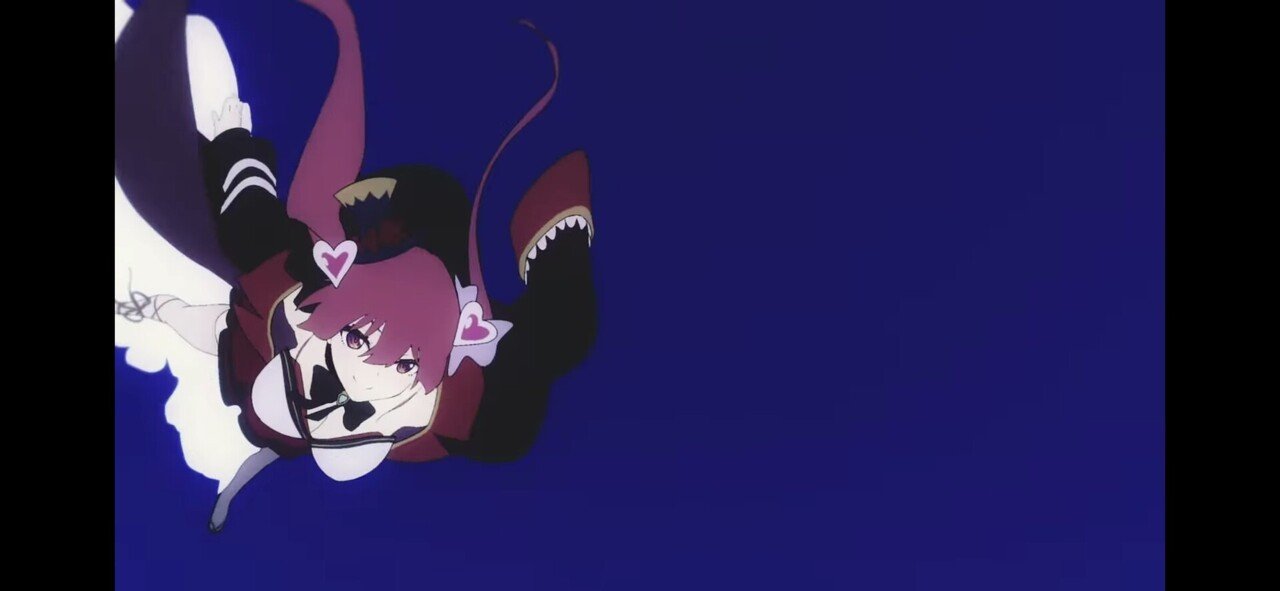

「きみが今日塞いでくれないと」以降で再び薄くリバーブがかかってウェットな推進力が生まれるが(MVのように海面に向かってぐいーっと泳いでいく感じ)、

サビ終わり「行けないよ、絶対に」でまた一気にリバーブがリセットされて乾燥する。今度は本当に、砂浜に打ち上げられるようにして。

深海に沈んでいった音楽がサビでぐーっと地上へ浮上してゆくポジティヴな動きを、加湿から除湿へ移るサウンドの動きがなぞっている。その音楽的展開はまた、MVのアニメーションとも合致する。

※ところで、長谷川白紙はこの展開というよりもサビのサウンドエフェクト自体に着目して次のように書いている。

前々から、ドライすぎてリバーブの値がマイナスに聴こえるサウンドがあると感じている コンテクストや他の音との相関関係で作られるものだし、個人的な感覚すぎて共有できる感じがしないけど…Unisonのサビとか…こゆかんじなんすけど…

— 長谷川白紙 (@hsgwhks) August 11, 2021

「ドライすぎてリバーブの値がマイナスに聴こえる」という表現じたいにはしっかりと共感できなくて、それは長谷川白紙の表現に問題があるというより僕の耳とライブラリの貧困に問題があると思うのだけど、サビのサウンドが「ドライ」だということは分かる。特に1番のサビは分かりやすい。

長谷川白紙のコメントに対して、作曲者のyunomiは次のように返している。

ヒントのひとつに音源が左右の耳へ届く数msの時間差にあるのではないかと思っています

— Yunomi🍵 (@iamyunomi) August 11, 2021

いいかい、全ての音は遅れてるんだ

— Yunomi🍵 (@iamyunomi) August 11, 2021

サウンドについてのこのあたりの感覚は、正直深すぎて今の僕には掘り当てきれていないけれど、とりあえず繰り返し参照すべきものとして彼らの発言をここに残しておこうと思う。

*

全体として、ヴォーカルの使い方が非常に面白い。

例えば、歌詞における「a」アクセントは、ヴォーカルをパーカッション的な要素として生かす装置である。yunomiは詞を音の内側にあるものとして捉えている。

詞は音で、作詞は作曲の内側にあると考えるようになった

— Yunomi🍵 (@iamyunomi) August 18, 2021

ことばが音をつくる、という側面。ことばが持つ音楽的な側面。ヴォーカルは一つの楽器であり、その楽器にとってはメロディ譜のみならず、歌詞も必要不可欠な楽譜である。

また、言い方を変えれば、ヴォーカルは一つの楽器に過ぎず、トラックや他の楽器・コーラスなどに対して、決して優位に立つわけではない。

この曲における「ヴォーカルとトラックの相補性」、サビの「主旋律の不在」は、一般的なポップスが暗黙のうちに前提している「メインヴォーカルの優位」を相対化する大事なファクターだ。

歌詞・サウンド・MVが同期しながら展開するところは物語的な面白さがある。歌詞やMVだけでは作り出せない「物語の推進力」のようなものを、ヴォーカルとトラックが音楽的に編み出している。

*

ここまで語り込む気はなかったのだが、書き始めたら止まらなくなってしまった。次回以降は1曲あたりの文量を大幅に減らして、数曲単位で書き残していきたい。「聴き込んでいる音楽」という語りづらい対象を、その「聴き込む」という経験の核の部分だけを掬い取るような形で書き捨てていく感じになると思う。