2021/10/2 ミタマニメシタテマツル【みたまに飯奉る】

会長のフリーチャットが消える瞬間のことを、また思い出している。

それまで爆速で流れていたスタンプが、10月1日を迎えた瞬間にメンバーシップ提供終了して、ただの四角(□)に変わって流れてゆく光景が、切なくて、すごく綺麗だった。

鈴木凹さんのアルバム「表面」を聴いている。

この音楽が世界に存在していて、僕の生活に流れているというだけで、ものすごくありがたいきもちになる。なんとか呼吸ができる、と言ったら大袈裟に聞こえるだろうか。

僕の褐色の生活とは無関係に、この音楽を聴いた僕の感覚や思考なんかとはまったく無関係に、作者の制作行為が存在している、ということが嬉しい。僕がこの曲に深く感じ入って色々と思いを巡らせているのに対して、作者はそれとはまったく関係なく、音楽を楽しんだり全然楽しまなかったり、実験したり快楽を求めたり巫山戯たりしている。それだけが救いだ。僕の想像や感覚や思考なんて「あ、全然ちがいますね〜(笑)」「そんなこと考えてませんでしたわ〜(笑)」と笑い飛ばして欲しい。

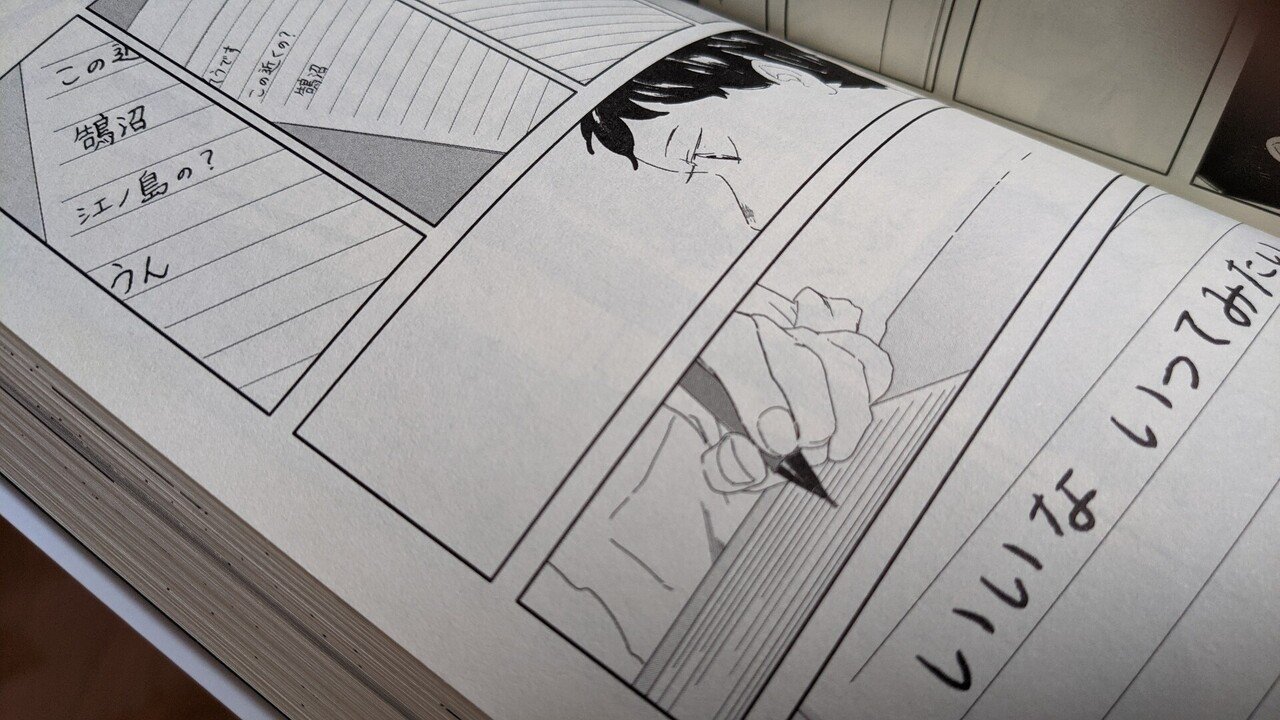

イトイ圭『花と頬』(白泉社)を読んだ。

好きだな、あたたかいな、と感じるシーンがたくさんあった。物語としても良いとは思うんだけど、いくつかのシーンが心にストンと落ちてゆくのを(柴田ヨクサル氏の帯文から借りれば)「純文学」的に味わうことができた。そういう意味で、物語がスーッと少しずつ動いてゆく後半よりも、まだ何も起こらない静かな湖面のような前半が特に好きだ。

「三千円かあ…いいハードカバーの本が一冊買えるな…」。

何かよく知らないもの、どうでも良いものにお金を使うときの基準点が自分のよく知っている趣味に侵されている感じ、とても良くわかる。でも、同時に、この感じは別の趣味の世界が自分に陥入してくる感覚でもある。ちょっとした異世界に触れたときに浮かび上がる感覚。

急に恥ずかしくなって、心のなかで紙をビリビリに破る。くしゃくしゃに丸めて窓の外に放り投げる。一度送信したメールを、心のなかで送信キャンセルしてたのを思い出す。中学生のとき。これはなんというか「青春だねぇ!」「瑞々しいねぇ!」という感じの記憶ではなくて、もっと暗い、もどかしくて、どうしようもない記憶。

田島列島的なセリフまわしの余白、物語を加速させようとしない冗長が作り出す静けさ、と思ったらぽつんと置かれる簡潔なことばの重力。

「一番遠くて一番近い」。「日陰を作りたい」。

世界を一度「純文学」として見る視線がある。びゅんびゅんと過ぎていく出来事の流れのなかで重要な「意味」を追うのではなく、物語の要旨を掴むのではなく、まったく意味のない木漏れ日みたいな「シーン」に立ち止まってゆらゆらするだけの視線。個人的に、僕はそれを「純文学」の読み方にしていて、「日常」の読み方にしている。していたい。