聴けば残るもの #05 ( #凸プレ archives 2022/5 )

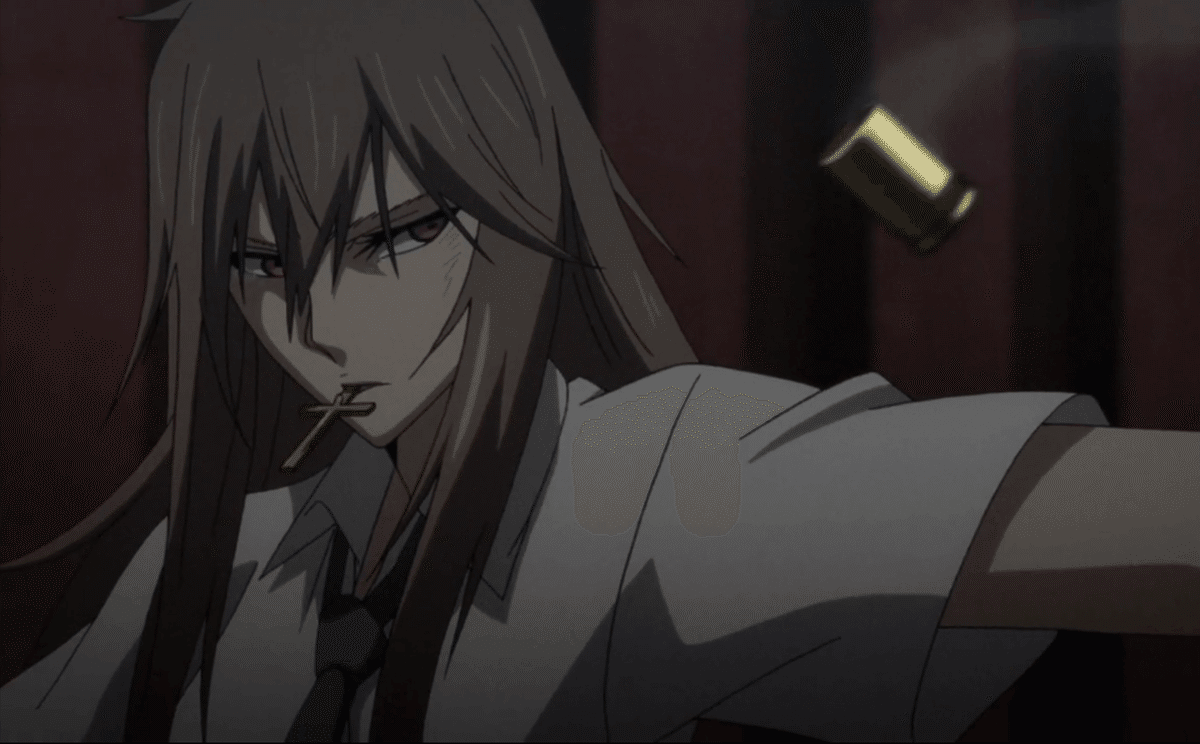

ヨルムンガンド製作委員会 - ヨルムンガンド(2012)

いつの間にかdアニメにヨルムンガンドが来ていたので、とりあえず1期だけ見た。面白いけど色々と勿体ない、という感想。

BLACKLAGOON・残響のテロル・91days的なダウナーなリアリズムを期待したのだが、むしろ「ギャグでしかない」ところが多い。良くも悪くも漫画的過ぎる。

例えば、主人公・ヨナが「武器を憎んでいる」という設定ももう少し掘り下げてほしい。いまのところ、武器商人たちの世界に呑まれていく姿しか描かれていない(2期で大きく変わるのだろうか…)。魅力的な世界設定が先走ってしまい、裏付けがない。台詞回しも魅力的なようでいて、よく考えると「ん?」となるような軽薄なものが多い。

レーム、スケアクロウ、キャスパーなど、一部のキャラクターはかなり魅力的だった。一番印象に残っているのは殺し屋「オーケストラ」のチナツなんだけど、彼女の作中での扱いが雑すぎて哀しい。パンツを脱いだら射撃の腕が上がったので戦闘時は必ずノーパン、というのはとても良いエピソードだと思います。

宝鐘マリン,天音かなた - 【#かなマリLINE】かなたとマリンの関係、どうしてこうなった?【ホロライブ/宝鐘マリン・天音かなた】(2022.5)

あまりにも凄まじい配信だったので、未だにアーカイブを見返している。なんなら最近はこれを垂れ流しながら布団に入っている。

なぜLINEのやりとりを見せる必要があるのか?なぜLINEのやりとりが面白いのか?

もはや言うまでもないことだが、ヴァーチャルYoutuberとか言いながら、彼/彼女たちのキャラクターはヴァーチャル/リアルの別をとっくに逸脱している。ヴァーチャル/リアルが対立したり層になったりしているというより、その区別は失効し、あたらしい次元の現実が創られている(これを「メタバース」とか言うんですか?違うか。でも何らかの名前は必要かもしれませんね)。

キャラクターをヴァーチャルに成立させているだけで良いのであれば、ただ天使や船長のロールプレイをしているだけで良いし、というか、もはや台本を用意してそれを喋るだけでも良い。つまり配信さえ必要ない。コメントを拾わなくて良い。そうすると、あっという間に「アニメ-声優」的になる。

だが、実際のところ、キャラクターには声だけではなく身体も重なっていて、配信においては原則すべてのセリフを指定する台本などはなく、設定さえも最低限のものしか与えられていない。設定とは関係ない身の上話(前に勤めていたところはブラック企業で云々)をすることもできるし、ビジュアルイメージから極端に乖離した行動(配信で握力50kg以上を叩き出す等)をとることもできる。どのように声を発するか、身体を動かすか、大部分がアクターに委ねられている。それだけではなく、ネット配信というスタイルはリスナーにも介入を許しており、コメントやツイート、ファンアートなどでアクターの「物語」に参加することができる。複数主体によってつくられたものが入り交じり関係する場所に、キャラクターは生成する。この場所は単純なヴァーチャルでも、単純なリアルでもないだろう。

などと雑にまとめたが、たぶん、ここまでの議論はとうの昔に終わっていると思う(終わっていて欲しい)。

もちろん、キャラクターは誰か(唯一的な主体)の「つくる」意識のもとで創られていくのでは決して無い。「大部分がアクターに委ねられている」と書いたが、アクターの主体性はときおりほどけてしまう。

配信者として声の扱いに慣れていても、身体の扱いに慣れているひとは少ない。マリン船長は17歳(設定)とは思えない身体の動きから「ババァ」「動きが昭和」などと言われて弄られる。一挙手一投足によって、当初の設定を逸脱しながらキャラクタライズされる。あるいは、発言の内容やゲームの操作などから、アクターが想定していなかった解釈を引き寄せてしまうこともある。

このように、誰がつくったとは言い当てられない、無意識的に「つくられてしまう」部分に関心がある。これが面白いと思う。この「つくられる」部分によってキャラクターの輪郭はどんどん曖昧になり、ヴァーチャルだのリアルだのの雑多な区別に還元しづらいアクチュアルな次元をつくる。

そのなかで特に僕が面白いと思うのは、関係性がキャラクター(もうひとつの現実)をつくる、という視点である(関係性については前にも触れたことがある。「2021/10/1 健康診断で検尿だけ断固拒否するメンタリスト」「2022/2/24 やはり淋しい春の野を」)。アクターとリスナーの関係も重要であり、面白いが、ここではアクターとアクターの関係に注目したい。

LINEを振り返りながら関係を紐解いていく、というのはかなり攻めた企画だと思う。完全に、純粋なヴァーチャルを逸脱している。ロール(役割)やビジネス的な「(意図的に)つくる」要素は透明化されて、「(いつの間にか)つくられた」要素が主題化されているからだ。もちろん、この企画じたいは意図がありアクターがつくっているのだが、企画で取り上げられるLINEのやりとりは無意識的にいつの間にかつくられたものである(と素朴に信じることができる)。それを配信でリスナーと共有することで、ロールモデルを外れたキャラクター・イメージがまたいつの間にかつくられていく。うーん、感動的。

かなたん企画なのだろうか。この前の軽井沢合宿垂れ流し配信もそうだが、割とこの辺自覚的なのがかなたそな気がしている。

ひとのLINEのやりとりが面白いのはそのひとたちの(ふつうは隠れていて見えない)「生(き)の関係性」が垣間見えるからだと思うが、この「生」という部分は「それとなく」「なんでもなく」交わされて発生するのではないかな。そして、一番なんでもないものは隠されていないのにもかかわらず、その「なんでもなさ」故に、なかなか見えてこない。だから、ふとしたときに友達とのLINEを遡ったりするとびっくりするくらい面白いのか。(ってこれ、『断片的なものの社会学』じゃん。)

yanagamiyuki - アリとアリクイ (rework)(2022.5)

原曲はNHK教育テレビ「なんでもQ」で過去に発表された楽曲(1997年)。作詞は里乃塚玲央、作曲はつのごうじ。

あるときアリ愛護団体がアリクイのアリ食いを禁止した

たちまち世界はアリアリア

アリ折り重なって

アリ凝り固まって

アリの踏み場所もない

人間の意識(例えば資本主義やエゴイズム)が介入したとたん、裂け目が入って崩れてしまうような自然のバランス。「感覚としてのエコロジー」とも言うべきものを主題としている。

原曲が予め掲げているこのテーマに、やながみゆきさんはボーカロイドという極めて人工的なものを以て向かう。人間と機械、リアルとヴァーチャル、といった無意味な二項対立と権力の不均衡(例えばヒューマニズム)を「知らんし、つまらん!」と言いながらあっさり超えていくような跳躍力を感じる。アリとアリクイのような関係性が、人間とボーカロイドのあいだに成立しても良いのではないか。

アリクイはアリを食べる

片っ端からアリを食べる

千万匹もっと食べる

(アリクイはアリを食べる)

だけどアリクイが死んだら

アリクイをアリが食べる

君は僕の、僕は君の…グリコーゲン!

やながみゆきさんは、今までうたと並行させるようにしてリフレインをつくってきた。「もうひとつのメロディ」と言っても良いかもしれない。この曲においてもイントロで流れていたストリングス色のリフレインが、0:41あたりからボーカルと相補的に絡み合って、強烈な印象を残す。アウトロでは管楽器色の別のリフレインが、少し寂しげに流れる。単純なのに、引っ掛かる、懐かしさのようにこびりつく。

原曲に対する応答のようにも聴こえる。20年以上前の大して有名でもない楽曲だが、この曲こそ決定的に自分にとって大切なんだということをreworkというかたちで語るしかない。そのとき、やながみゆきさんはボーカロイドとリフレインを、自分なりの語り方として選んでいるのだと思う。原曲が持っているテーマやポテンシャルに自分の現代的な文脈を乗せて、別の可能性を掛け算して、応答している。

原曲やボーカロイドを食べているだけではなくて、食べられることで表現される音楽。「あふれる」においてもそうだったが、やながみゆきさんは音楽やボーカロイドとの既存の関係性を少しずつズラそうとしている(というかズレていかざるを得ない)ように僕には見える。

Perfume - さよならプラスティックワールド(2022.4)

今月の気仙沼出張のお供だった。つくば時代にPerfumeを聴きながら東京に出ていたこともあって、あらゆるシティポップを差し置いて「都市の叙情」を感じてしまう。高速バスの車窓と良く似合う。

「思い出補正」という言い回しをよく聞くが、不思議な言葉だと思う。音楽はそもそも本質的に記憶と一体のものでしかないのではないか。個人の「聴取」という経験を離れた「音楽そのもの」を取り出そうとするのはナンセンスなのではないか。

大石晴子 - 脈光(2022.4)

アルバム1枚としての完成度が高すぎて何度聴いても飽きない。いつも新しい発見がある。

例えば「港に船」はAメロが2コードの繰り返しで進む曖昧な曲調なのだが、Bメロ→サビで一気に音楽が展開していく開放感が凄い。草むらや家並みをくぐり抜けて少しずつ海が見えてくる感じ。

曲をダイナミックに動かすのではなく抑制的に序文を読んでいるような曖昧な箇所があり、しかし、いつのまにかそこに美しいメロディとコードがゆったりとしたリズムで動いている。愛しい物語を丹念に読んでいるような音楽。

こういう音楽は一度聴いただけでは聴きつくすことができない。聴く度に心に引っかかる箇所がかわる。

聴けば聴くほど熟成していく、圧倒的な1枚。

柴田聡子 - ぼちぼち銀河(2022.5)

リードトラックの「雑感」が既に名曲。抽象と具体の散りばめかたが天才的に上手い。

どこのあたりにキスをしたらよろこんでくれる

それはそういう野原に出たときのためとっておく

そういう野原ってなんだよ!

伝えることは重要ではない。感覚をギリギリ明確なことばにはせずに、隠したまま保っている。この私秘的な感じがいかにも「雑感」だ。伝達を無視した抽象性がどうしても混ざる。それは自分だけの秘密としての「雑感」。

車はぜったい羽根や自由ではないです

エンジンかければ誰でも動かせる危ない

給料から年金が天引かれて心底腹が立つ

腹が立つ自分でも驚くくらい

うーん腹が立つ

おかしな素朴さ。たぶん、ほんとうに腹が立っているのを感じながら、自分で薄っすら微笑んでいる。

と同時に、

毎日のせいで涙を流す暇もないだけです

考え抜いた末にしたことで恨まれて愛される

頼りにしていたひとが死んで途方に暮れている

などにはどうしようもない切実さがある。

生活の端々に泡のように生まれては消えていく、素朴すぎて笑ってしまうような感覚や気付き、そしてもっとも切実な希望や絶望。これらは「雑感」としか言えないようなことばになったりならなかったりして、日常に押し流されて見えなくなる。その風景じたいが柴田聡子にとっては音楽になる。

「雑感」だけではなく収録曲のそれぞれが言葉選びの面白さに満ちているのだが、アンサンブルの異様さも目立つ。特にタイトル曲、「旅行」や「24秒」のたのしさ。ポップネスがドリーミーな方向に突き抜ける瞬間がある。

しぐれうい - まだ雨はやまない(2022.5)

オリジナル曲5つとほとんどアレンジを入れ込まない純粋なカバー曲が7つ収録されている。カバーはしぐれういの声質との親和性を意識した秀逸な選曲。「ルル」(やくしまるえつこ)のカバーが特に良い。

郵便局に行く途中でこのアルバムを聴いていて、少しだけ「味気ないな」と思った。それは決して単なるマイナス評価というわけではなく、言い換えれば「聴きやすい」ということでもある。小綺麗にまとまっている。

やしきん、IOSYS、田中秀和、Junky、烏屋茶房という、さすが、なるほど、としか言いようがない作曲陣。無意味な比較だが、Asa chang & 巡礼だの長谷川白紙だのNARASAKIだのを連れてきた月ノ美兎の異常さが際立ってしまう。

あまり引っ掛かるところがない。「完成」を目指された予定調和の香りがする。とても良いのに、物足りない、という感覚に驚いた。ゆうプリタッチにQRコードを翳しながら、自分の趣味の輪郭が見えてきたのを感じた。「狂い」ということばは抽象的過ぎるので、「音楽的な執拗さ」とでも言おうか。そういうものがたぶん好きなのだ。

まあでも、とにかくういママの声は宝だと思う。「rainy lady」は名曲だと思うし。そして、ロリ電波曲を歌わせたIOSYS様は偉大である。

Harry Roesli - Titik Api(1975)

7月にインドネシアに行くことになったが現地のカルチャーには詳しくないし、まずは音楽から…とdigり始めて出会った1枚。Youtubeで試聴したら良すぎて鼻血ぶぅとなったので、即刻ネットで購入。

音楽家Harry Roesliによって1975年に録音され、1976年にカセットのみで発売。ガムランなどのインドネシア民族音楽とプログレッシブロック、ブラジル音楽、ファンク、ジャズを縦横無尽に取り込んだ音楽性。サウンドの異様さとグルーヴがクセになる。まさに「音楽的に執拗」である。その割にメロディが意外と一部キャッチーだったりもする。

その他、今月聴いたやつ

shami momo - ときめきランデヴー(2022.4)

bo en - My Time(2013.6)

AcesToAces - Memory Lane(2018.1)

Bonnie Dobson - Good Morning Rain(1970.2)

tofubeats - REFLECTION(2022.5)

Henry Cow - Legend(1973.9)

Shrimpnose - Small Wonders(2020.12)

Tujiko Noriko - Empty(2002.1)

Kan Sano - いかれたBaby(2022.5)

松木美定,浦上想起 - 舞台の上で(2022.5)

真舟とわ - ルルルのその先(2022.4)

soraya - ひとり/ちいさくさよならを(2022.4)

柴田聡子 - いきすぎた友達(2014.5)

高城みよ - Works(2022.4)

岩崎琢 - Time to attack(2012.6)

名取さな - モンダイナイトトリッパー!(2022.4)

宇多田ヒカル - One Last Kiss(hirihiri remix)(2022.3)