NPOを起業しました。クラウドファンディングに挑戦します

2025年にはいってNPOを設立しました。

20代のIT業界にいた経験、30代鹿児島を中心に地域の取組を進めてきて、40代ここからその経験を活かした新しい仕事でしっかり事業をつくろうと本気で思っています。

社名は、「NPO法人デジタルものづくり協議会」です。

Minecraftカップの拡大と推進を事業の柱として、デジタルものづくり教育が広く地域に根づくような活動をするためのものです。立ち上げには学生時代からの恩師である鈴木寛さん、Minecraftカップを支えていただいている赤堀 侃司さん、大学の先輩の池本修悟さん、Minecraftカップの地域普及を一緒に進めている栗原咲子さんとともに立ち上げました。

なぜNPOを立ち上げたかというと、紆余曲折を経ながらも全国的にひろげてきた「Minecraftカップ」を継続し全国の色んな地域に普及していくためには独立した組織が必要だと考えたからです。そしてそれをするには言い出しっ

ぺの自分に責任があると考えたからです。

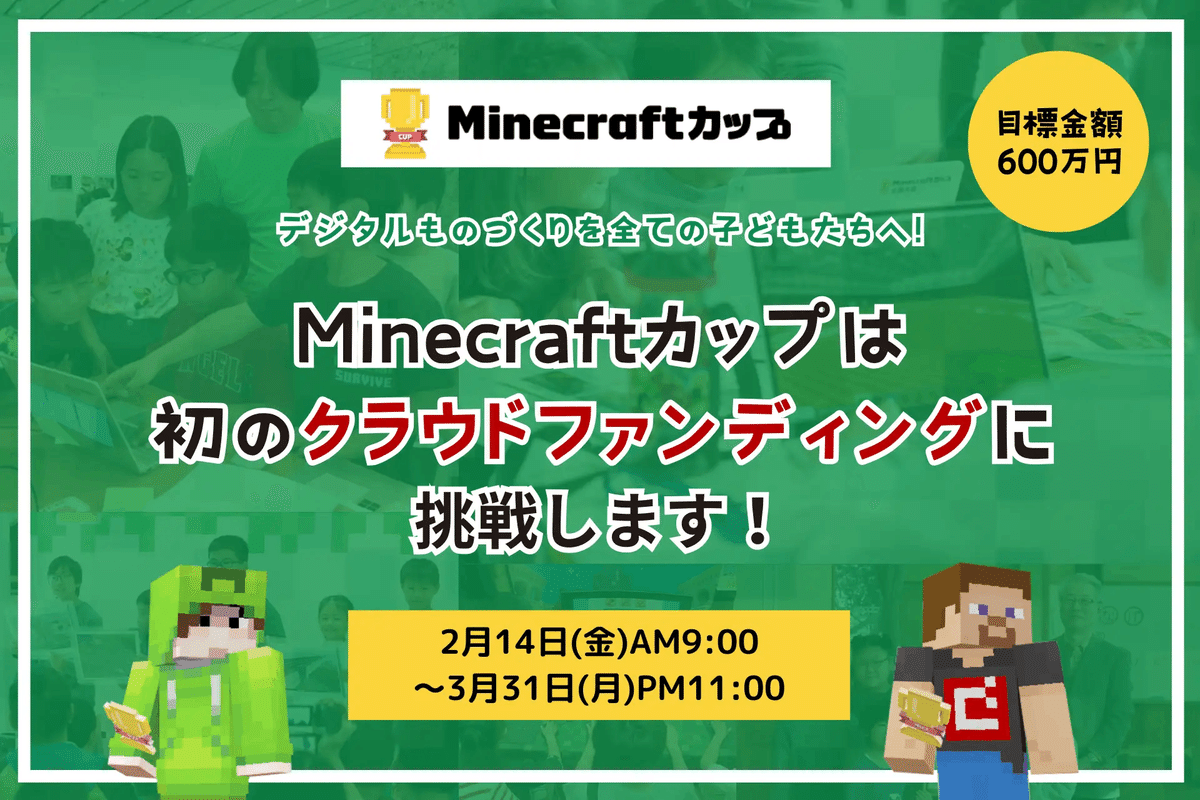

NPOの発足とともに、初めてのクラウドファンディングに挑戦することにしました。ぜひご協力をお願いします。経緯については下に書いていきます。

やること

大きく分けて2つの事業です。1つは、デジタルものづくりの地域普及です。

子どもたちがまちづくりを考えて、3D空間で表現していく、そんな活動を事業の柱として実施していきます。丸の内で実施した公道を公園にするストリートパークの子どものアイデアや

熊本県多良木町で実施した公共施設のリノベーションなどがその事例です。

もうひとつの事業の柱が、Minecraftカップです。

僕がMinecraftカップをつづける理由

Minecraftカップをはじめて6年が立ちました。

はじめたきっかけは、2018年のことでした。当時、私は鹿児島で活動をしながらITをつかった地域活性化に取り組んでいました。マイクラをはじめて触ったのもその時くらいでした。

当時、鹿児島の島で、通信制高校の誘致を目指したり、探究学習の実践をしたり、いろんなことに挑戦しましたが、地域の子どもたちや親御さんにはなかなか理解されづらいものでした。そんなとき、仕事仲間から「息子が慶応大学をAO入試で受験しようとしているのだけど、相談にのってもらえないか?ゲームばかりやっているのだけどそれがすごく評価されているらしいのだけど親にはよく分からない」というものでした。

母校のAO入試の相談だった。鹿児島県のさきっぽの南九州市に行くことになった。鹿児島県は大学進学率は全国ワースト1位、そのなかで私大にいくことしかも関東の大学に行くことはかなり珍しいケースでした。

日本の世界遺産である軍艦島をマインクラフトで再現した加藤陸さんが、本物の軍艦島を見に行く旅に出ました!軍艦島、そしてマインクラフトへの熱い思いが伝わる動画です。ぜひご覧ください!https://t.co/oIDIprvAfk pic.twitter.com/AaBYtrBZXY

— マインクラフト 日本公式 / Minecraft Japan (@minecraftjapan) June 10, 2019

大会を実施するきっかけ

その頃、2018年の夏くらいにマイクロソフトの担当の方から、連絡をもらいました。マイクラの教育普及のための大会の相談があり、骨子のたたき台をつたないPowerPointで作りました。

第1回は、2019年の4月〜9月で実施しました。今ほど規模は大きくなく作品募集をHPで受け付けるのみでした。

https://www.minecraft.net/ja-jp/article/minecraft-cup-2019-jp

翌年の第2回は、コロナ禍まっただなかの2020年に実施しました。この年から年代別の部門を設置しました。

2021年から、都市部だけではなく全国の広がりを作りたいとおもって、地区ブロック制(5地区)を導入しました。デジタルものづくり版の甲子園をというイメージでゆくゆくは全国でやりたいなと思っておりました。またこの年から企業パートナーからの支援をいただく仕組みをいれて開催しました。

飛躍の年となった2022年では、日本財団の助成を受けて、全国への拡大を強化しました。全国13ブロックに分け地域に全国キャラバンとして出向き出張ワークショップをやり、各地での審査をしていくという流れをつくりました。大会参加者も1万人を目標に取り組みました。また子ども第三の居場所という日本財団が支援している全国のこどものたちの拠点に出張講座をしたりして、各拠点でデジタル教育ができるように支援をしていくことに挑戦しました。

2023年は、自治体パートナー制度というものをつくって、地域の作品を自治体が表彰していく仕組みを取り入れました。東京都が独自に賞をつくってくれたり広がりを見せました。また教育効果を東京大学と共同研究をすることにして、創造的な学習にどう効果があるのかを検証しました。その関係で2024年8月には学会でのポスター発表などをしました。

2024年(第6回)は、夏のキャラバンイベントや地区大会をイオンモールと連携して地区大会を実施するなど、地域に密着したイベントになりました。

またより初心者でも挑戦してもらえるように「たても部門」と「まちづくり部門」という2つに再編しました。たてもの部門は万博協議会の後援もえて、子どもたちがマイクラで万博のパビリオンをつくるならどんなもの?ということを考えてもらいました。

地域でのイベントでは、それぞれの地域でデジタルものづくりに取り組む先生や指導者、保護者などが述べ300名くらい関わっていただきました。

そしてその大会の最終審査会が今週末に大阪で行います。

クラウドファンディングに挑戦する理由

これまでMinecraftカップは、公益法人のプロジェクトの1つとして助成を受けて実施してきましたが、規模や広がりを継続させていくためのチームが必要でした。そこでNPOをつくったというわけです。

地方をまわっての大会運営にはコストが掛かります。そこの一部をクラウドファンディングで募集することにしました。正直、寄付を呼びかけるのはあまり得意ではありません。お金をくださいとお願いしてまわらなくてはならないからです。

このクラウドファンディングをやろうと思った理由は、

1、クラファンを通じて、活動をもっと知ってもらいたい

2、全国でつながったデジタルものづくりの仲間を増やしたい

3、第7回を実施するための資金を集めたい

という3つの理由です。目標は600万円です。

ぜひご協力をお願いいたします