ラーメンアーカイブ人形町大勝軒10

~ 戦前のラーメン店の造作 ~

戦前から続くお店の特徴を、戦後との違いという観点で挙げようと思えばいくらでもあるが、店の造作もそのひとつである。建築様式を問わず、効率や回転などを重視するものよりも、食堂のような開放的で憩う雰囲気があり、調度品も安っぽいものがなく品があり、日常と非日常が中和したものが多かった。そして、多くは2階に宴会場を持ち、宴席を催した。

これは來々軒もそうであった。当然、ラーメン(支那そば)店が、中華(支那)料理店とシームレスであったことがその理由ではあるが、押し寄せる客たちの求めるものが、先にも記したように、洋食店などのような新しい日式の食文化に対するものだったとするならば、当然、こうした店の雰囲気にも期待感があったに違いない。

~ 日本橋本町のラーメン ~

そういう意味で日本橋本町にあった大勝軒は数回の建て直しを経ても、最もその時代の空気感を残した風情のある造りだったと言える。

日本橋本町は、1964年首都高速(一号、上野線)が上空に走るようになったが、かつては江戸本町とも呼ばれ、東京の中心になったエリアである。現在では「薬の街」として、武田薬品工業、アステラス製薬、第一三共の3社の本社があることが広く知られている。

現在最寄り駅は三越前駅。中央通りを挟み、室町があり、駅名の由来となった日本橋三越本店が、また、三井財閥の本拠であった三井本館、三井記念美術館があり、その奥には日本銀行本店がそびえ立つ立地である。

その高い建物が居並ぶ中にポツリポツリと古い飲食店が残っている。三井の日本橋街づくり推進部による日本橋再開発の渦中にありながら、どうにか、そうした店たちが当時の雰囲気のまま残ってくれますようにと願う人たちも少なくないと思う。

本町の(お店)

人形町大勝軒に関わった方々はこの店をそう呼ぶ。人形町大勝軒から巣立ったお店たちは現在の日本橋エリアに店を出したこともあり、今のように最寄りの駅名ではなく、町名で店を呼ぶ習わしがあった。1924年大正13年横山町大勝軒(馬喰横山)やこの1933年昭和8年日本橋本町大勝軒(三越前)などがそうだ。

~ 横山町大勝軒 ~

横山町の大勝軒は奥ゆかしい日本家屋の建物が目を引くが、ご主人の怪我によりしばらく閉めたままである。このお店は建物、小上がりもある内装、メニューから、有田焼の丼ぶりなどに至るまでまるで時間が止まったかのようであった。(開業した)1924年からしばらくの間はどうかは分からないが、あまり多くのメニューを持たず、もっともラーメン店の姿を体現していた印象である。

大きな味作りの面で共通点はあったが、麺はやや太く印象がずいぶんと違ったことを覚えている。まだ営業を行っている時代に少し話を聞いたことがあったが、腰を曲げた店主が、こちらのいきなりの質問に丁寧に答えてくれたことを覚えている。建物は残ったが、営業自体が止まっていることを残念に思う。

~ 日本橋本町(三越前)大勝軒 ~

そして、この本町も遂に2019年4月に店を畳んだ。

遂に、というのは前々からその話が絶えなかったからである。三越前のあの立地は一等地であり、だからこそこの建物も映えたわけだが、三井が進める日本橋再生のプロジェクトに、この場所が入らぬわけもなく、常にその話(立ち退き)はあった。ただ、家族経営の結束力なのか、あの風情が失われることを憂うファンの気持ちなのか、この周辺の建物は永遠に残るのではないかと勝手な憶測を呼んでいた。

実はこの建物は4代目である。戦争で2代目は焼き払われ、戦後、木造の建物で再開したという。その後昭和32年(1957年)に今の有形文化財ともいえる風情ある建物となった。二階には座敷の宴を催す座敷があり、当時の営業形態の有り様を映し出す。最後は閉店の声を聞いた常連の方々によって、最終日まですべて予約で埋まっていた。物見遊山の客ではなく、心から閉店を惜しむ人達の姿であった。

色で注文を管理する

餃子を包みながらこの4代目の建物が建ったのとときを同じくして嫁入りしたというお母さんがポツリポツリと当時のことを語ってくれた。

昭和40年代の活況。ランチ、残業、そして息抜きの雀荘とそれらを支える飲食店。兜町、茅場町。昭和を支えていたのはコンプライアンスなんて言葉がなかった時代の労働力とそれを支える食のチカラだった。出前がとにかく良く出て、無心で働いたという。食堂などでよく見掛ける注文を間違えないための食券代わりのプレートもその頃から最後まで現役だった。

餃子を包み終えると、この場所での「大勝軒」としての再開はないことを少し清々しい表情で教えてくれた。

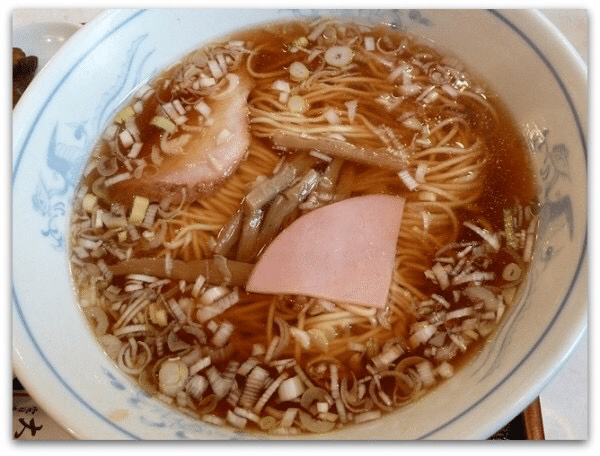

この店はチャーシューメンが美味しい。ラーメンにはチャーシューのかわりにハムを乗せた時代の名残で今もハムが乗るが、チャーシューメンは普段用いるチャーシューではなく選り分けたものがキレイに並ぶ。自家製の麺は人形町大勝軒譲りの滑らかで繊細な麺で、抵抗がなくスッと喉を通る。建物に通ずるような奥ゆかしい品性をこの一杯に投影してみる。

ラーメンという文化の一端がここにはある。と同時に日本橋の「町」に根ざした文化でもある。自家製の麺は人形町大勝軒譲りの滑らかで繊細な麺だ。ただ、ラーメン自体は時代を生き抜いてきた証ともいうべき力強さを蓄えている。広東料理由来の日式ラーメンよりさらに進んだ旨味も強い一杯。一言ノスタルジックな一杯と片付けてしまうのはあまりにもったいない。それを証拠にまわりでは若いサラリーマンが慣れたようにこのラーメンをたいらげている。

違いを感じとることができる

チャーハンには錦糸卵にグリーンピース。戦前系の品は保たれている。また、いつか別の場所でやるかもしれないよ、と言葉を残して惜しくも閉店した本町。今も目を瞑るとあの建物の外観を思い浮かべることができる。

つづく