ラーメンアーカイブ人形町大勝軒12

〜 人形町大勝軒閉店 〜

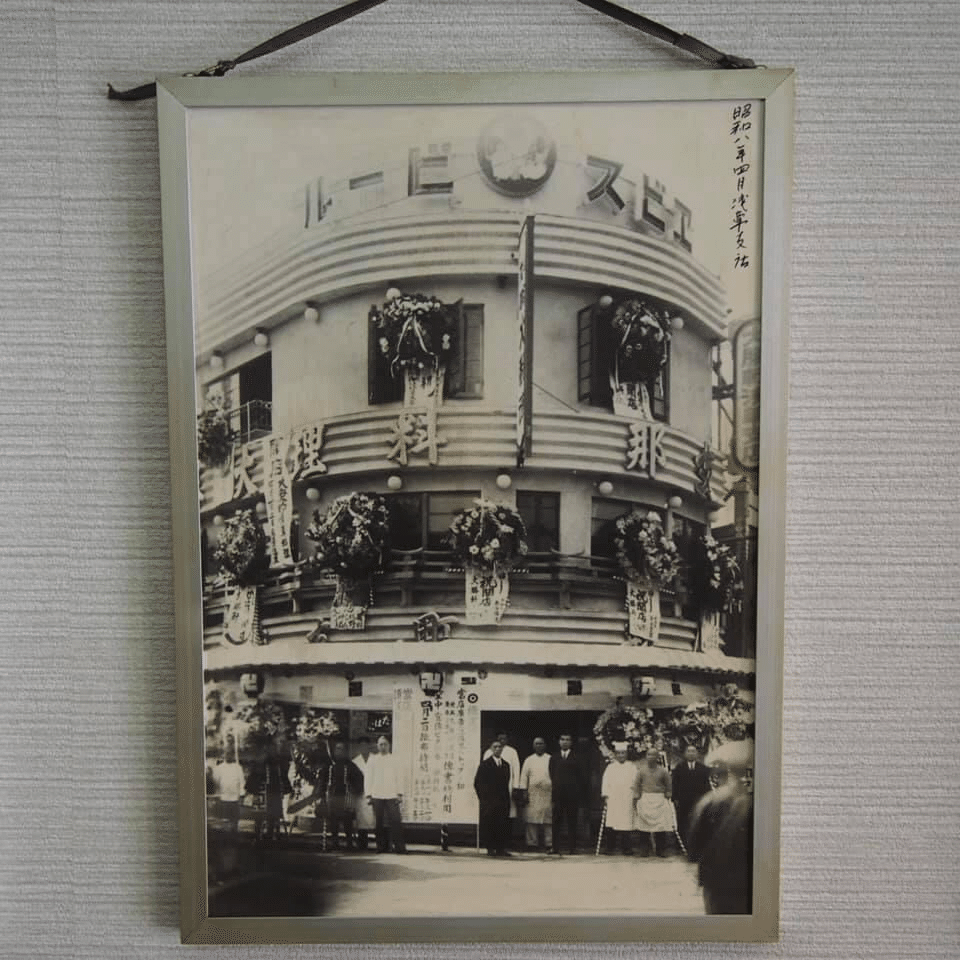

珈琲大勝軒(人形町)には先の乃木希典の書に下に昭和初期のお店の様子を伝える写真が飾られている。ひとつは1928年(昭和3年)の人形町の本店の様子。もうひとつは1933年(昭和8年)浅草支店開店時のひとコマだ。浅草支店は一番華やかな六区にあったという。フライヤーを“鳩で”空中散布し喧伝された様子を伝えている。時代なのかもしれないが相当に派手な演出だったはすだ。

前回触れたように、人形町大勝軒本店はいくつかの独立店を生み出しつつ、大いに繁盛店していた。当時通っていた人の話を聞くと本店は一段と店に品があったという。しかし、独立店の一部は残ったが、総本店の味をそのままの継承するお店は多くはなかった。浅草支店を閉めた時期は不明だが、人形町総本店は1986年まで続いて、そして、閉めた。

調度品に至るまでこだわりがあり品を醸す

〜 本店亡き後に誕生したもう一つの人形町大勝軒 〜

総本店が閉めたあと、その料理長が人形町3丁目で開いた店がある。

「人形町にあった大勝軒」

このお店で人形町大勝軒を知った人も多いだろう。そして、かつての人形町総本店の味を懐かしむ人が少なからずこの店に通った。街中華ではなく、今様のラーメン専門店でもなく、あの人形町総本店の味を食べたい人たちである。世代を超えて、多くの人の舌を魅了した大勝軒の味はひっそりとこの店が継ぎ、2010年まで続いたがそこで閉め、途絶える…はずだった。

〜 あの味を再び!日本橋よし 〜

しかし、この味に惚れた多くの人たちの中に日本橋柳屋総本店の保坂オーナーがいた。保坂さんは長年家族で通った人形町大勝軒が忘れられず、遂にキーになる人を捕まえ、射止めることに成功する。楢山泰男さん。総本店で長らく料理長を勤め、先の3丁目大勝軒を営んでいた方だ。

明治38年創業とある

保坂さんは自社ビルの地下に店を用意し、そこで楢山さんはあの味を再現することになった。店の名は、総本店への愛情を込めて日本橋よし町とつけた(実際の立地は銀座8丁目)。よし町はこの味を求めるファンから熱烈な支持を受けた。たしかに他の店とは一線を画する品性が漂っていた。あくまで想像でしかないが、人形町大勝軒総本店が紡いできた味。途切れそうになりながらも辛うじて繋がっていた100年の味。楢山さんの料理はそう思わせる魅力と説得力があった。

古びたように見えた絵を、修復して現代に蘇らせた店、日本橋よし町。しかし、このお店も2015年6月に閉めることになる。当時このお店の価値を知らしめるメディアは多くはなく、少しのフィーバーだけを残して静かに営業を終えた。

〜 二度目の復活 〜

その日本橋よし町の最期にあたり楢山さんと話す機会を得た。営業を終え、外でシュウマイのレシピなどの立ち話をしているとき、不意にこんな言葉を聞く。

「またやりますよ」

我々は嬉しいという気持ちよりも先に耳を疑った。失礼だが、楢山さんもそれなりの年齢で、また新たに店をやるのは容易ではないように思えたからだ。

しかし、2017年それは現実となる。小伝馬に日本橋大勝軒(その後、店名はHale willowsとなった)として復活したのだ。あの人形町の味を継承する店。流麗な麺のすすり心地、圧倒的なシュウマイの美味しさ、伊府麺や焼きそばの炒めの技術、蟹チャーハンや芙蓉蟹の品。史実はいつでも追うことができるものの、味は結局のところ人(料理人)に依存していて、振り返ろうと思ってもたいてい叶わないが、この店には確かに歴史を感じさせた。

料理の数々

娘婿はハワイ出身でハワイ料理もメニューに並んだ

その味について、料理人でありながら食べ手として語ってくれた人がいる。先の人形町大勝軒で食べていて、その味を懐かしむ方々と記ししたその中のひとりで、日本橋よし町の閉店のときに、私と一緒に楢山さんの話を聞いていた人である。

日本橋での和食の修行時代、仕事が終わりクタクタになっていたところ、若旦那に飯を食おうと誘われ連れ立って行ったのが人形町大勝軒だった。そのとき食べた人形町大勝軒の味。麺類やシュウマイ、一品料理の数々は脳裏に焼き付き、決して消えることがなかったという。

その方はその後いみじくもラーメン屋を開くことになる。そして、店を開けるにあたり、自家製麺で始めようとし、悩み、相談したのが楢山さんだったという。後の名店ラーメン天神下大喜。その店主武川数勇さんだ。

小僧時代に食べた人形町大勝軒の味を、武川さんは明晰に覚えていた。小僧時代、いろいろな店で食べさせてもらったが人形町大勝軒は別格だったと語る。現在二長町に移転した店舗で夜たまにひっそりと提供されているシュウマイはどこか人形町大勝軒の面影が残る。美しきオマージュ。

しかし、そのHale willowsは2019年4月20日店を閉めた。その後どこかで再開したという話もない。日本橋よし町が閉めたときに、この味はもう食べられないと思ったことがあったが、この店も幻で、いまだ夢の中だったのかもしれない…。ただ、総本店の味を体に覚えさせておくには十分な時間だった。寂しいがそう思うしかないのである。