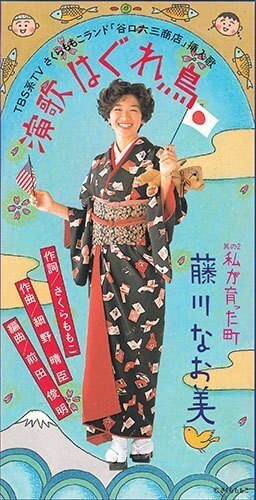

005 藤川なお美『演歌はぐれ鳥』(1993年)

作詩:さくらももこ 作曲:細野晴臣 編曲:前田俊明

藤川なお美は後にモノマネ(声マネ)で有名になる人だが、

実はこの曲がデビューにあたる。

本来はポップス志向だったようだが、

演歌となったのはこれが企画モノだったからだ。

テレビ番組「さくらももこランド 谷口六三商店」の挿入歌。

作詞がさくらももこなのはそういった経緯だろう。

作曲が細野晴臣なのは、番組の主題歌が(再生)YMOの「ポケットが虹でいっぱい」だったから。

正確には、YMOという名義が使えずYMO(ノット・ワイエムオー)というだったのだが、それはともかく。

作曲が細野晴臣である時点で、本格的な演歌を求めていないのは明らかだ。

ある意味、演歌のフォーマットに倣った疑似演歌的作品。

細野が書いたメロディはヨナ抜きの演歌の典型で、

キメの作り方も演歌マナーに則ったわかりやすいもの。

つまり、演歌のパロディなのだ。

その代わり、アレンジには遊びが多い。

女声の合いの手は民謡的なもので、本来こういった形では使わない。

また、イントロや合いの手のメロディは(ガット)ギターで弾かれることが多いが、ここではなんとエレキシタールが使われている。

これが細野のアイデアなのか編曲の前田俊明のアイデアなのかはわからないが、やはり本格的な演歌になることを意図的に避けている。

ポップス志向の藤川に歌わせたのもそういった意図があったのかもしれない。

正直、大した曲ではないのだが、「演歌」というものが時代背景や日本的なイメージを表現するためのモチーフとして使われる一例としてピックアップしてみた。

なお、カップリング曲「私が育った町」もさくらももこの作詞なのだが、作曲がなんとななきさとえ。

80年代に女声ハードコアバンドのナースのドラマーとしてデビューし、脱退後にインディーズでソロアルバムを2枚リリース。

90年にマハリック・ハリーリというユニットでメジャーデビューし、同時期には有名なテレビ番組「世界・ふしぎ発見!」のミステリー・ハンターとしても活躍した。

そんな人がなぜここで曲提供しているのかが謎。

藤川なお美は、この次のシングル「どっちつかず」でショートパンツ姿で歌謡曲的な楽曲を歌い、さらにその次のシングル「この恋に燃え尽きていい」でようやくポップス的な楽曲を歌う。

しかし、次の曲はパーラ美妃名義で「恋の鉄火娘」という、これまた企画盤的な曲を歌い、レコード歌手としてのキャリアはここまで。

この後、モノマネの世界に入っていく。

「この恋に燃え尽きていい」は藤川の歌唱力が活きたなかなかの名曲なので、ぜひ探して聴いてみてほしい。