マラソン競技の距離「42.195km」に設定

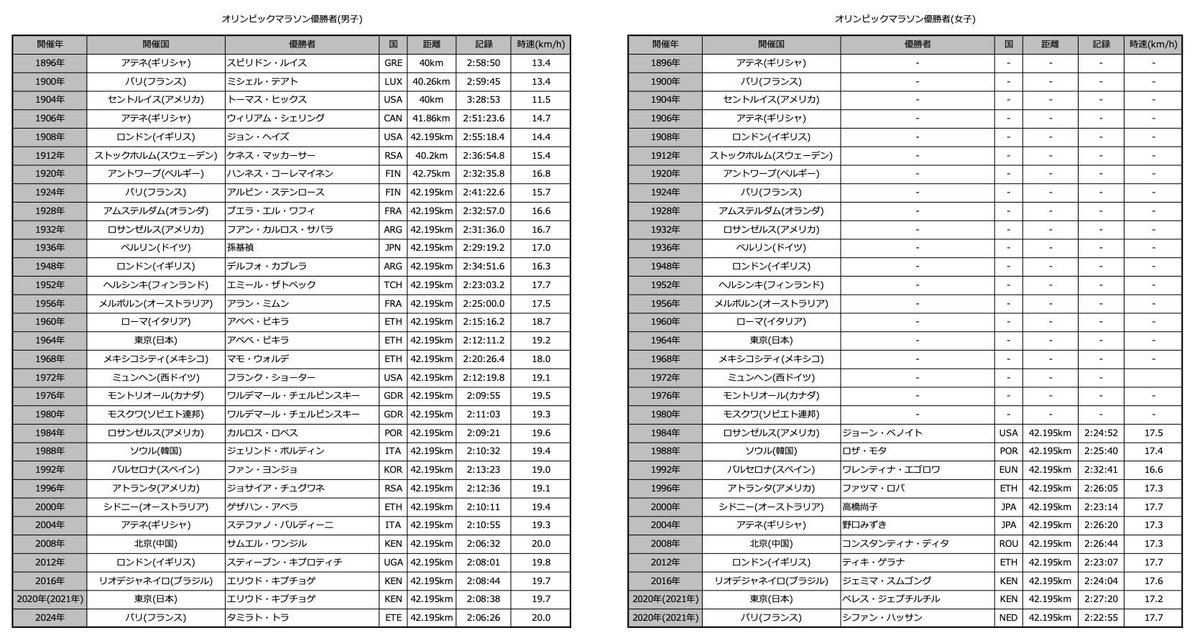

1896年に第1回近代オリンピックがギリシャで開催され、その際、フランスの言語学・歴史学者ミシェル・ブレアルがギリシャの故事に基づいて、マラトンの古戦場とアテネの競技場間の約40kmの長距離レースの導入を助言しました。その結果、マラソン競技が開催されることになりました。このレースは、「マラトン古戦場」の記念碑前の橋をスタート地点とし、パンシナイコン競技場(Panathenaic Stadium)をゴール地点とするコースで行われました。地元ギリシャのスピロス・ルイス(Spyros Louis)が2時間58分50秒で優勝しました。

オリンピックのマラソンは、その後もいくつかの変遷を経ました。1912年の「第5回ストックホルム大会」ではマラソンの距離が40.2kmに設定され、16年の「第6回ベルリン大会」は第一次世界大戦のため中止となりました。1920年の「第7回アントワープ大会」では、史上最も長い42.750kmで行われるなど、マラソンの距離については紆余曲折がありました。これらの問題を解決するため、1912年に創設された「国際陸連(IAAF)」でも距離の統一が討議されました。

その結果、1921年のジュネーブでの「定時総会」において、1924年に開催予定の「第8回オリンピック・パリ大会」から、1909年の「ロンドン大会」で採用された距離である42.195kmをマラソンの世界基準の距離とすることが決定されました。この決定が今日に至るまで、マラソン競技の標準距離として採用されています。

昨日、「第33回オリンピック・パリ大会」が閉幕しました。マラソン競技では、男子でエチオピアのタミラト・トラ選手が2時間6分26秒、女子でオランダのシファン・ハッサン選手が2時間23分10秒で金メダルを獲得し、男女ともにオリンピック記録が更新されました。また、日本勢では、男女ともにオリンピック初出場の赤崎暁選手が2時間7分32秒の自己新記録で6位に入賞し、鈴木優花選手も2時間24分2秒の自己新記録で6位入賞を果たしました。史上最難関コースでの快走に、たくさんの感動と見応えあるレース観戦をさせていただきました。

本大会での驚きは、女子マラソンで金メダルを獲得したオランダのシファン・ハッサン選手です。彼女は今回、5000メートルと10000メートルにも出場し、それぞれ銅メダルを獲得しました。マラソンでの金メダルは、これで3つ目のメダルとなります。特に驚くべきは、10000メートルのレースが終了してからわずか35時間後にマラソンが行われたことです。このような短い間隔で3種目に挑戦し、全てでメダルを獲得したハッサン選手の偉業は、マラソン競技の高速化が進む中での大きな成果です。ハッサン選手の挑戦を見ていると、日本人選手でも、投手と打者の二刀流で活躍する日本人メジャーリーガー・大谷翔平選手のように、今後は長距離走でも複数の種目に挑戦する選手が現れるかもしれませんね。4年後の「第34回オリンピック・ロサンゼルス大会」に向けて、指導者として研究者として貢献できるように私も頑張りたいと思います。

日本代表選手の皆さん、17日間にわたる激闘、本当にお疲れ様でした。

全選手の皆さんが繰り広げた素晴らしい戦いに、感動をいただきました。

今後もさらなる挑戦を楽しみにしています。