飲食店における酒類提供禁止と小さなビール醸造所

現在2022年の1月14日、なんか、東京でもまたお酒出せなくなるかもしれないなぁ……

という状況の中で、2021年の備忘録も兼ねて書いてみます。

あくまで弊社に限った内容な上に、ぼやき半分です。

よその酒造メーカーは全然ちがうのかもしれないことを念頭にお願いします。

東京都の飲食店における酒類提供禁止期間

2021年4月25日〜5月11日の17日間

2021年5月12日〜5月31日の20日間

2021年6月1日〜6月20日の20日間

2021年7月12日〜8月31日の51日間

2021年9月1日〜9月30日の30日間

2021年10月1日〜10月24日の24日間(非認証店)

連続した期間としては2期に分かれ、

1)57日間

2)認証店81日間、非認証店105日間

合計 認証店138日間、非認証店162日間

(くらいのはず。おぼろげな記憶と、東京産業労働局のHPをみて足し算しました。間違ってたら直します。)

飲食店でお酒が飲めたのは

2021年4月24日まで

2021年6月22日〜7月11日の21日間

2021年10月1日(10月25日)〜現在

1年の40%前後が酒類提供禁止期間だったようです。

みんなよく我慢したなぁ。

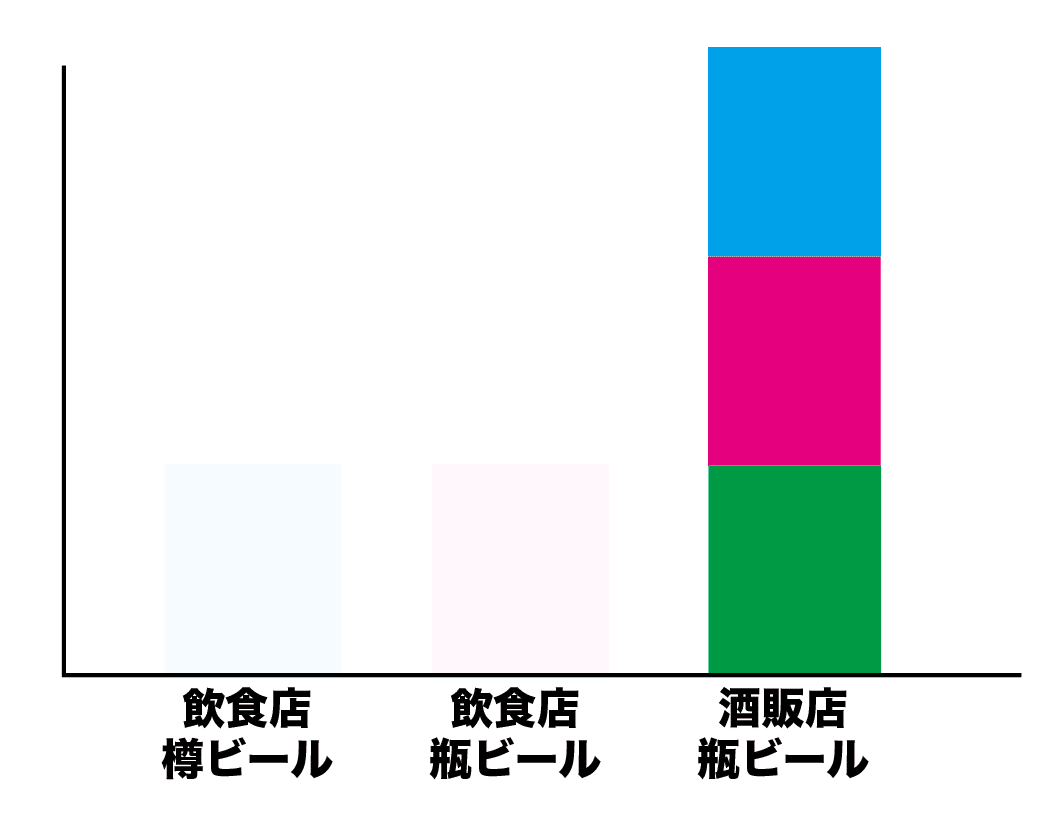

あの頃の弊社のビール販売状況

弊社では樽に詰めたビールと瓶に詰めたビールを製造しています。

どちらも中身は同じものですが、

樽ビールはビールサーバーを備えた飲食店向け、

瓶ビールはその他の飲食店と酒販店に向けた商品です。

賞味期限は商品によって異なりますが、多くが90日。短いもので60日、長いもので180日です。

また、小さな醸造所の製造能力をほぼ使い切っており、製造量を増やすことができない状況です。

酒類提供禁止、飲食店と酒販店では

ビールサーバーを備えた飲食店では、樽ビールの提供ができなくなります。以外の飲食店では、瓶ビールの提供ができなくなります。

酒類提供禁止直前の営業を終えた飲食店では、賞味期限が残り少ないお酒を飲食店の従業員や仲間たちで飲み干す場面がみられました。それでも余って賞味期限が切れたお酒は捨てられることもありました。

飲食店は、樽ビール・瓶ビールともに発注を停止します。

一方、酒販店では瓶ビールの販売ができますので、酒販店は瓶ビールの発注をつづけます。

酒類提供禁止、醸造所では

飲食店に向けた商品はつくっても売れないため、酒販店に向けた商品をつくります。

つまり、樽ビールをつくらずに、瓶ビールのみつくります。

(ビールサーバーを設置している個人宅へ樽ビールを売ることも可能ではありますが、配送コストや品質管理の課題があり断念しました。)

もう少し詳しい事情をお話すると、賞味期限90日のビールを、いつ酒類提供解除になるかわからない状況で樽に詰めるのは、在庫を保管する冷蔵庫スペース占有と賞味期限切れリスクを抱えます。

一ヶ月後に酒類提供が解除になれば賞味期限残り60日、二ヶ月後になれば賞味期限残り30日となり、賞味期限の残存期間が短くなればなるほど販売は難しくなります。

売れ残ったビールは排水口に流して廃棄します。

そのため、樽ビールはつくらずに、少しでも回転の見込める酒販店に向けた瓶ビール製造へと完全シフトしました。

樽ビールにしていた分のビールも瓶ビールにするため、瓶ビールの製造量が増えます。増えた分は既存の取引酒販店への割当を増やしたり、それでも捌けない場合は、新規の酒販店を開拓し販売しました。家飲み需要増という追い風も吹き、各酒販店でコンスタントに売り切れる販売ペースとなりました。

酒類提供解除、飲食店と酒販店では

お酒が出せるとなると、飲食店は取りやめていた樽ビールや瓶ビールの発注を再開するため、取引再開の希望を醸造所に連絡します。

一方、酒販店は提供禁止期間と変わらず瓶ビールの発注をつづけます。

酒類提供解除、醸造所では

飲食店から取引再開希望の連絡を受けますが、樽ビールはつくっていないため在庫がありません。

瓶ビールは、既存の取引酒販店への割当を増やしたり、新規の酒販店を開拓して販売したため、飲食店用の在庫がありません。

結果、この時点での飲食店からの発注には応えられませんでした。

2021年10月1日からの全面解除はあまりに急で、満足な対応を考えることができません。

焦った弊社、すぐに瓶ビールへの完全シフトを取りやめ、樽ビールの製造量を増やす段取りを始めます。

しかし瓶ビールは既存取引酒販店で売り切れるほどになったため、樽ビール用のビールはありません。製造量も増やせない。

どうすればよかった?

1) 既存の取引酒販店への割当増加タイミングで、酒類提供が可能になった際は、以前の割当に戻す(減らす)旨を伝えておく?

→これは事前に相談すれば理解してくれる酒販店も少なくないはず。しかし売り切れが起こりがちな状況であったことを含めると、一度増やした割当をまた減らすことは心理的に拒否反応があるかもしれない。

2) 新規の酒販店については、酒類提供禁止の間だけの取引とする?

→これはなかなか難しい話。

3) 余剰生産能力を持っておくべきだった?

→そりゃあるに越したことはない。

そしていま

だましだまし、なんとかやっています。まわりの話をきいてから弊社をみると、そもそも製造量が少なかったから悩みも少なくて済んだ気もします。

減産してたところや多くの従業員を抱えていたところ、瓶缶のパッケージ設備がないブリューパブなどはまた、全然別の大変さがあったのでしょう。

まったくNEVER ENDING だぜ。

もう追加更新したくないけど、今後また更新することになるだろう予感を胸に一旦終わります。

酒は飲める時に飲もう。健康第一🍻