漢検・TOEIC…検定料金が上がるワケ

世の中の様々な値段がどうやって決まっているのかを解き明かす「値段の方程式」。今回のテーマは「漢検・TOEIC…人気検定料金上げで対策は」です。

最近、「リスキリング=学び直し」という言葉をずいぶん聞きますね。この『リスキリング』という言葉は2018年のダボス会議で「リスキル革命」と銘打ったセッションが行われた頃から広がったといわれています。意外と前からあったんですね。社会や環境の変化に対応して新しく技術や知識を習得したり、自身の専門性を強化したりする取り組みです。日本の岸田総理も「リスキリング」支援に5年間で1兆円を投じると表明しています。

値段の方程式

BSテレ東の朝の情報番組「日経モーニングプラスFT」(月曜〜金曜の午前7時5分から)内の特集「値段の方程式」のコーナーで取り上げたテーマに加筆しました。

▼放送はこちら

「英検」受験者は年400万人超

こちらは受験者数をもとにした資格試験のランキングです。5位までに英検やTOEICなど英語に関する試験が2つ入っています。英語の能力が学生や社会人に必要とされているということが分かります。日本漢字能力検定(漢検)も100万人以上が受験するなど人気となっています。

値段の方程式

BSテレ東の朝の情報番組「日経モーニングプラスFT」(月曜〜金曜の午前7時5分から)内の特集「値段の方程式」のコーナーで取り上げたテーマに加筆しました。

▼放送はこちら

FPは35%高・社労士は66%高く

昨年から今年にかけて検定料が上がった試験です。

金融についてアドバイスできるファイナンシャルプランナーは35%高く、

企業の人材に関する労働問題、社会保険問題を扱う社会保険労務士は66%も上がっています。漢検も今年度から12%以上上がっています。

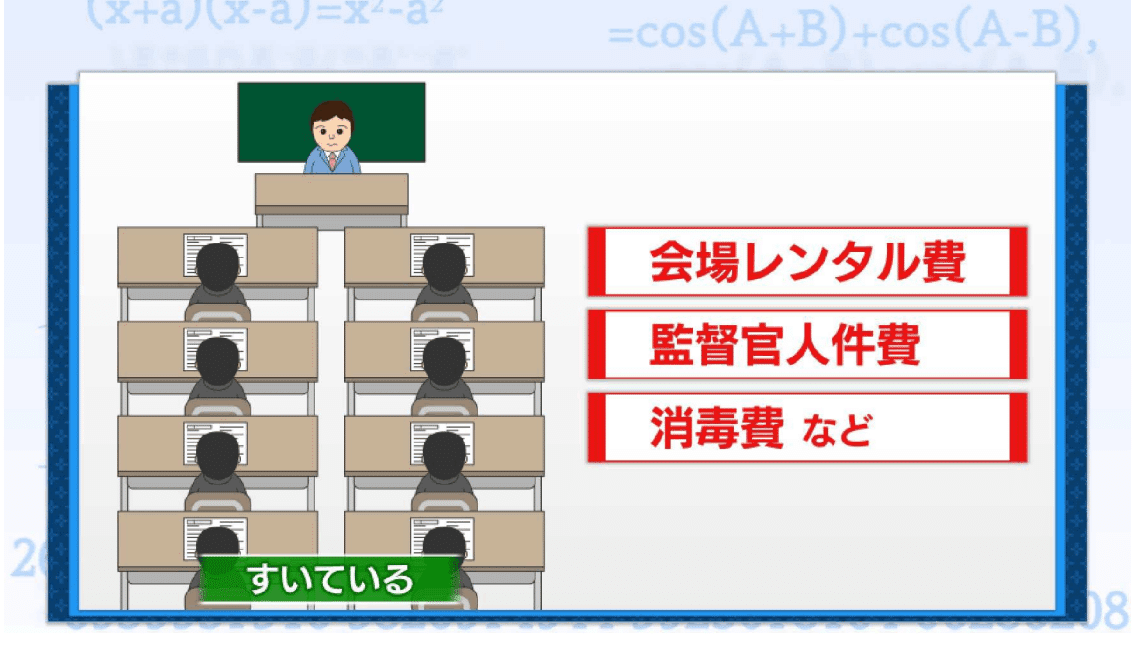

コロナでかさむ会場費

一般的に試験は受けに行って回答して採点。合格なら資格を発行してもらうという流れですよね。どこに受験料が上がる要因があるのでしょうか。

一つは会場費です。新型コロナのために以前に比べ人と人の間隔を

空けることが求められた結果、会場となる教室の数を増やさなければならなくなりました。場所を借りるための費用がかかるわけです。

部屋数が増えるとほかにもかかる費用があります。教室の数だけ監督官が必要になるため、人件費もかかるのです。安く借りられていた学校や公共施設が感染を警戒して借りられなくなってしまい、費用が高い民間企業の貸し会議室を借りなければいけなくなったという事例もありました。また消毒液など感染防止のためにも費用がかかります。

広がるCBT方式

大勢の人が一カ所に集まることを嫌がって受験を控える人もいたようです。

対策として検定を実施する団体が導入を拡大させているのがCBT(コンピューターで行うテスト)です。

試験会場には一人一台パソコンが用意されていディスプレイに問題が出題され、回答します。紙でやっていたテストに比べると試験の回数や実施期間を長くすることができるので、受験者の分散につながります。受験者数が少ない地域でも小さな会場で実施でき、受験者の移動の負担が減らせるメリットもあります。

こうしたIT導入、デジタル化でコストも下がりそうですが、そんな簡単な話ではないようです。検定にかかるコストは会場費、監督官の日当といった当日にかかる費用だけでなく、問題作成にもかなりコストがかかっています。CBTの拡大に伴い、問題作成が料金上昇の要因になっているようです。

漢検や英検など約40の検定実施団体が加盟する全国検定振興機構に取材してきました。 紙でやる場合は一つの問題をその日に受験者が一斉に受けました。一方、CBT方式は1週間など幅広く時間を設けています。同じ内容のテストが別の日にも出てしまったら回答結果の横流しなどの問題も起きかねません。こうした不正を防止するためにCBTは紙の試験よりも問題の数が必要ということです。

問題作成の多さは、日本特有の理由もあるそうです。「CBT化が進んでいる海外では問題は非公開が前提になっています。日本では公平性の観点から過去問等で問題を公開しているため、新たに問題を追加していく必要があります。海外よりもさらに問題数を増やさなければならないんです」と話していました。

それでも試験のデジタル化は進みそうです。メリットが大きいからです。紙の履歴書は取得した資格を書いてきましたが、これからはオープンバッジ、もしくはデジタルバッジといわれるデジタルの個人認証が増えてきます。

資格の証明がデジタルになっていることで、いつ、どういった資格を取得したかなどの情報がよりクリアになります。

方程式です。

検定料の上昇はコロナで会場費が膨らんだことに加え、遅れていたデジタル化を進めるための費用も増加しているということだったんですね。

個人が資格を取得したいと思ったときに少しでも安くする方法はあるのでしょうか。企業や自治体ごとに補助制度を設けていることがあります。

国の教育訓練給付金は雇用保険を払っている人を対象に資格を取得するための講座などの費用が補助されます。自治体によっては学生の受験料を無料にする制度がありますので、まずは会社や自治体の制度を調べてみてはいかがでしょうか。