庶民の味が高嶺の花に サンマ急激な値上がりのワケ

世の中の様々な値段がどうやって決まっているのかを解き明かす「値段の方程式」。きょうのテーマは「庶民の味が高嶺の花に サンマ価格10年で3倍も」。 秋といえばサンマの季節ですが、 最近、値段が高くなっていて、なかなか手が出せなくなっていますよね。今年は一段と高くなると予想されています。

値段の方程式

BSテレ東の朝の情報番組「日経モーニングプラスFT」(月曜〜金曜の午前7時5分から)内の特集「値段の方程式」のコーナーで取り上げたテーマに加筆しました。

産地価格は10年で7倍以上

こちらは産地の取引価格です。年々高くなっていることがわかります。 2012年に10キロ775円だったのが、昨年は5787円。7倍以上の値段になっています。この間、1匹100円前後だった小売価格は3倍になりました。現在はどのくらいの価格で売られているのでしょうか、9月14日に東京都足立区のスーパーで取材してきました。

一匹299円。売り場の担当者によると昨年より50〜100円高いそうです。買い物に来ていた女性は「一匹150円くらいのイメージだったのに…。今年は高いし買えない。サイズも小さくて。今、とれないのでしょうがないよね」と話していました。

最大の要因は深刻な不漁

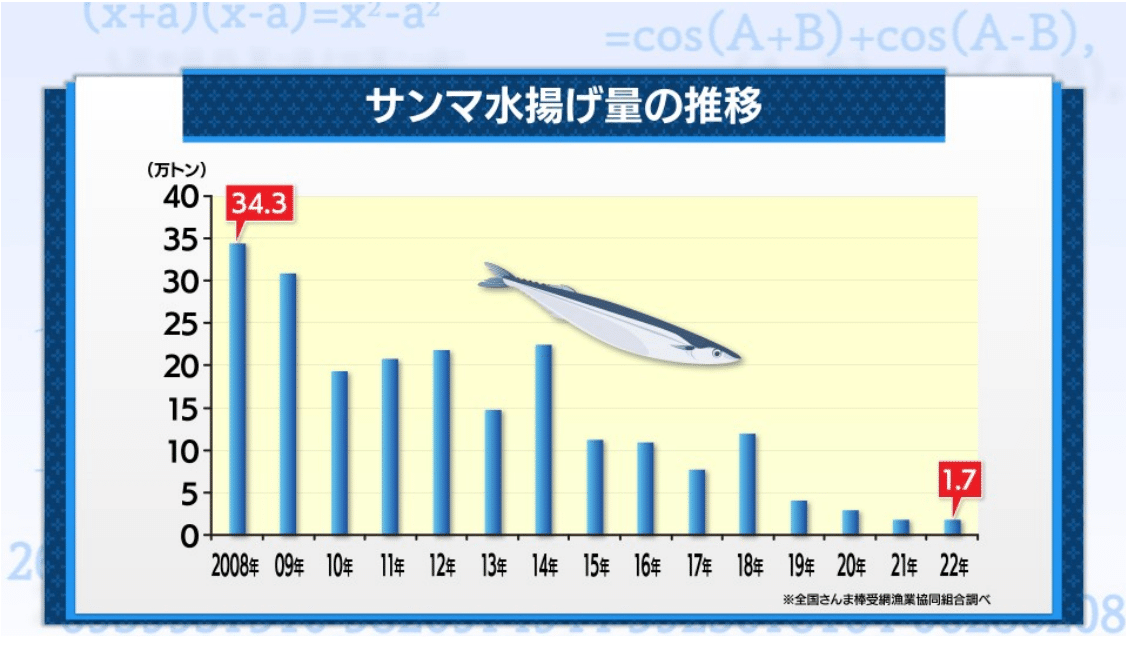

なぜここまで高騰しているんでしょうか。一番の要因は不漁です。 全国さんま棒受網漁業協同組合によると10年前に20万トンほど獲れていたのが、ここ4年では2万トンほどしか水揚げがない。深刻な不漁が続いているんです。

冷たい海を好むサンマ

不漁続きの原因は水産庁の調査によると複合的な問題だとされています。 サンマは日本の沖合からアメリカ沖まで、広範囲な北太平洋の表層域に分布する魚です。 冷たい海を好み、季節によって居場所を変える回遊魚です。

日本が漁獲するものは黒潮周辺の海で生まれます。成長とともに北上し、 初夏にエサのプランクトンが増える冷たい親潮水域に移動します。 やがて親潮の動きに沿って千島列島の沖合を南西方向に移動、8月半ばから秋に日本にやってきます。そのため日本は秋がシーズンになります。

海流の変化で回遊ルートも移動

ここ数年、このルートで回遊しなくなってしまったと言われています。 主な要因は海流の変化です。 冷たい親潮が日本近くまで入り込まなくなってしまたため、沖合に移動しました。

沖合はエサ少なく、サンマもやせる

これまでは日本近海のエサが豊富な場所を回遊していたため、 太って大きいサンマがとれていましたが、 沖合はエサも少なく、やせて小ぶりなものが多くなっています。

サンマが沖合に行ってしまうと、一度の漁にかかる日数が増えるため同じ漁獲量でも経費が3倍近くになってしまいます。 ここ4年間、この状況が続いており経営不振で廃業してしまう漁師も増えています。

数年前から「大型外国漁船の漁獲が増えた影響では」との指摘も出ていました。確かに2000 年代からは外国漁船による公海での漁獲量が増えていて、 漁獲全体に占める日本の漁獲量の割合は減少が続いています。ただ、サンマの漁獲量は資源量に対し数パーセントに留まっています。「必ずしも外国漁船による漁獲が資源量の減少に 大きな影響を与えたわけではない」という見方が今は強いです。

今年は2年ぶりにロシア水域での漁獲もできるようになりました。昨年はウクライナ問題の影響でロシア水域の漁ができなかったのです。漁獲できる水域が広がったことで漁獲量回復が期待できるのでしょうか。全国さんま棒受網漁業協同組合は「大きな影響はない」と言います。サンマの群れはロシア水域よりも遠い沖合にいて、ロシア水域で漁ができた一昨年も不漁だったことを理由に挙げています。

ここできょうの方程式です。

サンマ値上がり= 記録的な不漁+水揚げにかかるコストの増加

資源管理も始まっています。サンマ漁を行う日本や中国、台湾など9つの国と地域が参加する北太平洋漁業委員会(NPFC)は今年から2年間、北太平洋での漁獲量の上限をこれまでより25%引き下げ、年間25万トンにすることで合意しています。

ただ、「何をしてもサンマがいないことにはどうにもならない」と関係者は嘆いていました。 即効的な対策は見当たらず、日本近海に戻ってくるのを待つしかないといった状況です。

日本では秋のシーズンの生鮮品が人気なのですが、このまま漁場が遠くにしかない状況が続くと冷凍のサンマが主流になってしまう日もやってくるかもしれません。