値上げラッシュ 消費者に受け入れてもらうには

世の中の様々な値段がどうやって決まっているのかを解き明かす「値段の方程式」。今日のテーマは「値上げラッシュ 消費者に受け入れてもらうには」。食品や日用品、外食チェーンなど幅広い分野で値上げの動きが続いています。帝国データバンクの調査では2022年は累計で2万品目以上の食品が値上がりしました。今年に入っても記録的な値上げは続き、2月には4000品目の値上げが予定されています。

値段の方程式BSテレ東の朝の情報番組「日経モーニングプラスFT」(月曜〜金曜の午前7時5分から)内の特集「値段の方程式」のコーナーで取り上げたテーマに加筆しました。

食品値上げ、2つの特徴

値上げラッシュとなっている理由は昨年からずっと言われていることですが、ウクライナ情勢の影響による原材料価格の高止まり、エネルギーや物流コストの上昇があります。一時期よりは落ち着いたものの2022年の年初よりは大幅な円安の影響も続いています。

今年に入ってからの食品値上げには二つの特徴があります。一つが「再値上げ」です。家庭用のうま味調味料「味の素」は22年6月に続く再値上げ、日清シスコの「ごろグラ」は22年6月に内容量を減らす実質値上げをしましたが、再度の値上げを決めました。

2月は冷凍食品の値上げが多いのも特徴です。ニチレイフーズは家庭用冷凍食品のほぼ全てを6〜20%値上げします。主力の「本格炒め炒飯」や「焼おにぎり」も対象です。

価格は変更せずに商品の量を減らす「実質値上げ」も目立ちます。食品にはだいたいの相場があります。コストが上昇したからといって、際限なく値上げしていけば消費者の買い控えにつながってしまいます。実質値上げはメーカーにとっての苦肉の策なんです。たとえば山崎製パンは今月出荷分から人気の薄皮シリーズについて、価格を変更せずに内容量を5個から4個に減らしました。

これだけ値上げが続くと客離れも懸念されますし、メーカー側の提示した価格をどこまで店頭価格に反映すべきか、小売店も苦労が続いています。小売店側が相次ぐ値上げラッシュについてどう感じているか。お店で聞いてきました。

訪れたのは東京・足立区にある「スーパーさんよう」。定期的に特売を開催するなど激安スーパーとして知られていますが、それでも店頭価格を上げなければならないのが現状です。こちらのスーパーでは様々な商品の価格が上昇しましたが、中でも目立っているのは食用油です。

阿部芳邦取締役は「1回あたりの値上げ幅は10円とか微々たる上がり方だが食用油の場合は頻繁に(値上げが)起きているので1年間で2~3割上がっている」と話します。これだけの規模の値上げラッシュは初めてということで、悩みは尽きないようです。阿部さんは「メーカーが値上げを発表しても今回は見送るとか、値上げ幅をメーカー発表より下げるとか交渉している」と話します。

これまでも食品や日用品メーカーはたびたび小売店向けの出荷価格引き上げを打ち出していました。小売店側の力が強く、なかなか店頭価格に反映されるケースは稀でした。ですから消費者もあまり値上がりを実感してきませんでしたし、実際に消費者物価指数も横ばいに近い状態でした。

ところが、今回のような急激かつ大幅な原材料価格の上昇にはメーカー側も強い危機感を持って値上げ交渉に臨んでいます。それが店頭価格にもはっきり表れています。

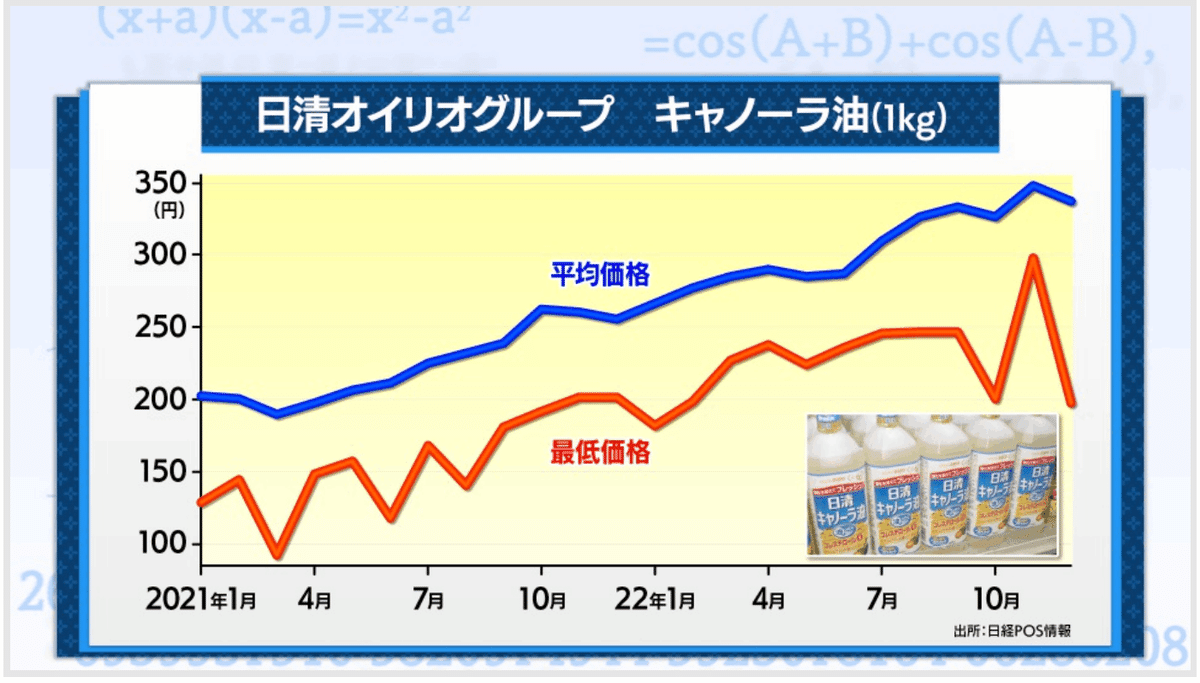

食用油の売れ筋商品、日清オイリオグループのキャノーラ油は2021年に4回、22年は2回、出荷価格を引き上げています。日経POS情報で全国のスーパーの店頭価格をみると、ご覧の通り平均価格が上昇しています。

それだけでなく特売やセールが減少し平均価格と最低価格の差は縮小傾向にあります。日経POS情報が主な食品150品目を調べたところ、2022年11月時点で97%の品目で販売数量に占める特売の割合が1年前より減りました。スーパーにとって電気代や物流費の高騰が重荷になっていて、過剰な安売りをしていると経営が回らない状況となっているようです。

日本経済新聞の食品・日用品の主要メーカーへのアンケート調査では6割の企業が今年「値上げする」と回答しました。値上げラッシュはまだまだ続きそうです。

「アルモンデ」で節約

値上げラッシュに対して、消費者の意識も変化してきました。相次ぐ値上げを受けて節約志向を強める消費者と、多少値上がりしても高価格帯のものを買うという消費者に二極化しています。

節約志向について今年のキーワードとなりそうなのが「アルモンデ」です。

外国語のようにも聞こえますが、実はひらがなにすると分かると思いますが日本語です…。余計なものを買わず家にあるものだけで調理するという意味です。

高価格帯へシフトも

東京大学エコノミックコンサルティングと日本経済新聞が共同で分析した高価格帯と低価格帯の食品のどちらがより売れたかを表す「価格シフト指数」によりますと、1年間で高価格帯のシェアが伸び45%となっています。

全体的に値上げへの抵抗感が強い中、あえて高い商品を選ぶ消費者が出てきたのはなぜでしょうか。幅広い食品が値上がりした結果、「安くてそこそこいいもの」が相対的に減ったことが理由だと私はみています。それならば、「高くていいもの」を購入しようという消費者が増えているんです。もちろん、まだ給料の伸びは追いついていません。

その「原資」はメリハリ消費や節約で浮いた分です。お財布事情は厳しくても「高くていいもの」を購入して、「心の豊かさ」を求める消費者の心理が透けて見えます。

メーカーは消費者の心掴む戦略

メーカーにとっては値上げしても消費者が離れないファンになってもらうことが大事です。味の素はユーチューバーと連携してレシピなどの情報を発信しています。ヤクルトは宅配を担当するヤクルトレディが顧客に特徴を伝えそれが口コミで広がった「ヤクルト1000」が従来商品より価格が高くても売れ行きは好調でヒット商品になっています。値上げへの理解を得るための、イメージ戦略も重要になってきました。