「超」鉄則 ウェッジ理論 - タッグプレイを極める -

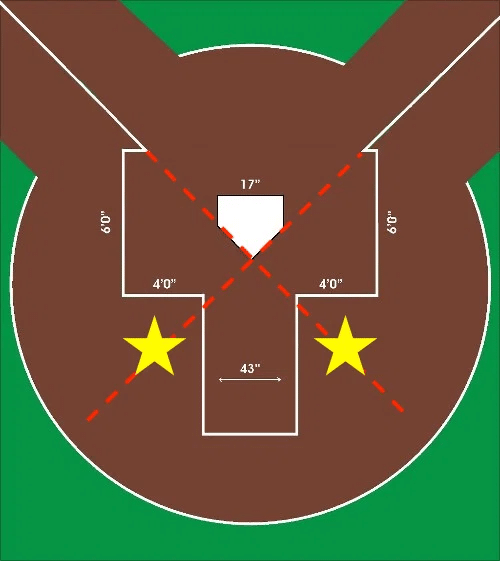

今回はタッグプレイを見る際に基本中の基本となる「ウェッジ理論」について、本塁でのプレイをもとに解説してまいります。

本塁でのプレイの見方の変遷

一・三塁線の延長

おそらくこのセオリーが現在も日本で主流となっているものではないかと思います。私がアメリカの審判学校に行った2012年に教わったのもこの方法です。英語ではFirst(third) base line extendedと言います。

一塁線の延長

捕手がブロックに行く際に使うポジショニングと教わっていました。一昔前までは本塁での衝突プレイは野球の醍醐味の一つとして認識されていました。

映像(↑)からわかるように、多くの審判が一塁線の延長にポジショニングしています。

しかしながら、皆さんご存知のとおり、2014年(日本では2015年)からいわゆる”コリジョンルール(公認野球規則6.01i「本塁での衝突プレイ」)”が導入されたことにより、基本的には捕手がブロックすることは無くなりました。

三塁線の延長

送球が逸れて捕手が本塁を少し離れて送球を捕った後、走者にタッグに行く際に使うポジションとして使うように教わっていましたが、今は捕手がブロックできないことからほぼすべてのプレイがスワイプタッグになるため、基本的に「本塁でプレイを見るときは三塁線の延長」が定説となっています。

ここから先は

3,994字

/

10画像

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?