経験と負担と実態

朝の連ドラが変わった。

あまり関心はなかったのだが、ここ数日、昼の再放送を見ている。

時代は戦後。昭和39年前後の沖縄である。今のところは家族のストーリーで、先日は主人公のお父さんが亡くなった。その後、お母さんと4人の子供たちが力を合わせ、貧しいながら支えあって生活している。その日常がドラマでは描かれている。今のところは。

ドラマでは長男、長女は幼い妹たちの世話をしたり、幼い妹たちも、幼いながら家事の手伝いや様々な雑用を分担して行っている。

昭和時代の美しい家族の姿でもある。

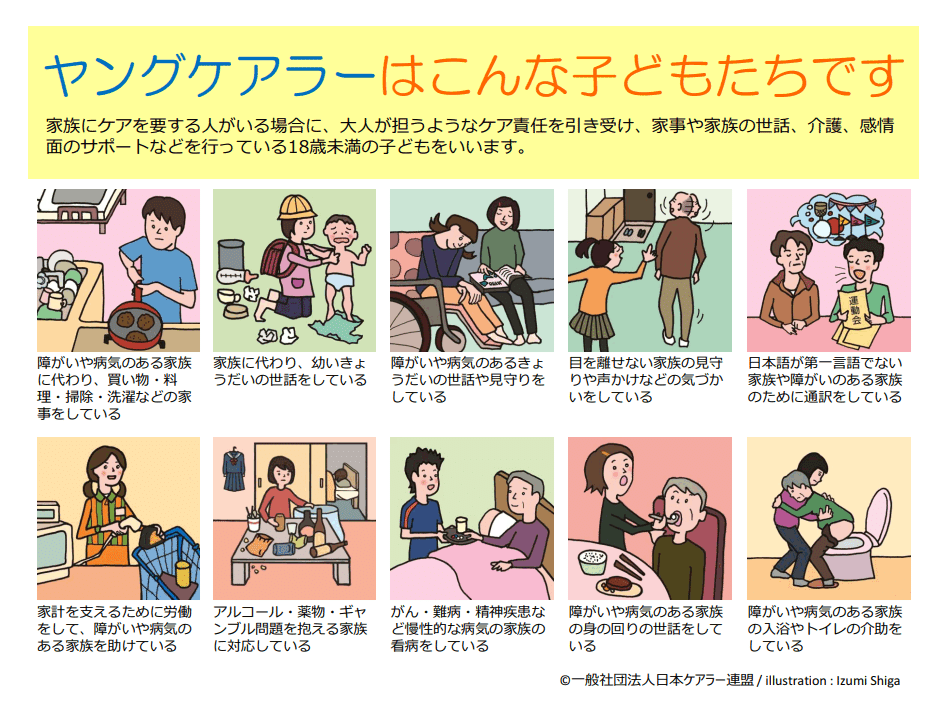

しかしながら、今で言えば、いわゆる「ヤングケアラー」である。

話は変わるが、私には、母親は違うのだが兄がいる。

しかも重度の障害を持ち、話すことも自分で食べることも、当然ながら立つこともできない。

私は物心ついたころから、母親と共に自分なりの世話をしてきた。入院はしていたのだが、病院に行った時、自宅に戻った時は、ご飯を食べさせてあげたり、オムツを変えてあげたり、着替えをしてあげたり。

実の子でもない子に愛情を注ぐ、私の実の母の力になりたいと、当たり前のように手伝っていた。

そんな子供時代があってからか、その経験や体験は、今の議員活動にとても役立っているし、今の私がいるのは、その経験があるからだと確信している。

家庭における「手伝い」と「ヤングケアラー」との違いについてだが、例えば、ヤングケアラーは、子供の年齢や成長の度合いにしては、重過ぎる責任や作業を継続的に担わされると言われている。

現在の実態調査を見ると、「世話をしている家族の内訳」として、最も多いのは「きょうだい」が半数以上を占めている。そりゃそうなるだろう。男女共同参画社会の中で、女性の活躍が求められれば、幼いきょうだいが存在するなら、第一子に多少なりとも負担はかかる。

仮に共働き世帯で祖父母が同居していれば、バリバリの老人はともかく、多少、弱っている高齢者であれば、若者に世話になることもあるだろう。

実態調査結果を見て感じたのは、明らかに「虐待に近い」ケアを子供にさせることや、長時間を費やすこと、その負担から子供の自由や成長、ひいては進学に影響が出るようなことは決してあってはならないと思う。

でも、世の中で最も小さい共同体である家族としての役割の中で、多少の負担・経験・責任は、何も無いよりは、あった方が人生の経験として良い時もある。

ひとり親できょうだいの面倒を見る。

親が精神疾患で家事をしている。

病気や障害がある家族の面倒・見守り・世話をせざるを得ない環境である。

などといった、明らかに子供の負担がかかっている状況であれば、行政や民間の法人などが相談や支援をするべきであると思う。

その反面、最近の「ヤングケアラー」への認識・社会的認知は、子供は「面倒を見ることが悪」と捉えてしまう、ケアを必要とする人は「面倒を見てもらうことが悪」と捉えてしまうことも、考えられるのではないか。

これまで「声」を上げることが出来なかった、ヤングケアラーに必要な支援の手を差し伸べることが出来るようになったことは大変重要なことではあるが、いじめや虐待と同じで、その「定義」で囲い込むことも、とても難しい。

と、朝の連ドラを見たときに思った。