FX|あの指標、何pips動く? 経済指標 62種・4年分 ボラティリティ・ランキング

発表されると即1円動き、絶好のチャンスが生まれることも――。FXトレーダーにとって見逃せない経済指標ですが、経済指標は数十種類あり、初心者には「どれが市場にインパクトを与えるか」がわかりにくく、上級者も影響度の見極めに迷うことがあるかと思います。

今回は過去4年間分・62種類の経済指標について「発表直後、ドル円がどのくらい動いたか」を可視化しました。

「この指標、どのくらい動くっけ?」と確認するデータとしてお使いください。

何をどうランキングにしたか

2021年から2024年の間に発表された経済指標でドル円がどのくらい動いたか、を調べました。

経済指標や為替レートのデータ元

データのソースは以下のとおりです。手作業で整理しているのでミスがあるかもしれません。ご利用は自己責任でお願いします。

経済指標:GMOクリック証券「経済カレンダー」掲載の指標を対象

ドル円レート:GMOクリック証券「ヒストリカルデータ」(口座保有者のみ利用可)

対象期間:2021年1月~2024年12月

経済指標の名前やまとめ方について

経済指標の名前は媒体によって違うことがありますが、今回はGMOクリック証券の経済カレンダーに従いました。

1つの指標で複数の項目が同時に発表される場合はまとめています。

たとえば非農業部門雇用者数と失業率は「雇用統計」にまとめました。ISM製造業景況指数とISM支払価格、鉱工業生産と設備稼働率なども、より知られている名前(ISM製造業景況指数、鉱工業生産)でまとめています。

速報値・確報値がある経済指標は分けています。PMIや耐久財受注などです。

ドル円1分足のボラティリティを調査

経済指標のインパクトそのものを測るため、米ドル/円1分足チャートをもとに「経済指標が発表された足の高値と安値の差」を表にまとめています。

表の数字の単位はpips(1pips=1銭)です。

経済指標 ボラティリティ・ランキング

こちらが今回まとめたランキングです。

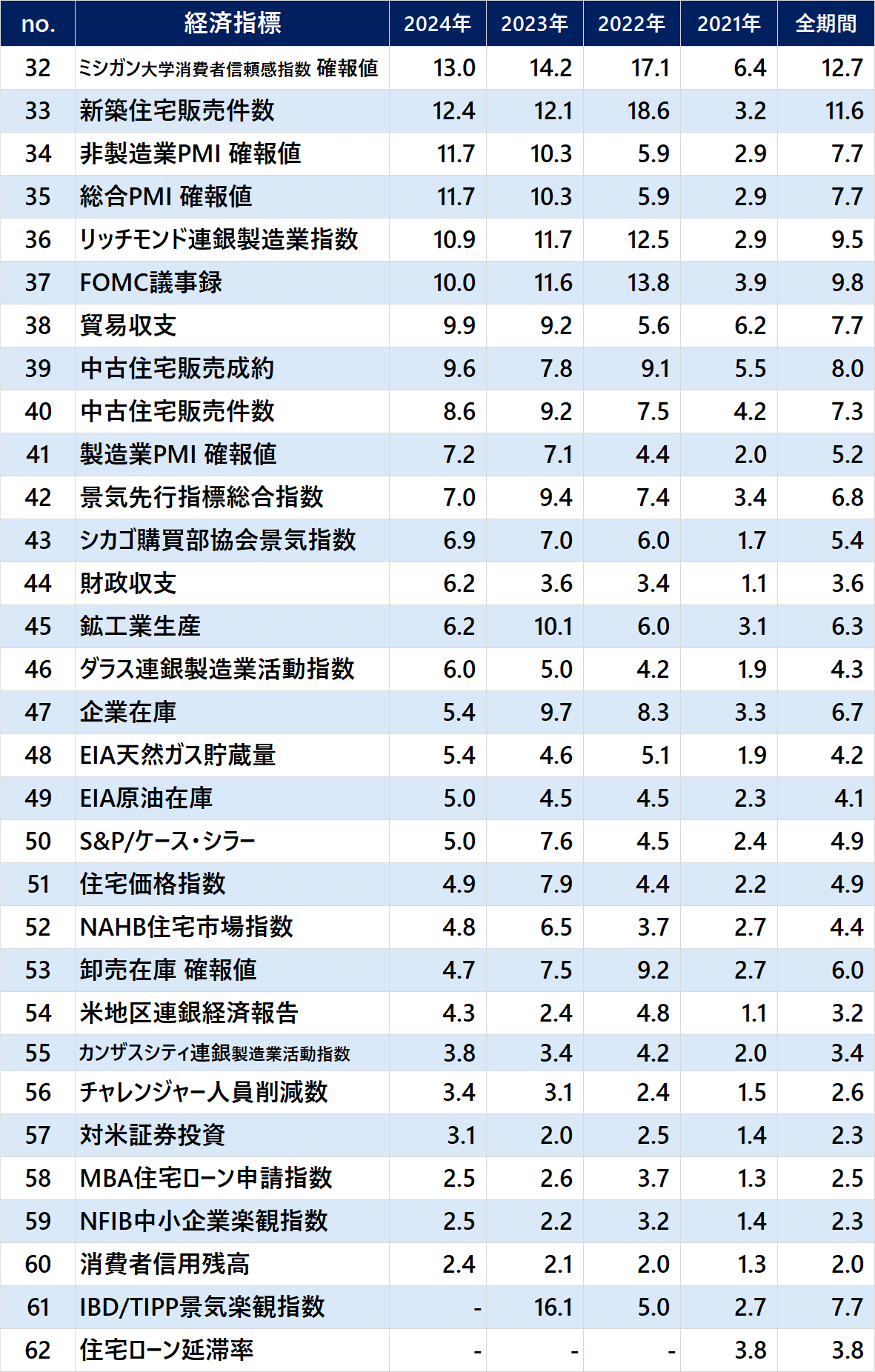

項目は経済指標名、各年の平均ボラティリティ、全期間(2021~2024年)の平均ボラティリティです。

雇用統計の2024年は93.3pipsとなっています。「2024年に発表された12回の平均は93.3pips」ということになります。

1位から31位まで

32位から62位まで

ボラティリティ・ランキングの使い方

この表をどう活用するか、初心者向けに一例を示しておきます。

スキャルピングでの活用法

スキャルピングがやりやすいのは「ボラティリティのある相場」です。

指標発表直後はボラティリティが極大化し、ボラティリティがしばらく続きやすくなります。

発表直後はスプレッドが開いてますが、数十秒経つとスプレッドが落ち着いてきて、かつボラティリティも残っているため、スキャルピングのチャンスが生まれます。

経済カレンダーを指標予定を確認

→ボラティリティ・ランキングで値幅を確認

→ボラの大きな指標がある日はチャンスを待つ

といった使い方ができるかと思います。

「スキャル会議」では、ジジさん、ジュンさん、ナナキさんたち超豪華な億トレーダーたちが指標トレードについても解説してくれています。ぜひご覧ください。

デイトレード、スイングトレードでの活用法

経済指標は押し目買いや戻り売り、利益確定のチャンスとなることがあります。

たとえばバカラ村さん(トレード世界大会優勝)の「スイング会議」ではよく「◯円が押し目買いの目安」といった発言があります。「◯円までは距離があるな…」と思っても、指標がチャンスを与えてくれるかもしれません。

「ターゲットまでの距離」と、その日に控えた経済指標のボラティリティを比べて「到達する可能性がある位置でエントリーのチャンスを待つ(指値を入れる)」といった使い方ができます。

「今週のボラが出やすい経済指標」を知る方法

市場には旬のテーマがあり、その時々で注目される経済指標は変わります。

「今週はどの経済指標に市場が反応しやすいか」を教えてくれるのが、ストリート・インサイツの経済アナリスト安田佐和子さんによる「イベント・インサイツ」です。

安田さんの情報はとにかく解像度が高いのが特徴です。雇用統計であれば市場が注目するのはNFP(非農業部門雇用者数)か、失業率か、平均かといった点まで踏み込んで、初心者にもわかりやすく説明してくれます。

毎週月曜日に更新しているので、ぜひ皆さんのFXの習慣に取り入れてください。

表を作成して気づいたこと

雇用統計、CPI、FOMCのトップ3は盤石。2024年の平均ボラティリティが50pipsを超えているのも、この3つだけ

「インフレから景気へ」が鮮明に。2022年に猛威を振るったCPIのボラが落ち着き、雇用統計が「経済指標の王様」へ復帰

雇用統計とCPIのボラティリティを比べると、下図のようになります。2022年の爆裂インフレ期に「CPIショック」や「逆CPIショック」で2円動くなど、雇用統計以上の注目でしたが、2023年から落ち着きを取り戻し、雇用統計が「経済指標の王様」に返り咲きました。

ISM非製造業、小売、GDP速報値は40pips以上のボラ

FX経験のある方が普段、重要指標として意識しているのは上表の1枚目までではないでしょうか。雇用統計やCPIを「メジャー級」とすれば、「準メジャー級」の指標たちです。

ただ、トップ3以下の準メジャーはややこしいところでもあります。

小売売上高やISM、PMI、PPI(生産者物価指数)、JOLTS(JOLT労働調査)――こうした準メジャー級指標は、私も「そこそこボラが出る」程度にしか把握していませんでした。

準メジャー級のなかでインパクトがあるのはどれか? そんな疑問がこの記事の動機でした。

この2年ほどの数字をみるとISM非製造業景況指数、小売売上高、GDP 速報値の3つは40pips以上のボラが出ており、「準メジャー級のなかでも格上」と言えそうです。

ISMは製造業より非製造業(サービス業)

私もよく迷うのが、区別がつきにくいISMコンビ「ISM非製造業景況指数」と「ISM製造業景況指数」です。

非製造業はサービス業と訳されることもあります。そのほうがわかりやすいですね。

ともにボラティリティを与えてくれる指標ですが、よりインパクトが大きいのは非製造業でした。

2024年の平均は非製造業が45pips、製造業が32pips。2023年も非製造業37pips、製造業32pipsといずれも非製造業>製造業となっています。もしどちらかの日に予定を入れるなら製造業の日がおすすめです。

ただ製造業もボラは大きいので「ISMはどちらも注目」ということでいいかと思います。

PMIは月初の確報値より下旬の速報値

PMIもややこしい指標です。まず製造業、非製造業、総合と3つに分かれ、それぞれに速報値と確報値があります。

結論からいうと、トレーダーにとって重要なのは毎月下旬に発表される速報値(製造業、非製造業、総合が同時に発表)です。

PMI速報値は2023年、2024年とも平均28pipsのボラティリティでしたが、確報値は7~12pipsでそよ風程度です。

理由としては「市場は常に先取りしたがる」ため、速報値が重視されやすい、ということだと思います。

「確報値より速報値」はGDPにも当てはまる

GDPは毎月発表されますが、発表月により数字の種類が異なり、市場の反応も異なります。

1、4、7、10月→速報値 38.2pips(2024年平均)

2、5、8、11月→改定値 27.8pips(2024年平均)

3、6、9、12月→確定値 21.5pips(2024年平均)

いずれもボラティリティが出ていますが、速報値→改定値→確定値の順にボラは低減していきます。ここにも「市場は先取りしたがる」ことが表れています。

「マイナー指標なのに上位」なのは要注意

「なんでこの指標が上位に?」と思うものがありました。たとえば13位の建設支出です。

建設支出は注目度の高い指標ではないですが、2024年の平均ボラは29.7pips。「なぜ?」と思いましたが、発表日を確認すると建設支出はISM製造業景況指数やJOLTS(JOLT労働調査)と同時に発表されることがほとんどです。

建設支出が単体で発表された2021年1月のボラは1pips、2025年1月は10pipsだったため、29.7pipsというのは「同時に出た他の指標に引っ張られている」と考えられます。

耐久財受注(確報値)や雇用コスト指数など、他の指標に引っ張られた指標は他にもあるのでお気をつけください。

この記事のまとめ

「記事の最後にポイントをまとめよう」とAIに言われたので振り返っておきます。

CPI(消費者物価指数)、雇用統計は50~100pipsのボラが期待できる

ISM非製造業景況指数、小売売上高、GDP速報値は40pips以上のボラが期待できる

GDPのボラティリティは速報値→改定値→確定値の順番にボラが低下する。より重要なのは1、4、7、10月発表分。

PMIは月初の確報値より下旬の速報値が動きやすい。イベントが不足しやすい下旬の救世主

「この指標、どのくらいボラが出るかな?」と思ったら、この記事の表を確認する

画像ではなくテキストで検索したい人に

記事は以上となり、ここからはおまけです。

「ページ内検索」がしやすいよう、この下にテキストを貼っておきます。内容は上記の画像とまったく同じです。

グラフ作成に丸2日以上かかったこともあり、ここから先は有料にさせてください。価格は3000円としましたが、Xでリポストすると無料になる「SNSプロモーション機能」もオンにします。

購入画面で[ 拡散を応援して購入 ] を選択し、リポストすると無料になります。ぜひご利用ください。

※SNSプロモーション機能の詳しい使い方はnoteのヘルプを参照してください。

有料部分の内容は上に貼った画像とまったく同じです。テキストをベタ貼りしてあるので「輸入物価指数は?」というとき検索しやすい、というだけですが、よかったらご利用ください。

ここでお帰りになる方も「スキ」ボタン&フォローをぜひお願いします!

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?