タイでハラルフード

タイは多民族国家であり、宗教や生活習慣が多種多様なため、「普通」と言うときにはいろいろな配慮が必要だ。そのうちの宗教で言えば、94%ほどが仏教徒で、ほかにはキリスト教だとかある中、イスラム教徒は全体の5%ほどの人口になるという。

そんなムスリム(イスラム教徒)が食べるものが「ハラルフード」になる。イスラム教では様々な教えや戒律がある中で、食べもの、食材、作り方などにまで厳しいルールがある。それをクリアしたものがハラルフードで、現在はハラルフードのマークなどを見ることで、ムスリムは安心して食事ができる。

タイにおけるハラルフードは、一見、普通のタイ料理と同じようなものもあって、案外に多彩でおもしろい。

タイのムスリムは人口割合で言うと5%ほどになると多くの機関が発表しているし、日本の外務省でもそのように言っている。ただ、この数字は諸説ある中のひとつで、タイのムスリムを統合する組織である「タイ中央イスラム協議会(CICOT)」やタイ政府でさえ、その総数を把握していないのだとか。

熱心なムスリムに訊くと、タイ人の30%がムスリムと言う。しかし、「実際的には700~900万人(約12%)がタイのムスリム人口ではないか」とタイ深南部3県の問題(ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県、およびソンクラー県の一部で散発する爆弾テロなど)に詳しい「ニュースクリップ」の齋藤氏は見ていると仰っていた。

タイのムスリムは、仏教と同じようにタイの文化などに習合している部分が少なくない。ムスリムの本場と言える中東と同じように厳しい戒律の中で暮らすのはごく一部で、それもタイの南部に集中する。

ところが、タイ南部にいるムスリムも、実はタイ人ムスリムの総数におけるごく一部(せいぜい18%くらい)だそうで、ムスリムはタイ全土に散らばっている状態だ。

南部のムスリムはマレーシアを経由してきたマレー系民族が多い。一方、バンコク、タイ北部や東北部などにいるムスリムは中国、ミャンマー、カンボジアなどを経由してきた民族の末裔であることが多いという。だからというわけではないが、タイは2004年ごろから深南部3県の爆弾テロ事件などによって日本の外務省から渡航延期勧告が出ているのに、バンコクでは爆弾テロがほとんど起こらない。もっと言えば、バンコクの若いムスリムはタイ南部の問題についてほとんど知らない人もいれば、大半が無関心である。

そんなムスリムは仏教徒からしたらマイノリティーであったことから、一般の人のように点在して住まず、かつては村落を形成するように集まって暮らしていたようだ。たとえばアユタヤならチャオプラヤ河沿いにそれらしきコミュニティーがある。バンコクだとセンセーブ運河沿いにいくつかある。というのは、かつてセンセーブ運河を造る際にタイ南部からムスリムが捕虜(当時はパタニー王国だった?)として連れてこられたためなのだとか。

バンコクの中心地でおそらく最も古いムスリム・コミュニティーが、ペッブリー通りソイ7だ。バンコクだとほかにはプラカノンのソイ・プリディーや、シーナカリン周辺、ラムカムヘン、ミンブリーやノンジョークなどにムスリム・エリアがある。

ペッブリー通りソイ7は1800年代に南部から来たムスリムのエリアになる。中にある「マスジド・ダルアマン(ダルアマン・モスク)」は1882年に建てられたモスクだ。同じ時期に中華街のヤワラー通りが敷設されているので、このエリアは旧市街並みに古いということになる。

そんなエリアなので、ここにはハラルフードを扱う飲食店が多い。

一般的にはイスラム教は豚肉を食べることを禁じていることがよく知られている。実際に禁じられているのはそれだけでなく、牙のある動物もだめだし、屠殺方法も指定されている。食べもの以外でも動物性原材料を使う化粧品や医薬品などもハラルが関係してくる。

そうなると疑問なのが「そんなことレストランの外観でわかるの?」ということ。

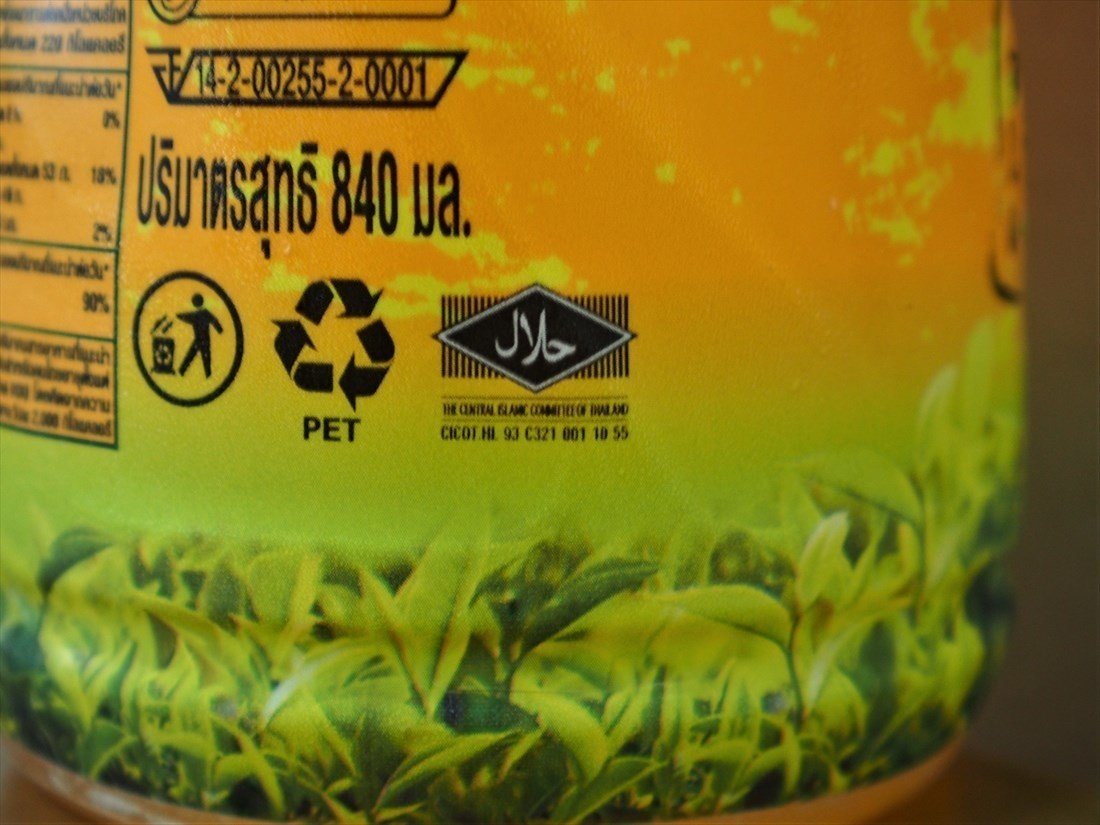

当然、ムスリムにもそれはわからない。そのため、アラブ語で合法を意味する「ハラル」の認証というものがある。各国に認定機関があり、認定品はムスリムでも問題なく食べられるというわけだ。ただ、厳格なイスラム教とはいえその地域特有の文化などに習合しているので、認定は各国の機関で基準が違うという。

ムスリム・レストランは当然ハラルフードである。一般レストランもハラルの店は必ず上の画像のようなハラルマークを入り口や看板に貼っている。これがないとムスリムにはリスクが高すぎて入ることはできない。

ハラルフードは必ずしもイスラム的な見た目をしているわけではない。タイだとイスラム式のクレープ料理であるローティ―があるが、それ以外では必ずしもイスラムっぽさのある料理ではない。

戒律に従い、ハラル認定されたものであればムスリムは自由に食べられるので、上記画像のようにタイ料理の姿をしたハラルフードもある。いや、あるというか、むしろそれが大半だろう。こうなると、むしろ食材の出所がしっかりしている分、ハラルフードの方が安心して食べられる気がしてくる。

タイはムスリムは人口のほんの一部でしかないが、日本よりもその姿を目にすることが多い。先のようにムスリム・コミュニティー以外でもムスリムを見かけるし、ハラルフードを扱う飲食店もあれば、ムスリムのための銀行もある。イスラム教では利息を取ることが禁じられているので、独特なルールで銀行が運営されているのだとか。

コンビニやスーパーでもハラルは身近だ。日本のコンビニがどうなっているか憶えていないが、たぶんこの点に関しては日本よりも進んでいる気がする。というのは、量販店の商品も豚肉などの最初から明らかにハラム(非合法)のものは別として、基本的に裏にハラル・マークが記載されているので、それを確認すればムスリムでも安心して食べられるかがわかるのだ。

ただ、タイでたとえると2004年12月にプーケットなどを襲った津波災害の場合は例外になる。プーケットやその周辺にもムスリムが多い。しかし、当然ながら津波直後はハラルだとか言っていられる場合ではなかったわけだ。そんなときは宗教的意見の「ファトワー」が出され、海外からの救援物資に含まれていたハラル以外のものも食べていいとされた。

このようにタイは多様な食文化があるので、タイ料理という漠然としたイメージではなく、ピンポイントに突き詰めていけば、新しい味に出会ったり、タイの文化を知ることができる機会になる。ハラルフードもほかの国とは違うので、ぜひお試しあれ。