浜松ホトニクスへの超長期投資を考える。

こんにちは、TAKAです。

今回は「光」を活かす会社、浜松ホトニクス(6965)への超長期投資について考えてみました。

浜松ホトニクスは2023年9月8日時点で、株価6630円、時価総額1兆944億円。

PER25.9倍、PBR3.38倍、配当利回り1.15%、ROE15.97%の東証プライム市場のグロース企業です。

【この記事を読んで得するポイント】

浜松ホトニクスとは何だ?という疑問を解決

浜松ホトニクスの事業について詳しくなる。

浜松ホトニクスが製造している製品について詳しくなる。

浜松ホトニクスの成長性について詳しくなる。

浜松ホトニクスの業績について詳しくなる。

浜松ホトニクスの競合他社との比較について詳しくなる。

浜松ホトニクスとはどんな会社?

浜松ホトニクスは静岡県浜松市に本社がある会社で、従業員数は3884名。(2022年9月30日現在)

売り上げ高は2088億円(2022年9月)。

東証プライム市場に上場しています。

浜松ホトニクスは基本、医療用検査機や、半導体露光装置などの部品を作っている会社です。

その主力産業の元になったのはテレビの開発でした。

浜松は高柳健次郎によって、イの字を表示した世界初のテレビ開発の地として知られています。

同社は、高柳健次郎に教えを受けた堀内平八郎によって創業。テレビ関連の真空管及びCRT製造から始める。途中、地に根を深くおろして、テレビ開発だけではなく、光電子(Photo-Electronics)技術の究極を目指そうということで、浜松ホトニクスと会社名を改名する。

そのため高度なガラス加工技術によって、光電子増倍管を始めとした特殊光学機材で高い技術を保持。その後、半導体関連の設備増強によって、半導体レーザーやホトダイオードなどの開発も行っている。

テレビ関連の真空管開発からはじまり、現在では光電子増倍管を始めとする光電子技術で最先端をいく、浜松ホトニクス。

浜松ホトニクスの光電子増倍管(こうでんしぞうばいかん)の国内シェアは100%、世界シェアは実に90%に及びます。

光電子増倍管(こうでんしぞうばいかん、英: photomultiplier tube、PMT)は、光電効果により放出された電子を増幅することにより、高い感度を実現する光センサである。フォトマルまたはPMTと略称されることもある。

光子1個まで検出可能(フォトンカウンティング)な超高感度、高速動作、低ノイズ、広い受光面積などを特長とし、分光分析、高エネルギー物理学、天文学、製版用ドラムスキャナ、医療診断(ガンマカメラ、PET等)、血液分析、石油探査、環境測定、バイオテクノロジー、半導体製造、材料開発その他の用途に広く使用されている。

浜松ホトニクスは日本の国際的な研究分野にも寄与しています。

2002年に小柴昌俊がノーベル物理学賞を受賞したが、これは浜松ホトニクス製の20インチ光電子増倍管が大量に設置されたカミオカンデでニュートリノを観測した功績によるものである。そのため、浜松ホトニクス製の光電子増倍管そのものも2014年10月16日にIEEEマイルストーンに認定された[1]。

続くスーパーカミオカンデでも、同タイプの光電子増倍管が研究に用いられ、2015年の梶田隆章のノーベル物理学賞受賞にも寄与した。

浜松ホトニクスの代表は誰?

浜松ホトニクスの社長は現在(2024年8月)、丸野正氏ですが、会長の晝馬明氏も代表権を持ち、また副社長の加藤久喜氏も代表権を持つ、3人体制で経営に臨んでいます。

代表取締役が3人いる事は上場企業では珍しいと言います。

他の上場企業で3人体制を採用している企業で、「面白法人カヤック」があります。

サイコロを振って給料を決めたり、社員の似顔絵を描いた漫画名刺を使っている会社としてテレビ番組などで紹介されることも多いので知っている方も多いのではないでしょうか。

株式会社カヤック(英・ KAYAC Inc.)は、神奈川県鎌倉市に本社を置くWeb制作・企画・運営会社。イベントの企画や飲食店の運営なども行う。通称、面白法人カヤック。

面白法人カヤックのホームページで3人代表取締役がいる組織の意思決定のノウハウを公開。という記事があるのでぜひご覧になってみてください。

代表取締役を3人にした時の最大のメリットとして、「ワンマン体制を防げる」というものがあります。

たとえば、従業員がワンマン経営者のイエスマンばかりとなり、会社がおかしな方向に進んだり、経営者の判断ミスがあっても誰も意見を言えなくなったりすることなどが考えられます。

そうなると、従業員のモチベーションが下がり、会社の経営自体が上手くいかなくなる危険性があります。

代表取締役が複数いる場合には、社内の権力が1人に集中しないため、このような弊害を防ぐことが期待できます。

逆にデメリットとして挙げられるのが、何事も合議で意思決定する事から、意思決定に時間が掛かる事が挙げられます。

この事を前述の面白法人カヤックは肯定的に受け入れ、『意思決定のプロセスにこだわる組織』としてます。

三代表制のデメリットは、合議制で意思決定が行われるため、どうしても時間がかかるということです。経営とは意思決定そのものですので、合理性を追求するなら、ひとりの人間に意思決定を任せた方が早いのです。

3人で決めるということは、時に時間もかかるし、意見が割れるときもある。でも、割れるからこそ意味があると思うのです。カヤックでは必ず、意見が割れた時には、いま出ている案とは別の、第三の案を出すことにしています。多数決で決めるのでも、誰かひとりに最終決定権があるのでもありません。第三の案に全員が納得して、初めて意思決定となります。

有名なところではトヨタ自動車も代表3人体制を敷いていますが、「合議制」という伝統的な意思決定手法を用いている会社は、偶然にも「鎌倉」「浜松」・「豊田」という地場に根付いた経営を行っている会社です。

これは、もしかしたら偶然ではなく必然かもしれません。

なぜなら、前述の3社とも地域に根付いた経営を創業当初から行っており、合理性よりも、民主的に合意を得るという手法で企業の風土を培ってきました。

合議制は初期の鎌倉幕府に見られました。

NHKの大河ドラマになった「鎌倉殿の13人」です。

合議制は合理性よりも公平性を重要視します。

また、独裁を生まない為の制度でもあるので、民主的でもあります。

浜松ホトニクスの歴史

1948年・・・堀内平八郎(初代社長) 東海電子研究所を設立

戦後の廃墟の中、光電への夢を胸に船出。

1953年・・・浜松テレビ株式会社設立

光技術と産業を結び付けることを理念として設立

1958年・・・初めての半導体製品CdSセルの開発

初めての大量生産スタート

1959年・・・現在にも続く主力製品

光電子増倍管の開発に成功

1963年・・・赤外線用テレビカメラ発売

1967年・・・ロケット自動追尾装置(X-Yトラッカー)の開発に成功

宇宙開発事業への参画始まる

1969年・・・メディカル分野への進出

テレビカメラを用いた瞳孔面積計測装置の開発

1972年・・・電子管の開発、製造で蓄積したノウハウをもとに

シリコンフォトダイオードの開発

1977年・・・コンピュータとの接続で新境地を拓く

コンピュータ用ビジコンカメラの開発

1978年・・・打ち上げられた宇宙の目

宇宙からのオーロラ撮像に世界で初めて成功

1983年・・・浜松ホトニクス株式会社に社名変更

1984年・・・光子・粒子計数型画像計測装置PIAS発売

1994年・・・マイクロフォーカスX線源発売

1996年・・・東京証券取引所市場第二部上場

1998年・・・東京証券取引所市場第一部上場

2002年・・・光電子増倍管が設置されたカミオカンデでの研究により

小柴昌俊東京大学名誉教授がノーベル物理学賞受賞

2005年・・・光技術を使って新しい産業創成を目指す

「光産業創成大学院大学」を開学

2013年・・・SSD、APD、PMTがヒッグス粒子の検出に貢献

フランソワ・アングレール名誉教授、ピーター・ヒッグス名誉教授がノーベル物理学賞受賞

2014年・・・ニュートリノの観測に貢献した「20インチ光電子増倍管」がIEEEマイルストーンに認定

2015年・・・光電子増倍管が設置されたスーパーカミオカンデでの研究により

梶田隆章東京大学教授がノーベル物理学賞受賞

浜松ホトニクスの事業内容

浜松ホトニクスは「光を使いこなす技術を開発して社会に役立てる」会社です。たとえば光をとらえる技術、あるいは光をつくる技術からは、高性能のセンサや光源などを生み出します。さらに用途に応じたシステムアップによって、社会のさまざまな場面で新たな可能性をつくります。

受光も発光も、可視も不可視も

浜松ホトニクスは「受光」と「発光」の両デバイスを扱う企業です。

「受光」では、光電子増倍管やフォトダイオードをはじめとする幅広い光センサを、「発光」では、レーザ、LED、計測用ランプなど各種の光源を開発・製造しています。

また、それらデバイスは目に見える光だけでなく、極微弱光と呼ばれる非常に弱い光や、紫外線、赤外線、X線など目には見えない波長領域の光にも対応しています。

【①浜松ホトニクスの主な製品】

1)光センサ・・・フォトダイオード・光電子増倍管(PMT)・光電管・イメージセンサ・分光器・分光センサなど

2)光学製品・・・オプティカルブロック・ファイバオプティクプレート・FACレンズ・フローセルなど

3)カメラ・・・qCMOSカメラ・CMOSカメラ・CCDカメラ・EMCCDカメラ・ボード型CMOSカメラなど

4)光源・線源・・・LED・UV-LED光源・ランプ・ランプモジュールユニット・マイクロフォーカスX線源など

5)レーザ・・・半導体レーザ・半導体レーザ応用製品・固体レーザ・レーザ関連製品

【②浜松ホトニクスのシステム・装置】

1)製造工程支援装置・・・厚み/膜厚計測装置・光学式ピンホール検査ユニットなど

2)半導体製造関連機器・・・プラズマプロセスモニタ・半導体解析装置など

3)測光機器・・・分光器・測光量評価分光計測システムなど

4)ライフサイエンス/メディカル関連機器・・・バーチャルスライドスキャナ・カイネティクスプレートイメージャなど。

浜松ホトニクスは製造工程の中流にいるメーカー

浜松ホトニクスは世界有数の光部品メーカーです。

基本少量多品種の製造メーカーでいわゆるサプライヤー(供給元)ですが、下流にある完成品の組み立てメーカーの需要に売り上げが左右されやすい、という特徴があります。

浜松ホトニクスの需要変動

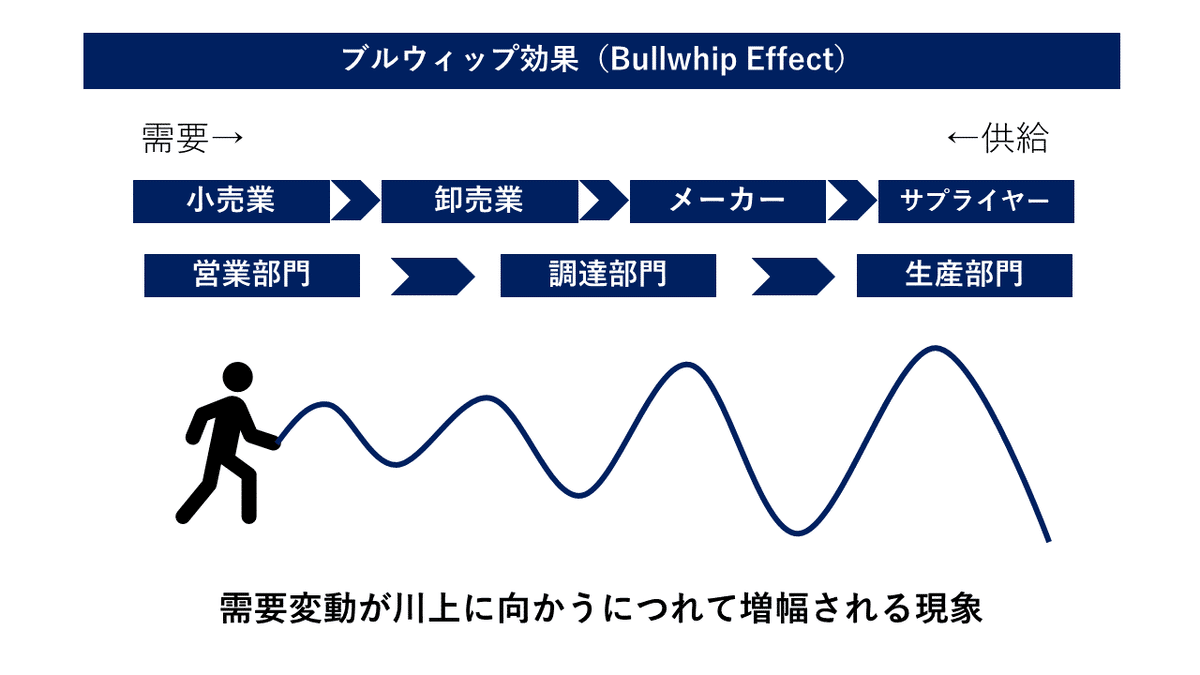

〇ブルウィップ効果とは?

ブルウィップ効果とは企業間や企業内におけるサプライチェーンのなかで川下の需要変動が川上に向かうほど増幅する需要変動現象のことです。

企業間では「小売業→卸売業→メーカー→サプライヤー」、企業内では「営業部→調達部→生産部」の順で本来の需要変動よりも増大した数量が伝播する傾向にあります。この需要変動の波動が発生地点から遠くなるにつれ大きくなるため、鞭がしなる様子に例えられてブルウィップ効果と呼ばれています。

浜松ホトニクスは大きな市場の枠組みの中では最上流のサプライヤーに当たります。

サプライヤーはメーカー、浜松ホトニクスでいうところの半導体装置メーカーなどの需要に影響を受けやすい所があります。

たとえばコロナ禍で医療メーカーの検査機器の需要が爆増したとします。

その分、サプライヤーは売り上げ増、利益増が見込めますが、反対にコロナ禍が一旦収束したことによって完成品メーカーが在庫過剰などの需要減に陥った場合、サプライヤーも売り上げ減、利益減になってしまう現象がおきます。

その振り幅が川上の供給サイドにいくほど大きくなってしまう現象をブルウィップ効果と言います。

このブルウィップ効果により、浜松ホトニクスは需要変動によるリスクがかなり大きいと言えるでしょう。

つまり、医療機器や半導体製造装置メーカーの需要動向には注意が必要です。

浜松ホトニクスの事業の成長性

浜松ホトニクスの売り上げ高平均成長率は、10年平均で7.9%、5年平均で9.9%、3年平均で12.7%です。

とくに直近3年間の売り上げ高の伸び率は高く、将来性があります。

また、営業利益率の平均成長率は10年平均で12.5%、5年平均で19.6%、3年平均で30.9%です。

営業利益の成長率もまた、直近3年間での伸び率が非常に高く、有望です。

ただし、2022年度の売り上げ高営業利益率をピークに営業利益が鈍化傾向にある事は懸念材料になります。

よろしければサポートお願いします!頂いたサポートはクリエイターとしての活動費用として使わせて頂きます!