体操の技を覚えよう【あん馬01】交差技(セア)

体操競技を見る上で、あん馬は最も理解の難しい種目です。

あん馬の強い選手はいったい何がどうすごいのか、どこからどこまでが何の技なのか、それぞれの技の違いはどこにあるのか…など、ひと目見ただけでは理解しにくい種目です。

かといってダンスやBMX、スケボーなどのストリート競技のような派手さもありません。

狭い空間内で約1分間、何をしているのかわからない演技を見るのも乙なもんですが、その技が理解できるようになると感動もひとしおです。

今回は5回に渡ってあん馬についてまとめるので、これを見ることで、ワケのわからないあん馬という種目について理解し、試合会場で、あるいは中継で見た時にあん馬が少しでも楽しくなっていれば嬉しい限りです。

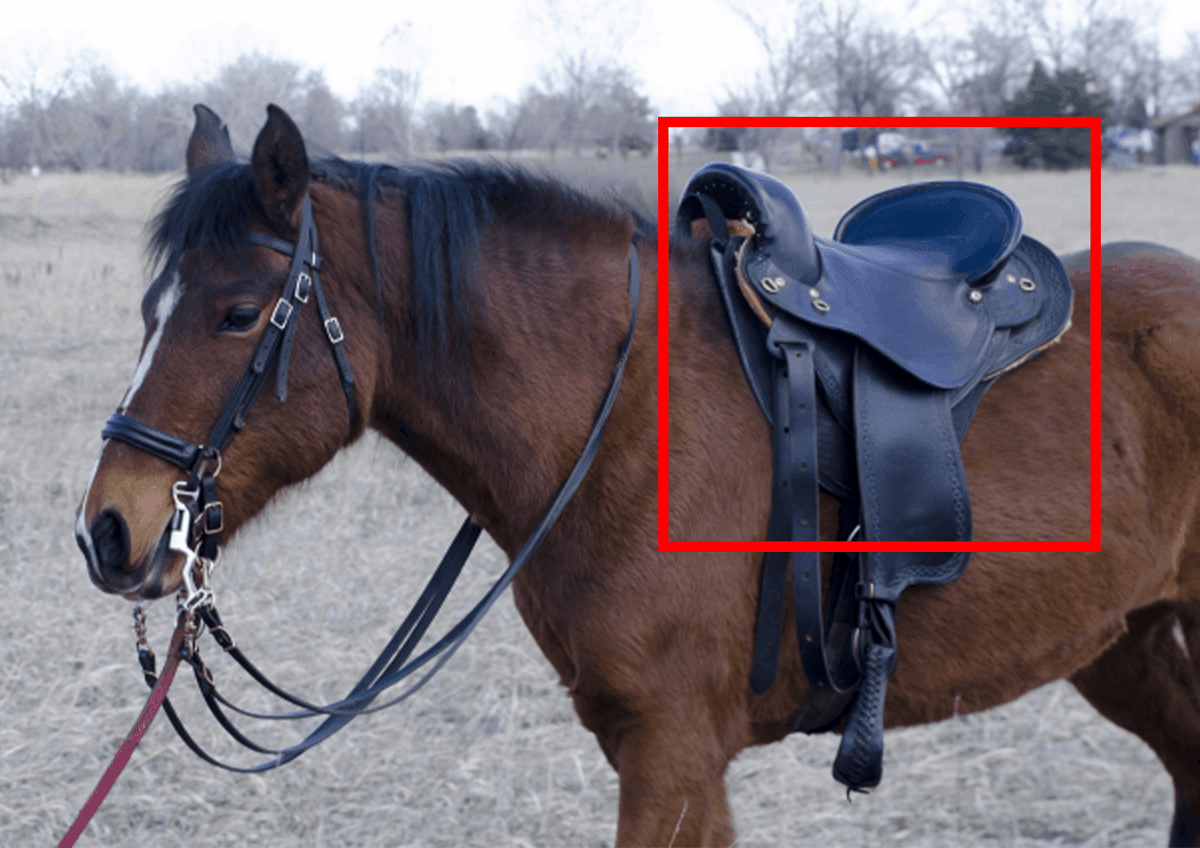

さて、あん馬にどんな技があるのかを話していく前に、あん馬という器具について基本的な情報を抑えておきましょう。

▼あん馬の前提知識

あん馬というのはこちらの器具の事ですね。

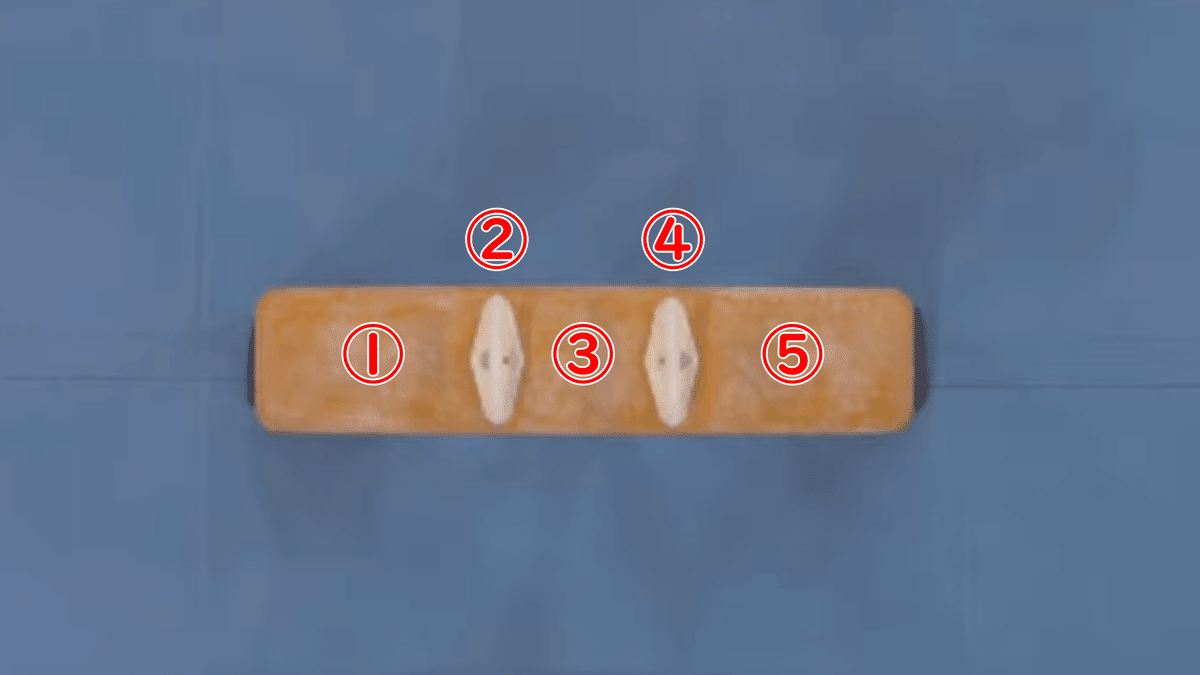

まずこのワケわからん器具に番号を振ります。

上からも見てみましょう。

このように、5つの部分に分けることが出来ます。あん馬とは、馬の背のような形をしており、②④の部分を見ると、取っ手のような突起が二つ付いています。

この取っ手部分を日本語では把手(はしゅ)、英語ではポメル(pommel)と呼びます。(把手と書いて「とって」とも読みますが、ここでは「はしゅ」です。)

そして馬の背中に当たる部分、①③⑤を「馬背(ばはい)」、さらに分けると、二つのポメルの外側にあたる①⑤を馬の端と書いて「馬端(ばたん)」、両ポメルに挟まれた③の部分を「あん部」と呼びます。「あん」とは、漢字で「鞍」。これは「くら」という馬具のことで、人が乗るために馬の背中に取り付ける道具をいいます。

あん馬の器具におけるそれぞれの場所の呼び名について理解できたでしょうか。

これからあん馬の技を説明する上で、この呼び名を覚えておくと理解がしやすいので覚えておきましょう。

器具の各部位の呼び名が理解できたところで、いよいよ技の説明に入っていきます。

同シリーズのゆかの説明をした時に、体操には、「技グループ」というものが存在することは説明しましたね。

各種目4つの技グループがあり、演技者は、演技構成を組むうえで、各グループからそれぞれ1つは技を入れなければならないことが要求されています。

あん馬も例に漏れず、4つの技グループがあり、下記のように技が分けられています。

Ⅰ:交差技

Ⅱ:旋回技

Ⅲ:旋回移動技

Ⅳ:終末技

第1回目はこの中から「グループⅠ:交差技」についてまとめていきます。

今でこそあん馬は旋回技が主流ですが、大昔の体操競技では、実際の馬の背中を使い、交差技を使って競っていた歴史があるといいます。

体操競技創世期から存在する交差技は、現代にいたるまで様々な発展技が生まれてきました。

交差技とは、両手でポメルまたは馬背を支持した状態で両脚を馬の前後に配置し、左右への振動を伴う事で前後の脚を入れ替えて再び両腕支持をするという技。

この技を「正交差」または「セア」と呼びます。

この動きを基本とし、これに様々な要素を加えることで技を発展させることができます。

セア系の技は要素を加えることで難度を上げることができますが、D難度を最高としており、今後E難度以上の技が誕生することもありません。

セア系の技に加えられる要素は…

「ひねり」「とび横移動」「倒立」このほかに、「器具のどの部分を使ったか」も重要な要素になってきます。

それではひとつずつ見てみましょう。

▼セア系の技

①正交差(セア)【A難度】

このグループ全ての基本となる正交差(セア)。

先ほど説明したように、脚を馬体の前後に置いた状態で横方向に振動を加え、脚が馬体よりも上に来たところで前後の脚を入れ替え、再び支持の形に戻ります。

爪先の位置が肩よりも上がっていることが要求され、それに満たない場合は減点となります。

②逆交差(バックセア)【A難度】

①正交差と同じく、横への振動を使って脚の位置を前後入れ替える技ですが、①正交差と違う点は馬体に対して向いている体の面です。

①正交差はあん馬に対してお腹を向けていますが、②逆交差はあん馬に対して背中を向けています。

脚を入れる時も交差した後も背を向けているので「逆」。

正交差が「セア」と呼ばれるのに対し、逆交差は「バックセア」と呼ばれます。

③正交差とび横移動【B難度】

①セアをしながらとび局面を作ることで、腰の位置があん部から馬端へと移動、手は片方がポメル、もう片方が馬端馬背を支持する形に収めています。

この移動の要素を足すことで難度がひとつ上がり、B難度になります。

「とびセア」とも呼ばれます。

④逆交差とび横移動【B難度】

②バックセアをしながらとび局面を見せます。

①セア⇒③とびセアと同じく②バックセアがとびバックセアになると難度がひとつ上がりB難度になります。

⑤正交差ひねり逆交差入れ【B難度】

①セアにひねりの要素を加えます。

上半身と下半身ともに半分ひねって再び支持するときは顔の向きが反対方向を向くことになります。

おなかが下を向いた状態で振り出し、ひねりを加えることで背中が下を向いた状態で再び支持する(逆交差入れ)ことで完了する技です。

⑥正交差とび横移動ひねり逆交差入れ【C難度】

①セアに③の「とび横移動」の要素と⑤の「ひねり」の要素を組み合わせた技です。

このふたつの要素を組み合わせることによって難度はC難度になります。

ここでも腰の位置があん部から馬端へと移動しています。

おなかが下を向いた状態で振り出し、横移動しながらひねりを加えることで背中が下を向いた状態で再び支持する(逆交差入れ)ことで完了する技です。

Robert SELIGMAN (CRO) - 2020 Europeans, pommel horse final

馬端で開始してあん部へ移動しても同じ技になります。

Artur DAVTYAN (ARM) - 2023 Artistic European bronze medallist, pommel horse

⑦正交差とび横移動ひねり正交差入れ【B難度】

⑥とびひねりセアと似た動きの技ですが、別の技です。

ここで注意しなければならないのは、この技は「逆交差入れ」ではなく、「正交差入れ」であることです。

⑥とびひねりセアと違う点は、この技では上半身のみをひねっていて、下半身はひねっていないこと。

体の向きはひねっていますが、足を前後入れ替える事はしていません。

お腹が下を向いた状態で振り出し、ひねりを加えた後もお腹が下を向いた状態で再び支持することになります。

このひねり方だとC難度の⑥とびひねりセアよりも難度が下がってB難度になります。

ここでは馬端で開始してあん部へ移動しています。

⑥と⑦の違いは脚の動きを見ると分かりやすいです。

⑧正交差とび横移動ひねり逆交差入れ(馬端~馬端)〔ミクラック〕【D難度】

⑥セアとびひねりと同じ動きをしていますが、移動距離が異なっています。

⑥セアとびひねりではあん部から馬端へ、もしくは馬端からあん部へ移動していましたが、この技は馬端から振り出して逆馬端で支持しています。

グループⅠ:セア系でD難度が取れる数少ない技なので、難しくはありますが実施する選手は少なくありません。

⑨正交差1/4ひねり一把手上倒立経過、手を換えて下ろして開脚支持(両足の入れ替えを伴う)〔リーニン〕【D難度】

①セアの振動を利用して倒立まで上げる技。いわゆる「セア倒立」と呼ばれるものです。この時倒立は片方のポメルの上に両手を置く形になります。

倒立に上げるときに軸となる腕と、倒立から下ろす時に支えとなる腕が入れ替わって、背中が下を向いた逆交差入れの形で開脚支持に収めることで技が完了します。

下の画では倒立に上げるときの軸が右腕、下ろす時の支えになっているのが左腕になっています。

この技には〔リーニン〕の名前が付いています。

⑧ミクラックと⑨セア倒立

このふたつの技がグループⅠ:セア系でD難度が取れる数少ない技です。

⑩逆交差1/4ひねり一把手上倒立経過、下ろして開脚支持(両足の入れ替えを伴う)【C難度】

⑨セア倒立は①セアの動きから倒立に上げていましたが、この技は②バックセアから倒立に上げる動きをしています。

⑨と同じく交差から倒立に収める技ですが、⑨セア倒立より難度はひとつ下がってC難度になります。

こちらも逆交差入れで支持することで技が成立します。

このほかにもセア系の技はいくつかありますが、主な技はこれくらい覚えとけば問題ないでしょう。

セア系の技は多くの場合、演技の初めに実施されることがほとんどです。

橋本大輝選手のように中技にセア系を入れる演技構成は珍しいですね。

グループⅠ:セア系の技はD難度が最高難度なので、難度価値点をガンガン稼ぎたい選手はセア系の技は1つで済ませる選手も少なくありません。

セア系の技を3つも入れる選手はなかなか珍しい類と言えますが、日本の神本雄也選手のあん馬はセア系を4つも入れたかなり珍しい演技構成になっています。

ここでは

⑥正交差とび横移動ひねり逆交差入れ【C難度】

⑨正交差倒立〔リーニン〕【D難度】

⑩逆交差倒立【C難度】

④逆交差とび横移動【B難度】

この4つを実施しています。

チャプター02 旋回技(旋回/開脚旋回/ロシアン)

チャプター03 旋回移動技(旋回/開脚旋回/ロシアン)

チャプター04 倒立技、終末技

チャプター05 フロップ・コンバイン

【画像出典】

http://gymlove.net/gl/topics/gallery/2013/09/30/67-18/

https://www.youtube.com/watch?v=XPFkGJwv_zI&t=1784s