【体操競技】男子各種目の覚えておいた方がいいこと

前回紹介した「Dスコア」「Eスコア」もそうですが、体操競技にはただ聞いただけではわからない単語というのが様々あります。

ここでは、体操を見る上でこれさえ覚えておけば大丈夫!というような基本的なルールや用語などを残します。

オリンピックで体操を見る上でわからないことはここで確認しておきましょう。

すべての種目に共通する要素

まずは姿勢です。

体操競技の技は、同じ要素でも姿勢を変えることによって難度が変わるものがほとんどです。

体操競技における姿勢には以下の3つがあります。

・抱え込み

・屈身

・伸身

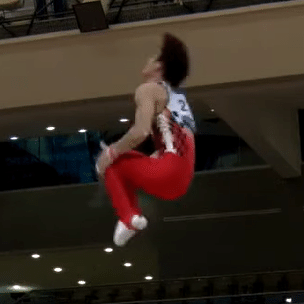

抱え込みはこの姿勢です。

TANAKA Yusuke (JPN) - 2018 Artistic Worlds, Doha (QAT) - Qualifications Horizontal Bar

膝と腰を曲げ体を丸く小さくして、膝を抱え込むような姿勢。

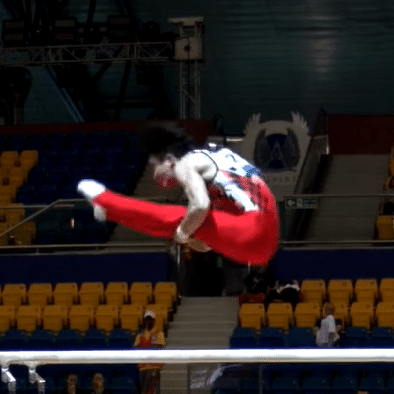

屈身はこの姿勢。

TANAKA Yusuke (JPN) - 2018 Artistic Worlds, Doha (QAT) - Qualifications Parallel Bars

腰は曲げていますが、膝はピンと伸びています。

身を屈めると書いて「屈身」。屈伸運動の屈伸とは全く別物です。

かつてNHKですら間違えたことがあるので要注意です。

伸身はこの姿勢。

UCHIMURA Kohei (JPN) - 2018 Artistic Worlds, Doha (QAT) - Qualifications Horizontal Bar

膝も腰も曲がることなく、まるで1本の線のように美しく伸びています。

身を伸ばすと書いて「伸身」です。

この3つの姿勢はあん馬以外の種目すべてに共通することなので覚えておきましょう。

同じ宙返り技をするとしたら、抱え込み⇒屈身⇒伸身 の順に難しくなっていきます。

ゆか

跳馬以外の全ての種目には、4つの技グループがあります。

選手はそれぞれの技グループに属する技を必ずひとつは演技の中に入れなくてはなりません。

ゆかの技グループは4つに分けられます。

Ⅰ:アクロバット以外の技

Ⅱ:前方系の技

Ⅲ:後方系の技

Ⅳ:1回以上のひねりを伴う前方または後方系の1回宙返り技

ゆか以外のあん馬・つり輪・平行棒・鉄棒の4種目のグループⅣは「終末技」となっていますが、ゆかに関しては例外です。

このように、ゆかの宙返り技は主に前方系と後方系に分けられます。

その見分け方は踏切の瞬間にあります。

進行方向に向いて踏み切ると前方系、進行方向と反対側を向いて踏み切ると後方系になります。着地した時の向きはここでは関係ありません。

前方系

MARIANO Arthur (BRA) - 2019 Artistic Worlds, Stuttgart (GER) - Qualifications Floor Exercise

後方系

MARIANO Arthur (BRA) - 2019 Artistic Worlds, Stuttgart (GER) - Qualifications Floor Exercise

ゆかの終末技(演技の最後に行う技)は2回宙返りであることが要求されています。

多くの選手は終末技でD難度の後方系の技を使うことが多いのですが、ゆかを得意とする選手にはE難度を終末技にする選手もいます。

ゆかにはどんな技があるのかをまとめています。

もしよかったら全部覚えてください。

体操の技を覚えよう【ゆか01】前方宙返り

体操の技を覚えよう【ゆか02】後方宙返り

体操の技を覚えよう【ゆか03】アクロバット以外の技

体操の技を覚えよう【ゆか04】組み合わせ加点

あん馬

あん馬が一番何をやっているのかわからんとお思いでしょうが、僕もそんな感じです。でも何の技をやっているのかがわかるようになると、「この演技構成おもしろい!」とか「このさばき方良いなぁ~」と思うようになります。

あん馬の技グループはこの通りです。

Ⅰ:交差技

Ⅱ:旋回技

Ⅲ:旋回移動技

Ⅳ:終末技

交差技というのは、この種目が実際の馬を使って行われていた大昔から存在したもの。両足を馬体の前後に置いて馬体を挟むような動きを基本とします。

これにとび移動やひねり、倒立の要素を組み合わせることで、現在では様々な技があります。

次に、あん馬の旋回には主に3つの種類があります。

・単純な旋回

・開脚旋回

・下向き転向(ロシアン)

単純な旋回というのはよく見る旋回のことですね。

脚を閉じた状態(閉脚)で頭の位置が変わらず、胸から足先までを旋回させる動きです。この単純な旋回は1周するだけでA難度の技として認定されます。まぁその1周するだけっていうのが難しいんですが。

FIG WORLD CHAMPIONSHIP REPLAY: 2019 Men's Artistic Gymnastics Pommel Final

開脚旋回は先に述べた動きを脚を開いた状態(開脚)で行うこと。

近年では開脚旋回が高く評価される傾向にあるため、すべての技を開脚旋回で構成する選手もいるほどです。

あん馬だけは何をやっているのかマジでわからんな人にとっても開脚旋回をやってくれると華があるのでカッコいいと思いますよね。

こちらも単純な旋回と同様、1周するだけでA難度が取れます。まぁその1周するだけっていうのが難しいんですが。

FIG WORLD CHAMPIONSHIP REPLAY: 2019 Men's Artistic Gymnastics Pommel Final

続いて下向き転向という動きなのですが、こちらは単純な旋回と違って、体が下を向いたまま回るという技です。こちらは半周(180°)、1周(360°)、2周(720°)、3周(1080°)と、回る回数が多いほど難度は上がっていきます。

この動きを終末技に使う選手もいます。ロシアンとも呼ばれます。

この下向き転向は単純な旋回とは違い、半周するだけでA難度がもらえます。まぁその半周するだけっていうのが難しいんですが。

FIG WORLD CHAMPIONSHIP REPLAY: 2019 Men's Artistic Gymnastics Pommel Final

かくいう私もかつては競技経験者。競技を始めてからあん馬の旋回を1周回せるようになるまで1年かかりました。

さらにあん馬には専門用語が多いのでいくつかピックアップします。

・馬体⇒あん馬の茶色の部分(①③⑤)

・把手(ポメル)⇒2つ突き出た取っ手のような部分(②④)

・馬端⇒馬体のうち、両ポメルの外側の部分(①⑤)

・あん部⇒馬体のうち、両ポメルの間の中央部分(③)

あん馬もどんな技があるのかをまとめています。

もしよかったら全部覚えてください。

体操の技を覚えよう【あん馬01】交差技(セア)

体操の技を覚えよう【あん馬02】旋回技(旋回/開脚旋回/ロシアン)

体操の技を覚えよう【あん馬03】旋回移動技(旋回/開脚旋回/ロシアン)

体操の技を覚えよう【あん馬04】倒立技、終末技

体操の技を覚えよう【あん馬05】フロップ・コンバイン

つり輪

つり輪のグループはこの通り。

Ⅰ:振動技、振動倒立技

Ⅱ:力技

Ⅲ:振動を伴う力技

Ⅳ:終末技

つり輪の肝となるのが力技です。

難度を稼ぐにはより高難度の力技を取得しなければなりません。

その力技の種類は以下の通りです。(難度順)

・背面水平懸垂(A)

・正面水平懸垂(A)

・開脚上水平(A)

・脚上挙(B)

・十字懸垂/脚上挙十字懸垂(C)

・上水平支持(C)

・十字倒立(D)

・中水平(D)

・上向き中水平(E)

()内は単体で実施した場合の難度です。

これらの技を様々な動きと組み合わせることによって単体で得られる難度よりも高い難度を得ることができます。

この中で特に多く実施されるのが・・・

・十字懸垂(C)

Men's Rings Final | Tokyo Replays

・上水平支持(C)

ZOU Jingyuan (CHN) - 2022 Artistic Worlds, Liverpool (GBR) - Qualifications Rings

・中水平支持(D)

YULO Carlos Edriel (PHI) - 2022 Artistic Worlds, Liverpool (GBR) - Qualifications Rings

・十字倒立(D)

Men's Rings Final | Tokyo Replays

これらの力技の形さえ覚えておけば、つり輪はバッチリです。

中水平や十字倒立は単体でもD難度と高難度なので人気ではありますが、これを減点無しに実施できる選手は数少ないと思います。

個人総合を戦う選手はつり輪が苦手な選手が多いので中水平や十字倒立の姿勢も曖昧な実施が多くなります。

つり輪もどんな技があるのかをまとめています。

もしよかったら全部覚えてください。

体操の技を覚えよう【つり輪01】振動技・振動倒立技

体操の技を覚えよう【つり輪02】力技

体操の技を覚えよう【つり輪03】振動力技

体操の技を覚えよう【つり輪04】終末技

跳馬

跳馬は1回の跳躍ですべてが決まります。

跳躍技一つひとつに対してDスコアが決まっていて、技グループはありますが、グループ点のようなものはありません。

跳馬の技グループも4つあります。

Ⅰ:1回以上のひねりを伴う1回宙返り技

Ⅱ:前転とび、前転前方1回宙返り、すべての前方2回宙返り技

Ⅲ:側転とびとツカハラ(ひねり)、カサマツ、すべての後方2回宙返り技

Ⅳ:ロンダート踏切の技でひねりを伴う1回宙返り技

Ⅴ:ロンダート踏切で単純なひねりを伴うまたは伴わない技、すべての2回宙返り技

グループⅠ,Ⅱ,Ⅲは前転とびと側転とび、その中でも1回宙返り技と2回宙返り技に分けられています。

グループⅣ,Ⅴはユルチェンコとび、ロンダートひねり前転とび、その中でも1回宙返り技と2回宙返り技に分けられています。という風に分けられています。

前転とび

前向きに踏み切ってハンドスプリングの要領でテーブルに着手。

このとび方で1回以上のひねりのある1回宙返り技はグループⅠに、宙返りがない、またひねりが1回より少ない1回宙返り技、すべての2回宙返り技はグループⅡに該当します。

側転とび

前向きに踏み切って側転のように1/4ひねって横向きに着手。

このとび方で1回以上のひねりのある1回宙返り技はグループⅠに、宙返りがない、またひねりが1回より少ない1回宙返り技、すべての2回宙返り技はグループⅢに該当します。

ユルチェンコとび

ロンダートから後ろ向きに踏み切ってバック転のように後ろ向きに着手。

このとび方で1回以上のひねりのある1回宙返り技はグループⅣに、宙返りがない、またひねりが1回より少ない1回宙返り技、すべての2回宙返り技はグループⅤに該当します。

ロンダートひねり前転とび

このとび方で1回以上のひねりのある1回宙返り技はグループⅣに、宙返りがない、またひねりが1回より少ない1回宙返り技、すべての2回宙返り技はグループⅤに該当します。

グループ点が無いのにグループが分けられているのは、種目別で競うスペシャリストたちにとって重要となります。

団体や個人総合と違って、種目別跳馬は2本の跳躍によって決まります。

その2本の跳躍をそろえるうえで、2本の技をそれぞれ別のグループから選定しなければなりません。グループⅠの技を2つ跳んだり、グループⅡの技を2つ跳ぶことはできないのです。

これらの技を跳び方別にまとめていますのでもしよかったら全部覚えてください。

体操の技を覚えよう【跳馬01】跳び方の種類

体操の技を覚えよう【跳馬02】前転とび

体操の技を覚えよう【跳馬03】側転とび

体操の技を覚えよう【跳馬04】ロンダートから入る技

体操の技を覚えよう【跳馬05】グループ分け

平行棒

平行棒のグループはこの通り。

Ⅰ:腕支持から始まる技

Ⅱ:2本のバーでの支持または振動系の技

Ⅲ:1本または2本のバーでの長懸垂技、棒下系の技

Ⅳ:終末技

平行棒は、6種目の中で唯一、すべてのグループにE難度以上の技がある種目です。

なので8の技すべてをE難度で構成することが可能です。

可能というだけで実際にやってる選手は見たことはありません。

平行棒の技は字面で見るとわかりにくいですが、映像で見るとこういうことか!となるので、たくさん見てみてください。するとみんなが使ってる技というのがよくわかります。

平行棒の技は種類が豊富なのでゆっくり全部覚えていきましょう。

体操の技を覚えよう【平行棒01】支持系の技

体操の技を覚えよう【平行棒02】腕支持系の技

体操の技を覚えよう【平行棒03】長懸垂系の技

体操の技を覚えよう【平行棒04】逆懸垂系の技

体操の技を覚えよう【平行棒05】終末技

鉄棒

前回の記事でも書いていますが、鉄棒の技グループはこの通り。

Ⅰ:ひねりを伴う、または伴わない車輪技

Ⅱ:手放し技

Ⅲ:バーに近い技

Ⅳ:終末技

グループⅡ:手放し技の基本形だけ覚えておけば鉄棒は大丈夫です。

グループⅠ,Ⅲは興味があったら覚えてみるくらいで良いと思います。

では手放し技にはどんな種類があるのか、基本となる技を覚えましょう。

・トカチェフ(C)

・コバチ(D)

・マルケロフ(C)

・イェーガー(C)

・ギンガー(D)

・ゲイロード(E)

このうちよく見られるものが

・トカチェフ(C)

・コバチ(D) の2つです。

トカチェフは「懸垂前振り開脚背面飛び越し懸垂」という技です。

WORLD CHAMPIONSHIP REPLAY - 2019 Artistic Gymnastics Men's Horizontal Bar Final

これを基本として、脚を閉じたり伸身でやったり、シュタルダーという技と組み合わせたり、ひねりを加えることで難度が上がっていきます。

トカチェフ系の最高難度はH難度の「スアレス」という技です。

コバチ系は鉄棒が得意な選手が多く実施する華やかな技です。

内村選手が実施していた「ブレットシュナイダー」もこの一族です。

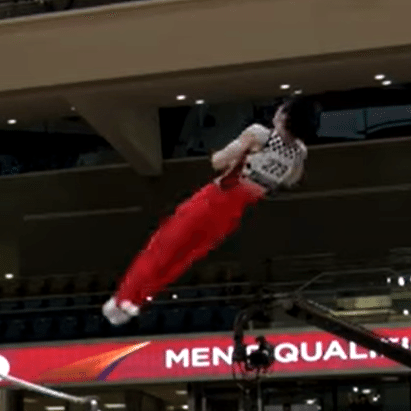

コバチは「バーを越えながら後方抱え込み2回宙返り懸垂」という技。

TANAKA Yusuke (JPN) - 2018 Artistic Worlds, Doha (QAT) - Qualifications Horizontal Bar

これを屈身にしたり伸身にしたり、ひねりを加えることで難度が上がっていきます。

コバチ系の最高難度はI難度の「ミヤチ」という技です。

手放し技も豊富ですが、手放し技以外にも色んな技があるので全部覚えてください。

体操の技を覚えよう【鉄棒01】車輪系の技

体操の技を覚えよう【鉄棒02】手離し技

体操の技を覚えよう【鉄棒03】バーに近い技

体操の技を覚えよう【鉄棒04】終末技

体操の技を覚えよう【鉄棒05】組み合わせ加点

さて、2回に渡って体操の、そして男子の各種目の基本情報をお送りしました。

noteでは言いたいことは1つの記事にまとめた方が良いという公式のアドバイスをガン無視しております。

各種目これだけは覚えてほしいという情報をまとめていますが、

あん馬に関してはこれだけで理解できなくても全然問題ありません。

あん馬だけは説明して理解できるものだと思ってないのでね。

各種目の技についてまとめた記事もそれぞれ書いているので、よかったら全部見て全部覚えてみてください。