2021年東京オリンピック アメリカ男子の予選の演技

ロンドン五輪、リオ五輪と、予選では団体1位で通過しながら、決勝ではメダルを逃すという予選番長的展開が続いていたオリンピックでのアメリカ団体。

2014年世界選手権で銅メダルを獲得して以来、団体のメダルからは遠ざかっています。

五輪経験者は1人だけ。ほとんどが五輪初出場で若返ったメンバーが、若さゆえのパワフルな演技を見せつけます。

第1ローテーション:平行棒

▼ユル・モルダウアー(0:09:30~)

アメリカのモチベーション担当。

初手に高さのある②爆弾宙返りで惹きつける。

④車輪ディアミドフの後に⑤棒下宙返り倒立、⑥棒下宙返りひねり倒立と、棒下倒立系を2つやります。

ディアミドフ系は倒立にハメるのが難しく、倒立が流れてしまう実施が多いのですが、ユルはガッチリ倒立にハメて棒下系の技につなげます。

勢いのある実施でしたが、マクーツの途中で落下してしまいました。

E難度のマクーツを落とし、代わりにA難度の➀前振り上がりがDスコアに反映されてDスコアは6.3の予定が5.9になってしまいました。

▼シェーン・ウィスカス(0:12:35~)

アメリカの堅実担当。

オールラウンダーらしく、よく使われている技を集めた無難な演技構成です。特筆するとしたら⑤車輪ライヘルトが入っているのは個性と言えるでしょうか。

⑥ディアミドフで足が乱れかけますが、至極無難な演技で高得点を出します。

終末はE難度の⑩前方ダブル。

▼ブロディ・マローン(0:15:35~)

アメリカのポイントゲッター。

冒頭はロシアのダラロヤンも使っていた➀横向きの逆上がりから入る。

キレのある技を連続し、ピンコによって弛緩させる。緩急のある演技です。

動きにキレがあって演技があっという間に終わります。

Dスコアはそこまで高くないですが、Eスコアは高い得点が出ています。

終末は⑩屈身ダブル。

▼サミュエル・ミクラック(0:18:45~)

個人総合を狙うミクラックにとっては最も得点が狙える種目。

高さのある⑤車輪ライヘルトからこれまた高さのある⑥ササキ、そして懸垂から直接膝を曲げてのモイに繋げます。

そこから⑦バブサー、⑧ティッペルトと長懸垂技を連発する綺麗な演技構成です。

終末の⑩前方ダブルハーフは脚が閉じられていて素晴らしい実施。Eスコアは9点台に乗せて種目別決勝へ進出します。

技を1つ落としたユルの得点がカットされましたが、ミクラック以外の3人は平行棒での実力差はあまりないので痛手ではないでしょう。

とはいえ、落下+0.4の失点でこの点数という事は、通していれば15点に乗せられていたのではと考えてしまいます。

ミクラックがベテランの貫禄を見せて、想定以上の高得点を出して種目別決勝に進んでいます。

やはり平行棒は全体的にEスコアが甘めに出ている気がします。

第2ローテーション:鉄棒

▼シェーン・ウィスカス(0:35:55~)

②コールマン、③コバチと、コバチ系の技を確実に成功

国内選考ではカッシーナを使っていましたが、ここでは使わず。その代わりに➀ヤマワキを入れています。

難度の高くない車輪技は手馴れ具合が滲み出ていてカッコいいさばきです。

片手車輪は映えますね。

カッシーナを抜いたことでDスコアは下がり、決定点もそこまで高くはありません。

シェーンが唯一暴れられる種目なだけに、カッシーナが無いのは消化不良感。

▼ユル・モルダウアー(0:38:25~)

いちいち動きにキレがありますが、⑧アドラーひねりなど難度の高い技では少し停滞が見られます。

手放し技は③ヤマワキと、これまでコバチをやっていたところを④トカチェフに変えてきました。

2020年にはコバチにコールマンを加えた構成をやっていたので、今年に入ってコバチ系を回避してくるとは何か気の迷いがあったのでしょうか。

C難度とB難度でコツコツ難度を稼ぎますが決定点は13点を割ってしまいます。

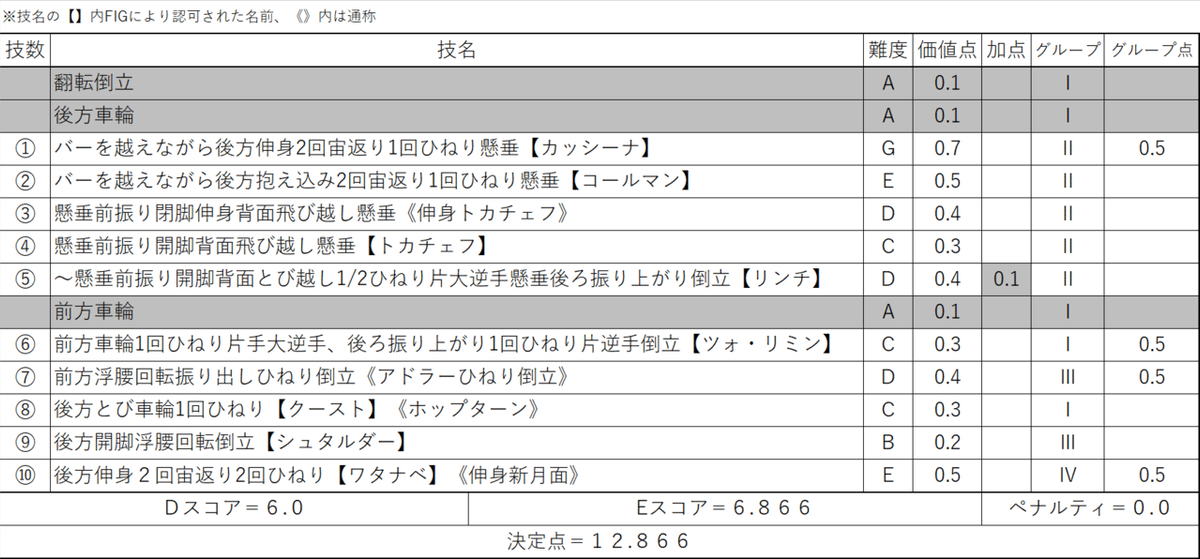

▼ブロディ・マローン(0:40:55~)

マローンの得意種目。

➀カッシーナ、②コールマンの華やかな手離し技を冒頭に。

そして③伸身トカチェフと④リンチの連続で0.2の加点を得て、さらに⑤モズニクで高難度を稼ぎます。

⑩伸身新月面の着地を止めて全体的にも素晴らしい演技。

Dスコアは6.5というスペシャリスト級の高レベルな構成。

圧倒的な演技で種目別決勝に進出します。

▼サミュエル・ミクラック(0:43:45~)

世界選手権の種目別で銅メダルを取ったことのあるミクラックの鉄棒。

マローンと同様、➀カッシーナ、②コールマンのコバチ系と、③伸身トカチェフ、そして④トカチェフ+⑤リンチと、トカチェフ系の連続も入れて0.1の加点を得ようとしますが、⑤リンチの実施が不十分だったために0.1の加点が取り消されていると思われます。

肘をめいっぱい伸ばすことで動きが大きくなるミクラックの鉄棒ですが、ここでは肘が曲がって不十分な実施が出てしまいました。落下こそなかったものの、Eスコアは6点台と大幅に下げてしまいます。

得意の鉄棒で精彩を欠く悔しい演技となりました。

精彩を欠いたミクラックの点数がカットされ、12点台のユルの点がチーム得点に反映されました。

鉄棒の得意なミクラックの点がカットされるのは痛手となってしまいます。

ユルもシェーンもフル構成ではなく、本来の点数を取れていないため、ここで上位チームと引き離されてしまいます。

第3ローテーション:ゆか

▼ユル・モルダウアー(0:56:10~)

2017年の世界選手権で種目別銅メダルを獲得しているユルのゆか。

勢いのあるひねり技、次々と止める着地。腰の高い開脚旋回。どれを取っても最高の出来栄えの演技を見せます。

空中姿勢も美しく、前向き後ろ向きに関わらず全てのコースで着地を止めました。

⑤シュピンデルゴゴラーゼと、続く⑥ゴゴラーゼも回転に勢いがあって腰の高い美しい実施。

Dスコアは6点に届きませんが、Eスコアは驚異の9点越え。

文字通り最高の演技で種目別決勝に進みます。

▼シェーン・ウィスカス(1:00:15~)

冒頭3つのダブル系の技、➀屈身ダブル、②抱え込みダブルハーフ、③新月面は着地に余裕を感じる良好な実施。直後の④前方2回+⑤前方ハーフ、⑥後方2回半+⑦前方1回ひねりといったひねり技の連続では着地を確実に止めます。

力技の⑧十字倒立、⑨前転閉脚シンピも過不足なく演じ、終末の⑩3回ひねりの着地も止めました。

ユルの演技に勢いをもらったか、着地の決まる演技が続きます。

▼ブロディ・マローン(1:03:20~)

冒頭は➀1回ひねり+②屈身ダブルというパワフルな連続技。

2コース目は③後方2回半ひねり+前方2回ひねりをやろうとしたところを、2つ目の技がA難度の④抱え込みの半ひねりになってしまいました。価値点を落とすだけでなく、組み合わせ加点も失ってしまいます。

しかし、その後は何事もなかったかのように本来の演技を遂行します。

終末の⑩3回ひねりは開きの局面が見えて良いさばき方をしています。

▼サミュエル・ミクラック(1:06:40~)

冒頭は➀前方2回半ひねりを単発で。

②後方2回半+③前方ダブルでひねり技とダブル系の組み合わせから、④屈身ダブル、そして開脚旋回の⑤シュピンデルゴゴラーゼから⑥ゴゴラーゼ。

再びひねり技に戻り⑦前方2回+⑧前方1回で組み合わせ加点を得、そして最後は⑩3回ひねりという、前の3人の特徴をすべて取り入れたような演技構成。

この演技順すら美しく感じる4人目のミクラックの演技。

着地もまずまずで鉄棒のミスを取り返します。

ユルが平行棒のミスを取り返し、ミクラックが鉄棒のミスを取り返した一方、マローンにはミスが出てしまいました。

モチベーターユルの完璧な演技でチームアメリカの士気が増してきました。

マローンのミスがあっても気を落とすことなく、直後のミクラックが演技でもって士気を取り戻せました。

ゆかはユルの爆発力もあり、予選全チーム中トップの点数を出します。

第4ローテーション:あん馬

▼ユル・モルダウアー(1:18:30~)

セア系は➀ミクラックと②とびひねりセア。「とび」と「ひねり」の要素を入れた2つの技です。1つ目の技はチームメイトのミクラックの名前がついた➀ミクラックという技です。

旋回技は閉脚の③Dコンバインから入って開脚旋回のシュピンデルを3つ。ポメルの上で半分ひねるのは④1/2ベルキと呼ばれる技。これが1回ひねりになるとベルキという技になります。

⑤アイヒホルン、⑥横向きシュピンデルも難なくこなします。

シュピンデルブロックが終わると開脚での移動技ブロックへ。

開脚で⑦横向きでの横移動に始まり、⑧開脚でのマジャールと⑨開脚でのシバドも難なく決めて華やかなで勢いのあるあん馬の演技を終えました。

▼シェーン・ウィスカス(1:22:10~)

シェーンもセア系で➀ミクラックを使います。

旋回技は特別難しい技はありませんが、④Dフロップや⑥Dコンバイン、⑦マジャール、⑧シバドなどD難度の技を着実にこなして⑩終末技は攻めてE難度で降りました。

D難度のトンフェイを入れたDスコア5.6の構成も持っていますがここでは回避しました。

▼ブロディ・マローン(1:24:50~)

マローンも➀ミクラックを使います。

④Eフロップ、⑤Dコンバインを冷静にこなし、下向き転向での移動技、⑦ウ・グォニアン、⑧トンフェイ、⑨ロスを決めます。

マローンもA難度が入っていてDスコアは高くないですが、確実に通します。

この体型であん馬をやるのは大変そうですが、案外軽やかな旋回をします。

▼サミュエル・ミクラック(1:27:40~)

4人目に本家ミクラックが登場。

本家ミクラックも➀ミクラックを使いました。

旋回技は冒頭から開脚旋回の③横向きシュピンデルで見せて、⑤マジャール、⑥トンフェイ、⑦シバドと、旋回移動と転向移動を織り交ぜる彩りのある演技構成。

世界選手権で種目別決勝に進んだ時には、大技ブスナリも使っていた選手ですが、ここでは使いませんでした。

Dスコアは高くないですが、腰の伸びた美しい旋回を通します。

決定点は14点には届かず。

▼アレク・ヨーダー(1:30:30~)

個人枠で種目別あん馬にのみ出場するアレク。

団体メンバーとは違い、セア系は➀セア倒立から入ります。

旋回技は②ショーンから珍しい③ベズゴへ、④Eフロップ、⑤EコンバインとE難度の技を連発。

リズムが崩れがちな⑦マジャールシュピンデルにも余裕があります。

四肢が長く体躯はスラッとしている、典型的なあん馬体型の選手。

国内選考では⑩終末技をE難度で降りてDスコア6.5を披露していましたが、ここではD難度で降りてD6.4です。

卓越したEスコアで15点越え。見事種目別決勝に残ります。

団体メンバー4人が冒頭のセア系2技を全く同じ順番で構成に入れるというチームワーク。

このメンバー以外にも、アメリカの選手の間では「ミクラック」が広く使われています。

ユルはゆかの勢いそのままに高得点。

シェーンとマローンは国内選考よりも難度を下げて確実に通すことを考えた戦法で臨みました。

第5ローテーション:つり輪

▼シェーン・ウィスカス(1:38:50~)

冒頭の➀アザリアン、②振り上がり中水平、③振り上がり十字、⑥振り上がり開脚上水平の力技は、姿勢は良いとは言えませんが、静止時間はかなり意識されていて止めの長い実施を見せます。

②振り上がり中水平は肩の位置が高くなってしまっています。これは減点の対象です。

振動技は問題なく、終末技の⑩新月面の着地は小さく1歩に抑えます。

▼ユル・モルダウアー(1:41:35~)

冒頭に中水平を2つ、②ホンマ支持から③中水平という中々見ない流れを見せます。

④アザリアン、⑦ホンマ十字といった十字懸垂の技では、手を握らずに開いている表現が見られます。

勢いのある振動技に⑩新月面も小さく1歩にまとめて14点台に乗せました。

▼ブロディ・マローン(1:44:05~)

初めの➀中水平はまずまずの実施でしたが、②振り上がり中水平が少し輪よりも高い位置になっています。

③振り上がり上水平は開脚でなく閉脚で止める強さを見せます。⑦は単発での上水平支持。

⑩新月面の着地は1歩にまとめてこちらも14点台に乗せました。

▼サミュエル・ミクラック(1:48:25~)

➀振り上がり中水平、②振り上がり上水平と振動力技が続きます。

その後は③十字懸垂や、⑤開脚上水平といった単発の力技を続けます。

B難度の技が続いてDスコアは高くないものの、丁寧に実施をまとめてEスコアは高く出ています。

特別つり輪が得意という選手がいない中で、2人が14点台に乗せられたのは大健闘といえるでしょう。チーム得点は予選全チーム中3位と良い成績を出しています。

ここでも全員が新月面で降りるという仲の良さを見せます。

モチベーターのユルが着地を止めていたら後続も着地を止めてもっと点が出ていたかもしれませんね。

第6ローテーション:跳馬

▼シェーン・ウィスカス(2:01:45~)

空中で膝の緩みが見え、着地時に後ろに手をついてしまいます。

着手が上手くいかずに高さが出せていないように見えました。

ラインオーバーのペナルティも入ります。

▼ユル・モルダウアー(2:03:35~)

着手時に脚の開きがほぼ見られないのが素晴らしいですね。

側転とびをやる選手は多いですが、これができる選手はなかなかいません。

空中姿勢は申し分なく着地も最小限に収めました。

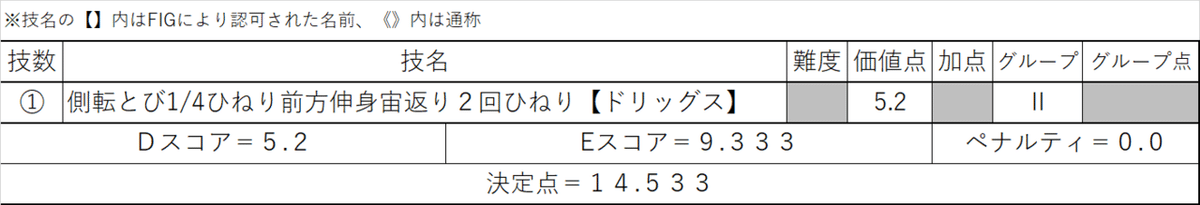

▼ブロディ・マローン(2:04:45~)

高さも飛距離も十分なドリッグス。

空中姿勢も申し分なく着地もピタリと止めた。

着地後は重心が前に傾くが、脚は動かずこらえる。

▼サミュエル・ミクラック(2:06:00~)

こちらもドリッグス。

マローンと比べると飛距離はないが、腰の高い着地で余裕を見せる。

一時はロペスを跳んでいたこともあったが、今期のルールではずっとドリッグスで安定した跳躍をしている。

ここでも全員がドリッグスを跳ぶという仲の良さ。

トップバッターのシェーンが大過失を犯すが、モチベーターのユルが悪い流れを断ち切る。良い流れを持ち越したままマローンが着地を止めてミクラックも良好な実施。

4人とも同じ技を跳ぶと、同じ技でも高さや飛距離など、選手によって良いところとそうでないところが比較出来ておもしろいですね。

団体上位3チームがDスコア5.6を3人(4人)そろえる中、Dスコアで劣る技を4つ跳んでいるので、ここでも上位層との差が広がってしまいます。

2大会連続の予選番長も、今回は予選が終わって4位に着けました。

全種目14点台を狙えたはずのシェーンとマローンですが、シェーンの点が伸びません。

ユルは1種目めで大過失がありましたが、その後は何事もなかったように自分の仕事をしっかりこなします。

個人総合決勝には全米チャンピオンのマローンとベテランのミクラックが進み、種目別決勝は、ゆかでユル、あん馬でアレク、平行棒でミクラック、鉄棒でマローンが進んでいます。

アメリカは国内の個人総合の上位からメンバーを選出しただけで自然とバランスの良いチームが出来上がる謎の現象が起きることが常ですが、今回もなかなかバランスの良いチームができています。

種目ごとに爆発力もあり、我慢の種目でも点を取れる選手がいて団体として魅力的なチームです。今回は若い選手が中心ですが、このチームが今後どんなメンバー変遷を経るのか。楽しみです。