感覚の変容と、メディアのなかの音楽

目次

1.メディアがメッセージの時代

■ テレビ・ラジオ・レコード

■ ロック

2.デジタルによる再帰的なループ

■ 音声のメディア

■ ヒップホップ

3.流通する文字と非実在性

■ インターネットと文字入力

■ ボーカロイド

1.メディアがメッセージの時代

■ テレビ・ラジオ・レコード

1960年代は、音楽が広範囲に普及した時期だった。当時、ビートルズが「若者文化」の在り方を覆すほど巨大な影響力を持ったのは、テレビ、ラジオ、レコードといったメディアが彼らの音楽を世界中に伝達したからだ。郊外や田舎に住んでいる若者も、都市のアパートに住んでいる若者も、等しく彼らの映像をテレビで見れるし、同じレコードを聴くことができるようになったという状況が、「カルチャー」を変えたのだ。

録音技術や伝達メディアの進展によって、地方に住んでいるために都市部よりも情報の伝わるスピードが遅いといった不均衡は縮小し、地方と都市の格差は均質化された。逆に拡がったのは世代間による格差だ。子供が熱中して聴いている音楽がなんであるか、親は知らなかったり、理解できないけれども、彼が熱中しているものは同世代の若者たちが地域を超えて聴いている音楽で、この、世代による共通体験は、テレビやステレオ装置がどんな家庭にでも一台くらいは置かれているという光景が当たり前になることでつくりだされた。両親とは共通の話題が成り立たなくても、まったく知らない土地に住んでいる同世代の若者とは共有するものが成り立つのである。

■ ロック

ロックが既存の音楽とくらべて、ミキシング操作やエフェクターなどによる音の加工を積極的に取り入れてきたのも、なんらかの積極的なメッセージを発信するものとして捉えられていたからだと思う。テクノロジーによって急速に普及したロックは、テクノロジーを使った「メッセージ」でもあった。

アンプのレベルを上げることでギターの音を歪ませる、エフェクターで音にうねりや残響などの効果をつけるという「変形」のプロセスは、楽器が鳴らす純粋な音に別のテクノロジーが付加されることだ。これによって、聴取者は、「いま、ここ」に現存していない演奏――スピーカーやヘッドホンから流れてくる音楽――を聴いているという行為が、感覚の変形を伴うもので、それはテクノロジーが可能にしているという事実を認識することになる。メディアの拡大と共に普及したポピュラー音楽の音質は、テクノロジーの拡張によってもたらされる「感覚の変容」に対応したメッセージでもあった。それが大規模に起きた1960年代には、こういった音楽を受容できる若い世代と、旧い価値観を有したままの親の世代とで世代間の断絶が起きた、といわれている。

ロックなどの音楽は、この時期、様々なジャンルのなかのひとつという意味合いを超えて、何か新しいライフスタイルを示すような、世代の価値意識を変えるような出来事だったはずだ。音楽が、音楽という範囲を超えて伝わったから、特別な価値とみなされ、社会的な影響力を得たのだろう。新しい文化的なものの「はじまり」だった時期だといえる。ビルボードのチャートなどを調べると、ビートルズ以前に彼らと似たような音楽をやっているグループはほとんど見当たらない。ロックンロールがあったし、エヴァーリー・ブラザーズもいるけれど、多くのヒット曲は「以前」の音楽で、時代がはっきり違うことがわかる。ビートルズは、ある世代が持つことのできた「共通体験」で、それ以前と以降の価値感をはっきりと分けてしまった。新しい価値観は世代の共通認識になり、そこには「感覚の変容」という事態も伴っていた。やがて年月が経ち、レッド・ツェッペリンやブルース・スプリングスティーンを聴いて育ったのは旧い世代になっていく。親の世代はすでに「感覚の変容」という洗礼を受けたあとの世代になっているから、世代によって話が通じないほど音楽に関する経験が違うという状況が、以前よりは少なくなったのだろうと思う。

2.デジタルによる再帰的なループ

■ 音声のメディア

「いまは、電気の時代だ」と発言したのはジミ・ヘンドリックスだったけれど、エレキ・ギターは社会が電化された当時の新しい価値だった。サイケデリック・ムーブメントの最中に活躍した彼のギターにはファズなどのエフェクターが派手に掛けられていて、音を変形しまくっている。アルバム『ボールド・アズ・ラブ』のオープニング「放送局EXP」は架空のラジオ局を模したもので、つぎのアルバム『エレクトリック・レディランド』では、音質に独特な加工が施されていて、漂っている感覚がテレビに近いという気がする。テレビは、それまで目立たなかった存在を――その多くは若者だったと思うけれど――電気の力でメディアの前面に浮き彫りにしていったから、彼らが持っていた躍動とか快活さのようなものが大衆的規模でダイナミックに社会にシミュレーション化されていき、それは「ホット」な状況というものをつくりだしたに違いない。

テレビ・ラジオといったメディアは、音楽の受給に大きく拍車をかけたのだろうし、それらによる情報の伝達手段が「音声」だったことは、音楽の普及にとってはとても有利に働いただろうと思う。声は当然音だから、コミュニケーションが行われる場所と音楽は地続きにつながることができる。

部屋などでラジオを聴くと、どこか遠くから伝わってきた声を聴いているという、距離の意識が生れてくることがある。流れてくる音楽を消したあとでも、距離が構成されて空間化している感じがしばらく残り、これはネットなどにはない感覚だという気がする。テレビにしても、もし映像だけが映っていて音が全くしなかったら違和感を覚えるはずで、日常のなかのテレビは、静寂を回避するかのように、ニュースやドラマなどのどこかのシーンを除けば、ほとんど絶え間なく音楽が流れている。テレビ・ラジオは、情報が伝わる場所には音楽が流れているということを当たり前の感覚にしたのかもしれない。

都市化や大衆化が規模を拡大していくなかで、かつての「共通体験」も、いつまでも同じままではいられなくなってくる。たぶん1970年代あたりまでが、個人の歌がダイレクトに共同性と繋がることができたギリギリの時期だったのかもしれない。この頃の音楽は、たとえば歌謡曲の歌詞などでも、情景やストーリーが「奥行」をつくりだして世界を見せているという感じが濃厚で、奥行は「個人」の観点から生まれていて、それが時代を映しだしていた、という構図があったと思う。大規模な都市化によって、それまでの共同体がそれまでのままでいられなくなった、つまり世の中が急激に変化していった時代に、まだかつての共同性を保持できていたから、そういう構図で大衆があらわれることが可能だったのだろう。1980年代も半ばあたりになると、大衆的な歌は再帰的に解釈されるようになって、そこに諧謔も挟まって個人の真実味というものは薄まり、より記号に近づいたというか。1990年代に及ぶと、歌で描写される景色は「情景」というより、記憶のなかの映像のように記号化されて、そこに生まれるシチュエーションの記号的な共通性が広く共有されていくようになり、それが「共通体験」を形作るというふうに変わっていったと思う。

■ ヒップホップ

ヒップホップを聴いていてそれ以前とは違うと感じられてくるのは、再帰的な感覚が「方法の中にある」という自覚を促すからかもしれない。かつての音源を再利用して新しいものにつくり変えるやり方は、1990年代以降の主流になっていく。甚大な数の録音物のなかからどこかを抜き出して新しい音楽にする手段は、一方ではアナログ・レコードなどを使ったDJがあるわけだけど、ヒップホップで特徴的なのはデジタル・サンプリングによるループだと思う。過去の音源のどこかから、たとえば1小節だけを抜き出してループさせれば、ドラムのノリのようなものは不自然なくらい単調かつ正確に繰り返されていく。この「熱くない」感じのグルーブはそれ以前までにあった音楽のノリを変えてしまった。この意表を突いたような感覚は斬新だし、なかにはきわめて実験的だといえるものもあるけれど、ここには「感覚の変容」があって、それは、デジタル的な「クール」なサウンドとつながるはずだ。

モーターでくるくるとリールを回転させるテープ録音は回転ムラなどが発生して精確性に欠けた面があったかもしれないけど、ある意味そういうラフさが「暖かかった」といえたのかもしれない。対してデジタルは音を数値に置き換えていくもので、コンマ(小数点以下かなりの数)何秒といった正確さで再生される。ヒップホップのノリというのはデジタルのそういう特徴をあえて際立たせているかのようにも聴こえる。

音楽が再帰的に解釈されるようになったということの背景には、平たくいえば、ある時期から歌メロのある歌謡が陳腐になってきた、という事情もあるのかもしれない。大量生産の時代から音楽は絶え間なく量産され、レコードという消費財となって売られてきた。ヒップホップの時代にはすでにそのような録音物が山のようにあったはずだ。ヒップホップの繰り返されるループは大量生産されたコピーにも似ているけれど、それも「方法の中にある」のだと思う。演奏は、かつての録音物の中に大量に眠っている。それらを使うことが音楽を新しく再帰させることなのだとしたら、再帰させた演奏にのせて歌うための新しいメロディーは、もはや必須ではなくなったということかもしれない。メロディーは、かつての音楽のなかにあるのだから。

3.流通する文字と非実在性

■ インターネットと文字入力

多くの録音物はデジタル化されてビックデータの一部となったといえるけれど、それはネットなどで情報として広く流通している。ところで、ネットをメディアとして見た場合、その特徴のひとつに、コミュニケーションの多くが「文字」によって行われているということがあると思う。スカイプのように音声を使うもの、テレワークなどの重要性も増してきていると思うけど、SNSやブログ、ホームページといった、広範囲に大勢の人たちが利用する場所では「文字」が使われている。この場合の「文字」とは当然、手書きではなくコンピュータに入力する規格文字だ。以前にはタイプライターがあったとはいえ、同時的な双方向のコミュニケーションも含めて、これだけの規模での情報の流通が規格文字によって行われている場所は、ネット以外にはなかった。テレビ・ラジオが音声だったことと比べると対照的だ。

そのため、ネットでは、音声を聴くことよりも、文章を読む頻度のほうが断然多くなる。普通は文章を声に出さずに読むから、黙読していることになる。黙読ということのなかには、文章を目で追っていきながら、それを聴くという行為のふたつが含まれているのかもしれない。なぜなら、ただ読み上げていくだけなら文章の内容が吟味できないからで、丸暗記するにはいいかもしれないけれど、読んだ内容を自分で聴くというフィードバックがどこかで起こらなければ、内容が「わかる」ことはできないんじゃないだろうか。黙読というのは文字を目で読んでいくのだから視覚的なものだけど、そのプロセスを図式化してみれば、声に出さずに文字を音声化して、その音声化した言葉を聴いているということになっていく。

文字というのはモニタに映っているから、それは空間的なものだけど、音声とは時間に関係するもののはず。空間は三次元だけど、映っている文字は二次元だといえるから、文字は縦と横の二本の線を持つ空間のなかにあるといえる。対して時間は、過去から未来へと不可逆に進んでいくのだからそれは一次元的なものといえるかもしれない。アナログ・レコードの溝を引き延ばせば一本の線になる。レコードの場合そこに複数の楽器が鳴っているのが通常だけど、たったひとりの人がしゃべっている場合を考えれば、同時に複数の言葉をしゃべれる人はいないわけで、そのために音声というのは一本の線のようなものとしてイメージできる。でも、黙読にはそれを「聴く」というプロセスが関わるから、そこに空間的なものが伴ってくるんじゃないかということがある。

「読む」という行為が「しゃべる」と「聴く」が合体したものだとすれば、「しゃべる」ということが一本の線のようなものであっても、それを「聴く」ことによって三次元的なメタ・レベルが伴ってくるために、文章を理解するということが可能になるんじゃないだろうか。文章を「読む」ためにはたぶん複雑なプロセスが介在しているんだろうけど、ここでは、文字を「見る=二本の線(平面)」、それを音声化して「しゃべる=単一の線(時間)」、しゃべったものを「聴く=三本の線(空間)」という3つの作業に単純化してみた。

■ ボーカロイド

もう何年も前になるけれど、動画サイトでボーカロイド曲(PV)のいくつかを初めて見たときに、印象深かったことがいくつかあって、まず、熱気というか、その昔、ラジオから流れる最新のヒット曲を聴いていた時代の感覚に似た、つまりヒット曲がまだ目新しかった頃の感覚が、いまはこちらにあるような思いになったのを覚えている。そして、ボーカロイド曲を聴いていると、言葉の抽象性のようなものが、従来の歌モノと比べて独特で新鮮なんだけれど、たぶんそれは、意味を提示するやり方に関わる物語からの圧縮や節約が、さらなる距離の自覚を生んで自律できているからという気がする。自己言及的な何かが提示されるあり方に感応してしまうものがあるというか、ベタにいえばメッセージだけど、それが特徴的で面白いものが多かった。抽象度の高さは声の非実在性に関係している感じがした。ボーカロイド曲のPVは実写よりもアニメーションによって出来ているものが多いけれども、アニメーションだから非実在という理由のほかにも、「何か」があるように感じられた。

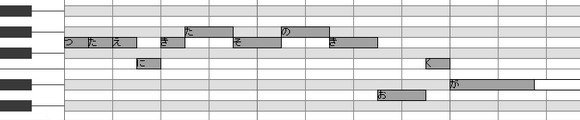

ボーカロイド曲のPVには、映像が精緻に曲と連動した世界を構成していると感じられるものがあって、この感じは誰か実在する人物が歌っても変わらないのだろうか。というのも、もし実在する人が歌ったら、映像と音声が音楽によって同調しているこの直接的な感じが、歌詞の言葉を媒介にして作り出されているという側面では薄れるような気がするのだ。これらのPVには、映像のなかに「文字」があって、ボーカロイドの歌う言葉とリンクして動いているものが多く、ここにはモニタを使って読む行為に似たものがあると感じられるのだけれど、しかし文字は読まれているわけではなく、歌われている言葉と同じ意味を示しながら音楽と一体化して映像となり、それがアニメーションの世界のなかで動作している。

ボーカロイドやそれに類するもの、UTAUやAlter Egoなどで曲を制作する場合、共通しているのは、歌わせるためには文字を入力する必要があるということで、仮に、ボーカロイドが文字を「読んで」歌っていると考えてみたら、曲をつくる過程のなかに「読む」というプロセスが含まれてくることになる。文章を「読む」には「見る・しゃべる・聴く」ということが必要だった。しゃべるといっても、黙読する際には文字を読んでいる自分のほかに、その文章を実際にしゃべっている誰かはいない。実在する歌手がいないという、あえていえばコンピュータが歌っているかのようなボーカロイドの歌声の非実在性は、インターネットを介したコミュニケーション――モニタに映った文字を読むことと、どこか近い気がする。ボーカロイドは歌声だから、時間として動作させなければいけない。通常、静止しているはずの文字を動かしているのは、実在しない歌声なのだ。

(了)

[補記]これまで、TwitterやHPなどに断片的に書いていたものをまとめ直した文章です。テクノロジーやメディアの特性によって、そこで流通する音楽に何らかの変化が生まれて感覚の変容が引き起こされる、といった大意のもので、1960年代からの長い期間をざっくりと短くしたような内容かもしれないです。(2020年07月24日)

いいなと思ったら応援しよう!