脳神経系においてはどんなノイズが発生しているか?(高橋泰城 たかはし たいき)

心理学の実験などにおいて、実験条件を異なるラボ間で共通させて同一にそろえておけば同じ実験データが得られるものでしょうか?もしそうでないとするなら物理学など、より精密だと考えられている分野の実験はどうでしょうか? ここでは心理学や行動経済学の分野の研究者や学生向けに、脳神経系で発生するノイズのことを解説します。定性的に正しい理解ができるように工夫をこらしました。

カーネマンらの「NOISE」では人間の記憶力が外的要因が何も働かなくても浮き沈みすることが、ニューロンが二度と同じようには働かないことによるものであると推測しています:

脳神経系は構成要素がなかなか多様で複雑に入り組んでいますから、まず、シンプルな系で実験をすることが多い物理学分野の実験について調べてみましょう。ここで参考にするのは、物理学実験のテキストです。誤差についてどう述べられているでしょうか?スクワイアの著作「いかにして実験を行うか」(丸善)(重川秀実ほか訳)には以下のように述べられています。

「十分に感度のよい装置を用いて細心の注意で測定を行えば、その測定精度はいくらでもあがると考えるかもしれない。しかし、それは間違いで、量子力学で学ぶ不確定性原理とは別に、測定装置においても、不規則変動を与えるいくつかの現象がある。これらの変動はノイズとして知られていて、精度に自然の限界を与える」

脳神経系や目などの感覚器官も「測定装置」とみなすことができますから、単なる物理実験の装置の場合と同様に、やはり測定精度に限界を与える「ノイズ」があり、実験データは不規則変動をするはずでしょう。その不規則変動は心理学や行動経済学の実験結果にも反映してしまうでしょう。そのような不規則変動の要因としてはどんなものがあるのでしょうか。一つ目としては、ブラウン運動という熱運動による方向性のない(“ランダムな”)分子などの動きが反映したノイズがあります。これは温度が高いほど大きくなります(正確には、不規則な変動の大きさの2乗平均が絶対温度に比例します)。2番目は、ジョンソン・ノイズと呼ばれるもので、熱雑音とも呼ばれます。これはやはり温度に比例して大きくなり、電気抵抗から不規則な起電力(電流を流そうとする電圧)が発生します。3番目はショット・ノイズと呼ばれるもので、ある一定の時間間隔のあいだに運動する粒子の個数をカウントする実験を行うと、実験でその個数をカウントするたびに個数が変動してしまい、再現性がありません。この変動がノイズの原因となります。電流が微弱であるほどこの効果は大きいです。脳神経系では情報がある種の電流によって伝達されるため、このショットノイズについても真剣に考える必要があるでしょう。また4番目のものとして、フリッカー・ノイズというものがあります。これは構成素子の特性によるものであり、1/fノイズとも呼ばれます。fはノイズの周波数(一秒に何回発生するか)であり、低周波(ゆっくりしたノイズ)のほうが大きなノイズになっており、高周波(速い振動のノイズ)では小さいノイズです。これは「熱平衡」(原子や分子などの運動が静止はしないけれど動き方がもうこれ以上変化しないという意味で安定した運動状態に達した状態)になっていないものの特性の時間変化によって生じるノイズです。

このように、①ブラウン運動、②ジョンソン・ノイズ、③ショット・ノイズ、④フリッカー(1/f)ノイズというものが、一般論として、物理的なノイズとして発生してしまう(それらに加えて量子力学の不確定性原理に起因する変動というか不定性、実験データのばらつきもあります)わけですが、脳神経系ではどういったノイズが誤差(エラー)の原因になるのでしょうか。ここではFaisal et al., Nature Review Neuroscience 2008 ”Noise in the Nervous System”(「神経系におけるノイズ」)を参考に考察してみましょう。

Axon 軸索

Cell body 細胞体

Dendrite 樹状突起

https://www.freepik.com/free-vector/nerve-cell-concept-illustration_36946933.htm

ニューロンの電気信号におけるノイズ

行動経済学において、一番興味があるのは、判断や意思決定を担っているニューロンの発火や活動電位の伝播を担う電気信号におけるノイズの性質でしょう。ここにノイズがあると、行動経済学の実験を行う条件設定を毎回いくら正確に同一にしたとしても、実験結果のデータは各実験ごとにばらつくからです。ニューロンの「発火」はニューロンの細胞膜内外の電位差(膜電位)がある閾値を超えると生じます。通常の説明ではニューロンにイオンチャネルから陽イオン(Na+やK+, Ca2+)が入ってくると膜電位がプラス方向へ変化して、閾値に達して発火する図が載っています。

Depolarization: 脱分極

Hyperpolarization: 過分極

しかし、ノイズについて考えるとこの描像がどう変わるでしょうか? 実は、イオンチャネルは、「ランダム」に------量子力学の効果というよりは熱力学の効果です-----開いたり閉じたりしているので、膜電位も一定に保たれず、常に変動してしまっています。そのため、活動電位の閾値を変動させてしまうので、活動電位が開始するタイミングを早めたり遅くしたりしてしまいます(たとえ実験の条件は同じだとしてもです)。このようなイオンチャネルのランダムな開閉で出入りするイオンの影響は、細胞が小さいほど、ニューロンの軸索が細いほど大きいです。定量的な推定をしてみると、0.1μm以下の直径の軸索では情報伝達ができなくなってしまうことが分かっています。また、ニューロンの細胞体の部分の直径は3μmが下限であることがやはり推定できます。このため、いくらダーウィン的進化の作用が脳を小さくするように働いた場合を想定しても、脳はあまり微小かつ高密度の神経回路というようにはできないと考えられます。また、このチャネルノイズは、物理的なノイズの例として挙げた②ジョンソン・ノイズ(温度に比例する熱雑音)や③ショット・ノイズ(一定時間内に移動する粒子数のゆらぎ)の1000倍も大きいことがわかっています。

シナプス・ノイズ(Synaptic noise)

心理学の中でも、認知心理学とよばれる、情報処理過程を調べる分野では、記憶・学習のメカニズムに興味が持たれています。記憶・学習がおこる際には、ニューロンとニューロンのつながりが強まったり弱まったりするということがわかっています。ニューロンとニューロンはシナプスとよばれる間隙を介して化学物質によってニューロン同士のコミュニケーションが行われています。

https://pixabay.com/vectors/science-neuron-synapse-biology-305773/

記憶学習の際には、この化学伝達の効率が変化しますが、シナプス応答にも不規則な変動があることが知られており。これをシナプス・ノイズとよびます。著名な生理学者のKatzらが、このノイズの性質を定量的に解析することにより、化学物質がシナプスで放出される際にはジワーっと染み出てくるのではなく、ある単位量の化学物質の塊としてボコっと間隙に放出されるという結論を出しました。このようにある実験操作に対して、再現性のない応答が得られる実験の場合に、その応答データを精密に数式を用いてフィッティングなどを行うとその再現性のなさを生み出すメカニズムが解明できることも多いのです。

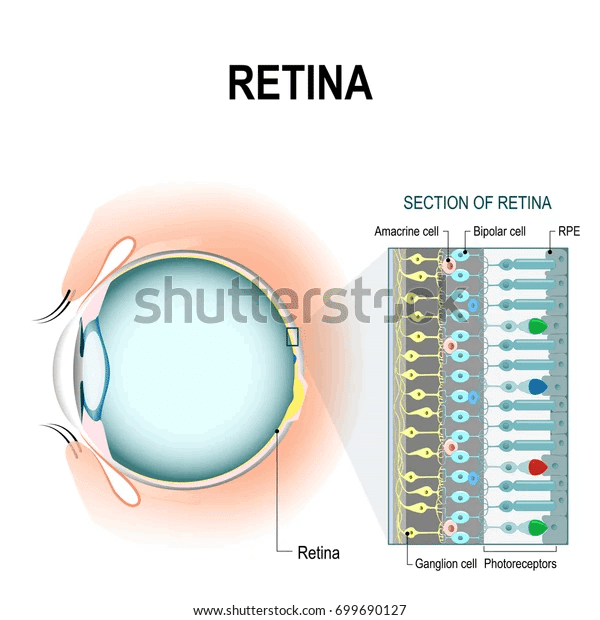

感覚ノイズ

知覚心理学や、知覚に関連する行動経済学的現象(時間や確率的事象の頻度の知覚など)を研究する際にはこの「感覚ノイズ」にも興味をもつことになるでしょう。外界から感覚器官への入力は本来的にノイジーであり、それは量子力学と熱力学の効果のせいです。たとえば視覚において、網膜に入力してきた「光子」(電磁波という古典物理の波動が量子化されて粒子性を帯びたもの)が吸収される過程は「ポアソン過程」という確率的過程になっています。特に暗闇では、光子が少数しか網膜に到達しないため、コントラストの感受性に対する物理学的限界が、このポアソン過程によってきまっているのです。生物体は、こういった感覚ノイズを下げるために多くのエネルギーを消費しています。

網膜の細胞の並び方の様子

https://www.shutterstock.com/image-vector/photoreceptor-retinal-cells-rod-cone-cell-699690127

ここまでは、ニューロンやそのネットワーク、また脳への入り口である感覚器官におけるさまざまなノイズを紹介してきました。こういったノイズたちはジョンソン・ノイズなどの非生物学的(生物にも生じるが無生物の測定器にも生じるノイズ)の1000倍以上もの大きさに達する効果をもつものがあるので、心理学や行動実験を行う際に、いくら実験条件を研究ごとにそろえても再現性が得られない場合は(系統誤差などを取り除いたうえで)、検討の遡上に乗せたほうがよいでしょう。ほかには筋肉を動かす神経に生じるノイズのせいでPCのマウス操作に不規則変動が生じる可能性などもあります。しかしここではその問題には立ち入らず、物理学的ノイズと、神経科学的ノイズの対比を行いました。