自治体×テレワーク:第1回 オフィス回帰の波とテレワークの行方

はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大を機に爆発的に普及したテレワーク。しかし、近年は民間企業を中心に「オフィス回帰」の動きが強まっています。

たとえば、AmazonやJPモルガンが「週5日の出社」を従業員に求める方針を打ち出し、LINEヤフーも「フルリモートOK」から「原則週1回出社」へと転換。こうした大手企業の発表は社会的なインパクトが大きく、自治体を含めたさまざまな組織で「テレワークを継続するのか、縮小・廃止するのか」という議論が活発化しているのではないでしょうか。

筆者は、ITストラテジスト資格を有する中間管理職の公務員です。勤務する自治体内でテレワークの導入・運用に関わり、自身も子育てのため、1か月間のフルリモートを経験。現在も週4回程度のテレワークを実践中です。

テレワークの継続は、自身の生活を考えたときに働き方の選択肢として必要だと考えていますが、管理職としてはテレワーク実務者の労務管理が難しいことも理解しています。また、テレワーク実務者は、縮小や廃止に決定権を持つ経営層がなぜオフィス回帰を選択するのか、その狙いについても理解する必要があるとも考えています。

本noteでは、経営層・管理職・テレワーク実務者という異なる立場において、それぞれがどのようにテレワークを捉え、どんな課題を抱えているのかを整理し、筆者自身がどのように工夫しながらテレワークを実践しているかを紹介しつつ、経営戦略・業務戦略との整合をとった今後の自治体テレワークのあり方を考えていきます。

1.進むオフィス回帰—民間企業の動向

民間企業のテレワークの導入状況は、2020年に爆発的に増加。その後はほぼ横ばいであるものの、導入済み/予定を合計した割合は微減しています。

これは、オフィス回帰の流れと矛盾しない統計といえるでしょう。また、新たにテレワークを導入しようとする動きは全体の3%と非常に少なく、もしあなたの勤める企業で今テレワークが実施されていないのであれば、将来的に導入される可能性はかなり低いといえます。

(1)イノベーションを重視する経営層の意向

では、なぜオフィス回帰が進んでいるのでしょうか。それは「経営層が従業員のオフィス回帰を望んでいるから」と見ることができます。ただし、経営層が単に従業員の顔を見たいのではありません。経営層は企業の成長を第一に考えています。

成長とは、目標を設定し、それを達成し続けることで継続するものです。おそらく、オフィス回帰を選択した企業では、この数年間に経営層が望む目標値を達成できなかったため、対面コミュニケーションこそが成長に重要な要素であると結論付けたのでしょう。実際、大手IT企業の多くが週数回以上の出社を義務づけ始め、「リアルの場こそ人材を育て、新しいアイデアを生む」と強調しています。

オフィス回帰を選択した企業が再び成長するかどうかは、今後注意深く見守る必要があります。

(2)労務管理に課題を感じる管理職

テレワークの労務管理は、管理職にとって悩みの種となりがちです。

顔を合わせる頻度が減るため、コミュニケーションが少なくなります。また、「こまめに声をかける」「雑談をする」「飲みに誘う」といった、従来のコミュニケーション手法が難しくなります。コミュニケーションは、管理職側からアクションを起こす、あるいはテレワーク先の相手にアクションを求めるなど、工夫が必要です。

さらに、中小企業などマネジメント手法が確立していない組織においては、パンデミックを機に急遽テレワークを開始した結果、実務者の労務状況を把握しづらくなり「何をやっているか分からない」という状態に陥ることもあります。このため、仕事の進捗を十分に把握できず、適切な仕事量のコントロールが困難になるケースが見受けられます。こうした状況で問題が発生すると、初めて実務者の状況を確認することになり、「出社させていれば、こんな悩みはなかったのに」と感じる管理職が出てきても不思議ではありません。

(3)テレワーク実務者:選択肢が狭まる不安

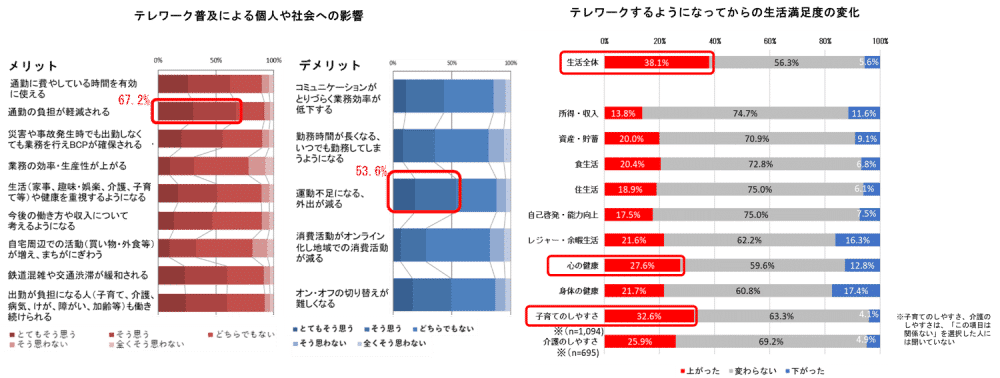

テレワークには通勤負担が減るという大きなメリットがあります。一方で、運動不足を感じる人もいるでしょうが、国土交通省の調査によれば生活満足度が向上したと考える人の方が多いようです。

通勤負担が軽減されたことで、居住地を選択する余地が広がったり、チャットやZoomだけのコミュニケーションを好む人にとっては働きやすい環境になったりと、人によっては大きな恩恵を受けています。

しかし、そうした働き方の成果に対して経営層・管理職の納得を得られなければ、突然「出社せよ」という命令が下される可能性もあります。テレワークを前提に郊外に住宅を購入した人や、サテライトオフィスを利用している人が不利益を被るケースも想定されるため、常に組織の方針や評価基準に目を向ける必要があるでしょう。

2.自治体テレワーク、導入率は減少傾向

総務省の調査によると、2022年度が導入率のピークで、正式/試験導入を合わせて全市町村1,721団体のうち1,083団体(62.9%)がテレワークを実施しています。しかし翌年の2023年度は正式導入に至らなかった自治体もあり、1,035団体(60.1%)とわずかに減少しています。民間企業だけでなく地方自治体においても、オフィス回帰の傾向が見られるといえるでしょう。

未導入の理由:ITインフラ/マネジメント/業務特性

同調査によると、未導入の理由として挙げられるのが下記のようなものです。

テレワークの実施にはさまざまな課題があり、導入担当者にとって心理的ハードルが高いことがうかがえます。導入後でも「業務の進捗管理」や「人事評価」は、運用後も課題として残り続けます。

3.課題は乗り越えられる

まずは課題を整理するため、以下の3つの領域に分類してみましょう。課題領域を明確にすると、それぞれに対する解決策も検討しやすくなります。

(1) ITインフラ・セキュリティ面の課題

テレワーク実施に必要な技術的要件やセキュリティ上の不安、コスト、紙資料の電子化などに関する課題です。

電子決裁システムの未整備

紙資料の電子化が進まず、テレワーク時に資料を閲覧・回覧できない

職員の自宅に十分なネットワーク環境がない

乗り越える方法

段階的な電子決裁の導入

具体的事例: 大きな費用が掛かる部分ですが、たとえば組織において導入済みのグループウェアなどのシステムにワークフローの機能があれば、文書の範囲を絞って限定的に試行することなどが考えられます。効果が認められれば、公文書を電子的に起案・収受・管理・廃棄する文書管理システムを検討するなど、段階的に進められるようになります。

範囲は「押印が不要な書類」「回覧のみで承認可能な書類」などからスタートすると、コストを抑えつつ導入効果を検証しやすいです。成功事例を増やすことで、組織全体に広げる際の抵抗も少なくなることが期待できます。

紙資料の電子化と“印刷しない”意識付け

具体的事例: 出勤者も含めて“印刷しない”ことを徹底すると効果的です。技術的な対策としては、閉域アクセスポイントとシンクライアント端末を整備し、チャットツールやグループウェアで回覧を行うことで、会議資料の印刷を減らすことができます。

この取り組みにより、在宅・出勤を問わずオンラインで資料を共有・修正でき、出勤する必要が大幅に減ります。

フリーアドレスとの相乗効果でペーパーレスはさらに進みます。試行では、フリーアドレス空間において、出勤者の印刷は8割減、在宅時は9割5分減という結果が出ています。

ネットワーク環境整備とセキュリティ対策

具体的事例: J-LISが無償提供する「自治体テレワークシステム for LGWAN」を活用すれば、端末とネットワークの設定だけでテレワークを開始可能です。具体的なセキュリティ要件と運用ルールとして、下記のような設定を適切に行うことでセキュリティも保たれます。

VPN・リモートデスクトップ導入時の注意点:

利用端末でVPN接続中は、同時にインターネットへ接続しないように設定

利用端末には最新のウイルス対策ソフトを導入

セキュリティ対策済みの端末を貸し出す形でテレワークを実施する

ITインフラ・セキュリティ面の課題は、解決に費用が掛かることが多いため、スモールスタートで効果を確認し、段階的に進めることが有効です。ルールも段階的に修正し、印刷しない運用が標準化すれば、テレワーク時でも資料共有や回覧がスムーズになるでしょう。

(2) マネジメント・運用面の課題

労務管理・進捗管理・人事評価・コミュニケーション不足といった、管理職やチーム運営における課題です。

職員の労務管理が難しい(60.2%)

業務の進捗管理が困難(36.7%)

人事評価などのマネジメントが難しい(31.5%)

職員間のコミュニケーションが不足する(24.8%)

コミュニケーションに関しては、オンライン会議やチャットツールを積極的に活用することが有効です。定期ミーティングを設定すれば、非言語情報だけでは伝わりにくいニュアンスを補えます。

また、市民からの問い合わせ対応は業務用携帯電話の支給によってテレワーク先でも電話応対を可能にする一方、メールやオンライン問い合わせへの対応をテレワーク担当者が積極的に担う運用とすれば、出勤職員との負荷分散を図ることができるようになります。

こうした複数の取り組みを組み合わせることで、テレワーク環境下のマネジメント・運用における課題も工夫次第で乗り越えることが可能です。

(3) 業務特性・組織体制の課題

推進体制や規程整備、人材不足など、組織としてテレワークを根付かせるための基盤づくり、および現場・窓口中心の業務特性への対応などが挙げられます。

多くの職員がテレワークになじまない窓口業務や現場業務に従事している(76.4%)

推進体制の構築が難しい(51.6%)

関連規程をどのように整備したらよいかわからない(35.0%)

テレワーク導入のための人材が不足している(34.8%)

これらは、組織において考えるテレワークの効果に対して、その検討や準備の労力が大きいため、導入の費用対効果が見合わないと感じている場合に抱える課題になります。これらの課題は、検討や準備の際に、他の組織の先進事例を参考とすることで労力を大幅に減らすことができます。自治体においては、総務省ホームページ「地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引き」が参考になるでしょう。

また、テレワークの効果について組織内で議論することも有効です。テレワークの導入は、職員のワーク・ライフ・バランスの向上のほか、テレワーク制度の有無が採用活動に影響を与え人材不足に陥りがちな組織でも優秀な人材を確保するチャンスになるかもしれないからです。

4.おわりに

(1)「テレワークはもう終わりなのか?」

オフィス回帰が加速する中、「テレワークはもう終わりなのか?」と思われる方もいるかもしれません。しかし実際には、働き方の選択肢としてテレワークを求める声は依然として根強く、自治体経営の観点でも人材確保や業務効率化は経営層にとって無視できないテーマです。

今回の記事では、オフィス回帰が国内外で進む中で、自治体テレワークの現状を概観しましたが、工夫次第で解決できる課題も多いことが分かります。

(2)次回予告:具体的な課題克服事例を深堀り

次回以降では、経営層・管理職・実務者それぞれが抱える悩みや課題を「どう克服するか」という観点で、実際にテレワークを導入・運用している自治体職員の体験やデータをもとに解説していきます。

現役公務員かつITストラテジストとしての知見を踏まえ、テレワークを取り巻くさまざまな課題に対する具体的な事例と運用ノウハウを提示します。他部署や管理職にも「自分たちに合った方法」を想像しやすくなり、テレワークへの移行がスピーディかつ安全に行えます。次回もぜひご覧ください。