京菓子

京菓子のルーツ

「京菓子」という名称は、江戸時代に江戸でそのように呼ばれていたもので、京都では、朝廷への献上菓子に由来し「上菓子」と呼ばれれいた。

もともと、日本の菓子は、木の実や果物などなど。また、儀式などの供物として、餅類の加工品が作られてきた。それを原型に、中国大陸から伝来した唐菓子、喫茶とともに広がった点心、16世紀にヨーロッパから伝わった南蛮菓子などの影響を受け、日本の菓子は独自の発展を遂げました。

唐菓子の伝来

唐菓子(からかし)は、遣唐使が唐から持ち帰ったもので、小麦粉などの穀類を加工し、油であげる製法が多い。

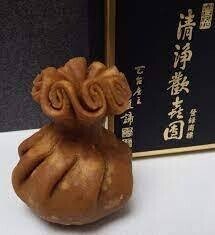

現在でも、清浄歓喜団は有名です。

点心の普及

鎌倉時代、栄西が禅とともに茶を持ち帰り、喫茶や点心の風習が広まりました。点心とは、決まった時間以外に取る間食のことです。

茶と一緒に、まんじゅう、ようかん、水繊(すいせん)、水晶包子、索麺などを食べたといいます。

当時の点心は、砂糖が極めて貴重な輸入品だったため、甘くないものが主流でした。

点心には、ようかんやまんじゅうなど、現在の京菓子の源流をみることができます。

南蛮菓子の影響

室町時代に、ポルトガル人によって伝えられた南蛮菓子は京菓子に影響を得与えました。カステラ、ボーロ、金平糖、有平糖、鶏卵素麺など、現在にまで伝わるものが多いです。

日本の菓子との大きな違いは、貴重品だった砂糖を大量に使い、油や卵を用いるところです。濃厚甘味な南蛮菓子は日本人を魅了させ、またキリシタン宣教師らが布教にも使用しました。

京菓子の大成

華やかな町人文化が栄えた江戸時代の元禄期には、庶民にも普及しはじめて、京菓子が飛躍しました。

安永4年(1775)、菓子の粗製濫造を防ぐために、菓子屋を248軒に制限する上菓子屋仲間ができ、ますます京都の菓子技術は向上しました。さらに、茶の湯の発展に伴い、趣味・趣向を用いた菓子や有職故実にちなんだ有職菓子などが作られるようになり、菓子にも文学性や芸術性がこめられるようになりました。

茶の湯の菓子では、濃厚茶の主菓子(蒸・生菓子)、薄茶の干菓子(落雁・せんべい・有平糖)があり、いずれも花鳥風月や風景など、風雅な日本的感性を表現したものが多く生み出されました。

京菓子は、外来文化の影響をもとに、宮廷文化や茶道と結びつき、現在のような形に発展してきたのです。

京菓子の種類と由来

「季節と行事の京菓子」

はなびら餅

京都の正月を代表する伝統菓子の1つ。

丸い白餅に紅の菱餅と味噌あんを置き、甘煮にしたゴボウををはさみ、半円状に折ったもの。

もともと、宮中の正月の行事食である菱葩(ひしはなびら)が原型。

明治時代以降、茶の湯の初釜(裏千家)で使われるようになった。

法螺貝餅(ほらがいもち)

小麦粉を水でといた生地を鉄板で薄く焼き、白味噌あんと貝の吹き口に見立てたゴボウにを法螺貝に似せて巻いたもの。

法螺貝には悪霊退散の意味があることから、厄除けの菓子とされる。もとは今の菓子と形状が異なり「ふのやき」という菓子に極めて似ているといい、安政の御所炎上のとき、孝明天皇が避難先の聖護院門跡で食したという。

現在は年に1度、節分護摩供の共用菓子として柏屋光貞(東山区東大路通松原上ル)で販売される。

きつね面

2月最初の午の日、伏見稲荷大社では初午大祭が行われる。きつね面は、その初午大祭にちなみに茶席でとりあわせる干菓子。煎餅種に砂糖のすり蜜を付け、白キツネを表現している。

引千切(ひちぎり)

麦餅や草餅などと並び、ひな祭りに欠かせない菓子の1つ。先端を引きちぎる形状から付いた名前で、子だくさんを意味する。「ひきちぎり」とも読み、「あこや」ともいう。あんに小麦粉を加えて蒸したこなしやういろうに、きんとんやあんの玉をのせたもの。平安時代、宮中で祝儀に用いられた戴餅(いただきもち)がルーツという。女子のいる家では配りものにも使われる。

さくら餅

つぶつぶした歯ざわりの道明寺粉でこしあんを包むのが京都風。塩漬にした桜の葉は、巻きつけるのではなく、2枚をまっすぐに流した形ではさむのが特徴。桜の名所嵐山でも名物として知られる。

かしわ餅

江戸時代から、端午の節句に用いられる菓子。

小豆と味噌の2種類のあんがあり、あんを入れた餅を柏の葉で包んだもの。柏の葉は、新芽が出るまで古い葉を落とさないため、子孫繁栄を願う上で縁起がよい。

また、かしわ餅を包む手付きが神前でかしわ手を打つ姿に似ているもので、武運を祈願する端午の節句にふさわしいとされた。

粽(ちまき)

5月5日の、端午の節句に食べる。

粽はもともと中国大陸から伝わったもので、悪霊を祓う意味がある。

節句に食べるのも厄除けのため。笹の葉に米粉で作った団子を包むのが一般的だが、京都では葛練(くずね)りや、羊羹を包んだものもある。

祇園祭で売られている粽は食用ではなく、飾り粽で、家の門口に吊るし厄除けにする。

こっちは!祇園祭の「粽」

嘉祥菓子(かじょうがし)

陰暦の6月16日、嘉祥の儀式にちなみ食べる菓子です。

室町時代から江戸時代にかけて、嘉祥菓子を食べる風習が一般庶民に普及しました。

嘉祥の期限は不明ですが、厄除けのためのものといわれ、江戸幕府では重要な儀式の1つでした。

水無月

6月30日、各神社で行われる疫病除けの夏越の祓にちなみに食べる菓子です。葛(くず)や外郎(ういろう)などの上に小豆をあしらい、三角に切ったもの。三角の形状は氷室の氷、小豆は悪魔祓いを表している。

水無月は6月の別名です。

ちご餅

7月13日、祇園祭の長刀鉾の稚児社参が行われる。

その時供えるのがちご餅。

二軒茶屋 中村楼が代々氏子として献じてきた。

t現在、同店の茶店で7月13日から31日まで食べることができる。

また、三條若狭屋では、それに由来する祇園ちご餅を販売している。

行者餅

祇園祭の役行者山にゆかりの菓子。

文化3年(1806)に京都で疫病が流行した際、柏屋光貞の当主が大峰山で修行中に霊夢を受けて作り、役行者山に供えた。

そのお下がりを食べた人々は疫病を免れたため、無病息災の菓子として喜ばれたのが始まりという。

小麦粉を使ったクレープ状の薄い焼皮に、3センチ角の白餅を置き、その上に山椒味噌をのせて包んだもの。

7月16日に限り販売される。

吹き寄せ

秋の野趣あふれる風情を表した干菓子。干菓子は薄茶のための菓子で、寒梅粉、州浜粉、砂糖、水飴などを原料に作られる。色づいたカエデやイチョウの葉、松葉、銀杏、松ぼっくり、栗、きのこなどが干菓子盆に美しく盛られる。

亥の子餅

旧暦の10月(亥の月)にあたる11月最初の亥の日に食べる餅。

もともと宮中の年中行事に由来。この日に餅を食べると万病を除き長寿を保つといわれ、また、多産のイノシシにちなみ、子孫繁栄の願いも込められている。

茶家では、この日に開炉(かいろ・炉開き)の日として、亥の子餅を食べる。

「季節を問わない京菓子」

真盛豆(しんせいまめ)

香ばしく炒ったマメを州浜粉で堤、表面に青のりをまぶしたもの。真盛豆のいわれは明応年間(1492~1501)にさかのぼります。天台真盛宗の開祖、慈摂大師(真盛上人)が北野で辻説法をするとき、炒った黒豆に乾燥させた大根の葉にかけ、聴衆にふるまったのが始まりという。北野大茶会で豊臣秀吉が茶事に合う豆菓子としてほめたこともあり、現在も茶人に好まれています。金谷正廣菓舗、竹濱義春のお店で販売している。

州浜

大豆を炒って粉にし、飴などを混ぜて練り上げた菓子。きな粉よりも浅く炒った州浜粉を使う。州浜の切り口の形は有職の州浜台や島台に由来し、蓬莱山や秋津島を表すと言われています。

清浄歓喜団

奈良時代、遣唐使によって伝えられた唐菓子の1つで、団喜といわれます。密教の祈祷の際に供えられる菓子。一般に「御団(おだん)」「聖天さん」とも呼ばれる。米粉を小麦粉の生地であんを包み、巾着袋の形に整え、ごま油で揚げたもの。あんには、ハッカ、丁字、ニッキなど7種類の香りが混ぜられている。千年前の姿をそのまま伝える菓子の1つで、亀屋清水さんで販売している。

麦代餅(むぎてもち)

つぶあん入りの餅に、きなをまぶした菓子。

昔は、麦刈りや田植え時の間食として重宝され、農繁期には直接田畑に届けられた。刈り取った麦で菓子代を支払ったから、麦代餅という名前がつきました。現在では中村軒さんの名物でもあります。

「社寺・街道ゆかりの菓子」

あぶり餅

【今宮神社】

今宮神社の門前名物。東門前参道には、向かい合わせに2軒あぶり餅茶屋がある。北側が長保2年(1000)年創業の一和(いちわ)、南側が江戸時代から江戸時代から続く、かざりや。あぶり餅は、長20センチほどの竹串に親指大にちぎった餅を刺し、きな粉を付けて炭火であぶり、溶いた白味噌のたれを付けて食べる。疫病退散を祈願する神事のやすらい祭(4月の第2日曜日)では、あぶり餅を食べ、無病息災を願う。

やきもち

【上賀茂神社】

上賀茂神社の名物菓子。

餅で小豆のつぶしあんを包み、鉄板で両面をこんがり焼いたもの。

やきもちは俗称で、神社の神紋にちなんだ「葵餅」という名前が正式名称。門前にある神馬堂は、明治5年(1872)年、創業。また葵家やきもち総本舗は、葵の双葉にちなみ、葵餅と二葉葵のの2種類のやきもちを作っている。

唐板(からいた)

【上御霊神社】

千年以上の歴史を持つ上御霊神社の名物、貞観5(863)年、疫病が流行り、悪霊退散のための御霊会が開かれたとき、健康を祈る厄除けの煎餅としてふるまわれたのが唐板の起源。門前の水田玉雲堂が500年以上守り伝えている。煎餅の材料は、小麦粉、上白糖、塩、卵。それらを混ぜこね、薄く伸ばして短冊に切ったものの両面を銅板で焼いた、歯ざわりの良いお菓子です。

粟餅(あわもち)

【北野天満宮】

北野天満宮の門前茶屋、粟餅所澤屋(さわや)の名物菓子。天和2(1682)年に茶店を出したといわれる。粟餅は、あんで餅を包んだ餡餅と、餅にきな粉をまぶしたきなこ餅の2種類がある。

長五郎餅

【北野天満宮】

天正15年(1587)、豊臣秀吉に北野大茶湯で称賛されたをきっかけに、北野名物となった餅。初代の河内屋長五郎の名前にちなんでいます。

こしあんを薄い餅皮で包んだ製法は、400年以上前の創業当時と変わらない。毎月25日の天神さんの日や北野天満宮で行事があるとき、天満宮東門の境内茶屋で販売されます。長五郎本舗の本店では通年販売されています。

みたらし団子

【下鴨神社】

下鴨神社の神饌のお菓子。竹串に刺した5つの団子は、はじめの1つから少し間隔を空けて、後の4つが並ぶのが特徴。糺の森の御手洗池に湧く水の泡を表しているといわれている。また、人の体を表しているという説もあり、昔から神饌として供えられている。現在、加茂みたらし茶屋の名前で親しまれている亀屋粟義で販売されている。

鳩餅

【三宅八幡宮】

三宅八幡宮では鳩が神の使い。その鳩をかたどった名物菓子。米粉と上用粉をこねたもので、ニッキや抹茶の風味がある。境内の三宅八幡宮で販売されている。

きつね煎餅

【伏見稲荷大社】

伏見稲荷大社の門前にある総本家いなりやの煎餅。

材料は、白味噌、ゴマ、小麦粉、砂糖。水で練った生地をキツネの面の形で焼いたもの。

走井餅(はしいもち)

【石清水八幡宮】

石清水八幡宮の表参道にあるやわた走井餅老舗の菓子。

やわらかい餅にこしあんを包んだもの。もともと大津で江戸時代に創業した茶屋で、大津の走井(はしい)という名水を使い、あんや餅を作ったという。走井餅は、大津名物となり、歌川広重の錦絵「東海道五十三次」にも茶店が登場た。明治時代の末、八幡に視点を出して以来、八幡名物となった。

どら焼き

【東寺】

毎月21日、東寺の弘法さんの日のお土産。

クレープのような薄い生地でこしあんを包、竹の皮に包んだ棒状のお菓子。

もともと東寺の修行僧のおやつとして考案されたもの。明治時代になって境内で開かれる弘法市で売られはじめたもの。一般のどら焼きは形状が銅鑼(どら)に似ていることから「どら焼き」と呼ばれるが、これは熟した銅鑼の上で秘伝の皮を焼いたことから名付けられたという。現在、笹屋伊織(ささやいおり)で、毎月20日~21日のみの販売がされている。

幽霊子育飴

【六道珍皇寺】

みなとや幽霊子育飴本舗で販売されている飴。

名前の由来は、民間から伝わってもので、昔この近辺で夜な夜な飴を買いに走る女性がおり、調べると、身重のまま亡くなった人が死後出産して、幽霊となって赤子になめさせる飴を買いにきていたという。

六道珍皇寺の六道まいりの8月7日~8月10日の間、お参りの折に購入する人も多い。麦芽糖の風味が特徴のアメです。

松風(まつかぜ)

【西本願寺】

織田信長が一向一揆制圧のために、石山本願寺を攻めた際に、寺内で兵糧が欠乏した際、亀屋陸奥の当主が小麦を練って麦芽糖と白味噌をまぜて焼いた菓子を考案し、これを兵糧として顕如以下門徒たちは戦い抜いたという。のちに顕如が当時を思い出して「わすれては波のおとかとおもうなり枕に近き庭の松風」と詠んだ歌にちなんで以来、西本願寺の御洋菓子で、現在も門前に店舗を構えている。茶の湯では、釜の湯がたぎる音を松風と呼び、故人をしのぶ茶会でもよく用いられる。

鎌餅

【鞍馬街道】

昔、洛中と街道を結ぶ出入口のを七口と呼びました。

その一つ、鞍馬口の茶店で売られたのが鎌餅の由来。江戸時代、評判の名物菓子だったという。

鎌に似た形状から命名され、豊作を祈願するための菓子でもある。大黒屋鎌本舗で販売されている。

おせき餅

【鳥羽街道】

城南宮のそば、鳥羽街道の名物菓子。鳥羽は昔からの交通の要衝。その多くの旅人の茶菓子となったのが、おせき餅。江戸時代、せきという娘が、編笠の上に餅を並べて売ったのが最初と言われている。餅の上につぶあんを載せたもので、白い餅と草餅のの2種類がある。おせき餅本舗で販売されている。