【ジプチ滞在記】蚊を見つける、テンションが上がる〜熱帯医学を知ろう〜

皆さんおはようございます

人道支援家Taichiro Satoです。

※昆虫があまり好きでない方は、途中🦟蚊🦟の写真が出てきますので、ご注意ください。

現在は目的地への道中。ジプチに昨日到着しました。

気温は30℃。真冬からこれは暑いです、半袖短パンです。

まだ移動は続きますが、ここまでのフライトと時差で頭がスッキリせず、ジプチのオフィスに到着するやいなや、ベットにバタンとすぐに眠りについた僕なのでした。

、、、

プ〜〜〜〜ン。プ、プ〜〜〜〜〜〜〜ン🦟

さぁバトルのゴングは鳴らされました。

人対蚊。この戦いはこの先も続くことでしょう。

まずは一戦必勝!!

結論からいうとあっけなく勝利。

実は僕は蚊の習性をよく知っていて、

かつて長崎の同期の間では

「モスキートハンター」と呼ばれていたのでした。

----2018年 4月〜7月 長崎大学 熱帯医学研修過程---

実は僕は2018年に長崎大学の熱帯医学研修過程という3ヶ月の熱帯医学コースを卒業しています。

本当に充実した時間で、

熱帯医学に没頭した3ヶ月でした。

同じ志を持った同期に恵まれ、偉大な先生たちから熱帯医学を学びました。

注目すべきだったのはやはり蚊🦟

朝から晩まで、蚊、🦟、蚊。

自分たちで藪へ蚊を採取しにいき、解剖し、とにかく蚊について学んだのです。

なぜかって?

実は蚊の生態系を知ることは、熱帯医学にとって非常に重要なことなのです。

ここで、メジャーな蚊について少し紹介してみましょう。

難しくなるような細かいところは、皆さんのイメージ理解のために端折ります。

①Culex (イエカ属): 日本脳炎

②Aedes(ヤブカ属): デング熱

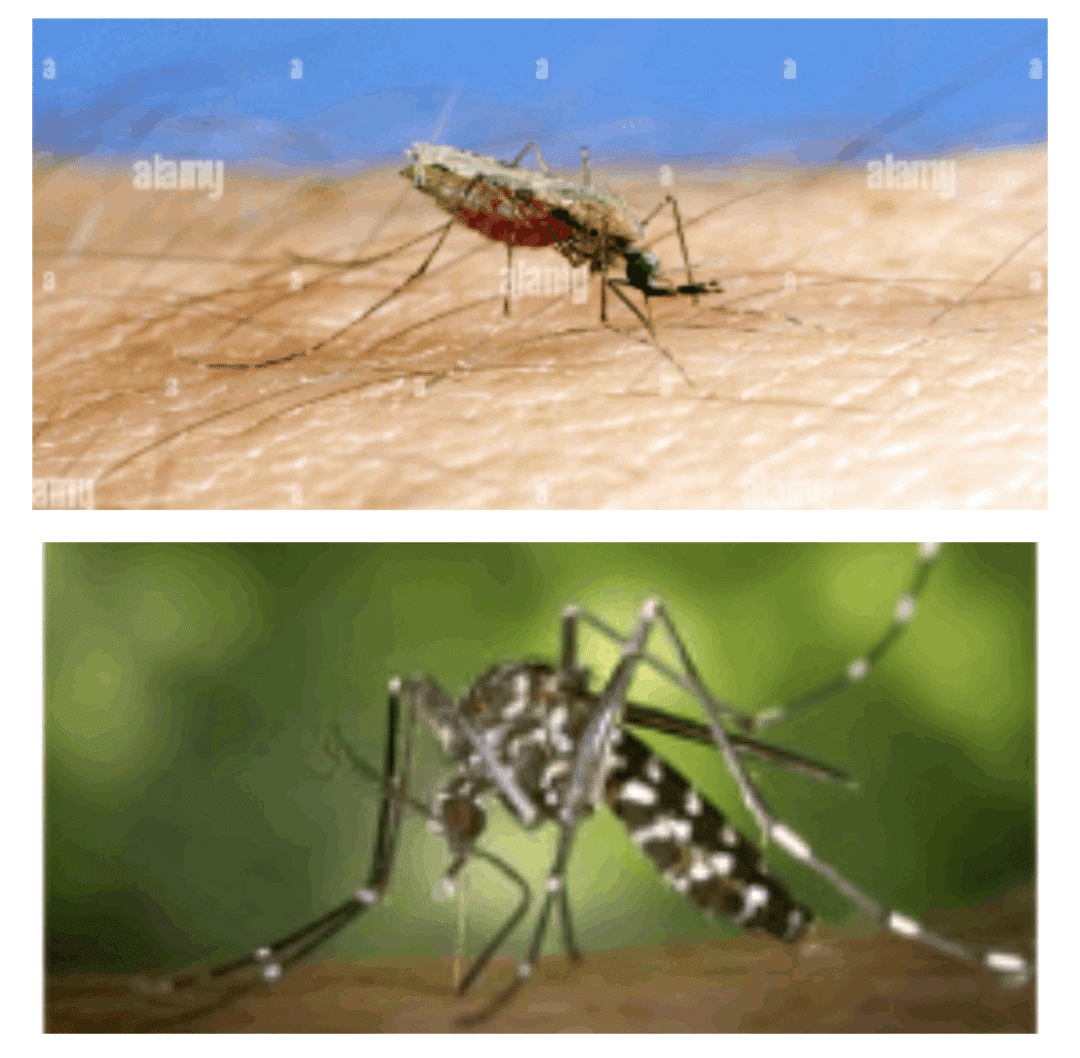

③Anopheles(ハマダラカ属): マラリア

こんな感じで、蚊の種類によって伝播できる病気が違います。したがって、家の生息分布域が地域の疾病構造理解のためには非常に大事になってくるわけです。

みなさんにとって馴染みがあるのは、おそらく②Aedes(ヤブカ)。この中には、シトスジシマカといってみなさんがよく見かける蚊の一つかもしれません。

見た目がトラのように縞模様になっているため、フランス語ではMoustique tigreと呼ばれたりもしています。

余談ですが②Aedes(ヤブカ)彼らは夕方に吸血します。

したがって、夜皆さんの枕元で飛び回り皆さんを絶妙にイライラさせるのは、①Culex(イエカ)です。

今年の夏は、夕方には屋外でのヤブカに、夜は室内のイエカに要注目です。

--------ジプチの蚊の話----------

さて、ジプチに到着後、眠りに落ちていた自分を起こしてくれたのは、一体何者なのでしょうか?

①Culex(イエカ)②Aedes(ヤブカ)でもありません。

正解は③Anopheles(ハマダラカ)です。

吸血時にお尻を上げる独特のポジションがあるのが特徴でマラリアを媒介します。

僕を起こしてくれた蚊とのバトルは、

見事に僕が勝利を収めたわけですが、

戦かった相手が③Anopheles(ハマダラカ)であることにちょっとした感動を覚えたのでした。

周りをのく見ると、ハマダラカしか飛んでいません。

日本とはこーゆーところが違うんだよなーと、

蚊を見ながらしみじみしました。

医療者として世界で活動する上で、こういった動物や昆虫たちの生態系の違いも考慮できると、質が上がりますし、知ること、少しでも理解していけることって本当に楽しいなぁ、とつくづく思う今日このごろです。

蚊を見て、地域を知る。

蚊を見てテンションが上がる僕。

そういう意味では、

変わった人材なのかもしれませんね。

長崎大学の先生方や仲間たち。皆さんのおかげで今があります!と、いずれ伝わるといいな。

さて、移動の打ち合わせに行ってきます。

※投稿内容は全て個人の見解です。

他にも色々配信しています。のぞいてみてください!フォローも是非お願いします!!

Instagram =HP

TikTok =日常の風景

Twitter =つぶやきと情報RT

また次回お会いしましょう。

Best,

Tai

いいなと思ったら応援しよう!