粧す

奥羽本線を北へとすすむ。

山の間をどじょうのように這う線路。

両脇には田園と民家。

いかにも田舎の景色という感じがする。

目的の駅で降り、40分待ってようやくバスが来た。

扉の前で待っていたら、運転手のおっちゃんがガラス越しに指で合図してきた。あ、後ろから乗るのか。数字の書いてある券を取れと言われる。どうやら前方にある料金表と照らし合わせて乗車料金を支払うらしい。しばらくして、予告も無しに金額が上がっていくのに気が付いた。なんだこのシステム。こわい。生まれてこの方、都内のバス以外乗った事の無い私にはかなりハイレベルである。Googleマップに乗り方まで書いておいてほしかった。ガタガタ揺れる車内で不貞腐れながらフィードバックを送った。

目的地は山を少し登ったところにある祖母の家。何年ぶりだろう。ひょっとすると小学生以来かもしれない。祖父は私が産まれる前に亡くなっていて、以降、祖母がひとりで暮らしている。このごろ調子が悪いというので、絶賛ニートの私が「暇だろう」という家族の見解により様子を見に行くことになった。

ニートとはいえ、つい1ヶ月前まで私は都内の百貨店で美容部員をしていた。化粧品が好きで始めた仕事だったが、この頃の若い子はみな、成分だとか、パーソナルカラーだとか、口コミだとか、そういう「情報」を携えて店に来るので接客の面白みに欠けていた。10年というそこそこのキャリアを積んではいたが、そんな若い子たちを見ていると勝手に買えという気分になってしまい、嫌気が差して辞めることにした。

燃え尽き症候群よろしく、スキンケアも化粧も、辞めてからは何だかどうでも良くなった。化粧道具も大方を妹にあげてしまった。そのため今日もすっぴんで田舎のバスに揺られているわけだが、乗客は私だけ。誰も私のことなんか見ていない。バスを降り、祖母の家まで歩く。歩きながら汗が噴き出てきた。化粧崩れも気にする必要がない。とは言いつつも結局さっきから化粧のことばかり考えている。まだ抜けきれないらしい。

久々に会った祖母は記憶していたよりもだいぶ歳を取り細くなっていたが、案外元気そうで安心した。私の来訪をとても楽しみにしていたようで、何度も名前を読んで嬉しそうにしている。まだ17時だというのに、テーブルには煮物に漬け物、焼き魚に大盛りの白米と、食べきれないくらいの料理がごとごとと並べられた。

食事が終わり、重たい胃を抱えながらお風呂に浸かって部屋に戻る。今日から1週間私が泊まる部屋は、もともと私の母の部屋だったらしい。本や机がそのままに残っている。母の少女時代が色濃く感じられ、どこかちょっと恥ずかしい気持ちになった。

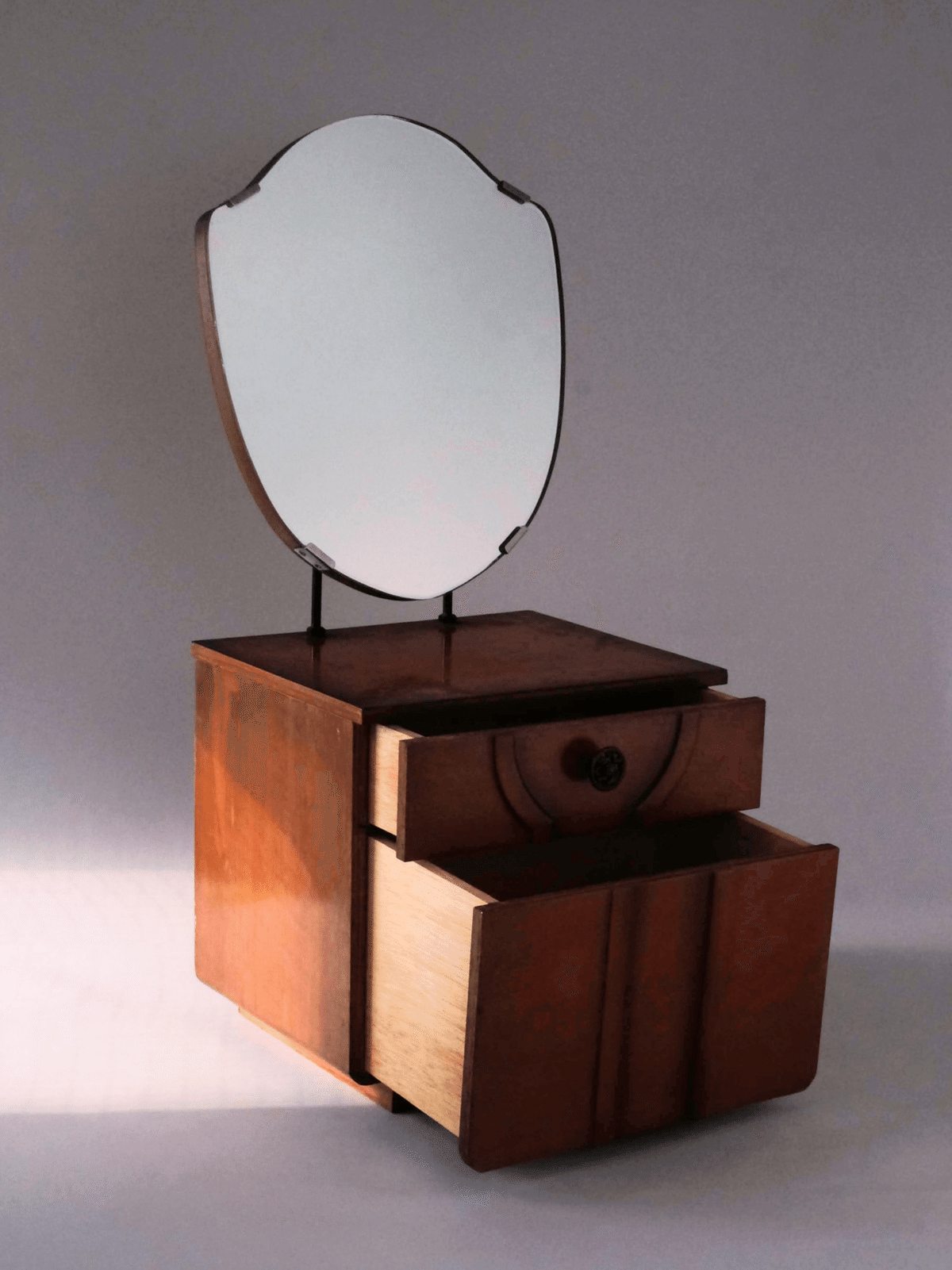

部屋の窓際に、丁度良さそうな鏡台があった。鏡台といっても、引き出しの上に鏡がついただけのもの。興味本位で引き出しを引いてみる。すっかり変色してしまったコロン、使いかけの真っ赤な口紅、綺麗に装飾のされたパクトに入ったファンデーション。そこには、過去に母が使っていたであろう化粧道具がたくさんつまっていた。むわん、と古めかしい化粧品の匂いが鼻腔に広がる。

私が知っている母は、がさつで、化粧なんか鬱陶しくて出来ないと言うような人間である。でも、この引き出しの中は、可憐な女そのものだった。この鏡の前で正座しながら丁寧に化粧をする母の姿を想像したら、胸の鼓動が早まった。

私がずっと求めていた化粧の姿、粧すという行為の本来の姿が、かつて、確かにここに存在していた。

情報による確定度の高い満足ではなく、唇に色がのるときめきをお客さんに感じて欲しかった。

いや、もう共感を求める必要は無いのだ。

心の底にあったその気持ちを発見できただけで、抱えていた靄がすうっと晴れるような気がした。

その晩、煎餅布団の中で夢を見た。母の化粧道具が私の働いていた店で売られていて、若い子たちがキョトンとした目でそれらを眺めている夢。

卵焼きのいい匂いで目が覚める。

軋む階段をトントンと降りていく。

「葉子ちゃん、今日は何だか嬉しそうねぇ。」

まあね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?