【ブルアカ】独断と偏見で選ぶ「良い」絆ストーリー6選

イントロ、本記事の概要

本記事の目的は私の個人的主観に基づき沢山の絆ストーリーの中で印象的なものをピックアップしその魅力を共有することで、あなたに「この絆、良い…!」と思ってもらうことです。

絆ストーリー。あなたはどれくらいきちんと読めているでしょうか。

忙しい毎日の中でAP消化やチケット消化をこなし、やっと腰を落ち着けて文章を読める時間が出来たと思ったらその時間はメインストーリーやイベントストーリーに。そうして過ごすうちにホーム画面左上の数字は増えるばかりで、手をつけるのもどんどん億劫に。そしてようやく消化するタイミングが来たと思ったらガチャのために石を回収しようと読み飛ばしたり、なんならあらすじだけ読んでスキップしてしまったり。そんな先生も少なくないのではないでしょうか。

ただそのような状況になるのも最もな理由があります。普遍的な寓意やメッセージが込められていたり、ドラマチックな展開に心揺さぶられたりする比較的長尺のメインストーリーと比較するとどうしても色々制約の多い絆ストーリーは感触が薄くなりがちです。例えば絆ストーリーの魅力、ないしは特徴を挙げると次の3要素が大きいかな、と思います。

1.先生と生徒の恋愛未満(?)イチャイチャ

2.生徒の紹介、内面の深掘り

3.『ブルーアーカイブ』や「先生」の思想に直接繋がる描写

数多く、というかほとんどの絆ストーリーにおいて1.と2.の要素はありますが、率直に言うとこの2つはいわゆる「キャラ愛」の要素であって「ストーリーの良さ」そのものかと言われると私は違うと思います。「推し」とか「特に思い入れのあるキャラクター」であれば息してるだけで嬉しくなるのはオタク、というか人間の性ではありますが、その外側にも広がりを持てる強度のことを私は「ストーリーの良さ」と呼びたい。

話を絆ストーリーに戻すと、2.の描写が卓越しているために3.のような「メイン」級の哲学が強く出ているものがあります。例えばそもそもメインストーリー等で掲げたテーマの補完的な内容であったり、人間の多面性やその受容、幸福の希求などテーマがメイン等と重なるものであったり。折角好きなコンテンツに良いストーリーがあるのに、数の多さを理由に眠らせておくのは口惜しいことだと思います。オタクである私は一人でも多くの誰かにそういったストーリーの良さを感じてほしい。

あれこれ語りましたが、とどのつまり「筆者が特に好きかつ普遍性を感じる絆ストーリーを紹介する記事」です。正直「キャラ愛」的な話も嫌いではないのですが、それに関しては読む人は何も言わなくても読むでしょう。

また読んだとしても、既に200を超える実装済生徒の各エピソードを記憶に留めておくのは生塩ノアさんでもない限り非常に困難です。「そういえばこれ良かったよなあ」とか「こういう良さもあるのか」とか思わせることもこの記事の目的です。

ネタバレは一切気にせず書きます。ネタバレが嫌な方は下の目次だけ見て自分の目で読み、その後記事の存在を思い出したら読んでいただければ幸いです(ちなみにメインにも度々触れますが、万が一まだ読んでなければこんな記事読んでる場合じゃないです)。イベストもうす〜く触れますがネタバレってほどではないと思います。ちなみにスクリーンショット等は積極的に載せているので、逆に絆ストーリーを読んでいなくてもある程度内容を追えるようにはなっているはずです(むしろ多すぎたかも)。スクロールバーの見た目よりは文章量少ないので気になる生徒のところだけでも読んでいただければ幸いです。

ハルカ

初っ端にして引用のみで申し訳ないですがこちらの記事が素晴らしい内容なのでこれを読んでください。私はここでこのnoteより良いことを書ける自信が無いです。

この記事は「6選」と題しましたが、実際書いてるのは5人分ですね。かと言って「5選」というと違う気がするし…

コユキ

初登場時から自分勝手にトラブルを起こす問題児としてのキャラが強い黒崎コユキですが、彼女の絆ストーリーはそのバックグラウンドを感じさせる内容となっています。

彼女の能力は直感で暗号が解けてしまうというかなりの神秘です。規範意識はかなり低く、絆ストーリー01では反省部屋に何度も入れられるあまり逆に反省部屋を私物化し、そのことを悪びれず先生に自慢するほどです。

この後しっかり先生にチクられます(最近似たような展開を見たような…?)

そんな彼女が自分の能力や境遇をどう感じているのか、読み進めるうちにそれが徐々に明かされる構成となっています。

ここで大事なのはコユキの才能は直感で正解に辿り着く、あるいは「天」から与えられるというものであり、その道中に本来必要な計算能力自体はユウカやノアとは比べものにならないということです(4周年イベントの「楽しんでますか、先生?」でも同様のことが本人やユウカやノアの口から語られています)。またセミナーの所属は本人の希望ではなく能力を買ったセミナー主動のものです。つまり、彼女にとってセミナーの業務は頼られる唯一の機会でありながら、そこには苦労も意外性も達成感もない。その退屈さに失望し、逆にまったく役に立たない『運ゲー』に意外性を求めているのです。

それともう一つ補足ですが、『ブルーアーカイブ』という作品においてこういった「神秘」が本人の幸福に直接はたらいているケースは少ないように思います(ニュートラルorトラブルの原因としての立ち位置が多い)。理屈は恐らく単純で、幸福とは相対性だからでしょう。物心が付いてから当然のようにできることをこれに繋げるためには、繰り返しその幸福を再発見する必要があります。

そして05にてこの話は一つの着地点を迎えます。

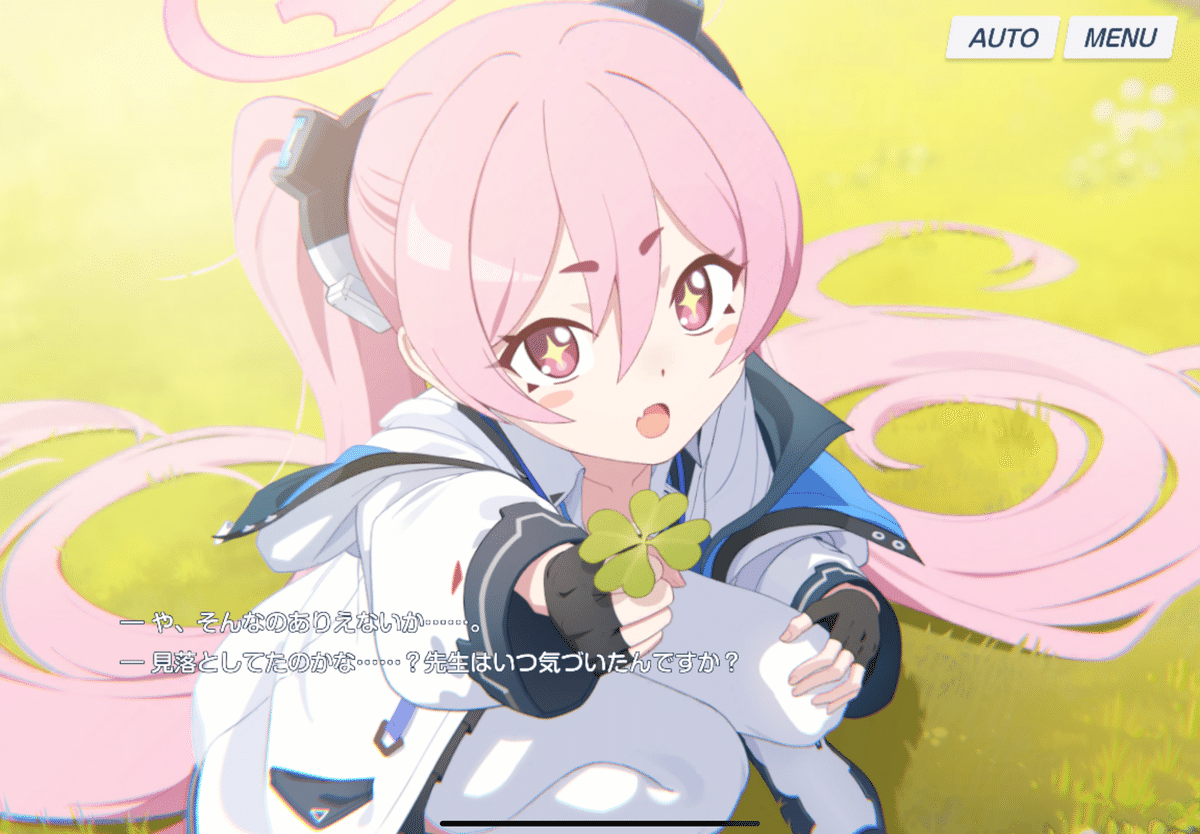

コユキからの連絡を気になって出かけた先生は、四つ葉のクローバーを探しているコユキに出会います。

コユキは自分の運の悪さが少しでも良くならないかと幸運の象徴を探していますがなかなか見つからず、そもそも迷信として疑う気持ちや諦念が押し寄せているようです。

運の良さや迷信なんてものが存在するかは分からないが、少なくとも信じた方が面白い。先生にそう語るコユキの元へ、天(としか言いようのないもの)は贈り物を授けました。今見つかった理由を不思議がるコユキに先生は先ほどのコユキと同じことを改めて返し、コユキも納得したところで話は終わります。

特にこの「最初は無いかと思われたが、ある瞬間を境に『最初からそこにあった』ということになった」という描写から想起されるのはメーテルリンクの童話『青い鳥』です。繰り返しになりますがコユキは真っ当に達成感を得ることが非常に難しい状況にあり(勿論トラブルメーカーの免罪符とするにはあまりに弱いですが)、「運」に走るのは一種の逃避行動と言えると思います。特異な境遇を本人は疎ましくさえ思っている中で、彼女らが辿り着いたのは「信じる」という行為でした。

黒崎コユキという人物の身勝手なトラブルメーカーという面だけでなく、自分の幸福のために一つの真理に辿りついたということを端的に描いた非常に素晴らしい話だと思います。

ノア

セミナー書記の生塩ノアさんです。通常衣装もパジャマも両方触れます。

まず通常衣装から。

01~03では「常に主観性を排除し、客観的たることが書記の要件」という発言が繰り返されると共に、それに適度に則りつつ先生のことを揶揄うノアとそれに振り回される先生が描かれます。

続く04は雨のため予定がキャンセルになったノアの元を先生が訪れる場面から始まります。

書記は常に客観的たれ、というのは繰り返し言っていたことではありますが、どうやらそれが行き過ぎて常日頃から「書記」として振る舞う強迫観念に駆られながら日々を過ごしているようです。

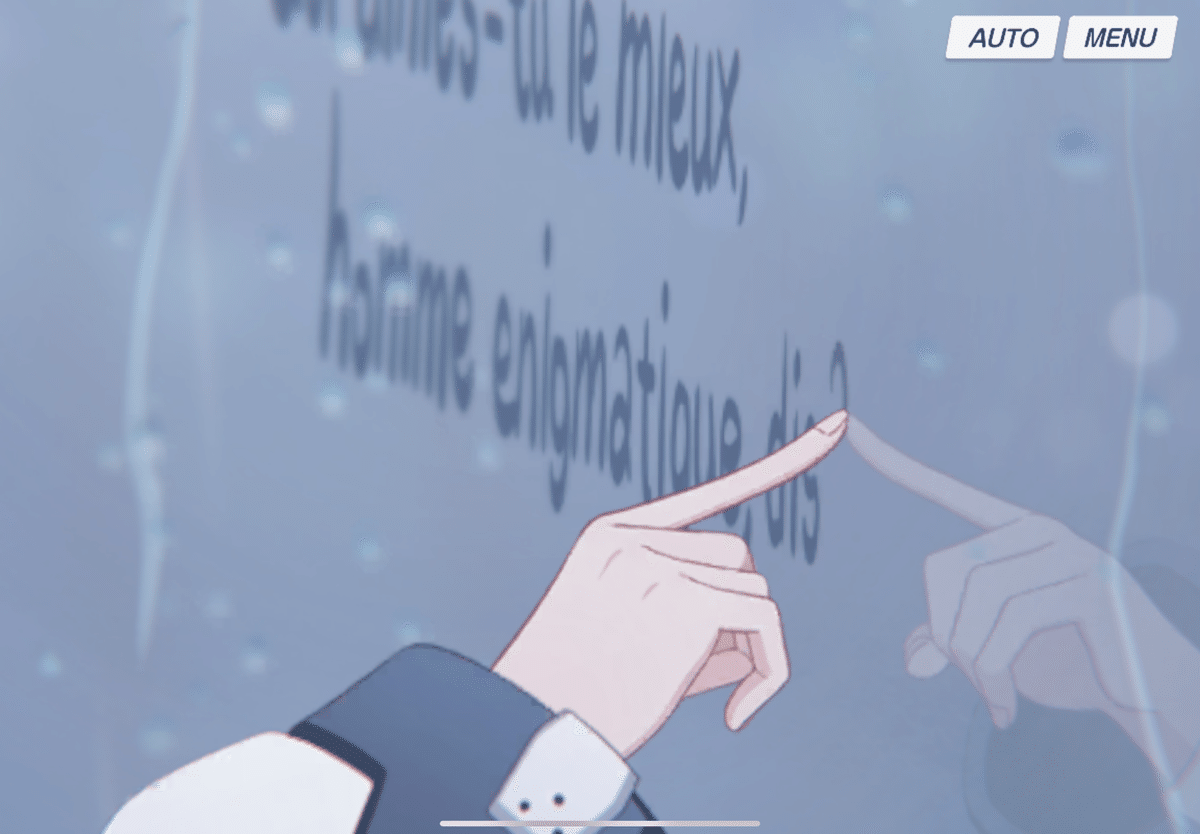

そこで先生は窓の結露に文字を書くということを何となしに行い、ノアもそれに続きます。

そこでノアはある詩の一部を書き、この詩を愛する気持ちを初めて「記録」したと述べます。「主観性の排除」を強調してきたノアですが、詩を好む気持ちはまさに主観そのものです。

書記として紙上に残す記録は、書き留めた途端に自分の手を離れ、一つの客体としてそこに現前します。例えば今まさに私がその状況ですが、何かを好き/嫌いと言葉にして外に出す(特にインターネット上に書き込む)ことでたとえ最初その気持ちが小さなものだったとしても、いつの間にかその言葉に引っ張られより強い気持ちになっているという経験は誰にもあるのではないでしょうか。これは言葉や文字の素晴らしさでもあり恐ろしさでもあります。

しかし窓ガラス上の「記録」は、生み出された瞬間から時間的持続性を持ちません。物理的実体としてあまりに儚く、刹那的です。「書記」としてはあるまじき行いも、その空間なら許されます。そしてそこにいるのは自分と先生のみ。

またノアが書いていた詩について。この詩の全文の訳を以下に示します。

—誰が一番好きなんだ?謎の男よ、言ってくれ。父?母?姉妹?兄弟?

—私には、父も、母も、姉妹も、兄弟もいない。

—友だちは?

—君はそんな言葉を使うが、その言葉の意味は、今日の日まで、私には未知のものに留まっている。

—祖国は?

—どの緯度にあるのか、私は知らない。

—美女は?

—もし女神で不死の存在なら、喜んで愛するだろう。

—黄金は?

—そんなものは憎んでいる。君が神を憎んでいるように。

—だったら!一体何を愛するんだ?途方もない異国の人よ。

—私が好きなものは、雲・・・。流れていく雲・・・、あちらに、・・・あちらに・・・。素晴らしい雲だ!

https://bohemegalante.com/2020/10/18/baudelaire-letranger-nuages-la-bas/

ある人間の性質を代表させるものとして「愛」はとても大きな位置を占めます。例えば誰かの性質を分析する際、その人が最も愛する人間であろう家族や、最も愛する土地であろう祖国について考えるのはごく自然だと思います。しかしこの「謎の男」はそういったものではなく、そこにある雲に託そうとしているのです。社会的に意味を持った繋がりから自由になり、その刹那的な自然現象を愛すると言うのです。

これこそノアが自ら語った時間的持続性を持つ記録からの一時的脱却、刹那的な「記録」を共有する営みに通じるものと言えるでしょう。

あとこれに関して良い記事があったのでこちらも良ければ。

最後に、各エピソードのタイトルについて触れさせてください。

見るからに形式的というか、所属+役職+名前+連体節+名詞というフォーマットにきっちりハマっています。しかし04について、これはノアが「先生が来なければそうなるところでした」と発言した内容です。つまりこのタイトルにはあの時間を含んでおらず、つまりあの「記録」は記録されていないということを意味しています。芸が細かい。

ノア(パジャマ)

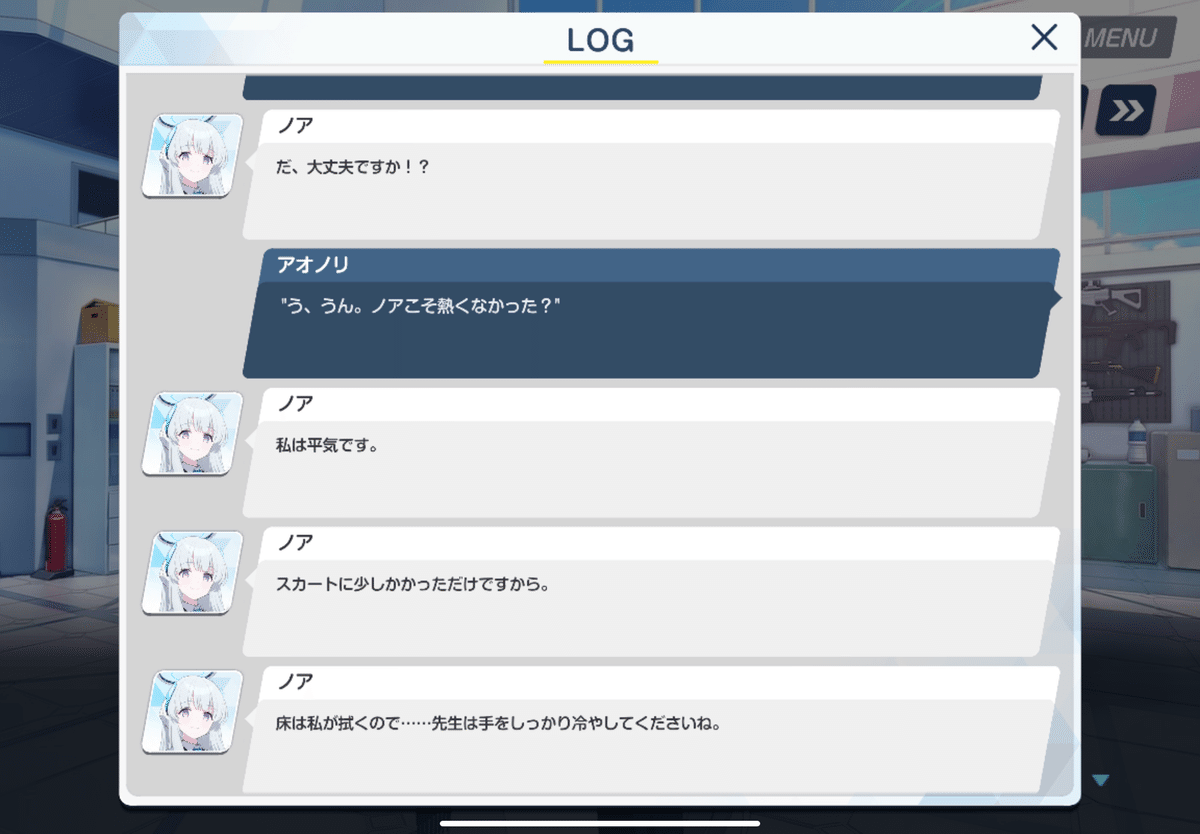

01は風邪を引いたノアを先生が看病しに部屋に上がる場面から始まります。ノアの自室の内装は簡素で、特に生活用品以外の私物が見当たらないことに先生は驚きます。

無味乾燥の理由はやはり「主観性の排除」ということですが、生塩ノアという人間がそれだけで構成されていないのは通常衣装の通りです。そこで先生は部屋に「シミ」を作ってはどうかと提案し、後日インテリアの候補を提案する約束をします。そしてその場ではおかゆを作って食べさせます。

そうして02ではトロフィーや本棚だと様々な提案をするのですが、どれもしっくり来ないようです。

そんな中最後のディフューザーは唯一「物」ではなくその「香り」を楽しむものですが、これをノアは気に入ります。窓ガラス上の「記録」もそうですが、形に残らないものの方が好みとして馴染みやすいのかもしれません。もしそうだとしたら無形のものの中で香りというのはかなり鮮明なものであり、良い落とし所なのではないでしょうか。

ここで「シミ」について一つ解釈を書いておきます。シミとは客観的にはずっと残るただの汚れです。しかしここで言う「シミ」とは、それに更に思い出のような「意味付け」を伴ったものです。例えば誰かがこのアロマを嗅いでもせいぜい「良い匂い」という感想しか出てきようがありません。しかしノアにとっては「先生が自分のために選んでくれた匂い」です。通常衣装では刹那的な営みそのものについての描写でしたが、今回は客観的にはずっと残るものに対する主観的な「意味付け」について描かれています。

続く03では逆に先生が看病されるのですが、そこでノアが振る舞った料理は味が薄く、先生に気遣われてしまいます。これはやや妄想なのですが、普段のノアのイメージだときちんと相手の好みに合わせて料理しそうで、無意識に自分の好みに合わせてしまったのは先生のことをそれほど親しく思っていると解釈しても良さそうに思います。

ノアの手料理を平らげた先生は朗読と寝かし付けを頼みます。その本の出典がこちらです。

簡単にあらすじをまとめると「人里離れた山の上、星の近くで暮らす貧乏羊飼いが一方的に惚れている大きな家のお嬢さんとひょんなことから一晩共に過ごすことになり、身分差を感じつつも星空について語っているうちにお嬢さんは眠ってしまう。羊飼いは自分だけを頼りに肩の上で眠るお嬢さんを神聖な気持ちで一晩見守る」といった話です。

ここで先生はノアの声の透明さを褒めます(鈴代さんの声良いですよね)。そしてノアはお礼を言います。これは透明な声に新しい「意味付け」を行なってくれたことに対するお礼でしょう。

朗読内容の話に戻りますが、ノアは羊飼いを自身に、孤独な山の上で輝く星/お嬢さんを先生に重ねています。娯楽も人もない山の上の中で唯一身近にある「価値」である星やお嬢さんと、書記としての客観性を求められ続ける中での前述のような「意味付け」をもたらしてくれる先生。普段のノアの余裕さから見ると意外なようにも感じられますが、あの振る舞いと自己肯定感の低さは両立され得るということですね。

そして絆ストーリーはエピローグ的な04を経て終着します。ディフューザーがプレゼントされたのは「無香」だから、先生を寝かしつけられたのは声が「透明」だから、「シミ」が出来るのは服が「無色」だから。

プロットとして一本の流れを作りつつ、一つのテーマに多くの角度からこんな短い尺でまとめ上げられた力作だと思います。

イチカ

続いて仲正イチカさんです。

イチカは手伝いとして先生に同行します。そこで諍いを見かけるのですが、その場でイチカは特に収めようとはしません。それについて先生が尋ねると、イチカは色々な観点で判断の理由を説明します。このことだけでもイチカの判断能力の高さが垣間見えます。

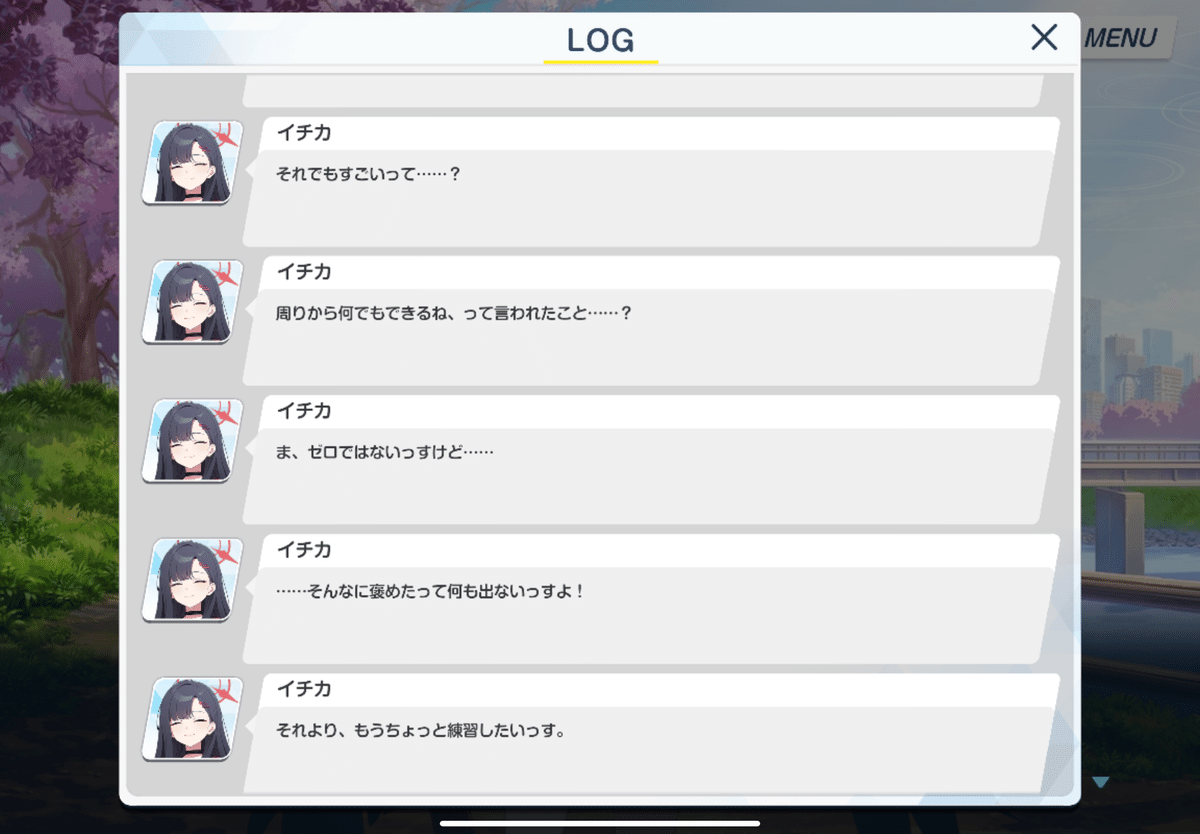

しかし自己評価としては自分は不真面目で熱意が低いという思っているようです。「他の皆」という自分とそれ以外を分断する言い方に自己肯定感の低さがかなり現れていますね。

しかしながら、イチカは先生の用が済んだらそれらの騒ぎを仲裁しに動きます。あくまで先程スルーしたのは先生の段取りのため。なんという「役割」に対する理解の高さ、そして責任感でしょうか。しかし逆にこれこそイチカが疎外感を抱く何よりもの理由でしょう。いわゆる「正解が選べてしまう」という孤独です。

ここで印象的なのはイチカはあくまで先生と対等であろうとする姿です。それは決して先生をナメているということではなく、彼女のホスピタリティが強いことの表れでしょう。

また単に対等であるだけなら先生の誘いを断れば良いわけで、「お返しのお返し」をすることで人と繋がりつつ貸し借りの無い状態に持っていこうとしているのです。人間関係に関する平衡感覚が鋭く、「仲裁役」としてその能力はまさしく理想的なように見えます。つまり彼女は人間関係のコントロールに長けており、日常的に「円滑な」コミュニケーションに重きを置いていることが推察できます。

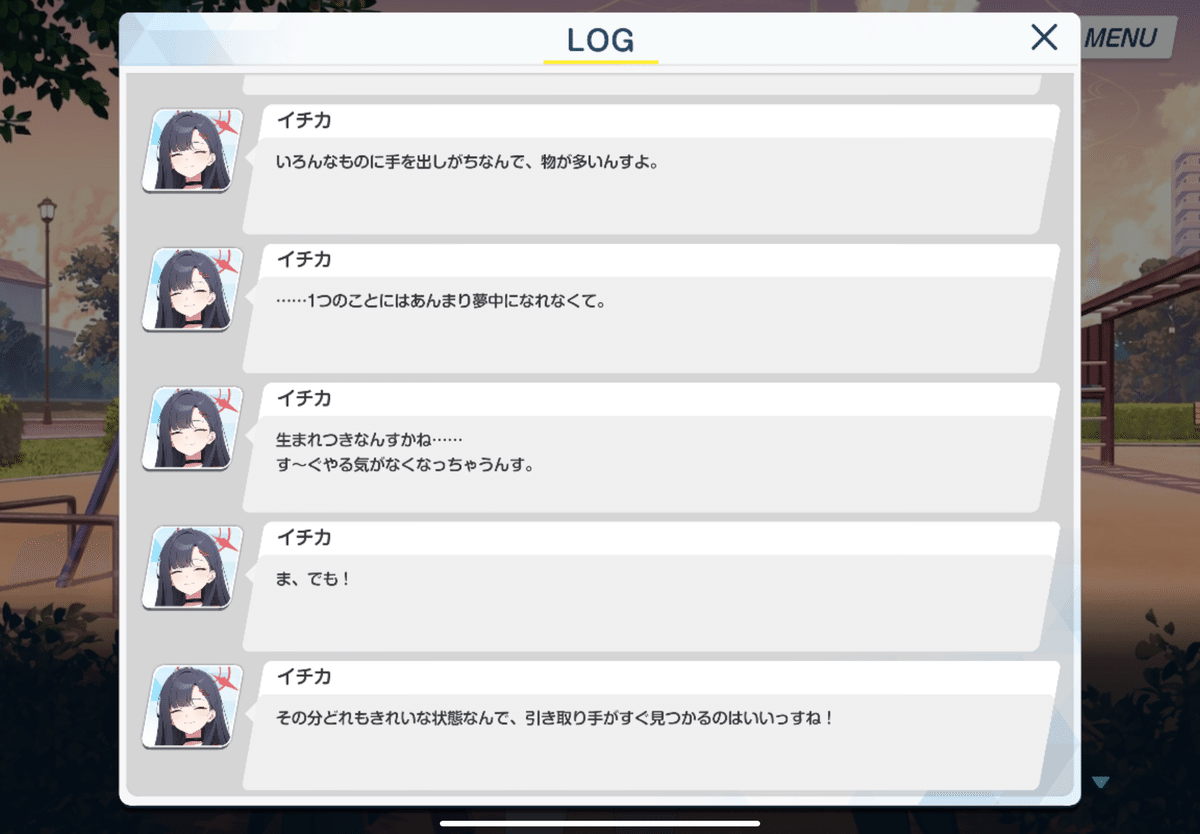

02では夢中になれるものを求めてギターを始め、すぐにある程度形にしてしまうイチカの能力の高さが描かれています。またそれを褒められてもそこまで驚いてはいないようで、自分の能力の高さを自覚していることが読み取れます。そして03ではそのようなことを日常的に繰り返していることが明かされます。

またそれに関して会話をする中で、「開眼」をした上で先生のズルさについて不満を示します(すぐに自ら「約束」を取り付けることでその場を収めるのですが)。『Trip-Trap-Train』のカスミではないですが、イチカと先生の立ち回りが似ている上で先生の方がより「大人」もしくは「舞台装置」である故の焦りと言えるでしょうか。

そんなイチカの先生に対する感情は「木の上から先生を見下ろす」という行為によって1つの発見を得たようです。恐らくですが身長差により今まで見下ろされるばかりだったのが、一度自分が上になることで相対化して見るきっかけとなったとかそんな感じでしょうか。

そのお陰か先生からの褒め言葉をやっと「素直に」受け取ってもらえます。それまでが100%社交辞令的に返していたとも、これが100%素直に受け取っているとも言いませんが、少なくとも何かしらの小さな変化はあったということでしょう。

そこでイチカは改めて先生に相談をします。イチカの能力の高さ、そしてそれ故に情熱が持ちにくくなっていることは今まで見てきた通りです。

イチカがこの先熱中できるものを見つけられるかは分かりません。ただ少なくとも仮にそんなものがあるとしたらもう既にそばにあるものでしょう。

個人的にはこんなに能力が高くかつ「冷めている」イチカが正義実現委員会に入り、常に「人助け」を行っていることは、責任感や社会的要請よりも前にある情熱のような気がします。そんな答えが納得し得るものかは私には分かりませんが、彼女の善性が決して誰にもあって当たり前のものではないということは確かです。

イチカは絆ストーリー中繰り返し自己肯定感の低さを仄めかしますが、空気が暗くなりすぎないよう相手が困らないよう誤魔化したり、違う話題に切り替えたりするのが非常に上手です。それが彼女のカリスマ性であり美徳です。『Trip-Trap-Train』では我慢の限界に達してしまったものの、彼女の善性が決して上辺だけのものではないことを伝える、温かみのある絆ストーリーだと思います。

ホシノ(水着)

最後に小鳥遊ホシノさんの水着衣装です。

先に謝っておくんですが、正直かなり個人的解釈を含むかもしれません。すみません。感じてくれ…!

対策委員会で「リゾート」に来ていたホシノの元を訪れると、ホシノは客室に残されたガイドマップを見ていました。それには過去の旅行客の筆跡があり、ホシノと先生は「宝物」を探してその場所に行ってみることに。

そこにあったのはこのハンモックでした。かわいい。

続いて03、海を見ているホシノの話。

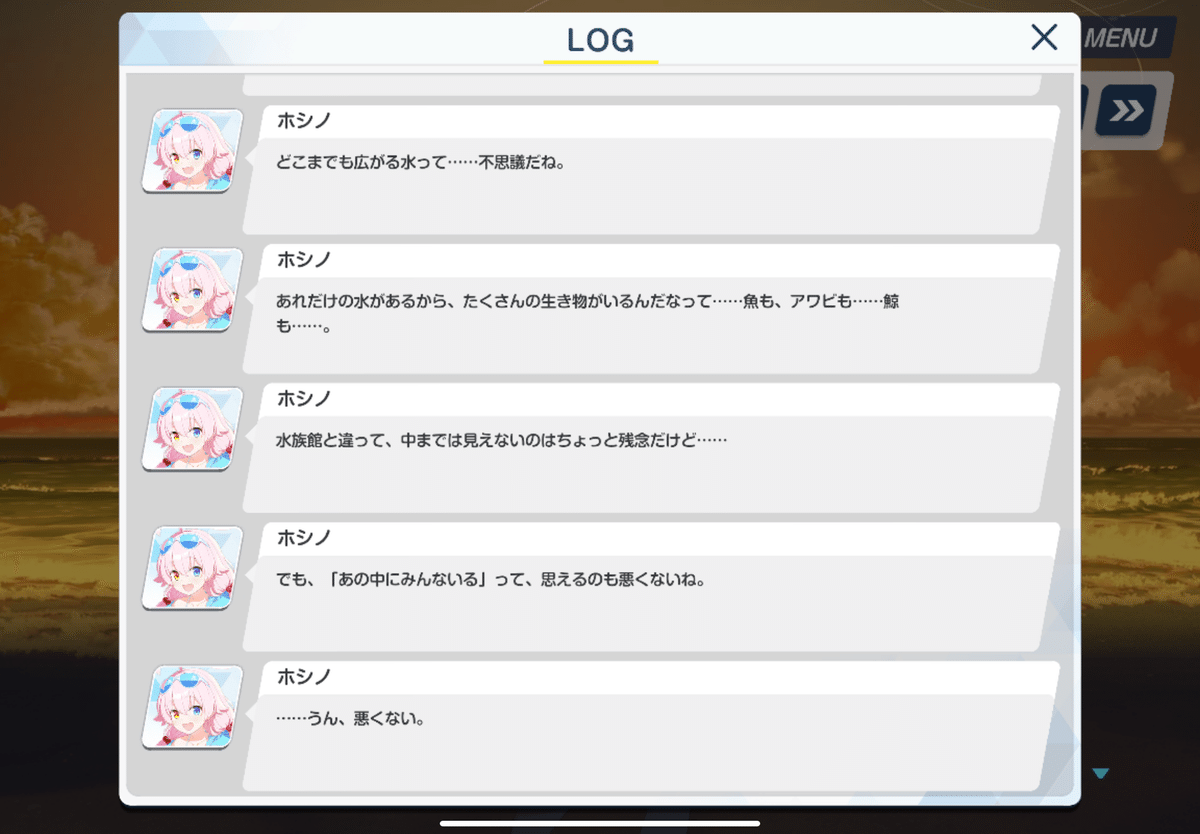

字義通り黄昏ているホシノはこのような言葉を言います。

私が伝えたいのはこの言葉の味わいです。

流石に「味わってくれ」だけで放り投げるのはこの記事の存在意義が薄れるため多少強引にでも言葉にすると、海の中とは過去の象徴です。我々生命の起源でもあり、死骸が最終的に行き着く先でもあります。海の底に行ってしまったものを地上に戻すのは限りなく難しいことです。海の中ではその死骸を糧にダイナミックな生態系が育まれ、今でも伸び伸びと食物連鎖をしていることでしょう。「炭素循環」という概念がこれに近いでしょうか。

何が言いたいかというと、この「みんな」には海の生物のみならず、このリゾートに訪れた今までの人々の思い、またはこれまで世界に生まれてきた全ての思いのことをも言外に含んでいるのではないか、ということです。そう解釈する正当性としては01で過去の人の筆跡を辿るという話と、「小鳥遊ホシノ」のバックグラウンドを挙げさせていただきます。

ホシノ(水着)絆ストーリー03「その中を見ることはできずとも」より

海の中は長い間人間が触れてこられなかったアンタッチャブルな領域でもあります。「海の中に入ると水面を眺めることができない」、これを先程の話に置き換えると「死後の世界と生者の世界を同時に見ることはできない」ということになります。これは(実装順は逆ですが)メインVol1.の3章を思い出しますね。

Vol1.対策委員会編 3章 夢が残した足跡 33「顕現」より

「あの中にみんないる」と思うことは、言ってしまえば今を生ける者が去ってしまった者について想いを馳せることと非常に近いです。ただし一応断っておくと、私の言う「死者」「去ってしまった者」は直接ユメ先輩のことを指していません。勿論そのうちの一部であることは間違いありませんが、あくまで過去のリゾート利用者であったり、過去のアビドスの人々という沢山の人間を「みんな」と呼んでいると思っています。

そしてそれを忘れなければいつか、その世界からこちらに手を振りかえしてくれることもあるかもしれません。

多少飛躍もあったと思いますが、私はホシノ(水着)の絆ストーリーをこう読んだ、という話でした。

最後に

正直書き始め当初はもっと沢山の生徒について書きたかったのですが思っていたより一人あたりの文章に熱が入ってしまい、長くなりすぎたので一旦この記事はここまでとします。今回は(実質)5選としましたが別にTOP5(6)と思ったものを持ってきたわけでもなく、書きやすさやバランスを考えた選出でした。そのうち加筆なり別の記事を書くなりするかもしれません。

この記事が目に入って少しでも触れるきっかけになればこの上なく嬉しいです。

それではまた。