「環境としての母親」の「母」は気にしない

経営者とエンジニアの属性をもつ私が、精神分析を独学で学ぶ中で難解だった言葉や概念を書いていきます。

精神分析における「母」の扱いは、日常で使う抽象度とは違う。私は独学を始めた最初から、これは「母」ではなく別の言葉を当てたらいいのではないかと思っていたが、臨床現場の話などを読み進めると、まあ「母」としか言いようがないよな、と感じるようになった。精神分析は哲学とは違う。精神分析は人に手当をするのが目的なので、「母」を使った方が説明や治療が行いやすい(誤解があっても修正できる)という判断なのだと思う。

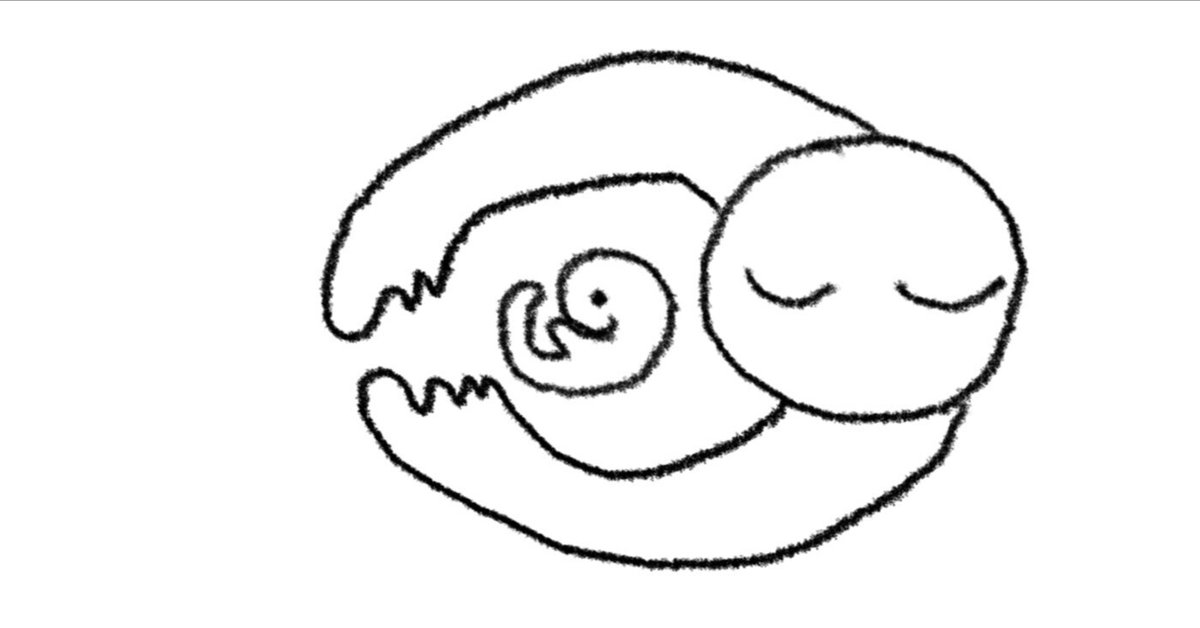

通常時に普通の人は「環境としての母親」が機能しているので、この言葉は分かりにくい。「聞く技術 聞いてもらう技術」(東畑開人/ちくま新書)では、きれいに畳まれたTシャツが例に出ていた。畳まれたTシャツを見たり取り出した時は特に何も感じない。畳まれたTシャツの雰囲気は空気のようである。しかし、いつも畳んであるTシャツがなくなった時に、「お母さんどうしたのかな?」と「対象としての母親」に気が付く。前者の空気のような状況が「環境としての母親」である。

私自身にはもう少し射程の広い話の方がわかりやすい気がする。例えば身の回りは全てバイキンだらけに感じて、触れるものをすべて消毒しながら暮らしている人を見たら、私たちはやはり病的だと思うだろう。つまりその人の生活空間では「環境としての母親」が機能していないと言える。

目に見えない信頼の感触を指し示す言葉であり、症例に対して幅広く使える概念なのでよく使われてしまう。あんまり「母」に反応してはいけない。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?