2024年前半を振り返る

早いもので、気が付くと、今年も前半が終わろうとしている。

果たして、年始に立てた目標に向けた活動は進められているのか?

2024年の後半を有意義なものにするためにも、このタイミングで振り返りをしておこうと思う。

「やりたいことを全部やる」宣言

年初、某SNSにて「今年はやりたいことを全部やる年にする!」という宣言をした。思い返すと、これは相当に無謀な宣言であったように思う。

昔から興味に向き先が散らかりがちで、ともすれば器用貧乏になる傾向のある私の「やりたいこと」のジャンルはそれなりに幅広い。

興味の向き先が、テクノロジーから事業開発、出版、音楽史などに散らかり、その上で、読みたい本を全部読む!というところも譲りたくない。

それぞれのジャンルで情報発信をしようとすると、それは1つ1つの密度が薄くなることを意味する。「成功したければ、何かにフォーカスしろ!」「やらないことを決めろ!」という教訓は、様々な場で世の賢人たちが述べているわけだが、これに照らしてみると、どうやら私は成功とは真逆の方向に突っ走ってしまっているようだ。

Instagramアカウント開設

年初にジャズ史に関する情報を発信するInstagramアカウントを開設した。

Canvaを活用して、ジャズ史の興味深い逸話を発信し続けるという活動を続けた結果、フォロワー数はじわじわと増えている。

他の活動との兼ね合いで投稿が3月頃にストップしてしまっていたのだが、ありがたいことにその後もフォローしてくださる方がいて、気が付くとフォロワー100名に増えていた。ニッチな分野だからこその現象のように思う。

主に、セミプロやアマチュアのミュージシャン界隈が主なフォロワーであるため、うまく別の活動とシナジーが生まれると良いと期待している。

展示会への出展

コンサル事業の大きな取り組みとしては、展示会への出展にチャレンジした。とは言っても、期間限定のLPをウェブ上に公開する形式のウェブ展示会であり、リアルな展示会とは比べられるものでは無いのだが……。

さて、この取り組みの中で、Canvaの威力を再確認できたのは大きい。これまでの営業資料は、主にPowerPointを用いて作成していたのだが、Canvaには豊富なテンプレートが揃っており、そこに必要な情報を流し込んでいくだけで、見栄えも良く、必要な情報が網羅されたA4ビラができ上がるのは、良い体験であった。

出版事業への気持ち

学生の頃から…更に遡ると小学生くらいの頃から、とにかく本が好きだった。なんとか出版事業を作れないだろうか?と思い、いろいろと情報収集していたのが2019年頃のことなので、それから既に5年も経っている。

調べれば調べるほど、中小規模の出版社の経営は厳しい。取次が主導権を握る業界の流通構造も然ることながら、返本制度があることで、資金繰りの計算が立てにくい。

そういえば、「銭(鈴木みそ)」という漫画の中で、商業出版よりも同人出版の方が少ない労力で収益が得られるという話が載っていた。商業出版の書籍に比べると同人書籍の方が少ないページ数でも許容される下地があり、更には流通周りのコスト負担が無いのだから、言われてみれば、それはそうだろう……という感覚である。

昨年秋に縁があり、コミュニティによる同人出版というテーマで活動しているZINE Communityに出入りするようになったのが、今年1月。そこで様々な頒布会を知り、4月から5月にかけては、いくつかの同人誌頒布会を訪問した。(おもしろ同人誌バザール、技書博、文学フリマなど。なお、技術書典も訪問予定だったが、高熱を発してしまった為、訪問見送りとなった)

同人出版も面白そうだと感じる一方で、どうも商業出版に携わる出版事業への未練が残る。論理的に考えれば、参入して得がある業界ではないのは明らかなのだが、それでもやりたい感じるのは、何か根源的な欲求のようなものがあるのだろうか?

フリーランスで編集をしていた友人から様々な情報を教えてもらいつつ、今に至る。1冊の本を出すのに150万~200万くらいのコストがかかるのだが、本業のITコンサル事業の利益の中から捻出できなくはない。

教えてもらった「ひとり出版入門」という本を読みつつ、コストはともかく時間が捻出できるだろうか、と頭を悩ませている。

長らく関わった案件がクローズ

2021年4月頃から関わっていた長期の案件がクローズを迎えることになり、そういう意味でも今年夏以降の予定が見えていない。基本的には、長期の案件に携わることが多く、プロジェクトの切れ目は予定が不安定になりがちだ。

7月は完全にオフにするつもりであったが、スポット案件の相談も入ってきており、プライベートとビジネスを天秤にかけている。7月上旬は旅行に行くつもりだったのだが、どうしたものか。

ここで詳細を書くことはできないが、良いことも悪いことも色々とあった仕事であった。この業界でビジネスをするということについて、いろいろな知見を学ばせてもらっている。

オウンドメディアや新規事業を考える

協業できるIT専門家との交流をしたいという目標もあり、IT専門家向けのオウンドメディアを構築しようと考えた。某コンサルファームの副業人材の協力も得ながらではあるが、基本的には、コンテンツは自分が準備しなくてはならない。

Google AI Studioを使うと、Gemini 1.5 Proを用いることができるとのことで、コンテンツ作成が得意とも言われるGeminiでの記事生成にもチャレンジする。

インプットとして渡せるトークンが膨大であり、まとまった資料を読み込ませることができる上で、一定の品質の記事が10分か15分程度で完成するのは、なかなか衝撃的な体験であった。

ただ、悩んだ末、当面は生成AIの活用は最低限に留め、自力での記事執筆に取り組もうという結論になった。コンテンツの価値を決めるというE-E-A-Tのうち、特に経験知(Experience)の部分がおざなりになりそうな気がしたからだ。

その他、業務効率化に関するノウハウを中小企業向けに提供するコンサル事業も検討中だ。世の中に出回っている所謂DXに関する情報には、あまり本質を突いたものは少ないように見えており、テクノロジー活用、業務効率化、事業成長などにフォーカスしたサービスは、一定の需要があるのでは?と思ったからだ。

角川武蔵野ミュージアムを訪問

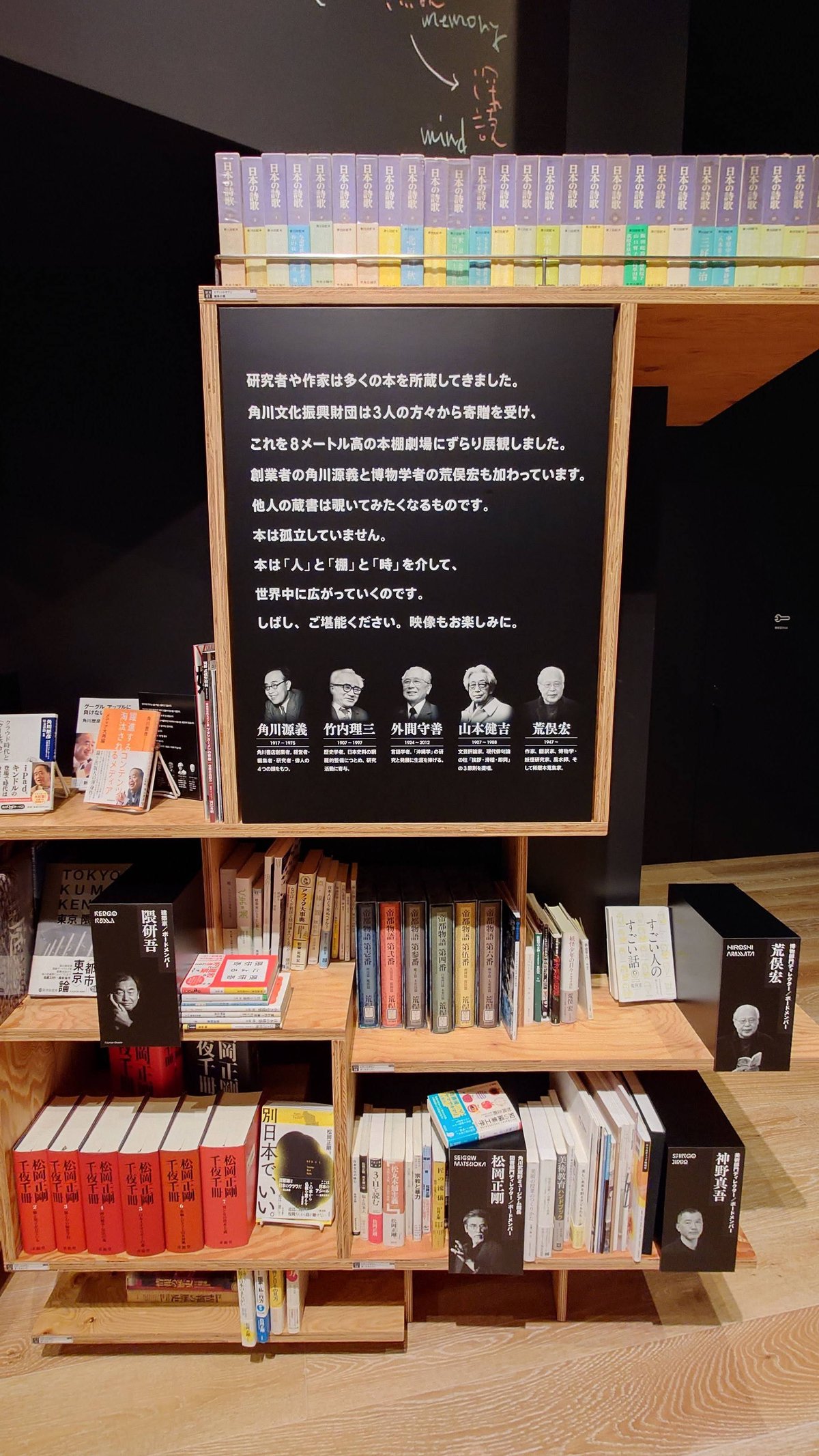

ダリ展が気になったというのが訪問した理由だったのだが、ダリ展よりも、むしろ常設展の方に数倍の感動があった。

エディットタウン・ブックストリートから本棚劇場までのエリアが素晴らしく、様々なテーマごとに関連する本が集められているのは圧巻である。

同行していた妻に「まるで松丸本舗のような空間だ」という話を振ると、やや呆れたように「だって、ここの館長は松岡正剛なんでしょ?」という反応が返ってきた。

ダリ展のことしか気にしておらず、訪問したミュージアムの詳細な情報は全く把握していなかった。(妻は途中でミュージアムのパンフレットを入手しており、そこで気が付いていたらしい)

松丸本舗は、丸善・丸の内本店の中にあったShop in Shopという形態の書店であり、松岡正剛氏と書店員の方たちのセレクトによる品揃えとその陳列が魅力の他には無い空間だった。

例えば、水木しげるの「劇画ヒットラー」の隣に「我が闘争」があり、その同じ並びにアレクサンダー大王やナポレオンに関する書籍が続く……といったサジェスト的な陳列が特に魅力的で、まあ、これを人手でやっているわけだから、なかなかの労力だったろうと思う。※当時の様子は「松丸本舗主義(青幻舎)」に詳しい。

詳しい経緯が分からない外野がとやかく言う話ではないことは重々に承知しながらも、松丸本舗の閉店を決めた丸善の判断は、書籍文化の点では間違いだったのでは?と思ってしまう。

そこにある書籍を購入することができないという点では、松丸本舗と違うものの、それに近しい空間が体験できるのだから貴重な場である。角川武蔵野ミュージアムは再訪問してみたいと思う。

2024年後半にむけて

「やりたいことを全部やる!」と宣言してみたものの、本当に全てをやろうとすると、何も進まなくなるということを実感した6ヶ月であった。

やりたいことに対する好奇心を捨てるつもりは無いのだが、それでも優先度は付けなければならないだろう。

年末にはこの文章を読み返そう。その時に自分は何を感じるのだろうか。少しずつでも好きなことを進めた……そんな2024年後半であって欲しい。