ドルトムント対ホッフェンハイム 分析 ~3点差を返したナーゲルスマンの劇的かつ論理的な修正~ [2019年2月マンスリー分析②]

マンスリー分析ホッフェンハイムpart2。今回は首位・ドルトムントとのアウェーゲーム。3点ビハインドを負いますが、劇的に3-3の同点に持ち込みました。この試合の前半上手くいかなかった原因と3点差を追いついた後半のナーゲルスマンの修正を分析します。

ホッフェンハイム分析part1はこちら↓

もしこの記事を気に入っていただけたら、このnoteのフォロー、SNSなどでの拡散をぜひよろしくお願い致します。

ゴール ドルトムント 3:3 ホッフェンハイム

ドルトムント 32’サンチョ 43’ゲッツェ 66’ゲレイロ

ホッフェンハイム 75’ベルフォディル 83’カデジャーベク 87’ベルフォディル

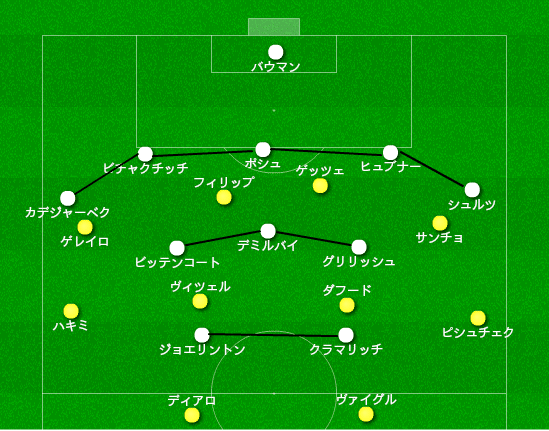

スターティングメンバー

ドルトムントはディレイニーがサスペンション(イエローカードの累積)で出場停止。なのでダフードが起用され、カップ戦で負傷したロイスに代わり、フィリップが入っています。そしてホッフェンハイムはフォクトが負傷で欠場。

前半ホッフェンハイムが上手くいかなかった理由・守備

まず前半、ホッフェンハイムは全く上手くいっておらず、ドルトムントがペースを握り、圧倒していました。

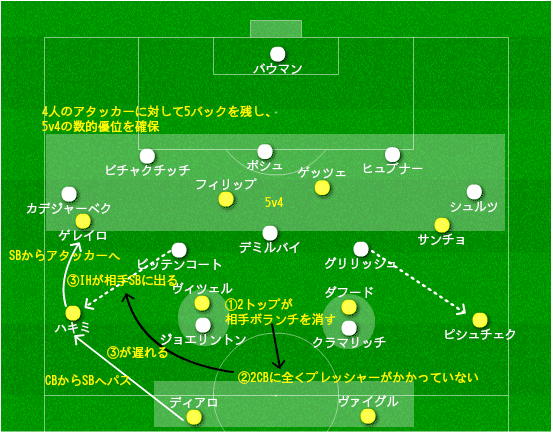

ホッフェンハイムはフィールドプレイヤー10人全員が自陣に収まり、5-3-2の守備的プレッシングで構えます。守備ではアンカーにデミルバイ、左IHにグリリッシュが入りました。後に紹介しますが、IHはサイドに出て行く守備をするので、デミルバイよりインテンシティの高いグリリッシュをIHに置いたのかな、と思います。

続いて守備の構造について。

まず2トップがボランチを引っ付くようにマークして消します。しかし、それによって全く2CBにプレッシャーがかかっていません。なので図の③に書いてありますが、IHが相手SBにプレッシャーをかけるタスクが与えられていますが、SBへのパスの出どころとなるCBにプレッシャーがかかっていないので後ろが狙いを定めて、連動した守備ができない。CBからSBへのパスが出ても、IHがプレッシャーをかけるのが遅れます。そしてSBに余裕を与えてしまい、前線のアタッカー4枚(SH(サンチョ、ゲレイロ)+CF(ゲッツェ)+トップ下(フィリップ))にパスを出されていました。では、ナーゲルスマンのやりたかったことは何だったのでしょうか。

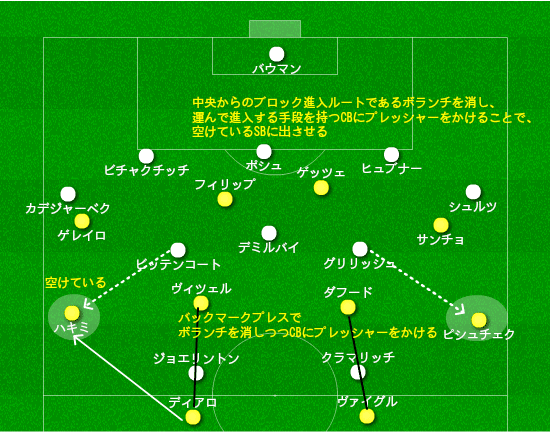

ナーゲルスマンの準備していたドルトムント対策

ステップ1

この図のように2トップが、ボランチを消しながらのバックマークプレスでCBにプレッシャーをかけることで、パスからのブロック進入ルートであるボランチを消しつつ、持ち運んで進入する手段を持つCBにプレッシャーをかけ、持ち運ばせないことで、中央を封鎖。そして、空けているSBにパスを出させる。そしてそのCBにIHが出てプレッシャーをかけます。ここでIHが出るのは、ひとつ前の図に書きましたが、前線のアタッカー4枚に対して5バックを残し、5対4の数的優位を確保し、守備をするためです。

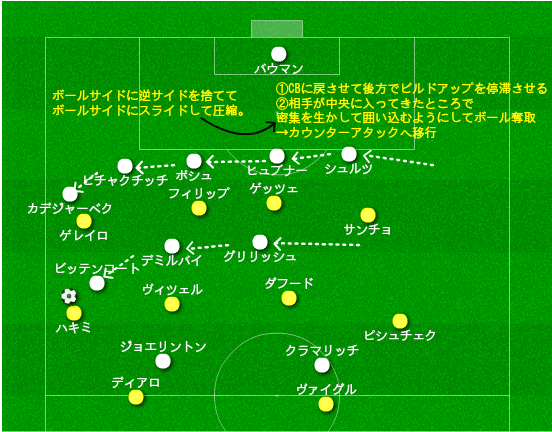

ステップ2

そしてIHがプレッシャーをかけると、前回のデュッセルドルフ戦の分析にも書きましたが、逆サイドを捨ててボールサイドにスライドし、圧縮。ボールサイドに密集を作ります。そして、CBにパスを戻させて後方でビルドアップを停滞させるか、密集を生かして狭いエリアでボールを奪い、カウンターアタックへ移行。

これが、ナーゲルスマンの準備していたドルトムント対策だったと思います。なので、何が上手くいかなかったのかというと、2トップがボランチを消すバックマークプレスをできておらず、CBに余裕を与えていて、後ろが狙いを定めて連動する守備ができなかったから。です。

前半ホッフェンハイムが上手くいかなかった理由・攻撃

攻撃は簡潔に行きたいと思います。

この図のように5-3-2から3-4-2-1に可変します。デミルバイ、グリリッシュの2ボランチ、ビッテンコートとクラマリッチの2シャドー、CFにジョエリントン。まず後方からビルドアップをスタートさせて攻撃する回数自体がそもそも少なかったですが、DFラインのレジスタになっていたフォクトの不在が影響しており、ポシュはそこまで球出しは上手くないので、ビルドアップにあまり安定感がなく、中々ボールを前進させ、ゾーン3に運ぶことはできていませんでした。

後半・守備 ナーゲルスマンの修正。~プレス、プレス、プレス~

後半、ナーゲルスマンは、タイトルにもあるように劇的ながらも、とても論理的な戦術修正、選手交代を行い、後半にも1点を取られますが、0-3を3-3にして見せました。まず、HTで2枚交代カードを使います。

クラマリッチ OUT → ベルフォディル IN

デミルバイ OUT → ガイガー IN

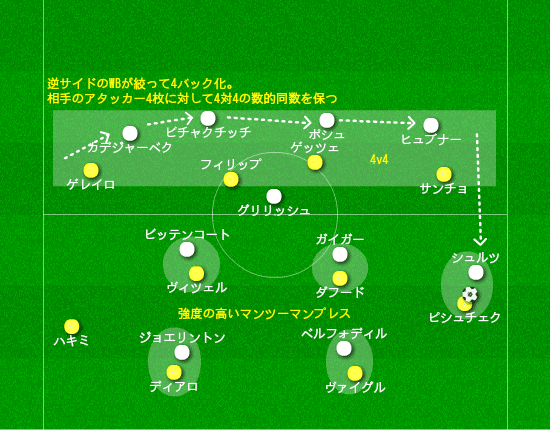

そして、守備戦術は、前半の構えるものではなく、とてもアグレッシブな攻撃的プレッシングに切り替え、少しも強度を落とさず、ずっとプレッシングを行う。また、プレッシングの構造にも大きな変化がありました。上の図にも書きましたが、マンツーマンでのプレッシングです。バックマークプレスを用いて1人で2人を消すのではなく、2CBに2トップが、2ボランチに2IHが、SBにWBが出てプレッシャーをかけます。しかし、WBが出ると、3CBが相手の4人のアタッカーに3対4の数的不利での対応を強いられてしまいます。なので、逆サイドのWBが中央に絞ることで、4バックを形成し、4対4の数的同数を保っていました。一瞬も緩めずにプレス、プレス、プレス。この終わりのないプレッシングによって、ドルトムントのビルドアップの秩序を破壊し、意図的にカオティックな状況を作り出す。そしてそれは自分たちが意図的に作り出しているので、そのカオスの中に秩序が生まれ、主体性を持ってプレーし、奪えば手数をかけず素早く攻撃。そう、「ストーミング」です。このストーミングでゾーン3で奪い、ショートカウンターを仕掛けるシーンもあったし、そうでなくとも何度もゾーン2でドルトムントの攻撃を食い止め、マイボールにしました。

後半・攻撃 ナーゲルスマンの修正 ~手数をかけず縦に早く~

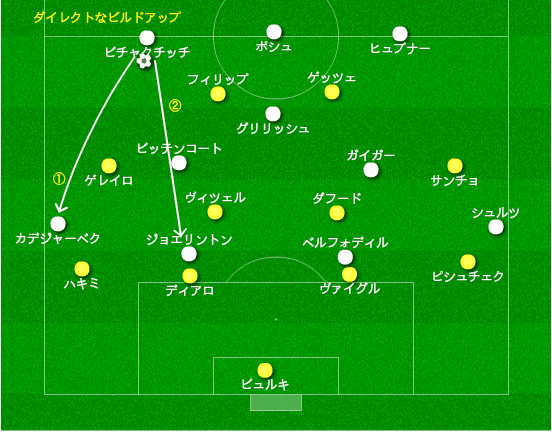

はい、この図を見てもらえれば分かりますが、修正された攻撃に細かいコンセプト、プレー原則は設定されておらず、とてもシンプルです。プレー原則は、前章にも書きましたが、「とにかく縦に縦に運ぶ」です。手数をかけずにどんどんCBも縦にボールを運んでダイレクトに攻撃し、幅を取っているWBに展開する(①)か、ベルフォディルを入れたことでダブルターゲットになった2トップに縦パスを打ち込む(②)。①の場合はWBが時間をかけずクロスを放り込む。そして②の場合はCFに納めて起点を作ってもらい、前向きでスピードアップして攻撃。これによって2つ前の章にも書きましたが、後方のフォクト不在によるビルドアップの不安定さを隠すこともできています。そして、ベルフォディルを入れたことでターゲットは2人になっているし、テクニシャンのデミルバイを下げて運動量があり、セットプレーを蹴れるガイガー、76分にはあまりインパクトのなかったビッテンコートを下げ、スピードと突破力に優れたドリブラーのネルソンを入れている。このストーミングをするのに持ってこいの選手を3人選手交代で投入しています。そして3点目のシーンはガイガーのFKから生まれました。戦術変更、選手交代共にとても論理的な修正でした。

ドルトムント ファブレの不在は影響したか

最後にドルトムントについて書きます。この試合、ファブレ監督は風邪を引いたということでベンチ入りはしておらず、コーチが指揮をとっていました。ドルトムントは後半のホッフェンハイムの修正によるハイテンポに合わせてしまい、前半とは一転してペースを完全に奪われ、ホッフェンハイムの思うがままになっていました。このように相手のハイテンポに合わせてしまっては勝ち目はありません。どこかで修正をして、ホッフェンハイムの流れを断ち切らなければなりません。ですが、監督のファブレがベンチ入りしておらず、試合中の選手交代や戦術修正の決定権を握っている人がいなかったのは、修正できなかった原因の一つだと思います。

総括

前半、ナーゲルスマンの準備していたドルトムント対策を上手く遂行できなかったホッフェンハイム。しかしナーゲルスマンが後半の頭から交代カードを2枚使い、大きく修正し、後半も1点を取られ、0-3になりますが、姿勢を全く変えず、とてもアグレッシブにストーミングを続け、3-3に見事に追いつく同点劇を演出しました。ナーゲルスマンの実力が分かる試合でした。

最後にもう一度書かせていただきます。もしこの記事を気に入っていただけたら、僕のnoteのフォロー、SNSなどでの拡散をぜひよろしくお願い致します。皆さんで日本サッカー界をもっと盛り上げ、レベルアップさせましょう!

いいなと思ったら応援しよう!