こんぺいとう 20年前のお話

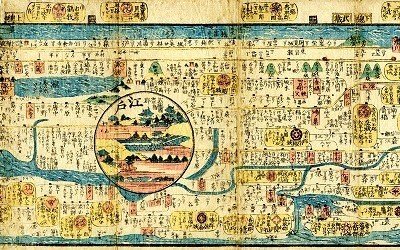

江戸日本橋を渡ってすぐの広場の先に、大黒屋という、大きな平屋建ての呉服屋がある。

江戸で店を構えて三代目。現当主は名前は主水という。五十を少し過ぎたあたりの恰幅の良い男で、声が大きくてよく笑う、愛想の良いダンナだった。

この主水の息子が、潮五郎という。背が高くて色黒で、愛嬌のある若者だったが、数え18になったのでそろそろ許嫁を決めることになった。潮五郎に見合わせた許嫁の名は亜久里といい、福寿屋という八百屋の孫娘だったが、この亜久里の生家のとなりの、となりの、となりに、大きな大きな店構えの材木問屋がある。

それが今回の舞台の、材木問屋相模屋である。

相模屋は一人娘のお信乃が店を継いで五年になる。一人娘と言っても、お信乃はもう、三十路をとおに越えている。

婿を迎えて十数年。愚痴ひとつ言わずによく働く婿で、二人の息子にも恵まれ、相模屋も栄えて順風満帆な日々を送っていたが、つい先年、その婿が亡くなってしまった。

お信乃は気の強い人だったから幼い二人の息子を抱え、相模屋を一人で切り盛りしていたのだが、どうやら張り詰めた気持ちがどこかでたわんでしまったらしい。

若い男に惚れた。

これが、歌舞伎役者に惚れた……のだとか、どこどこの長屋の誰々に……だったら、まだいい。相模屋にはお金があって、しかも、お信乃は未亡人。陰でコソコソ囁く者はいるかもしれないが、お信乃が若い男を囲うことに何の問題もない。

だが、相手が良くなかった。武士である。しかも、一介の武士などではない。とある小国大名のご子息……十男坊の若様だった。

このご子息、大名の……とはいうが、一度も自分の国元に下向したことはない。江戸屋敷で生まれ、江戸屋敷でハタチの年まで育ち上がった。

父親である殿様はすでに亡く、今は長兄が殿様の跡を継いでいる。

父親は子だくさんな人で、若君の上には兄上様が9人、姉上様が4人いる。父親が存命中に、姫君たちの引取先……もとい、婚家は決まっていたから、長兄は父親の喪が明けてからすぐ、上から順番に妹たちを嫁に出した。

次男と三男はそれぞれ江戸屋敷と国元に残したのだが、さて、四男坊以下の処遇に困った。なにせ、十五歳を筆頭に四歳までの六人の男の子。姫と違って嫁に出すわけにもいかず、かといって六人もの養子先を探すのにも骨が折れる。

それでも、国元でうまれた三人の弟たちは子どものない家臣に養子として引き取らせ、江戸屋敷にいるもう十五になっていた四男坊は、ちょうど別の御家中で跡取り息子に不幸があって、年頃もちょうど良いというので、ご公儀の許可を得てその御家中に引き取られ、跡を継ぐことになった。

そういうわけで、長男の手元には江戸屋敷で生まれた十歳の七男坊と、四歳の十男坊が残った。可愛い盛りの弟たち。二人くらいは手元に残して養育しても良かろうと、とくに引取先もないままに、十六年の時が過ぎた。

若様の母親は、円孝院《えんこういん》という。

この円孝院、もとは吉原の老舗遊郭ことは屋の花魁だったという触れ込みだが、どうにもこうにも、品がない。自らを「花魁」と名乗るだけあって、ご面相の方は絶世の美女と言っても過言ではないほどに美しかったが、箸の上げ下げからお琴の音色、書や踊りのすべてにおいて風雅、風流とは遠くかけ離れたできばえで、およそ、小さな頃から花魁教育を受けてきた女性には思えない。

父である殿様は若くて美しい円孝院を気に入ってことのほか寵愛していたが、父の跡を継いだ長男はこの側室を嫌って、真っ先に遠ざけた。家臣に命じ、七男坊の母と共に落飾させ、それぞれ智源院《ちげんいん》と円孝院と名を付け、尼寺に押し込めた。

以来十六年、贅沢とはほど遠い尼寺で辛酸をなめてきた円孝院だが、ここに来て贅沢な暮らしに戻る絶好の機会に恵まれた。

江戸でお金持ちの部類に入るという材木問屋相模屋の女将、お信乃が、自分の後添いに若様を望んでいるという。

「あの年増は何を考えているんだ!」

話を聞いた家老は怒って相模屋の番頭を追い返したというのだが、円孝院はひっそり、尼寺に番頭を呼び寄せ、話を聞いた。

歌舞伎見物に出かけていた若君を、相模屋のお信乃が見初めたのだという。

「うちの女将さんはどうやら、お旗本のお坊ちゃんに恋をしたと思っているようでしてね。ダメで元々、当たって砕けろ、家に行って親に頭を下げてこいと言われて来たんですが、屋敷に伺ってみて大名屋敷で驚きました。御家老様に斬り殺されるかと思いましたよ」

初老の番頭が、円孝院にそんなことを言って汗を拭く。

「女将さんは、おいくつです」

「ウチの女将はもう、三十路を過ぎましたから、若様とは、年の方が……そのう……」

「あたくしはハタチで、60の殿様の御許《おもと》に側室にあがりました。年など、共に暮らしておれば気にならなくなりましょうほどに」

言葉は柔らかいが、円孝院が乗り気であることが手に取るように見て取れて、番頭は身を乗り出す。

「では、御家老のお許しさえあれば、若君は相模屋にお越しいただけると……」

「家老には、あたくしから申し伝えておきましょう」

手応えアリ! と、番頭が喜ぶまもなく、円孝院は家老を飛ばして殿様に直談判に訪れる。

当然、殿様は「この馬鹿者!」と円孝院の申し出を一蹴したが、では、自分を含めて若君を今後一生、江戸屋敷で面倒見るつもりはあるのか。若君はまだ若い。だからそのうち嫁が来る。嫁とこれから生まれてくる子ども、それらも殿様が一生面倒を見ることになる。

それよりは金持ちの家に婿としてくれてやった方が良い……しかも相手は材木問屋。江戸屋敷、国元の城の修復の時には、「婿の実家のためならば」と喜んで寄進を申し出て参りましょう。などと、さんざんに説き伏せて、ついに殿様を説得してしまった。

かくして、なんと江戸屋敷で暮らす大名の十男坊が、一介の材木問屋に婿入りすることが決まったのである。もちろん、体裁を整えるため、若様はご家来衆の養子として一旦迎え入れられ、その家から相模屋に婿に出ることになった。

小うるさかった円孝院、それに将来を案じていた十男坊を一気に片付けることが出来、殿様は内心、ほっと胸をなで下ろした。