好きなボカロPの良さを頑張って言語化するシリーズ 「r-906」編

不定期で続けている、「好きなボカロPの良さを頑張って言語化するシリーズ」。

ボカロPについて語るシリーズ↓

今回取り上げるのは、Hardcoreを思わせる力強い低音と、人によって読み方が分かれるでおなじみの「r-906」。

ボカロ古参勢を自称しておきながら、恥ずかしいことに最近まで、「r-906」の存在を知りませんでした。

ただ、私は電子音楽が好きなので、見つけてすぐ彼の特徴的なサウンドにハマりました。いやぁ、もっと早く出会いたかったですね。

特徴的なサウンド

「まにまに」は何がすごかったのか

さて、自分語りはこのぐらいにして、さっそく彼の楽曲の魅力について話していきましょう。

彼の楽曲には、大別すると2つの特徴があると考えています。

まず1つ目は、「電子音っぽさ全開のサウンド」です。

もう少し言葉を足すなら、クラブミュージック的というか、DJがかけるのに向いてそうなサウンド、とでも言いましょうか。

それがよく分かるのは、「The VOCALOID Collection 2022 spring」で発表された「まにまに」でしょう。

この楽曲は、記事を書いている時点で673万回再生されています。

通称「ボカコレ」とも呼ばれる、ボーカロイドをテーマにしたイベントで、楽曲の半分、約2分近くをイントロが占めるという、挑戦的な試みで話題になった作品です。

ボカロというジャンル自体が、ボーカロイドの歌声を聴かせることを主な目的としていたり、最近の曲はイントロがどんどん削られていることを考えると、確かに新しい試みであるといえます。

ただ私はこの曲を聴いて、今から約10年前、2015年に発表された「極彩色」という楽曲を思い出しました。

この曲は、連続しているわけではありませんが、イントロとラスサビ前の間奏が、どちらも1分近くあります。

カラオケでこの曲を歌ったとき、あまりのイントロや間奏の長さに友達から顰蹙を買ったことを覚えています。

「まにまに」は、「あえてイントロを2分以上にした挑戦的な試み」というのが大方の認識ですが、個人的にはボカロ初期によく見られた、「電子音楽にしかできないことをしてやろう」という気概があるように感じました。

そういった意味では、最近は失われつつあるボカロ独自の魅力に、スポットを当てた作品であるとも言えそうです。

なぜ、2分間もイントロを続けたのか

言うまでもありませんが、この曲は単に2分間イントロを引き伸ばしているわけではありません。

最初に異常なほど強調、加工されたスラップベースの音で引き込み、その中に楽曲のテーマを思わせる琴を登場させるという、音楽的に高度な工夫が施されています。

そして、1分ほど経つとそれらの音はピタリと止み、メロディが無い伴奏だけの状態になります。

イメージとしては、いきなり地下から空中に放り投げられたように感じる部分ですが、不思議とこの部分が気持ちいいんです。いわゆる余韻ってやつですね。

印象的なフレーズと、その余韻で2分しっかり聴かせるこの構成は、見事としか言いようがありません。

「サビにボーカルを入れない」という試み

CeVIO AI 音楽的同位体 狐子(COKO)を使って作られた「Hello World !」という曲はもっとすごく、サビの盛り上がる部分で完全にボーカルが消えるという構成になっています。

「Hello World !」の歌詞を見れば、何となく言いたいことが分かるでしょう。

独りで ささやいた音 今此処で

独りで 抱きしめた音 今此処で

誰にも 縛れない音 今此処で

誰にも 鳴らせない音 今此処で

Hello World!

夢見る様に惑わすの 此の声で

揶揄う様に逃げ出すの さあ手の鳴る方へ

誰にも 鳴らせない音 今此処で

誰にも 縛れない音 今此処で

Hello World!

独りで 抱きしめた音 今此処で

独りで ささやいた音 今此処で

「~今此処で」の部分がAメロなどにあたる部分で、「Hello World!」の部分がサビです。

しかも、サビは最初に「Hello World!」と言ったらボーカルの仕事は終わりで、あとは全てインストになっています(しかも、その声はかなり加工されています)。

ここまでくると、ボカロというよりかはEDMの方が近いかもしれません。

まあ、その2つを組み合わせているところに彼の良さがあるので、あえてどちらかに分類する必要はないでしょう。

世界観とサウンドの組み合わせ

顔が花びらに変わる=記号論

さて、彼の2つめの特徴は、「世界観とサウンドの組み合わせ」です。

サウンドの特徴については話したので、彼の世界観について見ていきたいと思います。

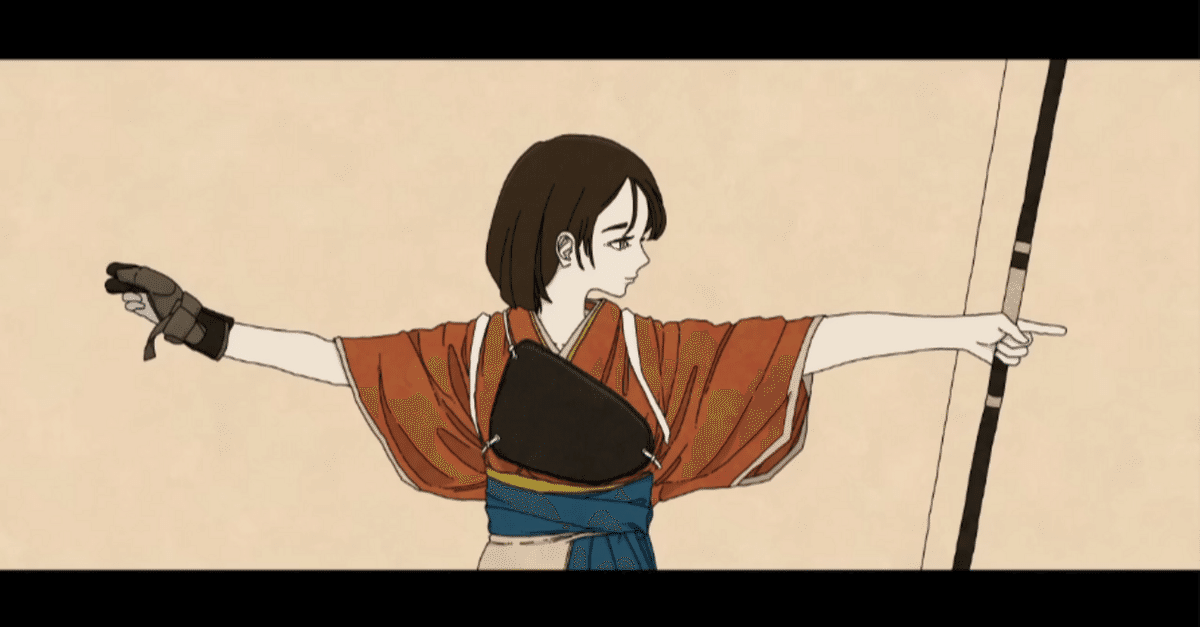

さっき紹介した「まにまに」では、後半のサビに入る部分で、人物の顔が急に無くなり、花びらに矢が刺さったものに変わります。

こうした人物の顔が花に変わる演出は、他の楽曲でも見られます。

花に限定しなければ、「あなたしか見えないの」という楽曲では、顔がマジックで塗りつぶされたり、「パノプティコン」という楽曲では、マネキンの顔の部分に監視カメラが置かれています。

これらを見てパッと思い浮かんだのは、現代美術(芸術?)です。

もう少しドンピシャな人物がいるかもしれませんが、私はマグリットやデ・キリコ、佐伯祐三なんかを思い浮かべました。

一言で強引にまとめるなら、「記号論」ですね。

芸術に意味なんてないんだから、色々なモチーフを記号のように扱い、それらを組み合わせて芸術を作ろう、そんなダダイズム的な流れを、私は彼のMVから感じました。

MVだけでなく楽曲の歌詞も、難解というか明確な意味を持たない言葉の羅列に見えます。

何かメッセージがあるというよりかは、世界観だけを提示している感じでしょうか。

こうしたところも、現代美術と似ていますね。作品それ自体に意味はなく、受け取る側の解釈に委ねられている部分が大きいような印象を受けます。

あえて「平坦な」サウンドを作る

さて、それがサウンドとどう繋がるかという話ですが、分かりやすいところから話すと、楽曲の構成が記号論的であると言えます。

本来ならメインに来るはずのボーカロイドを、曲の盛り上げに使った「まにまに」や「Hello World!」は、ボカロは歌を聴かせるもの、という前提があり、それをあえて崩したという構成になっています。

細かいところだと、「あなたしか見えないの」ではコーラスに初音ミクとCeVIO AIを使っているのに、曲のクレジットには「初音ミク」しか書いておらず、楽曲も最終的に初音ミクの声しか残らないようになっています。

もう1つは、イントロ、Aメロ、Bメロ、サビなどの境目が比較的曖昧に聞こえるように作られていることです。

もちろん、サビにかけての盛り上がりなどはしっかりありますし、曲調が平坦だと言うわけではありません。

何度も紹介している「まにまに」は、あえて書くなら

「盛り上がり→サビ(インスト)→余韻パート→ラスサビ(ボーカルあり)→アウトロ」

という構成になっています。

つまり、全てのパートがメインというか、ずっと盛り上がってるんですね。

逆に「Hello World!」は、一番盛り上がる部分でボーカルが抜かれているので、一般的な楽曲のサビに比べてサビの盛り上がりが抑えられ、全体的には平坦になっています。

もう1つのパターンとして、「パノプティコン」や「ノウナイディスコ」などの楽曲では、一瞬サビがどこか分からなくなるほど、各パートがシームレスに接続されています。

普通だったら、サビを聴かせるために色々な仕掛けを用意して盛り上げるのですが、彼の楽曲では意図的にその一部が排除されています。

これも、SNSの普及で印象的なサビを狙った楽曲が増えているという前提があり、あえてそこから逆行している試みとして捉えられます。

「まにまに」などは、サビだけ聴いても曲の一部しか楽しめません。

長いインストの部分込みで作品となっているので、曲を楽しむには全てのパートを聴くしかありません。

これらの仕掛けは、今の音楽シーンを前提として作られているので、その点で脱構築的というか、既存の流れに疑問を投げかけているように感じられます。

「音楽シーンを逆手にとった記号論的な作品」

私なりに「r-906」の楽曲(およびMV)を表現するなら、こういった言葉になります。

おまけ:個人的に好きな曲

長くなったので、最後に好きな曲を1つだけ紹介して終わりにしたいと思います。

「A rainy dancer」は、比較的初期に作られた曲です。

そのため、今のような芸術的な側面はあまり見られませんが、その分彼の楽曲の本質的な部分というか、人と違うことがしたいから平坦な曲調にしているのではなく、明確な盛り上がりを作らないからこその気持ちよさが感じられる曲となっています。

落ち着いている、けども退屈じゃない、そんな不思議な気持ちにさせてくれる曲です。