【ホタテ漁生産現場レポ】「フードロス0」を目指す漁師・高森優。このホタテを食べ続けるには?【前編】

東京の商社で働く、食べタイ読者のももさんが、青森県蟹田のホタテ漁師・高森優さんのもとを訪れました。その迫真の生産現場レポートを、前編・後編2回でお届けします。

後編はこちら

現場のリアル DAY1

「フードロス0へ」という共通価値観の元、高森 優さんのホタテをイベントで使用させてもらっていた。(イベントで食べた事がある人も多いはず!)

3月頃から夏に高森さんの漁業の現場に伺う話をしていて、遂に先週末のその時が訪れた。

初めての漁業の現場。

ここ何ヶ月も、考えては、緊張してた。

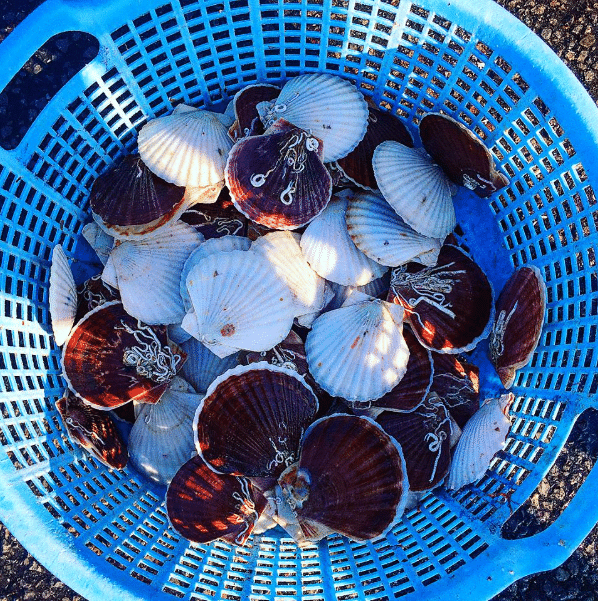

初日の作業風景。

ホタテの養殖で使用する籠の点検と修理を行う高森さん。ここでも色々とお話を伺ったけど、高森さんの言う「明日漁に出ればわかる」という言葉が気になった。

普段海釣りに行っているし、海に行くことやホタテ漁の様子は食べるタイムスの記事や高森さんのFacebookでも見てきた。

どんな”新しい”気づきがあるだろう?

このホタテをずっと食べ続けるには?

「このホタテをずっと食べ続けるには?」

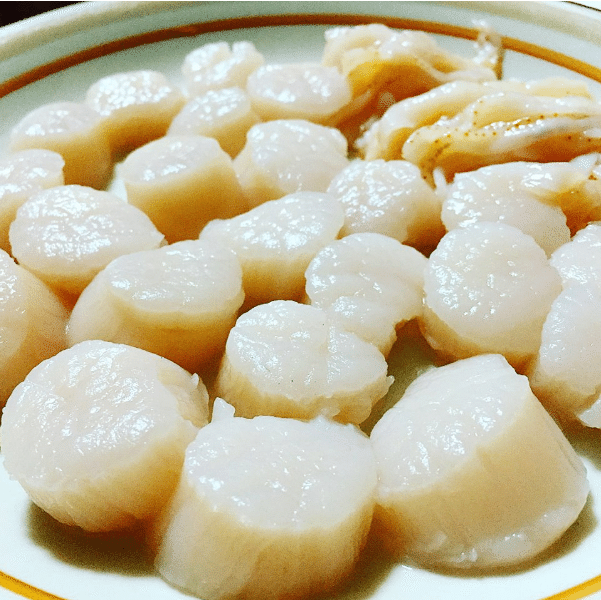

初日の夜は高森 優さん宅で食事を囲みながらディスカッション。朝獲れのホタテをごちそうしていただいた!奥様がお料理してくださったのは「ホタテの刺身」と「ホタテ焼」。

東京に戻ってきた今でも思い出してしまうくらい、うまい。まず口の中で感じる甘み、そしてじわーっと広がる濃厚な旨み。高森さんがおすすめする長崎のお醤油で食べると、甘みが引き立ってさらに美味い(今すぐまた食べたい笑)。

青森県の他の地域では成貝出荷がメイン。私たちがよく見る直径5〜6cmくらいの太鼓(貝柱)の大きさだ。

高森さんがいるのは蟹田。

1年ほど生育した半成貝サイズでの出荷がメインとなっている。太鼓の大きさは4cmくらい?一口サイズ。

半成貝サイズでの出荷のメリットは、収穫サイクルが短期のため、ホタテが病気になったり死んでしまうリスクを軽減できる。サイズが小さいので単価は下がるが1つの籠のなかで多めに育成できるので量が出せる。しかし、薄利多売。

今年は水温も高く、ホタテが稚貝の時から病気になってしまったりして、幣死の被害などが出ている。ホタテにも十分に体力がなくて、春の産卵の時期に卵を放出できずに今の季節になっても卵を抱いたままのホタテも多かった。その深刻さは、旅館のおかみさんを始め、道中の新幹線の車掌さんでも危惧しているくらい。

そんな状況下でホタテの価格は高騰している。でも、それは喜べないはず。水揚げ量が少ないから高騰しているだけで、環境が好転したらホタテの水揚げ量が増加してまた価格が下落。環境がこのまま悪化していったらホタテの養殖自体が難しくなる。

だから、ホタテの養殖を続けるには(生き残るには)高森さんが伝え続けているように、どんな環境下でも高品質なホタテを生育できるようにする必要がある。

普段から口にしているホタテ。

でも、その背景には自然と隣り合わせの環境でホタテを育てている人がいる。

このままで食べ続けられるの?後編へ続く。

※この記事は2018年1月に作成されたものです

記事まとめやイベント情報はSNSへ!

フォロー&いいねで応援お願いします♪

Twitter はこちら

Instagramはこちら

Facebookはこちら

TABETAIで活動したい学生ライターや運営メンバー募集中❗️

詳細はこちらの記事をご覧ください。

【生産者のみなさまへ】TABETAIデザイン部が誕生しました!

詳細はこちらのHPの記事をご覧ください

TABETAIが運営するシェアハウスがリニューアルオープンしました!

詳細はこちらのHPの記事をご覧ください。

いいなと思ったら応援しよう!