失語症 × 業務改善 1:調査報告書を業務改善という視点で読んでみよう。

こんにちは奥住啓祐です。

どうしても日頃は目の前の業務に追われてしまいます。必要だと分かっていても自分の業務を振り返り、改善していくということに時間をとるのはなかなか難しいですよね。

転職などで働く環境が変わった時、新しい環境になれてくると、前の職場で「もっとこんなことできたかもな」と思う方も少なくないはず。皆さんはいかがでしょうか。

急性期病院 ⇒ 回復期病院

回復期病院 ⇒ 在宅

養成校教員 ⇒ 回復期病院

在宅 ⇒ 行政

いろんなパターンがあると思います。

私自身、回復期病院、通所、訪問看護、小児歯科、一般歯科、官公庁に近いお仕事(国内外)など経験すると、それぞれの法人で今だったらどのような事が行えるかな、と時折考えることがあります。

今年から新たに小児専門の訪問看護ステーションや耳鼻科クリニック、整形外科クリニックなどとの連携も始まりつつあり、一年後いろんな見え方が変わってるだろうと感じています。

さて、実際に環境が変わることで気付くことも多いのですが、環境を変えなくても前人の恩恵を受けることで素晴らしい気付きが得られることもあります。今日は失語症について資料を共有していきたいと思います。日頃のリハビリテーション業務に何か一つでも役立てて頂けると嬉しいです。

ーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーー

特定非営利活動法人日本失語症協議会

ご存知の方も多いと思いますが日本失語症協議会のホームページには複数の調査研究報告書が公開されています。

2013年 失語症の人の生活のしづらさに関する調査

2014年 社会福祉法人丸紅基金平成26年度事業 : 脳卒中・失語症報告書

2016年 失語症を含む高次脳機能障害のある方の就労に関するアンケート調査

2017年 新規コミュニケーション補助機器作成に向けた失語症のある方のニーズ調査

2017年 失語症者の ニーズに対応した機能訓練事業所の効果的・効率的な運営の在り方に関する調査研究

2021年 新型コロナウイルス感染拡大に伴う失語症のある方、及びご家族・友の会への影響

失語症の人の生活のしづらさに関する調査

まだ上記報告書を読まれたことがない言語聴覚士さんは、是非まず2013年の報告書を読まれてみてください。

報告書の53ページからは、ご家族アンケートの結果も紹介されています。きっと、いろんな気付きが得られ、臨床業務の改善にも繋げられる内容だと思います。

例えば報告書59ページで紹介されているご家族アンケートの集計結果

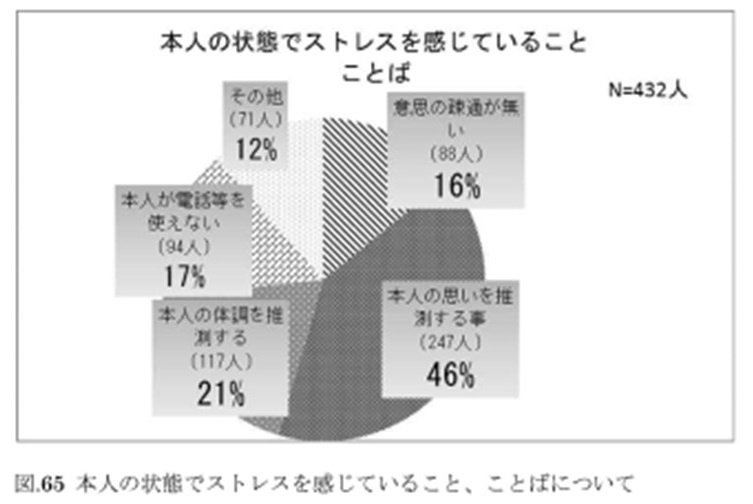

「本人の状態でストレスを感じていること(ことば)」について見てみましょう。

少し円グラフが見にくいので、下記のように作り直してみました。微妙に割合の数字が合わないのはなぜでしょうか。一応、作図のRコードも最後に紹介しますね。何か気付いた方、教えて頂けると嬉しいです。

やはり「本人の思いを推測する事」は多くのご家族がストレスに感じていますね。一方で私が気になったのは「本人の体調を推測する」という回答が19%あったこと。

クロス集計でもう少し回答者の背景を知りたいところですが、これを見た時、訪問看護ステーションの言語聴覚士として、失語症を抱える方へ訪問していた際、ご本人の体調・状態の把握についての相談をご家族から受けることが多かったのを思い出しました。

日頃の業務改善に活かそう

この回答を日頃の業務に活かそうと思った際、おそらく最も回答数の多かった「本人の思いを推測する事」よりも、先に「本人の体調を推測する」ことによるストレスの軽減の方が、言語聴覚士として取り組みやすと考える方が多いのではないでしょうか。なぜならば

ここから先は

言語聴覚士オンライン 1coin ST magazine

国内外の多くの言語聴覚士で執筆しているので、言語聴覚士が関わる幅広い領域についての記事を提供することが実現しました。卒前卒後の継続した学習…

皆様からの優しいお気持ちは、共同プロジェクト「言語聴覚士オンライン」の活動に活かしてまいります。