2022年/音盤一期一会・年間ベストにかえて

〈満たされてしまうことは、失ってしまうことと同じなのかもしれない〉、とふと感じる瞬間があります。それは、憧れの中に生きることのひとつの性なのかもしれないですし、辿り着くまでのプロセスの中にこそ快楽のエッセンスが含まれている、ということかもしれません。自分にとっての音楽への尽きない好奇心は、〈今の自分〉を満たしてくれる〈音楽の形〉が心象の変化と共に〈遷移〉し続けているからこそ、尽きないものだったのだと感じた瞬間が今年は何度もありました。どこか落ち着きを得てしまった、ひと段落してしまったと思うそんな瞬間に、〈はっ〉と〈目が醒めかけて〉しまう、そんな感覚が漂う波が寄せては返す中、それでも生活の傍らに、ほんのりと佇んでくれた音楽たちがいて、やはり僕は音楽なしでは歩んでこられなかったのだし、彼らのためにも、満たされてしまってはいけないな、と想う日々を過ごしているところです。

さて、一年を振り返ってみて、社会的にも個人的にもとても変化の大きい年で、それはなによりも大切で自分にとって切り離せない存在である〈音楽〉にも、感覚として移り変わる感情がありました。音楽に没頭できる時間が、以前より少なくなってしまったことや、夏頃から体調が芳しくなく、半ば消え入りそうな気持ちを抱えたまま、生活をしていたこともあり、後先顧みずに収集を続けていたレコードやCD・カセットといった音楽メディアを収集するという、使命感にも似た悪癖は立ち止まらざるを得なくなり、まだ知らない、未知の音楽への探究心や、依存的ですらある渇望に突き動かされるままに、次のアルバムへ、次のアルバムへと際限なく没頭していた、ある種がむしゃらな時期をすぎて、少しの冷静さを帯びてきた、という気持ちでいます。とは言っても、今年は好きな音楽について発信することについて嬉しいトピックがいくつかあったり、純粋に音楽的な発見の喜びや、同じような心境で孤独にディグを続けている友人達とも交流があったりと、音楽に好意を抱き続けてよかったと今はポジティブに捉えられていますし、これからもそれが続くと願いながら、今年出会えた作品とこじんまりとした生活を共にしていけたら、と思っています。

〈❶アメリカン・フォークの拡張としてのインストゥルメンタル・ギター・ミュージック/アメリカン・プリミティヴへの開眼〉

フォーク音楽、それもトラディショナルに近い手触りを残した英米の自作自演フォーク/アシッド・フォークに僕はもともと強く惹かれていたのですが、去年の暮れ頃に出会ったJack Rose〈I Do Play Rock And Roll〉というアルバムとの衝撃的な出会いから、〈クラシック・ギターとアメリカのルーツ・ギターの要素を編み細工のように巧妙に組み合わせ、土着的でありながらも非常にエクスペリメンタルで先端的な〉ギター・インストゥルメンタル音楽、〈アメリカン・プリミティヴ〉というジャンルに開眼したのが、個人的な今年の初めのハイライトの一つでした。

(画像より音源へ)

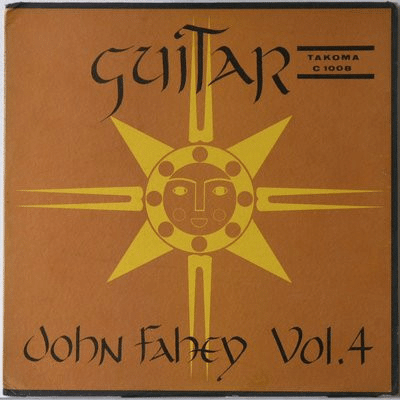

アメリカン・プリミティヴは1950年代にJohn Faheyというアメリカのギタリストが開祖として始めたジャンルで、カントリーブルースのソロギターによる模倣から始まり、次第にクラシック・ギターやインドのラーガなどの奏法や要素、果ては実験的なコラージュやインプロヴィゼーションなどの手法も貪欲に取り入れ、成熟していった先鋭的なギター音楽のスタイルです。Faheyの影響力は非常に大きく、後継者や独創的なスタイルで裾野を広げていった亜流の奏者は枚挙にいとまがありません。彼の故郷であるメリーランド州タコマにちなんで名付けられたTakomaレーベル(1959年設立)では、彼と共鳴する個性的なアーティストを早くから紹介して、存在感を示していました。彼の愛したカントリー・ブルース・ギタリスト、Bukka WhiteやRobert Pete Williamsらを始め、レーベルを代表するようなヒットアルバム、〈6-And 12-String Guitar〉を世に放った超絶技巧のギター奏者、Leo Kottke、日本の松尾芭蕉の名前から名前を拝借したラーガフォークを奏でる神秘主義者Robbie Bashoなどの諸作品、そして、Fahey自身の代表的な傑作群もこのTakomaから発表されています。

〈Takomaの名盤たち〉

※画像より視聴リンクへ飛べます

〈アメリカンブルースギターやトラディショナルの要素を巧みにコラージュし、実験性を加味することで、独自のスタイルを提示したアメリカン・プリミティヴの礎を築いたギタリストによる初期の連作の4作目〉

〈ラーガとアメリカン・フォークを接続した、サイケデリックカルチャーの影響が色濃い作品〉

6- And 12-String Guitar(1969)

〈技巧派ギタリストによる迫力のアメリカン・プリミティヴ・ギター・アルバム〉

〈1950年代より活躍するバンジョー奏者によるトラディショナルをエクスペリメンタル・フォークへと昇華した名作〉

〈Tompkins Squereのコンピーションにも収録されていた、女性アメリカン・プリミティヴ奏者の処女作品〉

〈Shirley CollinsやAnne Briggs、June Taborを想起させる、無伴奏バラッドの隠れ名盤にして唯一作〉

〈Takomaとしては異色の、サクソフォンと微音系ロングドローンによるフリーインプロヴィゼーション・ジャズ作品、アンビエントの源流としてAmbient Difinitive(ele-king刊)にも1967年の大枠で掲載〉

〈CSNからサイケデリック要素を取り去ったようなオーガニックかつナチュラル&アーシーなフォーク・ロック名バンド〉

〈クラシックギターの素養をもち、のちにはよりポップな方向性に向かうギタリストのメロディックな技巧派アメリカンプリミティヴ〉

〈Prestige Bluesvilleにも名作をのこす、ルイジアナ・ブルースマンのTakomaでの唯一作〉

〈戦前カントリーブルースのレジェンド、Bukka Whiteの記念すべき復帰作品〉

今年の初めから、半年ほどかけて理解を深め、掘り続けてきたこのジャンルですが、それらのまとめとして、ストリーミングサービスで聴くことのできるアメリカン・プリミティヴ作品を網羅しようと鋭意を込めて制作したプレイリストが、〈Guitar Virtuoso@Acid/Psy/Primitive〉です。下地となったのは、シンコーミュージック刊行の〈Folk Roots,New Routs〉にて紹介されていた、Faheyに触発された技巧派なギタリストをセレクトした〈Guitar Virtuoso〉の記事で、それを軸に、アメリカン・プリミティヴを膨大にコンパイル、リイシューし続けている米名門レーベル、〈Tompkins Square〉のカタログなどで肉付けをして、完成したリストです。幸いにも多くの方に共感いただけてとても嬉しかったことを覚えています。

John Faheyを開祖とし、クラシック・ギター音楽とカントリー・ブルースの異種交配的な特異性をもった前衛音楽として1950年代のアメリカで誕生したソロ・ギター・ミュージック/アメリカン・プリミティヴ。その深い森の一端を覗くプレイリストを作りましたhttps://t.co/kNUwOxfPrA

— Utah_Phillips (@PhillipsUtah) June 18, 2022

〈❷テニスコーツや工藤冬理を中心とした

日本のインディー・アンダーグラウンドシーンへの興味〉

話は前後してしまうのですが、もともとアメリカンプリミティヴに興味を持ったのはSuper Fuji Discsから2013年に出ていたコンピレーション〈テニスコーツへの道〉の中に、さやさん作になる、『フェイヒィ』という歌が収録されていたことで、John Faheyについて調べ始めた、という経緯があり、いわゆる伴奏楽器としてではない、ギター音楽としての自由さ/実験精神/多様さに胸を打たれ、のめり込んでいった先に、彼のスタイルを最も純度の高い形式で受け継いでいたと思われる、Jack Roseへとたどり着いた、という流れがあります。

テニスコーツは、東京をベースに活動しているフォーク/ギター・ポップ・グループで、基本的には植野隆司さんのアルペジオによる繊細なコードワークと、さやさんの童女のような天真爛漫なヴォーカルによるフォークデュオ的なスタイルで1990年代末から活動しているのですが、彼らはミュージシャンやアーティストの友人が多く、国内外を問わず、多くのコラボレーションを重ねているのが特徴です(古くは工藤冬里率いるブラス・ギター・ポップバンドMaher Shalal Hash Buzzのメンバーでもある)。その中で、彼らの代表作とも言える〈Tan-Tan Therapy〉〈Papa's Ear〉と言った作品が生まれていることもあり、彼らの〈親密〉かつ〈寛容〉な活動スタンスこそが、彼らにとっても欠かせない数々のマジックを起こしてきたことになります。

彼らはそんな多くの共作の他に、自身のレーベル、Majikick Recordsを立ち上げて、積極的に友人たちの作品をリリース/紹介してきました。仙台にて喫茶ホルンを経営する作曲家/シンガー/楽器奏者/映画研究家の澁谷浩次さんを中心とした実験音楽/ポップグループであるYumboや、和製Peter Ivers〜Connan Mockasinとも言える奇妙なストレンジポップスを奏でるつびーさんによるソロプロジェクト、Andersens、そして植野夫妻がもともと在籍していた、Maher Shalal Hash Buzzの中心メンバー、工藤冬里さんのパートナーである音楽家/シンガー、工藤礼子さんのソロアルバムなどを代表例として、数多くの作品が手掛けられました。

それらの延長として、2020年5月には彼らと親交の深い(主に日本の)インディー・アーティストを紹介するコンピレーションアルバム、Minna Miteruがドイツのエレクトロニカ名門、Morr Music(モールミュージック)より制作/発表、それとほぼ同時期に、テニスコーツ主催の音楽ストリーミング/デジタル・ダウンロード・サービス、Minna Kiteruもプレオープン、さらには、Youtubeではテニスコーツとその親しい友人たちが多数出演し、彼らの気の置けない人間性が垣間見えるTennis Channelも開設され、これまでになく彼らの関係や個々の人物性/音楽性が風通しよく伝わってくるようになりました。

独Morr Musicより発表されたテニスコーツ選曲の日本のインディー・ミュージックをコンパイルした二枚組編集盤、「minna miteru」と、そのアルバムに選ばれたアーティストの単独コンピレーション・シリーズ(アンデルセンズとyumbo)。内容・盤質ともに素晴らしく、続編にも期待がつのります。 pic.twitter.com/rmhdJv8glc

— Utah_Phillips (@PhillipsUtah) December 11, 2021

リアルタイムで追っていたこの動きに、僕はひとりで興奮していたのですが、今年はMorr Musicのからのコンピレーションの第二弾であり、トクマルシューゴや王舟ら東京インディのアクトも加わり、より幅広く人選されたMinna Miteru2が発表されたり、前述のテニスコーツの代表作でありながら長らくレコード化されてこなかった名作、〈Tan-Tan Therapy(2022/2007)〉〈Papa's Ear(2022/2011〉が初レコード化が成し遂げられたりと、大きなトピックが幾つもありました。それらの決算として、テニスコーツの新作〈希望の光(2022)〉がリリースされたのに加えて、水戸市有賀町で出張版Minna Kikeruともいえる、Kikeru Festivalも開催され、新たな日本のシーンの潮流となりそうなほどの存在感を示しました。

こうした日本でもひっそりと水面下で活動を続けているアンダーグラウンドミュージシャンを紹介し続けてきた、東京は高円寺に居を構える円盤(改め黒猫)でも、ゆかりの深いアルバム作品をヴァイナル化する動きが盛んで、今年はアナログリリースがいくつもありました。昨年のIzumi Hirakawa、三村京子に続いて、『うたもの(90年代末から2000年代初頭にかけ、エレクトロニカや非ポップス的な音楽が主流になっていたことに対してつけられた名称)』を代表するバンドである、フリーボやラブクライのアルバム群、さらには、画家・大竹伸朗が1980年代に組んでいたアヴァンギャルド・バンド19/Jukuのアルバムが次々とアナログ化されたのは記憶に新しいです。

JUKE/19 全リイシュー

— 円盤 (@enban_rikurosha) December 18, 2022

まず1st、2nd、singles から完成

順次、黒猫店頭も販売始まっています!

大竹伸朗展の会場でも展開始まっているようです..!

→談)展示帰りのお客様より

時代超えた音塊、尖り、存在感、わからなさ、裏のユーモア...まさに後の作品に通じる音像!

通販 https://t.co/HwK4L4dM2g pic.twitter.com/KhFL466PiK

なお、余談ですが、個人的に円盤にアナログ化してほしい日本のインディー・アルバムをツイートしたりもしました。シーンがずれている、とのご指摘もありそうですが、実現できるなら是非お願いしたい作品ばかりです。

#円盤にぜひアナログ化してほしい愛聴盤

— Utah_Phillips (@PhillipsUtah) July 27, 2022

オクノ修『帰ろう』

yukifurukawa『金貨』

古里おさむ『ロードショー』

伊藤尚穀『伊藤尚穀の世界』

神田さやか『山を見る係』

てくらがり『淡色グラフィティ』

黒岩あすかと夜『黎明』

たゆたう『いちにちのながさを、はなうたできめる。』

Rego『Etude』

#円盤にぜひアナログ化してほしい愛聴盤

— Utah_Phillips (@PhillipsUtah) July 28, 2022

ミンモア『帰郷の日』

Miyu Ogawa『おまもりがみ』

miyanagaryhei『実り』

大内聡『氣球の歌』

NRQ『のーまんずらんど』

倉内太と彼のクラスメイト『くりかえしてそうなる』

Tsuki No Wa『Ninth Elegy』

穂高亜希子『ひかるゆめ』

細胞文学『夜までまって』

また、日本のアンダーグラウンド音楽の開祖ともいえ、ノイズシーンや、フリージャズシーンとも独自の距離を保ちながら漆黒のイメージを纏った実験音楽を発表し続ける、灰野敬二のハーディガーディーによる独奏エクペリメンタルアルバム〈親愛なる音楽様 申し訳ないけど あなたの中に 灰野敬二という種子を植えつけさせていただきます(2022)〉のリリースが話題を呼んだり、PUNGO、裸のラリーズ、角谷美知夫、パラダイス・ガラージ(豊田道倫)、マヘル・シャラル・ハシュ・バズ(工藤冬里)、ストラーダ、数々の日本のアンダーグラウンド・ミュージシャンを影でささえた名打楽器奏者、久下恵生の8年ぶりのインプロ作品〈Kuge Yoshio Solo(2022)〉のレコード化に加え、工藤冬里の代表的なソロ作品のカセット〈NY Tapes(2022/1981)〉再発・マヘル作品〈Blues du Jour(2022/2003)〉のGeographicからレコード再発や、裸のラリーズのオフィシャル・リイシュー、P.S.F recordsの作品の全てのアルバムをヴァイナル化する、と宣言しているBlack Editionsより、日本サイケデリック・ロックの極北であるハレルヤズ〈肉を喰らひて誓ひをたてよ(2022/1980)〉のリイシュー、Yumboの25年間のライブ映像集〈いくつもの宴(2022)〉、さらには、Ché-SHIZU (シェシズ)などで知られる胡弓奏者/即興演奏家の向井千恵とこれらのアンダーグラウンドシーンの意思を継ぐ新鋭音楽家である宮岡永樹の共作作品、〈木々の歌(2022)〉の発表など、これらのシーンのリリースはとても実りの多い一年でした。

〈❸アンビエント・ピアノ/コンテンポラリー・ジャズや微音系アンビエントへの傾倒〉

この半年ほどは、ほとんど音楽が聴けないままにすごしていました。音楽を再生するにしろ、無音か、それに限りなく近い〈音〉、に惹かれていた期間だったように思います。振るわない体調と、社会的なショックや不安が重なり、ごく限られた音楽しか、受け付けなくなってしまっていたこともあり、もともと好きだったアンビエントやニューエイジ などの穏やかさや不穏な音の持続音の中でも、音が鳴っている状態となっていない状態の中間にピントを合わせたような微かな音による音楽・静けさを究極的に際立たせるような音を求め続けていた気がします。

言語に対して疲弊感が出てきたのもこの頃からで、キャプションをつけて音楽をつぶやくことに抵抗がでてきてしまって、本来言葉が溢れて止まらないことの反動もあり、Twitterを使い始めた頃から使っていたハッシュタグ #静寂音楽 を使って、Joan Girbertoの音楽が、〈静寂を凌駕できるのはJoanだけ〉と称されたことにあやかって、穏やかでしずかな沈黙に近い音楽だけを説明をつけずに、リンクだけを呟くようになりました。

静寂に最もちかいおんがく#静寂音楽https://t.co/P18d5eF63l

— Utah_Phillips (@PhillipsUtah) August 8, 2022

特に2019年ごろから愛聴していた日本のアンビエント作品や、微弱音による躍動感の少ないピアノジャズ、そしてフィールドレコーディングや物音を編集した即物的な作品などが心の拠り所でした。

これらのきっかけとしては、デザインの仕事の傍ら、ギターやピアノを独学で学び、Bandcampで作品をリリース、日本でのみinpartmentからCDが発売された経緯をもつ音楽家、Tobias Wildenの演奏に惹かれたことや、実験音楽集団Sema(シーマ)としての活動ののち、ソロに転向し、美しく寡黙なピアノ・アンビエントを発表し続けている作曲家、Robert Haighの新譜の存在が大きかったです。

穏やかな美の結晶のような、ピアノ・ソロアルバム。フォークからニューエイジ、さらにはクラシックや現代音楽からも影響されたという、北ドイツ在住の若き音楽家Tobias Wildenの楽曲が美しいです。透き通って濁りのない純粋な音の粒だちが跳ねては消える、至福のひととき。https://t.co/RF8oC7qmMR

— Utah_Phillips (@PhillipsUtah) March 20, 2022

引き合いに出しているRobert Haighですが、本作を引退作品と表明している、新しいアルバムを発表しました。『自然の猛威に直面した人間の弱さを表現』しているとされる絵画『Human Remains』をタイトルに引用した本作は、その弱さをも許し愛おしむような慈愛に溢れています。https://t.co/bbzrCwYSqX

— Utah_Phillips (@PhillipsUtah) March 20, 2022

それらに感化された(エリックサティなどを端に発する)微弱音によるアンビエント・ジャズ/ポストクラシカル・ピアノを纏めたプレイリストをつくれたのも今年の救いの一つでした。

エリックサティなどに感化された、瞑想的で繊細な空気感のピアノ作品を集めたプレイリストをつくりました。日々の暮らしのなかで静かに寄り添ってくれる穏やかなムードの40曲/3時間のプレイリストです。 #静寂音楽 https://t.co/fY8oUTx9qa

— Utah_Phillips (@PhillipsUtah) August 14, 2022

今年であった中でも、最も静寂を感じたのが、冨樫雅彦・杉本拓・土取敏行といった日本の即興演奏家の歴史的な、(しかし、ひっそりと存在を潜めている)作品群で、彼らの演奏の『音がなっていない〈間〉』を音楽として聴かせる手法に心を動かされつづけてきました。心に空いた空洞に抗うのではなく、空っぽのまま表現したかのような音楽との出会い、目の前の曇りがひとつとられたかのような気持ちになりました。

また、これらの感性は、ECMのマンフレート・アイヒャーが提示したコンセプト、『沈黙の次に美しい音楽』という言葉にも共鳴するものを感じて、北国の厳粛な冷たさを体現するアンビエント・ジャズのイメージをいち早く提示していた同レーベルと、今の心象を重ねて、膨大なディスコグラフィーのなかから少しずつですが、波長の合うアルバムを探していこうと展望を描いたりもしていました。

〈❹そして、岡田拓郎へとつながる〉

〈アメリカン・プリミティヴ〉〈ジャパニーズ・インディー〉〈ピアノ・アンビエント/ECMジャズ/ニューエイジ 〉これらの要素の結節点として、僕にとっての今年の象徴的なアーティストに、岡田拓郎さんがいます。もともと、2010年代の初頭の東京インディーの流れを熱心に追いかけていたいちファンとして、森は生きている〜ソロ活動はずっと追いかけ続けていました。〈ノスタルジア(2017)〉から〈Morning Sun(2020)〉そしてBandcampでの活動など、ここ数年での岡田さんの仕事ぶりには目を見張るものがあり、Jim O'RourkeやSam Gendelらに加え細野晴臣という、クレジットやゲストが公開された時点でとうとうここまで来たか、と震える思いで期待をしていました。結論からいえば、遥かに予想を超えるほどのマスターピースで、アンビエント・ジャズ/エクスペリメンタル/インプロ/ポスト・ロックをも呑み込んだ、もはや日本のインディーロックの枠組みには収まりきらないほどのスケールと深度を持った傑作の仕上がりに、終始驚きを隠せませんでした。稚拙ながら、岡田さんの活動の通史/ディスコグラフィー解説〜新作についてなどを纏めたはじめてのnoteを発表したりもしました。

初noteです。これまでのキャリアの集大成ともいうべき傑作、『Betsu No Jikan』をリリースした岡田拓郎(ex.森は生きている)さんの、〈ルーツ〉に迫り、〈キャリアの経緯〉を詳細に記述したブログを書きました。少しでも作品の理解の助力になれば、と思います。https://t.co/s0zwsTJpT6

— Utah_Phillips (@PhillipsUtah) August 31, 2022

このアルバムについては多くの方が触れているし、これからも語られ続けてゆくことになるとおもうので、僕が言葉を重ねることは、余計なことなのかな、と感じます。ですが、あえて言うならばこれだけ抽象度や情報量が多い、実験的/先鋭的な独自のアンビエント・ジャズ(のような、という言葉でしか捉えられないほど複合的でどこにもない音楽を)プレイヤーとしてはさまざまなアーティストの手を借りながらも、ポップス・フィールドのアーティストが構想し、編集、作り上げてしまったことに驚きを禁じ得ないですし、こうした作品では世界でも金字塔的なものとなりうるのではないでしょうか。

音が立ち現れては消えてゆく、そのレイヤーが複合的で繊細で、その流れや飛び出してくる音そのものが感覚を刺激してくる様がとても快感なのですが、それは、『構造としてはほとんどミニマルな』ポップスとしての体裁を保った楽曲、Moonsのアレンジメントで聴くとわかりやすいと思います。繰り返されるベースとピアノのシンプルなフレーズを核として、その上にのる『極限まで動きや抑揚のないメロディの柔らかなヴォーカル』の裏で、冨樫雅彦や土取敏行に影響されたかのような、石若駿によるパーカッション/打楽器の『繰り返されない偶発的な』即興演奏が繰り出され、岡田拓郎自身もそれに呼応するかのようにさまざまなギター・エレクトロクニスや、(エチオピアの修道女の演奏に影響されたという)、ピアノのフレージングで応えます。それらが結ぶアルバム全体を通して流れるイメージは、〈鍾乳洞を滴る水〉のような透明性を帯びた壊れやすい端正な硝子細工のような印象で、躍動感はあってもどこか冷ややかで〈コントローラブル〉かつ〈無機質〉。肉体性のうすい幽体のような像を結んでいる、その音楽性はECMの音楽の系譜を組みながらもそこに異質な要素を交えているような感想を持ちました。それは、編集やポストプロダクションによって(そしてリモート演奏によって)、図らずもプレイヤー同士に『Betsu no Jikan』が流れているからなのかもしれないな、とも。兎にも角にも、今年の顔は彼しか務まらないのでは、と思わされる鮮烈なリリースでした。

さて、余談になりますが、手のひらサイズのデバイスをスピーカーに接続することで、プログラムが音の素材をもとに終わることのない音楽をかなで続ける自動生成システム、「AISO」のプロジェクトの参加ミュージシャンの一人として、岡田拓郎さんも参加していて、とても興味深いです。キャプションによれば、AISOとは

「楽曲」という大きなカタマリではなく、小さな「音」のカケラと「無音」をプログラムがリアルタイムかつランダムに構築し続けることで、BGMを半永久的に構築するシステム。「終わることのない」「ループしない」BGMを実現します。

ということで、こちらもいつか手に入れたい、部屋に設置して、終わらない彼の即興音楽のイメージを少しでも汲み取って浴びつつけたい、と想う気持ちが沸々と湧き上がってきて、早くも次に聴きたい音のヴィジョンが僕の中でも芽生えを待っているのでした。

今年のベストリリース30枚

順不同

※画像より音源へ飛べます

〈実験的かつポップな打楽器アンサンブル作品を手がける世界的音楽家のニューリリース〉

〈スウェーデンのWRWTFWWからの再発で世界的に注目を集めた日本の環境音楽の第一人者の復帰作〉

〈小久保隆のイオンシリーズも想起する、日本の環境音楽/アンビエントへのリスペクトあふれる最新作品〉

〈『Constellation Tatsu』からのリリースも知られるシンセ奏者と気鋭のヴォーカリスト、二人の女性アーティストによる、モダンクラシカル/ニューエイジ の天上作品〉

〈Joan Shelleyをパートナーとして支える技巧派ギタリストのSP盤をサンプリングした即興演奏〉

〈フリークフォークの流れを色濃く受け継ぐ宅録ギタリストのフリーインプロ楽曲〉

〈米山ミサによるソロプロジェクトとしてスタート、バンド『港』を従えてSweet Dream s Pressからリリースした作品〉

〈フィールド・レコーディングと打楽器演奏を組み合わせ、理想の環境音を音盤に刻むアーティストの氷をテーマにした作品〉

〈長年手がけるハーディガーディによる即興演奏の真髄を捉えた実況録音盤〉

〈長野県伊那市で合宿録音されたアットホームな新境地〉

〈Bandcampで自主リリースを続ける邦男性宅録ユニットの1st〉

〈日本のアンダーグラウンドシーンの系譜の最新形〉

〈P.S.F recordsにも作品を残すアシッド/シューゲイズ・フォーク音楽家の2020年作のフィジカル化〉

〈たろおみ主催のローファイ宅録ネットレーベルのおしるこレコード出身の才女〉

〈アシッドフォークグループ、風の又サニーの中心人物によるソロアルバム、即興演奏や意識の流れのようなヴォーカリゼーションが印象的〉

〈ニューウェーブと日本的なフォーク/唱歌などを結ぶ古参バンドの実質的なセカンド〉

〈テープコラージュにノイズと、アメリカンフォークの枠を逸脱する実験を繰り返すギタリストの正統派アメリカン・プリミティヴ作品〉

〈アウトサイダーな佇まいがミステリアスなドローン・フォークアルバムの再発盤〉

〈名作を生み出しつづけるアメリカーナスタイルの女性SSWの最新作にして最高傑作〉

〈Tompkins Squareからのリリースもある、ギター奏者の自由闊達で独創的なアメリカン・プリミティヴ作品〉

〈Neil Youngのオマージュのジャケットからは飛躍した、アメリカーナを長尺の実験音楽に仕立てた風変わりな作品〉

〈バレアリックで異形なエクスペリメンタル作品の前作が注目を浴びた女性音楽家のギター・プリミティヴ傑作〉

〈謎大きフランスのエクスペリメンタル・フォークミュージシャンのダークなコラージュ的実験音楽作品〉

〈寝かせたギターを用いてラーガを演奏するという西洋音楽とインド音楽を橋渡ししたパイオニアの歴史的音源〉

〈伝説的な女性フォークシンガー/バンジョー奏者の最初期のライブ録音〉

〈昨年末にリリースされた男性ジャズピアニストArbert Karchと青葉市子の共演盤、冒頭の即興演奏の静寂に引き込まれる〉

〈実験音楽の名レーベルBlack Truffulを主催するオーストラリアの演奏家・電子音楽家のエクスペリメンタルドローン/カセット作品のデジタルリリース〉

〈Windam Hillからのリリースを拒み、ひっそりと自主盤として発表されたアメリカン・プリミティヴ作品の再発盤〉

〈意識の拡張と精神の凪を目指すAmbient / Experimental Musicイベント “the Calm” でのライブアルバム、女性声による神聖なドローンアンビエント〉

〈さまざまな強者ミュージシャンの即興演奏を丹念に編集ポストプロダクションを施したどり着いた第四世界ジャズの到達点〉

生活がつづく限り、

音楽も続くことをねがって。

2022年12月31日

Utah_