書評・感想『クリティカル・ビジネス・パラダイム』山口周著 感想と個人的な評価

個人的な評価:★★★★★(星5.0)または★★☆☆☆(星2.0)

本書は、非常に評価の難しい本である、というのが私の正直な感想である。

本書のロジックやビジネスに関する手法等は、非常に鋭いし、傾聴に値する内容が多く含まれていると評価できる。

その点では、評価は5.0にできるであろう。

その一方で、この本のベースにある考え方には、とても危険なもの、危ういものを感じざるを得ない点がある。

その点を勘案すると、評価は2.0程度とせざるを得ないだろう。

ただし、だからと言って、評価は「5.0」と「2.0」の平均で、「3.5」という訳でもない。

それがこの本の魅力でもあり、同時に危うさでもあると考える。

では、具体的にはどういうことなのか。私の考えるところを説明していきたい。

Ⅰ.著者の主張のポイント

1.著者の基本的な考え

本書の冒頭で、著者は以下のように高らかに宣言している。

社会運動•社会批判としての側面を強く持つビジネスをクリティカル・ビジネスという新しいパラダイムの勃興によって、経済・社会・環境のトリレンマを解決する

ここで、「パラダイム」とは、「ある時代・分野等において、モデルとなるべき考え方やものごとの捉え方の枠組み」のことである。

つまり、今までの考え方の枠組みに対して、著者は新たなるビジネスモデル、あるいはビジネスの枠組みとして、「クリティカル・ビジネス・パラダイム」を提唱している。

ここで、著者の考え方を理解するために、この「クリティカル・ビジネス」とその他の2つのビジネスとを比較するとわかりやすい。

2.アファーマティブ・ビジネスとの違い

まずは、重要な言葉である「クリティカル」について、筆者の説明を理解する必要がある。

ここで、「クリティカル=critical」の対義語は、「アファーマティブ=affirmative」であり、アファーマティブ・ビジネスとの比較でクリティカル・ビジネスを理解することが重要である。

さて、著者は「クリティカル」という概念について、以下のように説明している。

ここで「クリティカル」という概念についてあらためて考えてみましょう。「クリティカル =critical」という言葉は「批判的」「危機的」「決定的」といったニュアンスの異なる複数の意味を併せ持ちます。なぜ、このように大きく意味の異なる意味が一つの言葉に乗せられているのでしょう。理由は語源を辿ると見えてきます。

英語の「critical」のこの語源はギリシア語の「krinerin」で、これは「分かれ道」を意味する言葉です。言うまでもなく「分かれ道」は、これから進むべき方向を決める重要な場所です。だからこそ「決定的」であり、選択を誤れば命を落とすかもしれない「危機的」な状況でもあり、そのような状況下で正しく判断、選択するためには「批判的」に考える必要があるのです。

さらに、著者は、「クリティカル・ビジネス・パラダイム」と「アファーマティブ・ビジネス・パラダイム」について、それぞれ次のように規定している。

アファーマティブ・ビジネス・パラダイム

投資家、顧客、取引先、従業員などのステークホルダーの既存の価値観や欲望を肯定的に受け入れ、彼らの利得を最大化させることを通じて自己の企業価値の最大化を目指すビジネス・パラダイム

クリティカル・ビジネス・パラダイム

投資家、顧客、取引先、従業員などのステークホルダーの価値観を批判的に考察し、これまでとは異なるオルタナティブを提案することを通じて社会にアップデ—卜を起こすことを目指すビジネス・パラダイム

わかりやすく言うと、様々な既存の価値観に対して肯定的に受け入れるのが、アファーマティブ・ビジネスであり、それらに対して批判的に対応するのが、クリティカル・ビジネス、ということになる。

著者は「クリティカル」という言葉について、"「批判的」「危機的」「決定的」といったニュアンスの異なる複数の意味を併せ持ちます”という説明をしていますが、その中でも「批判的」というニュアンスが最も重要なポイント、ということになる。

3.ソーシャル・ビジネスとの違い

筆者の提唱する「クリティカル・ビジネス・パラダイム」は、「社会運動•社会批判としての側面を強く持つ」ものであり、その中身については、いわゆる「ソーシャル・ビジネス」と似たものであると考えることができる。

この点について、著者は次のように言っている。

ソーシャル・ビジネスもクリティカル・ビジネスも、何らかの社会的課題をアジェンダとして取り上げ、その解決を目指すという点では同じです。では何が違うのでしょう?

従来のソーシャル・ビジネスが、すでに多数派のコンセンサスが取れたアジェンダに対して取り組むのとは対昭的に、クリティカル・ビジネスでは、運動を開始する時点では必ずしも多数派のコンセンサスが取れていないアジェンダについて取り組む、というのが大きな違いです。

つまり、著者によれば、すでに多数派からコンセンサスを得られている社会問題、例えば、環境問題とか、様々な格差の問題などの解決を目指すのは、クリティカル・ビジネスではない、ということになる。

この点について、著者はさらに以下のように強調して言っている。

多数派のコンセンサスの取れたアジェンダに取り組む、ということは「競合過多の市場に後発で参入する」ことをします。社会の多数派のコンセンサスが取れたアジェンダは、すでに解決に向けた取り組みが世界のあちこちで進められています。そのアジェンダに対して、後発のハンディをひっくり返せるような画期的でユニークな解決策があるのであればまだしも、ビジネス面からはあまり魅力的なオプションとは言えないでしょう。レッドオーシャンの市場に大した差別的優位性もなく後発で飛び込むというのは戦略として最悪というしかありません。

著者のこの考え方は、大変興味深い。なぜかと言えば、著者の提唱する「クリティカル・ビジネス」はあくまでビジネスである、ということが明確になっているからだ。「何らかの社会的課題を解決する」ということを掲げてはいるが、その目的はあくまでもビジネスであり、利益の確保が重要である、という性質が明確になっている。

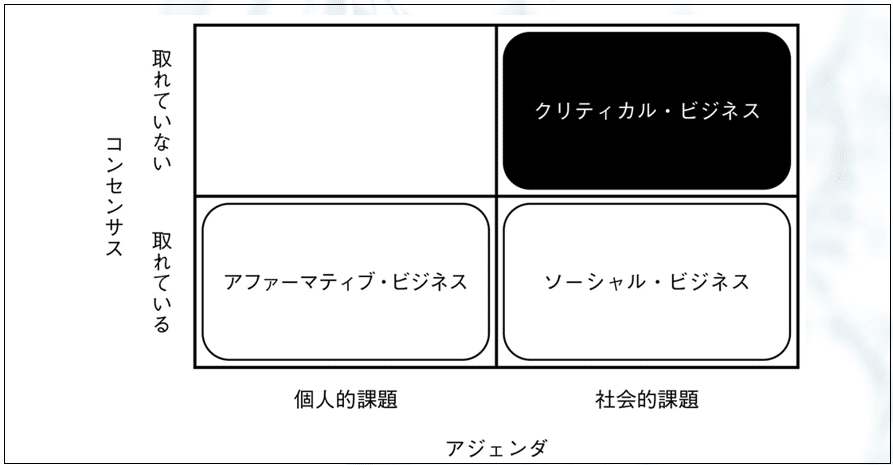

以上をまとめる形で、著者が「クリティカル・ビジネス」、「アファーマティブ・ビジネス」、そして「ソーシャル・ビジネス」の3つについて説明した図を以下に転記する。

以上をまとめる形で、著者はクリティカル・ビジネス・パラダイムについて、以下のように説明をしている。

Q1 クリティカル・ビジネス・パラダイムとは何か?

社会運動•社会批評としての側面を強く持つビジネスのこと

Q2.なぜクリティカル・ビジネス・パラダイムが求められるのか?

従来のアファーマティブ・ビジネス・パラダイムでは競争優位も持続可能性も保てないから

Q3.どのようにクリティカル・ビジネス・パラダイムを実践できるのか ?

哲学的・批判的な考察によって新たなアジェンダを生成し、アジェンダに共感して集まったアクティヴィストと協働することで

ここで、「Q3.どのようにクリティカル・ビジネス・パラダイムを実践できるのか ?」に対する回答である、「新たなアジェンダを生成し、アジェンダに共感して集まったアクティヴィストと協働する」が注目すべきポイントである。

これを言い換えると、クリティカル・ビジネス・パラダイムでは、今まで社会では少数派であった新たなアジェンダを生成すること、そしてその賛成者・共感者を集めていくことで、新たな運動を巻き起こしていく。そういう性質のビジネスである、ということである。

4.なぜ、“クリティカル”でなければならないのか

今まで、クリティカル・ビジネスと、その他2つのビジネスとを比較して説明してきたが、恐らくここまで読まれてきた方には、この2つのビジネスとの違いがわかりにくいのではないかと思われる。

そこで、著者の説明に従って、もう一度クリティカル・ビジネスと、アファーマティブ・ビジネスとの違いを見ていくことにする。

著者は、クリティカル・ビジネスの顧客について次のように言っている。

1.クリティカル・ビジネス・パラダイムでは顧客は批判•啓蒙の対象となる

2.クリティカル・ビジネス・パラダイムでは顧客は社会運動のパートナ ―となる

ここで、「顧客は批判•啓蒙の対象となる」ということが重要なポイントとなる。なぜならば、「アファーマティブ・ビジネス・パラダイムにおいて、全面的な肯定の対象となる顧客が、クリティカル・ビジネス・パラダイムにおいては批判・啓蒙の対象になる(本書より)」からである。

特に、「啓蒙の対象になる」という言い方に、私は注目した。啓蒙とは、「人々に正しい知識を与え、合理的な考え方をするように教え導くこと。(goo辞書より引用)」である。

つまり、顧客は「企業が“教育”して、正しい方向に導く対象である」という考え方である。

実際、著者は次のように言っている。

アファーマティブ・ビジネス・パラダイムにおいては、顧客の欲求は全面的な肯定の対象となります。企業間の競争は、顧客の欲求をいかに精密に把握し、それを効果的に充足させられるか、という点にかかっています。マーケティングにおける市場調査の様々なテクニックは、そのような要請のもとに開発、洗練されてきた歴史的経緯があります。

しかし、ここに大きな問題があります。というのも、欲求の水準が低い市場でアファーマティブ・ビジネス・パラダイムを全開で推進すると、欲求の水準はますます低下し、結果的に、ビジネスが生み出す社会問題をさらに拡大、再生産してしまうのです。

これは、非常に注目すべき“発言”であると言える。

そして、私が本書に対する評価を定められず、「この本のベースにある考え方には、とても危険なもの、危ういものを感じざるを得ない点がある。」とする理由でもある。

Ⅱ.本書に対する個人的な評価

1.本書の優れている点

本書の主張には、傾聴すべき点がたくさんある。

例えば、ソーシャル・ビジネスとクリティカル・ビジネスとの違いを説明した際に、「ここで重要な論点は「アジェンダが社会的であるかどうか」ではなく、「そのアジェンダが少数派のものなのかどうか」ということです。」という著者の言葉を紹介した。

その理由として、「社会の多数派のコンセンサスが取れたアジェンダは、すでに解決に向けた取り組みが世界のあちこちで進められて(本書より)」おり、そういった分野に、「特筆すべき優位性」などを持たずに進出することは、「レッドオーシャンの市場に大した差別的優位性もなく後発で飛び込む(本書より)」ことであり、得策ではない、という。

これは、当たり前のようで、見失われがちな主張であると言える。

なお、念のためにご説明すると、「レッドオーシャン」とは、「ブルーオーシャン」に対応する言葉であり、次のような意味を持っている。

レッドオーシャンとは、競争が激しい既存市場を指す言葉である。

対義語として、競争のない未開拓市場をブルーオーシャンという。レッドオーシャンとブルーオーシャンという概念は、2005年にINSEADで教鞭を執るW・チャン・キムとレネ・モボルニュが著した『ブルー・オーシャン戦略』で提唱され、広く知られることとなった。

新たなブルーオーシャンを生み出すためには、既存のアジェンダ=多数派のアジェンダではダメで、何か画期的で新しいアジェンダが必要なハズである。従って、それは少数派のアジェンダでなければならない。これは、言われてみれば当たり前のことだが、非常に鋭い指摘であると考える。

「ブランディング」についても、著者は非常に重要な指摘を行っている。

多数派のアジェンダに後乗りするというのはブランディングという観点からも問題があります。というのも、ブランディングとは「アジェンダの旗取り合戦」のことであり、旗を奪っていくのは必ず「最初にそのアジェンダを掲げた人•組織」だからです。

著者の言う通り、最初にそのアジェンダを掲げた人・組織が、どうしても最も注目を受ける存在となる。その後に同じアジェンダを追求していっても、メリットを受けるのは最初に提唱した人・組織とならざるを得ない。

すでにコンセンサスの取れたアジェンダに後乗りして声高に叫ぶということは、自社の資源を浪費して、そのアジェンダ先行して掲げた企業=アジェンダ・ホルダ ―の「意味的価値の資産」をどんどん増やしていることに他ならない、ということもここで指摘しておきたいと思います。

以上の指摘はもちろん、マーケティングの世界では既知の話ではある。しかし、様々な企業の実際のマーケティング戦略を見ていると、すでに成功・普及している製品カテゴリーに追随して参入し、結果としてそのカテゴリーのリーダー企業のさらなる成功に“加担”しているケースが多いと感じざるを得ない。

本書には、ここに例示したもの以外にも、傾聴すべき指摘が数多く記載されている。その点ではとても参考になる本である。

2.本書に関する重大な懸念点

本書の最大の「特長」であり、同時に最大の「懸念」でもあるのが、大衆、すなわち顧客に対する姿勢・見方である。

既述の通り、著者は“顧客としての大衆”は、「批判・啓蒙の対象」であると考えている。

なぜならば、著者は、大衆は「持っている欲望が低レベル」であり、「センスが悪」く、「美意識も教養も無い」と考えているからだ。

以下、私が書いていることが、著者に対する「言われなき批判」ではないことを示すために、本書における関連する指摘を引用する。

センスの悪い顧客を相手にするとセンスの悪い商品ができる

(中略)たとえば美的センスというのは誰にでも備わっているものではなく、一定の経験と教育と環境を与えなければ育まれないという側面があります。したがって、高い水準の美的センス持っている人は必ずしも社会における多数派ではありません。

このような社会において、多数派の欲求を精密にスキャンしてそれ商品化するというアファーティブ・ビジネス・パラダイムを実践すれば何が起きるか? 当たり前の結論として、凡庸な美的感覚しか持たない人たちの美的センスを反映したもので世の中が溢れかえることになります。

(中略)

そのような反省もなく、日々、美意識も倫理観もない大衆の欲求にルーズに適応することで生み出されたこれらの商品が、人々の生活の舞台である社会の風景を織り成し、子供たちがそれらの商品に日常的に触れることで、感性はさらにルーズな方向へと教育され、美的センスの社会的なスタンダ—ドは長期的にズタズタにされることになるでしょう。

上記は、著者の大衆に対する批判的コメントのごく一部である。

ほかにも本書からは「「ダメな顧客」を重視すれば世界がダメになる」とか、「大衆の無教養な要求に応えることが、結果的に私たちの持続可能な未来を犠牲にしているのです。」などの、大衆に対する批判的なコメントが次々と出てくる。

私は読んでいて正直かなり驚かされた。私自身も“大衆”の一部であることは間違いない。だから、著者から著書で批判をされているような気持にもなった。

著者は、この本の読者に、著者の言う“大衆”は含まれていない、と思っているのだろうか?その点は、驚かざるを得ない。

しかし同時に、著者の指摘は的を射ている点も少なくない。

例えば、現代のマーケティングは、「顧客志向」を重視するあまり、「顧客が好むものは良いものである」と考えすぎる点がある、と言っているが、これは事実だと考える。

例えば「若者の好み」、特に「若い女性の好み」は世間の注目を引きやすい。若者、特に若い女性が好むものは、それがたとえ奇抜なものであっても、もてはやされ、「良いものである」と見做される傾向があるように思う。

それにしても、著者の大衆に対する視点が、あまりに「上から目線」であることにも、驚かされる。

そこには、下記の引用で著者が言うように、「ノブレス・オブリージュ」、いうような意識が存在していることが強く感じられる。

ノブレス・オブリージュという言葉があります。フランス語で「高貴な地位にあるものの義務」を意味する成句です。高貴な立場にあるものは、その立場によって得られる恩恵や権利と引き換えに、社会的な義務や責任も負わなければならない。そのような矜持がこの言葉には込められているわけですが、「甘やかされた子供」である大衆にはこれがないのです。

著者のこうした文章からは、良い意味でも悪い意味でも「エリート意識」が強く感じられる。

良い意味では、「自分は才能や美意識に恵まれているのだから、それを生かして、社会に還元したい」というような、高い意識や一種の責任感の表れであると言える。

しかし、その一方で、「鼻もちならないエリート意識」と感じられなくもない。

こうした意識の持つ課題について、さらに指摘させていただく。

3.TESLA(テスラ)とイーロン・マスク氏

本書が、クリティカル・ビジネスの例の一つとして取り上げているのが、「TESLA(テスラ)」(以下、「テスラ」と表記する)である。

テスラは、「2 0 0 3年に創業された、電気自動車の製造・販売、クリーンエネルギー製品の開発を主業とするアメリカの企業(本書より)」である。

テスラについて、本書ではさらに以下のように紹介している。

この会社は、イーロン・マスクによって広く知られていますが、実際の創業者はマーティン・エバーハードとマーク・ターペニングです。イーロン・マスクは 2004年に会社に加わり、 現在はCEOを務めています。

著者は、もしかすると意図的に、テスラとイーロン・マスク氏との関係性を薄めようとしているのかもしれないが、テスラに参加したのが創業から1年後であること、その後の同社の発展に大きく関わっていることからみても、テスラとイーロン・マスク氏の関係は否定できないものであろう。

イーロン・マスク氏については、仮にテスラの創業に関しては、二次的な関与に留まるとしても、「スペースX」や、「スターリンク」などの同氏が手掛ける他の事業に関しては、クリティカル・ビジネスとしての性格も持っていると言っていいだろう。

さて、著者は、クリティカル・ビジネスとしてのテスラについて、以下のように高く評価をしている。

2 0 0 3年の創業時点において、ほとんど市場もニーズも存在しない電気自動車にフォーカスを絞ったということです。テスラは、創業時から「化石燃料に依存する文明のあり方に終止符を打つ」というビジョンを掲げています。しかし、テスラが創業した当時、社会においてそのようなことを望んでいる人はほとんど存在しませんでした。

著者の指摘は確かにその通りであり、テスラの事業には、著者の指摘するクリティカル・ビジネスとしての性格を強く持っていると言っていいと考える。

しかし、テスラを含む、複数のクリティカル・ビジネスを主導している、イーロン・マスク氏だが、同氏の最近の言動については、私はいかがなものかと言わざるを得ない、と考えている。(注:あくまでも私見である。)

同氏の言動について考える時、私は著者の提唱する「クリティカルであるべき」という発想の“危うさ”について考えざるを得ない。

すでに指摘したように、著者の主張には「エリート意識」が強く感じられる。

それは、社会にとって良い方向に作用することもあるが、逆に働く危険性があると感じざるを得ない。

その典型的な例が、イーロン・マスク氏の事例ではないかと、私は思っている。

Ⅲ.本書に関する最終的な評価

本書評・感想の冒頭に書いたが、本書については評価が非常に難しい。

ビジネスに関する考え方、既存のマーケティング理論には欠けている視点に関する指摘など、非常に読みごたえがあると感じた。

その一方で、既に指摘したような、一種の「エリート意識」のような考え方については、読んでいて、かなり危うい印象を受けた。

本書のように、良い点・課題点が明確な本も珍しいと言える。

ある意味、非常に「エッジの効いた本」であるということができ、一読することをお勧めしたい本である。