佇む彼女は遠い存在でした⑥

12月の中旬。

『23歳の誕生日おめでとう、○○』

一人暮らしをする俺の部屋でケーキを囲みながら彼女はそう言った。

今日は、俺の23歳の誕生日。

ようやく日常生活ができるまでに身体が回復した俺は、今年の春から一人暮らしを始めた。

とはいっても完全に回復したわけではないため、今は自宅でWeb関連の仕事をしながら生計を立てている。

そして誕生日の今日、賀喜は仕事終わりにわざわざケーキを買って家までやってきてくれたのだ。

賀喜は大学卒業後とある有名出版社で働いている。

「ありがとう賀喜。わざわざケーキまで買ってきてくれるなんて」

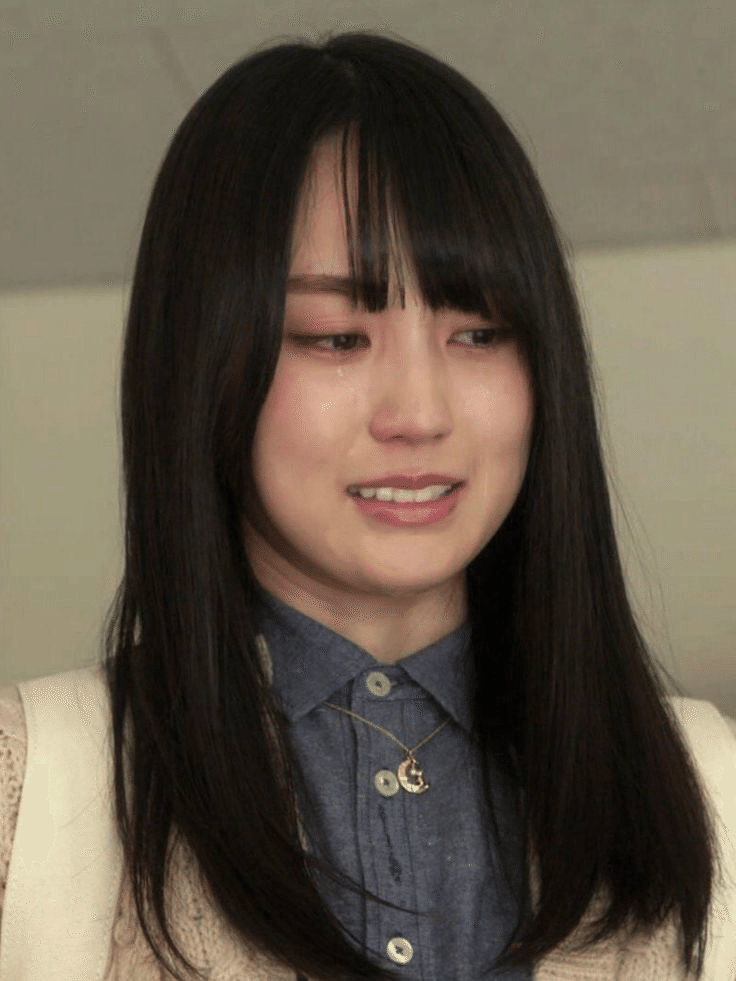

白い箱から2つのショートケーキを慎重に取り出しながら彼女は微笑む。

『○○のことだから、自分の誕生日を祝うこと、忘れてると思ってさ…っあぶねっ』

「まぁ、今年は1人かな…なんて考えてたところだから賀喜が来てくれて嬉しいよ」

『んふ、あっそう笑』

賀喜は無事にケーキをお皿に取り出すと、そう笑って俺を見つめた。

何度見ただろうか、この表情。

この幸せそうな表情は、常に俺の心を支えてくれていた。この笑顔を見ると、朗らかな気持ちになれる。

『んまっ、ここのケーキ屋さん結構高いんだからね〜?』

「それはそれはどーも。ん、確かに超美味いなこれ」

そんなことを考えながらも、ケーキを頬張る。

テレビからはちょうど、ミュージックステーションのオープニング音楽が流れ出していた。

どうやら今日はクリスマススペシャルらしい。

『…あぁ、もう21時かぁ』

ケーキを口に運びながらテレビを眺める賀喜は残念そうにそう呟いた。

「明日も仕事?」

『うん、取材入ってて朝早いんだよね』

「じゃあ早く帰らないといけないじゃん」

『そうだね、食べ終わったら帰るかぁ。ごめん、せっかくの誕生日なのにケーキ買って家に押し寄せてすぐ帰っちゃうなんて』

「いいよ別に、賀喜らしいから笑」

『は、またそうやって馬鹿にする。変わってないよね、そーいうところはずっと笑』

そんな風につつき合って、楽しく会話しながらケーキを平らげると

彼女はすぐに淡い色のトレンチコートを羽織って、そのまま今年新調したらしい冬用のブーツに足を入れた。

裸足の俺に玄関先までの廊下の床は冷たい。

「今日はありがとう。ケーキ、めっちゃ美味かった」

『いい23歳にするんだよ?』

「おう。…じゃあな。今日は寒いし、雪も降りそうなんだから帰り道、気をつけろよ」

『言われなくても分かってるよ、じゃあね……って、あ、そうだ』

彼女は開けかけた玄関の扉をまた閉める。

『誕生日プレゼント、何がいい?』

彼女は振り返って、そう言った。

…誕生日…プレゼント…か。

誕生日プレゼント、というワードでさえ懐かしくて、思わず思考停止してしまう。

「え、くれんの?」

『本当に欲しい物なら、何でも買ってあげるよ?』

「……」

本当に、欲しい物…か…

本当に、欲しい物…

本当に

欲しい物…

本当に…

欲しい物………

本当に、

欲しい人……

本当に…欲しくて、会いたくて、抱きしめたくてたまらない人…

───────────────

──────────

───────

俺は思わず、そんな賀喜の質問に答えるように

玄関先に置いてある、蓮加の写真が入った写真立てに視線を移してしまった。

─────賀喜の笑顔が、すっと消えた。

外で吹く強い風の音がより強調されて聞こえてくる。

「あ、いや」

『……』

「か、賀喜」

『……』

「また今度、欲しいもの…考えと………」

『…何も言わないで』

「…」

──────────────

『○○が欲しい誕プレ、用意できないかも』

彼女はそう冷たく言い残すと、俺の言葉も聞かずに家から立ち去って行った。

どんな冬の寒さよりも遥かに冷徹で、感情がなく、触れたら凍りついてしまいそうな賀喜の表情と声色。

まただ。

またやってしまった。

俺が、ずっと何も言えていないから。蓮加のことを忘れられていないから

また賀喜を傷つけてしまった。

蘇る、高校時代の記憶。

もう6年前だからって忘れたとは言わせない。

──────────────

『…ごめん、っ迷惑だよね。忘れて』

──────────────

──────────

───────

玄関先で立ちすくむ俺。

動かない、蓮加の写真。

無機質で、冷たいアパートの鉄扉。

リビングから淡く聞こえてくるクリスマスソングメドレー。

「……」

星一つ見えない真っ暗な夜の空が、いつまでも一歩を踏み出せない23歳の葛藤を体現しているかのようだった。

──────────────

*

冬の東京の街並みは、煌びやかに見えて実はそうでもない。

真っ暗な空に光る明るいイルミネーションは私みたいな悲劇のヒロインにスポットライトを当てているよう。

白い息が、空中に舞う。

───────

また、私は振られたんだ。6年前に亡くなった女の子を恋敵にして、振られた。

私は、振られたんだ。20年前からずっと大好きな男が、出会って2週間で付き合い始めた女の子に取られて、振られた。

この6年間、他の男に目もくれず一途にあいつのことだけを見続けたのに振られた。

いつまで経っても報われない私の心に追い打ちをかけるように、空からはハラハラと雪が降り始める。

『…○○の…バ…カ……っ』

突然に、涙が溢れ出てくる。

ゲームオーバー。私の大恋愛はここで心が折れてしまいました。

もうやだ。やだ。なんで。どうして。死にたい。死にたいなんて言っちゃダメ。でも、今日くらいは言わせて欲しい。苦しい。

思わず、道路の真ん中で膝をついて崩れ落ちる。

イルミネーションを背景に前から歩いてくるカップルたちは、お互いの恋人に夢中で私の存在になんか気づきやしない。

私は社会的にも、存在を否定されたかのような気がした。

私はこんなに、辛いのに。

好きな男が自分を見てくれていないって分かっていながら何年も何年もアプローチして、それでも私は彼の眼中になくて、振られたも同然なのに、

時間は何食わぬ顔で過ぎていく。

涙を流す私に通行人は一瞥するばかりで、手なんか差し伸べてはくれない。

見知らぬサラリーマンの四角いカバンが私にぶつかると同時に

私は現実に引き戻される。

…あぁ、もう、私は必要とされてないんだ。

フラフラと立ち上がり泣くのを我慢しながら歩き出そうとした。

その時だった。

──────────────────

─────────────

───────賀喜っ‼︎‼︎‼︎

後ろから聞こえる、私を呼ぶ声。

まさか幻覚…?かと思ったが

その声は、紛れもなく○○の声で

彼は、煌めくイルミネーションを背景に1人、こちらを見つめていた。

──────────────────

*

ー数分前ー

賀喜が出て行って、取り残された俺。

俺は、深いため息をつきながら暖房のついたリビングへと戻る。

俺は何度賀喜を傷つけたら気が済むんだろう。

俺はなんて馬鹿なんだろう。

何年も前から賀喜と一緒に過ごしてきて、賀喜からの想いを拒まずにここまでやってきた。

そうやって曖昧な関係のまま放置して、賀喜の人生を俺は台無しにしてきた。

早く、俺が賀喜を強く突き放していればこうはならなかった。

決して、賀喜のことが邪魔だったわけじゃない。

賀喜がいなければ俺はどうにかなっていただろうし、これからの人生も賀喜がいなきゃ俺は生きていけないと思う。

でも、その思いの根底には蓮加がいて

もし、今賀喜に“ずっと一緒にいてくれ”なんて言ったとしてもそれは都合の良すぎる話。

賀喜と一生を共にすると覚悟するのなら、蓮加のことは忘れなきゃいけない。でも、それができない。だから、自分に嫌気がさす。

そうやって足踏みを始めてもう6年。

今日しかないのかもしれない。賀喜を突き放して俺のことを忘れさせて、俺よりも愛してくれる男を見つけろって言える日は。

今日を逃したら、俺はまたグダグダと賀喜との何気ない日常を過ごすばかりになってしまう。

俺は、ふと携帯を開いてカメラロールに目を通した。

──────────────

この間、長時間の仕事でむくんだ俺の顔に爆笑し続けている賀喜。

大学時代、一緒に服を買いにイオンに行ったのに食べ物にしか興味がなかった時の賀喜。

22歳になって嬉しそうな賀喜。

入院中に“友達と3Dの映画観に行ったよ”って送られてきた謎の写真。

高1の春に遥香の家に遊びにいった時に撮った写真。

中3の冬、つまらないクラスの打ち上げを途中で抜け出して2人でゲーセンに行った時の写真。

──────────────

───────

俺っていつも賀喜と一緒にいたんだなぁ。

と、スクロールをさらに進めると現れた一つのLINEのトーク画面。

………

中学3年の打ち上げの後に、遥香と一瞬だけいい感じになった時のトーク画面だった。

…俺、こんな画像ずっと残してたんだ。

というか、こんなときから賀喜は俺のことを想ってくれているのか。

今なら分かる。

“いやじゃないよ”とかもうそういうことじゃん。

俺、鈍感すぎかよ。

段々と、賀喜の気持ちがありありと具現化されてくる。

今まで、賀喜は俺をずっと想ってくれてるんだなぁと抽象的に、なおかつどこか他人事かのように捉えている自分がいた。

あと、あんなにモテた賀喜だから俺をずっと想い続けていたのも少し盛ってるところがあるんだろ、って。

───────────────────

─────────────

───────

俺、なにやってるんだよ。

俺は、賀喜の純粋な気持ちを受け取ってそれを疑いながら流していたのか?

それを何年も、いや何十年も?

馬鹿だ。俺は馬鹿だ。

賀喜を振って、強く突き放せばいいなんて、俺はなんてことを考えていたんだ。

あまりにも自己中心的でそれこそ、賀喜のことを何も考えていないじゃないか。

俺のすべきことは蓮加を思い続けて賀喜を突き放すことじゃない。

蓮加の死を受け入れて、賀喜のことをもっとちゃんと見ることだ。

それに、どうして俺は早く気がつけなかったんだ。

俺の足はすでに、玄関先を向いていた。

そして、何も考えずに家を飛び出す。

この時の俺の頭には、蓮加の存在はいなかった。

───────────────────

「賀喜っ‼︎‼︎‼︎」

外に出て、大通りを抜けるとそこにはヨロヨロと歩く賀喜の姿があった。

なんでだ、なんで俺の涙が溢れそうなんだ。

『○…○…?』

彼女の唇がそう動くのが見える。

彼女の表情にいつもの笑顔はなく、どこか魂が抜けているかのようだった。

俺は一目散に彼女の元へと走る。

そして、勢いよく、ギュッと賀喜を抱きしめた。

『………‼︎』

賀喜の息が呑む音が聞こえる。それも構わずに俺は抱きしめ続けた。

「…ごめん、賀喜」

『……』

「俺は馬鹿だった。ずっとずっと馬鹿だった」

『……』

「賀喜の想いを知っておきながら蓮加のことばっかりで…。蓮加が忘れられないとか言いながら忘れる努力をしてないのは俺じゃんか…って」

「わがままなことだって分かってる」

「でも俺は、蓮加の存在を記憶として落とし込めるためにも」

「ずっと賀喜…いや、遥香と一緒にいたい」

「遥香の笑顔をずっと見ていたい」

『……』

「だから…誕生日プレゼントには」

「遥香をください」

遥香から、言葉はなかった。

ただ、俺の胸元に収まる遥香の吐息だけが直接伝わってくるだけ。

もう、ダメか。

気づくのが遅すぎた。

俺はゆっくりと遥香の体から身を離そうとした、その時だった。

『……遅いってば…』

『…いつ言ってくれるのかって…思ってた』

そう言って遥香はより強く俺へと抱きついてきた。

暖かい、遥香の体。

公衆の目も気にせずに2人で抱きしめあった。ずっと追い求めていた光を掴むかのように、ぎゅっと。

初めて、遥香と密着した。

こんなに長い時間一緒にいたのに。

今までの空白の時間が一気に埋まっていくような、そんな感覚がする。

───────────────────

──────────────

───────

流れで俺たちは家に戻った。

リビングにはつけっぱなしのテレビに暖房に、飲みっぱなしのビール缶。

そして、関係性がガラリと変わった男女が2人。

俺たちはゆっくりと目を見合わせる。

どちらからともなくごく自然にキスをした。唇が重なり合う優しいキスだった。

あの賀喜とキスをしている事実がより時の密度を上げていく。

そして、彼女は俺の瞳をじっと見つめる。

『蓮加ちゃんのこと、忘れられるか心配しなくていいよ』

『私が絶対に忘れさせるから』

「遥香っ………」

今度は遥香から、唇が重ねられた。

強く、濃密で、気を抜いたら飛んでしまいそうな、そんなキスだった。

そうしているうちに、彼女ははらり、はらりと1枚ずつ服を脱いでいく。

そんな姿に見惚れる隙もないままに

俺は彼女の中へと飲み込まれていった。

───────────────────

──────────────

───────

朝、瞳を開けるとそこには昨日のままの遥香が横で俺のことを見つめていた。

『おはよ』

「…おはよ」

横に遥香がいるだけで安心できる自分がいる。

『ねぇ、夢じゃないよね?』

急な展開を遂げた2人の関係性に現実味を帯びていない様子。

「夢じゃないよ。ほら」

俺は遥香のほっぺたをつねると彼女も軽く恥ずかしそうに微笑んだ。

『なんか…笑っちゃう。○○がこんなにもすぐそばにいるの。』

「ここまでに時間がかかったな。ごめん」

『謝らないでいいよ…って今何時…』

『8時03分!?!?!?!?』

遥香は突然飛び起きる。

あ、そーいや昨日朝早くから取材が入ってるやらなんやら…

『やばい、早く行かなきゃ‼︎ごめん、こんな記念すべきモーニングに‼︎』

動揺を隠しきれず独特な語彙を披露する遥香に俺は笑う。

やっぱこれだよな、遥香は。

「仕事、頑張れよ笑」

『うん、ありがとっ‼︎じゃあね‼︎』

思ったよりも慌ただしい解散だったな…なんて余韻に浸り間も無く

俺はようやく、遥香との新しい人生を踏み始めることを改めて認識する。

23歳、1日目。

俺はゆっくりと玄関先に置いてある蓮加の写真立てをしまった。

───────to be continued