Sonic Pad 台本

本日はSonicPadについてのお話しをせて頂きます

SonicPadにプリンターを設定する際に、気づいた点や

説明書に載っていなくてつまずいた点などの話しをさせて頂きます。

これからSonicPadを導入しようか検討されている方

導入したけど使い方に迷われている方の参考になればと思っております。

・まず先に申し上げておきたいのは

印刷時間に関して最大500%の高速化ができるという触れ込みがありますが

元のプリンターのMAX速度が150だとして、単純に5倍すると750となりますが

最高150キロで走れる車を750キロで走らせるみたいなもんなので

そんな速度で印刷できてもまともなクオリティでは仕上がらないんじゃないかと思っております。

まず、フィラメントの冷却も追いつかないし、エクストルーダーのパワー不足も懸念されるし、ノズルもハイフローに対応したのもが必要になるかと思いますし、振動対策とか諸々考えたら、色んなところに無理が生じてプリンターが壊れる可能性がなきにしもあらずなので

そう言った高速印刷の実験などは行っていないのでご了承ください。。

事実、SonicPadを導入してからウチのプリンターはタイミングベルトが急に伸びました。

なんでもそうだと思いますが、機体の限界近くや限界以上の力で動かし続けたらどこかしらに負担がかかると思いますし、メンテナンスの頻度は確実に上げないと寿命は縮まる一方だと思います。

スーパーサイヤ人も修行して強くならないと長くは持たないよと言うことですよね。

・現状ではEnder3S1Proで設定していた印刷速度のほぼ2倍速くらいの設定で運用していて変わらない品質で印刷できています。

・ただ、SonicPad上での印刷速度アップの機能を使うと

設定した印刷速度をそのまま全部あげることになるので、初期レイヤーは遅いまま印刷したいのに

そこも速くなってしまって定着がうまくいかないなどの問題などが起きてしまうので

あくまでスライサーの設定で遅いとこは遅い、速いとこは速く設定していると言うやり方です。

・まず初めにSonicPadとはなんなのかと言うところ

Klipper ファームウェアというMarlinファームウェアより賢い

ファームウェアが搭載されているコントローラー的なモノかと思います。

今までKlipperを導入したいとなったら

ラズパイを使用してKlipperを導入する方法が一般的でしたが

ラズパイも手に入りずらい上に価格が高騰したり、さらにはラズパイにKlipperをインストールして

自分の使ってる3Dプリンター用に設定をしなきゃいけないのが大きな壁になっていました。

僕も正直よくわからなくて踏み込めませんでした。

・ラズパイが、種類にもよりますが15000〜20000円くらいして、プラスモニターやケーブルなどで

いくらかかかりますので20000円は軽く超えてきますね。

そのうえでKlipperをインストールして、手持ちの3Dプリンターのための設定をする手間などを考えると

金銭的にも手間的にもかなり手軽に導入できるのでとても良いと思います。

SonicPadを発売当初すぐだったので僕は22000円で購入しましたが、今は大体26000円くらいで販売されています。

設定自体も画面ポチポチして簡単に完了し、すぐ使えるようになると考えたら導入コストはかなり安いと思います。

・さきほどから何度も出てきたKlipperってなんなのかと言うことなんですが

3Dモデリングされたデータを3Dプリンターで印刷する際には

G-cordと言う指示書があって、「こーゆーの作りなさいよ」っていうの指示をプリンターに出す訳ですが、

それをのび太くんにやらせるか、出来杉くんにやらせるかみたいな話で

頭の賢さが違うので作業のスピードも違ければ正確さも違ってくると言うとわかりやすいかなと思います。

・Klipperの方が速度を上げてもクオリティを保てると言うのは

車で言えば、最高速度が150キロ出せる普通の大衆車を普通の人が運転しているとして

普通の人がMAX150キロ出せるからと言って、その速度で市街を安全に運転できるほどの技術がないわけで

どこかに擦ったりぶつけたりするので、安全に運転できるスピードって

60・70キロくらいだったりしますよね。

・その車を普段から200キロオーバー、Max300キロ以上で走る車の運転をしているレーシングドライバーが運転するなら、150キロでもまだ余裕で運転できる頭の回転の速さと運転技術があるので

印刷速度を上げても同じような高クオリティで仕上げることができる

ということです。

・他にもWi-Fiが使えるなどの色々利点がありますが、印刷速度やクオリティの面だけでもKlipperを導入することに利点がある

・ただ、スピードが速くなればなるほど、アクセルの踏み方やコーナーでの減速の仕方や曲がり方の技術はもっと高度なテクニックが必要になってくるので、その点はユーザーが色々設定する必要があると言ったイメージでしょうか。

・それに最初にも申し上げましたが、速度を上げれば上げるほどマシンの限界に近づいてくるので、コントロールのための設定や

周辺機器の性能も上げていかないといけない。

冷却ファンやエクストルーダーのギアの強さ、ノズルの吐出量とかもアップグレードしないと行けなくなるので、SonicPadを使ったからって500%の速度で印刷できるってわけではないと思います。

・とは言えこれもただの推測で、どこまで速度を上げていって、実用に耐えるクオリティで印刷できるか細かく実験していないので

現状調子がいいなぁと言うのは、以前の設定のちょうど2倍くらいなのでそれで運用しています。

ほぼ同じクオリティで印刷できています。

・導入に関してひとつ問題になっていた

日本の技適通ってない問題ですが、取得できたようです。

サンステラさんが相当頑張って所得したらしいです。

どこかにマークが付いてくるのか、証明書みたいなものが付属されてくるのかわかりませんが

詳しく知りたい方は販売店に問い合わせてください。

ちなみに他の販売店で販売されているのもに関してはどうなっているのかとかはわかりません。

証明書等が付いてこない可能性もありますので、販売店さんに各自確認してください。

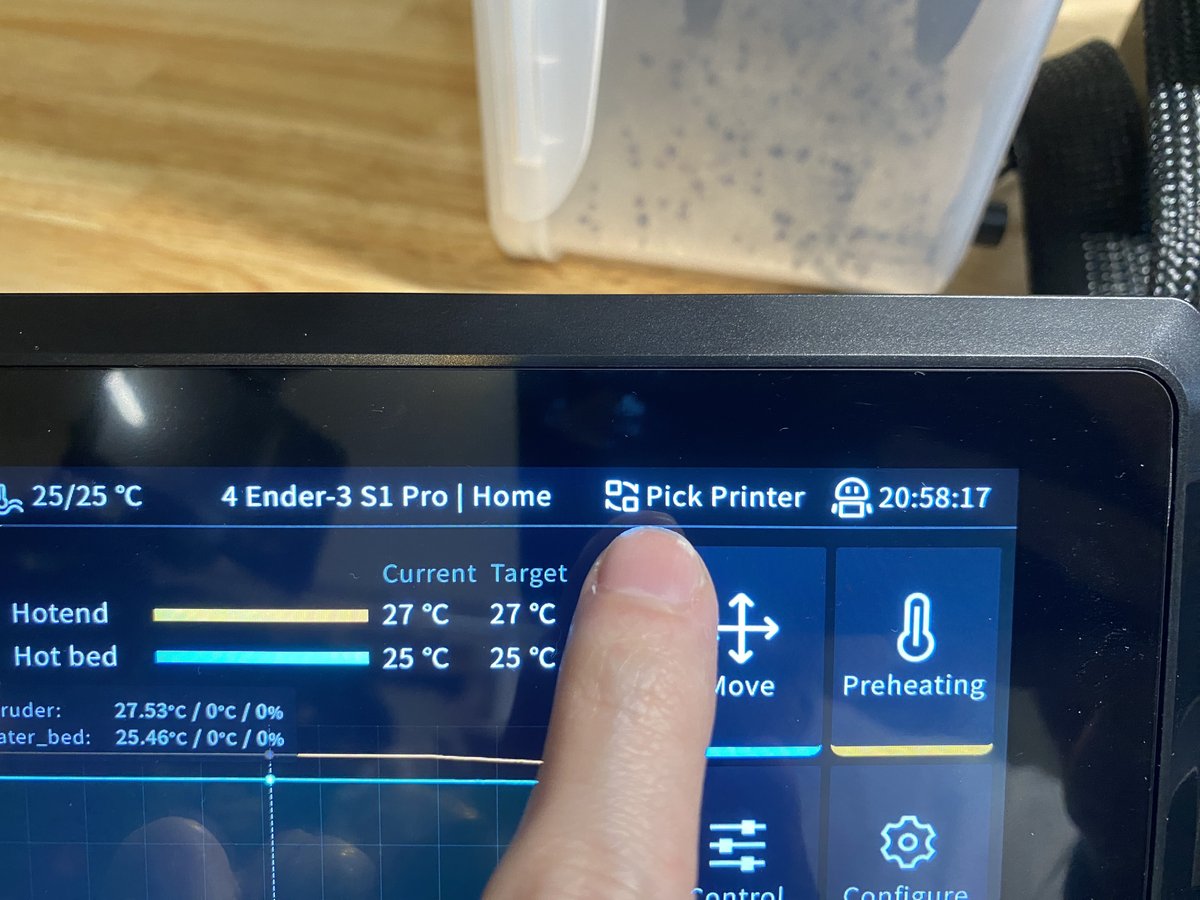

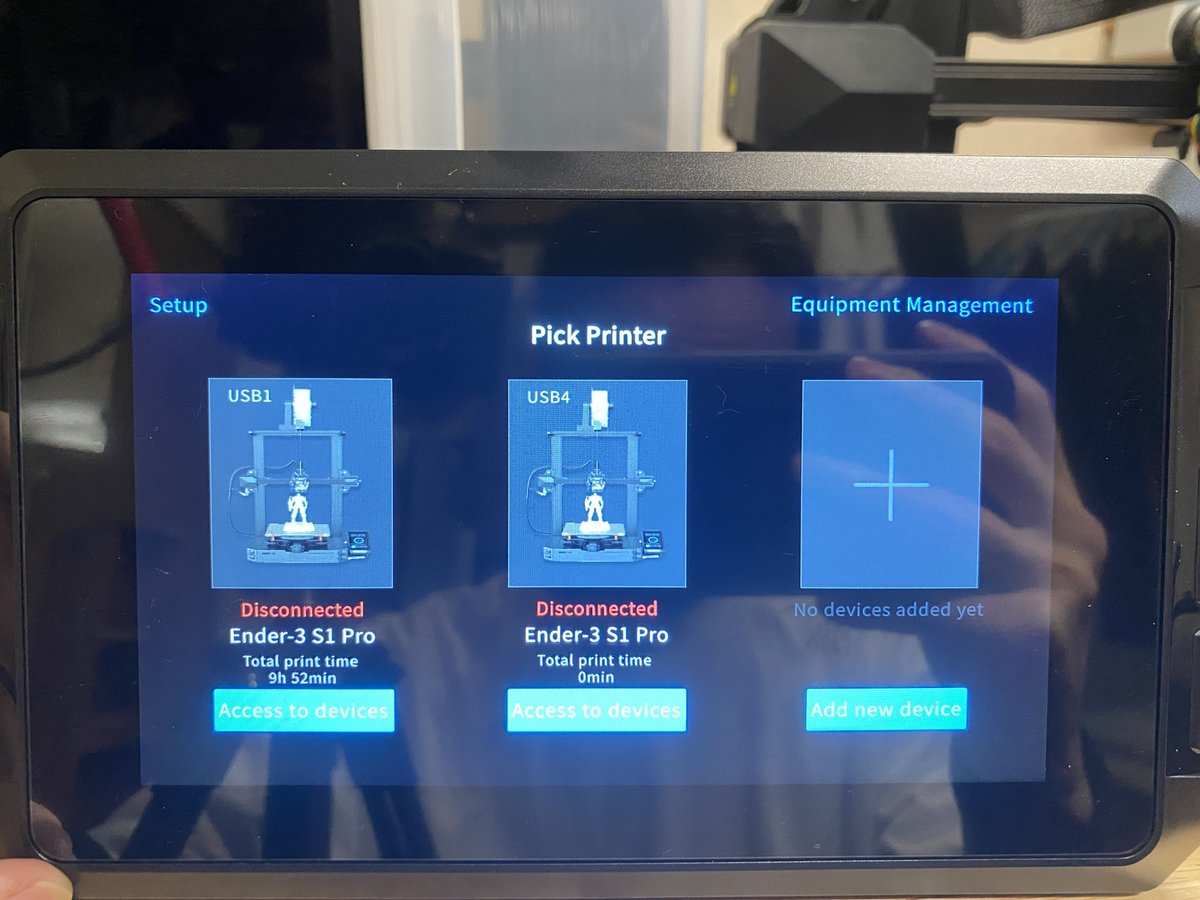

「1つ目」

これは画面の意味が最初よくわからなかったと言うか

まさかそんなことするとも思ってなくて説明をちゃんと読んでなかったっていう話なんですが、SonicPadにプリンターを設定する際に、まず初期設定でちゃんと接続されているかの動作確認とZ軸オフセット量、ベッドの水平だしと進んでいきますが

ベッドの水平出しの際、ノズル位置がすごく離れたところにあって

「え、なんで?」

となるんですが、一個前の画面でまずベッド下のスクリューを

全締めしてからZ軸オフセットの設定をして、その後ベッドの水平出しのところで全締めしたスクリューを緩めていってノズルとの間を紙1枚

(0.1mmほど)まで上げていくっていうやり方でした。

まさかそんなやり方するとは思っても見なかったので説明文をスルーしてしまっていました。

・ただそれをやるのがめんどくさければ、一旦そこは飛ばして、あとから全部調整できるのでベッドのスクリュー全締めの作業をやらなかったから使い物にならないなんてことではないです。

ただベッドのスクリューはスプリングを介しているため緩すぎたりすると、稼働中に振動でベッド下のネジが緩んできたりしてグラついたり、CRTouchのプローブが当たっただけで

コンマ数ミリ沈み込んだりして、正確な測定が出来なくなるので、1回やっておいた方がいいかもしれません。

「2つ目」

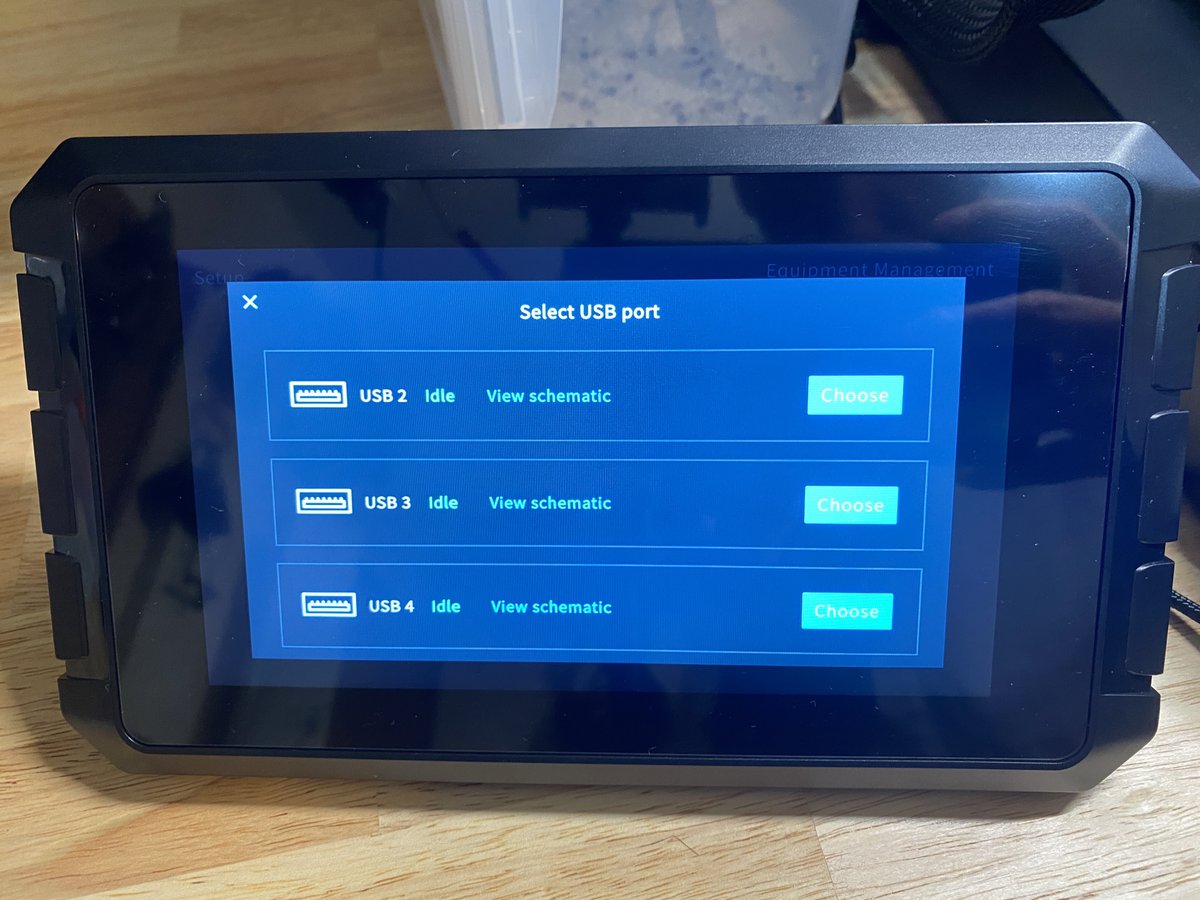

プリンターと接続するUSBポートは

プリンターを接続して設定したところで固定される

1〜4までUSBポートがあるが最初に1番で設定を行って、その後

背面に変えたら接続できなくなってしまいました。

販売店に聞いてみたら、販売店からメーカー問い合わせになり

返ってきた回答が

「同じプリンタが正常に接続されている場合、ポート 2、3、

および 4 を介して接続することはできない」

とのこと。その時点で日本語訳がイマイチで意味が理解できてなかった。

YouTubeなどを見ても他の場所に接続している人もいたので

おかしいなぁと思って色々調べた結果、最初に設定したところで固定されることがわかった。

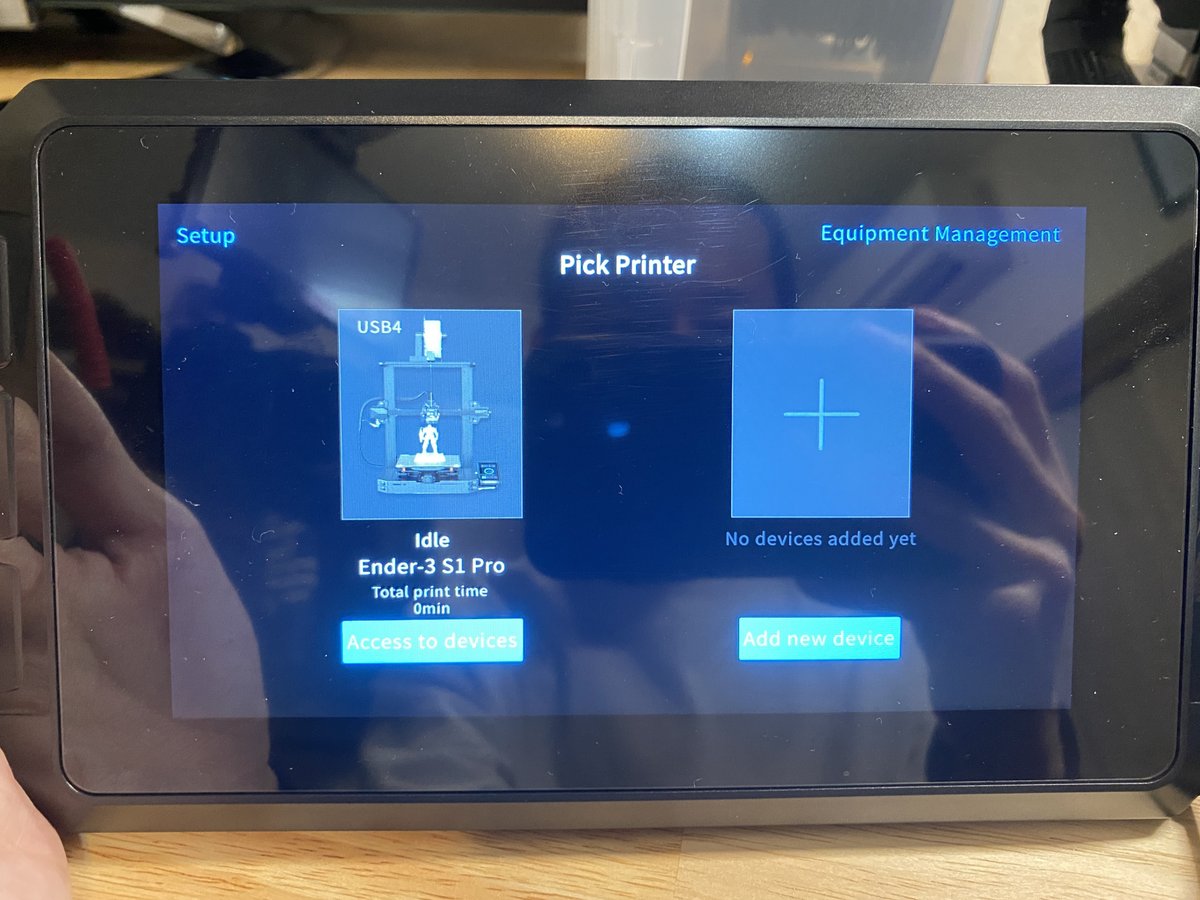

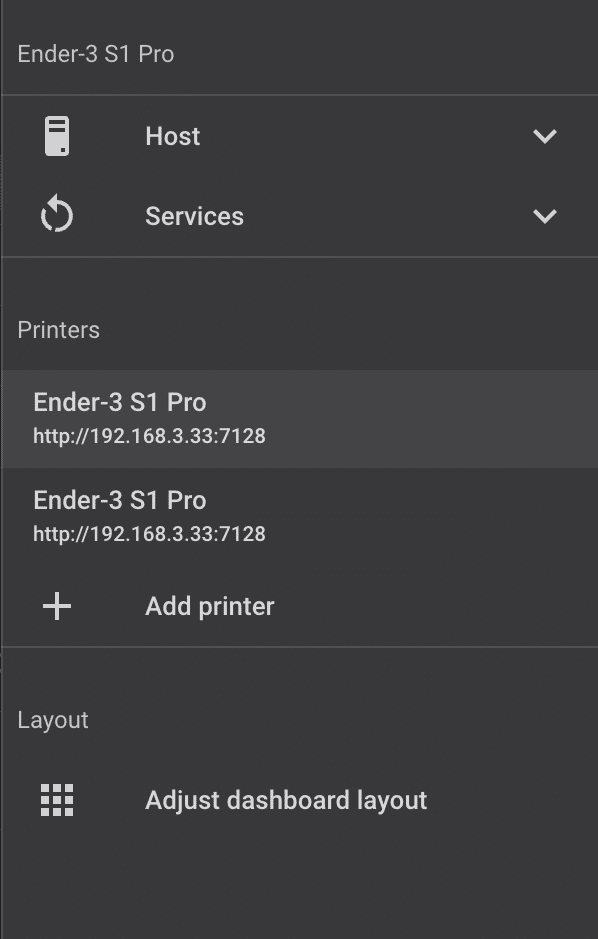

変更方法は画面右上から「Pick Printer」「Add new device」で

登録したいポートを選択し、設定し直すことができる。

登録されているプリンターを消したり名前を変えたりするには

右上のイクイップメントマネージメントから行うことができる。

登録されているプリンターを消したい時は

右上のイクイップメントマネージメントから名前の編集、削除ができる。

といった感じで最初にSonicPadをどこに設置するのか、配線はどう取りまわしてくるのかなど考えた上で

プリンターをどのUSBポートで設定するか決めてから始めた方が

良いと思います。

ちなみに

USB2に登録すると、Ender3 S1 Proに付属してきたUSBのカードリーダーが

させなくなったりするので注意。

「3つ目」高性能なSDカードは認識してくれない。

手持ちのAnkerのカードリーダーを使用してみたところ

認識してくれなかった。

おそらくUSBの規格の問題でUSB2.0じゃないと使えないのかもしれない。

USB3.0〜以降のモノに対応出来ない可能性がある。

プリンター本体の時も容量が大きい64GB以上のモノは使えないといったことがありましたので

そういった規格なんかの問題はありそう。

まぁ

折角ネットワーク上での操作が出来るので、そちらを設定して使うのが良い

おそらくSDHCは対応しているが、SDXCのメモリーカードは使えないと言うのはあるかもしれません。

「訂正」

Sonic Pad側のコネクターがUSB2.0のため

USB3.0以上のカードリーダーなどが使えない。

「4つ目」

サムネイルの表示方法(説明書にCura,PRUSA、スーパースライサーのやり方載っている)

メモリーカードにサムネイルも一緒に保存し、SonicPadの画面上に出すには

Curaのやり方になってしまいますが

メニューから、拡張子、後処理、G-cordを修正、スクリプトを加えるの中からクリエイトサムネイルを選択する

幅と高さが32x32pxになっていますが、SonicPadの画面上ではガビガビなので、せめて100x100くらいの方がキレイに表示される

ただ、USB stickの欄にはサムネイル表示されるが、プリント中の画面では

サムネ表示されないなどよくわからないバグがある。

また、Curaの場合ですが

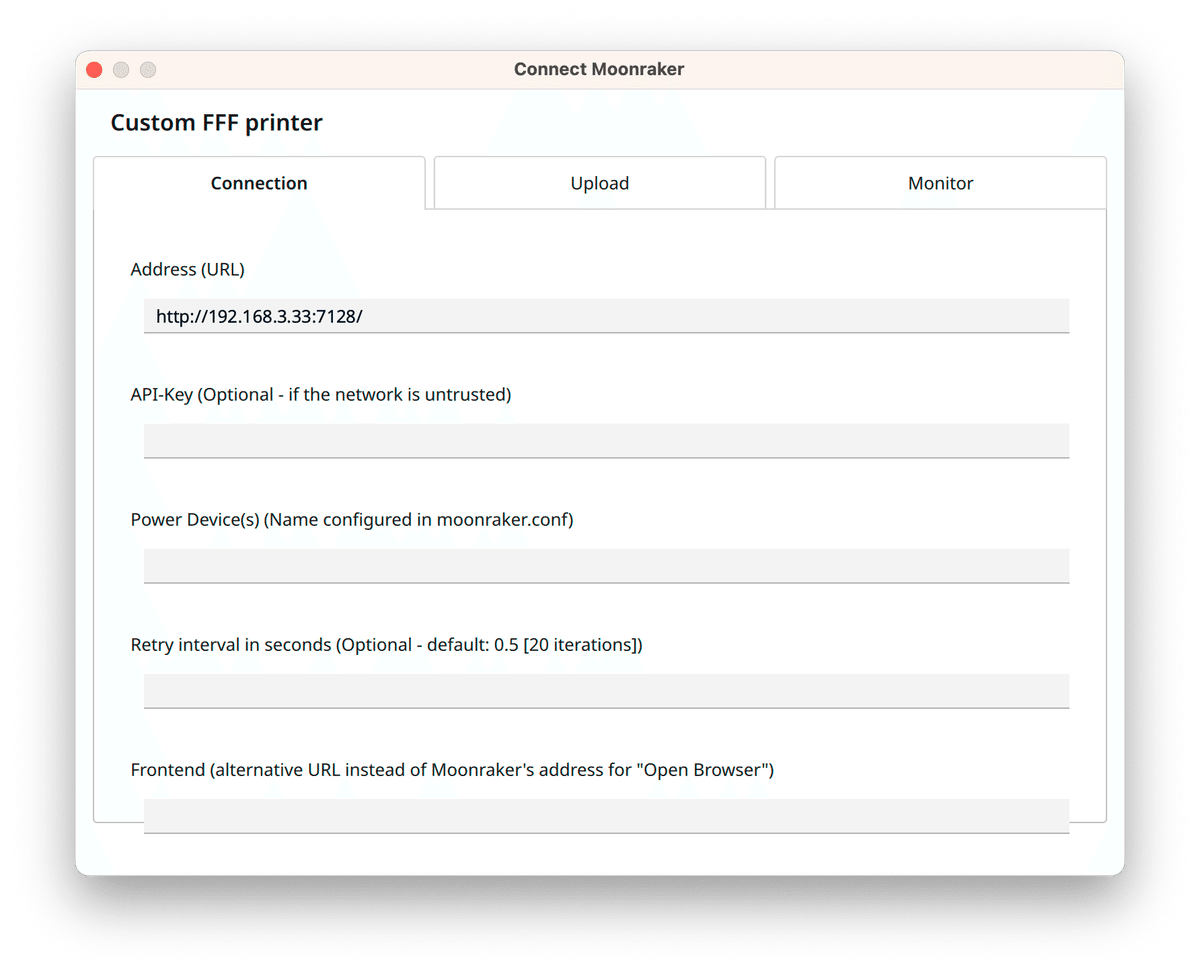

Webオペレーションへスライスデータを送信するには「Moonraker」というプラグインが必要になる

その設定の中にサムネイルを作成するかの設定があるので

そちらで行います。

Curaの右上のマーケットプレースからダウンロードできる。

ただ、Moonrakerでサムネ作成の設定をした場合

WEBコンソールではWi-Fiで飛ばしたデータはサムネ付きで表示されますが

SonicPadではWi-Fiで飛ばしたデータは「Print」の中の「ローカル」に保存されるんですが、その選択画面ではサムネ表示されないんです。

なので、そこにもサムネ表示させたいという方はMoonrakerもCuraのサムネ作成スクリプトもどっちも必要になります。

ただ、WEBオペレーション使い始めたら、多分メモリーカードでの運用はそんなにすることがなくなるかと思いますので

そんなに大した問題ではないかとは思いますが、一応そういった感じになっております。

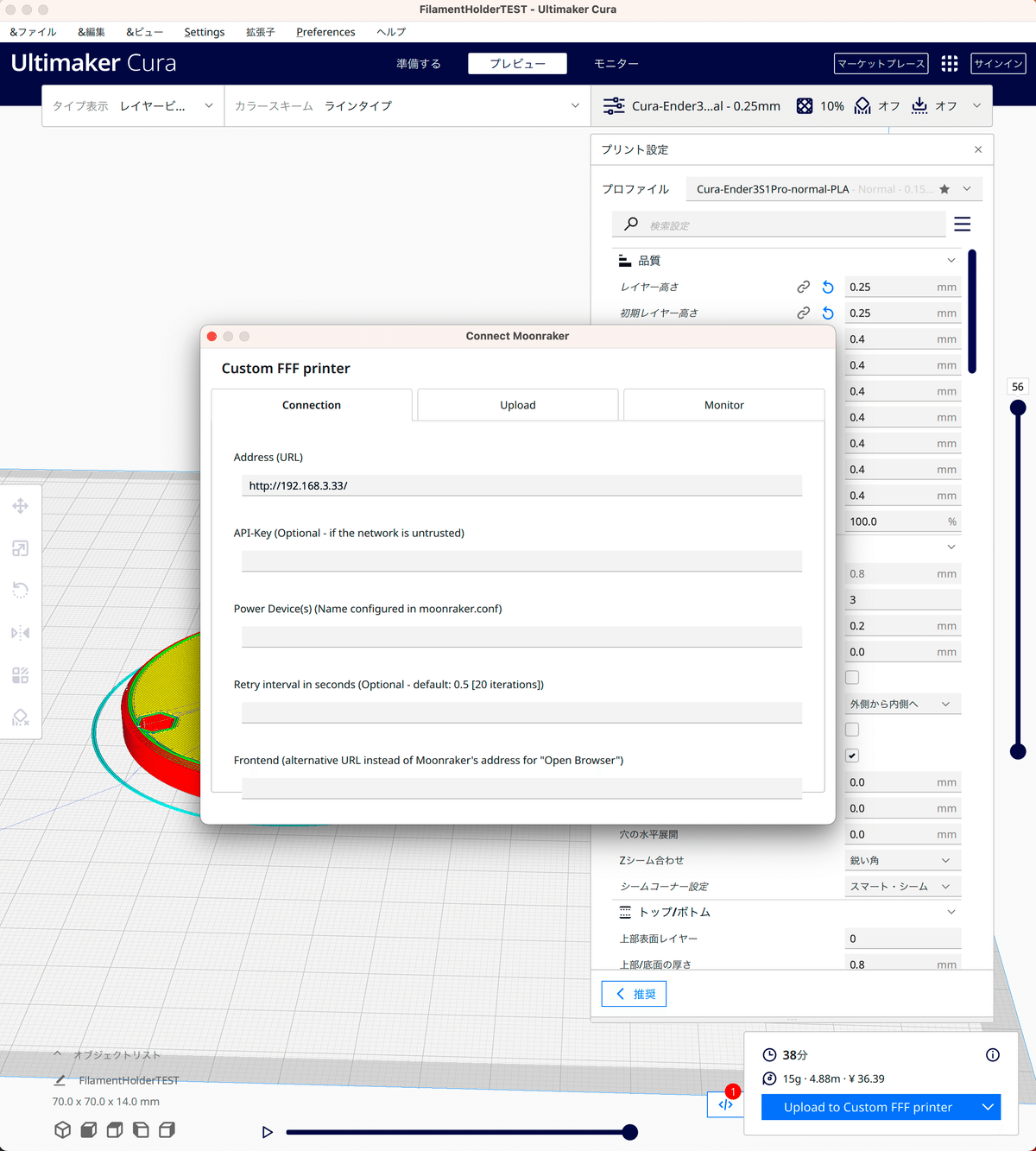

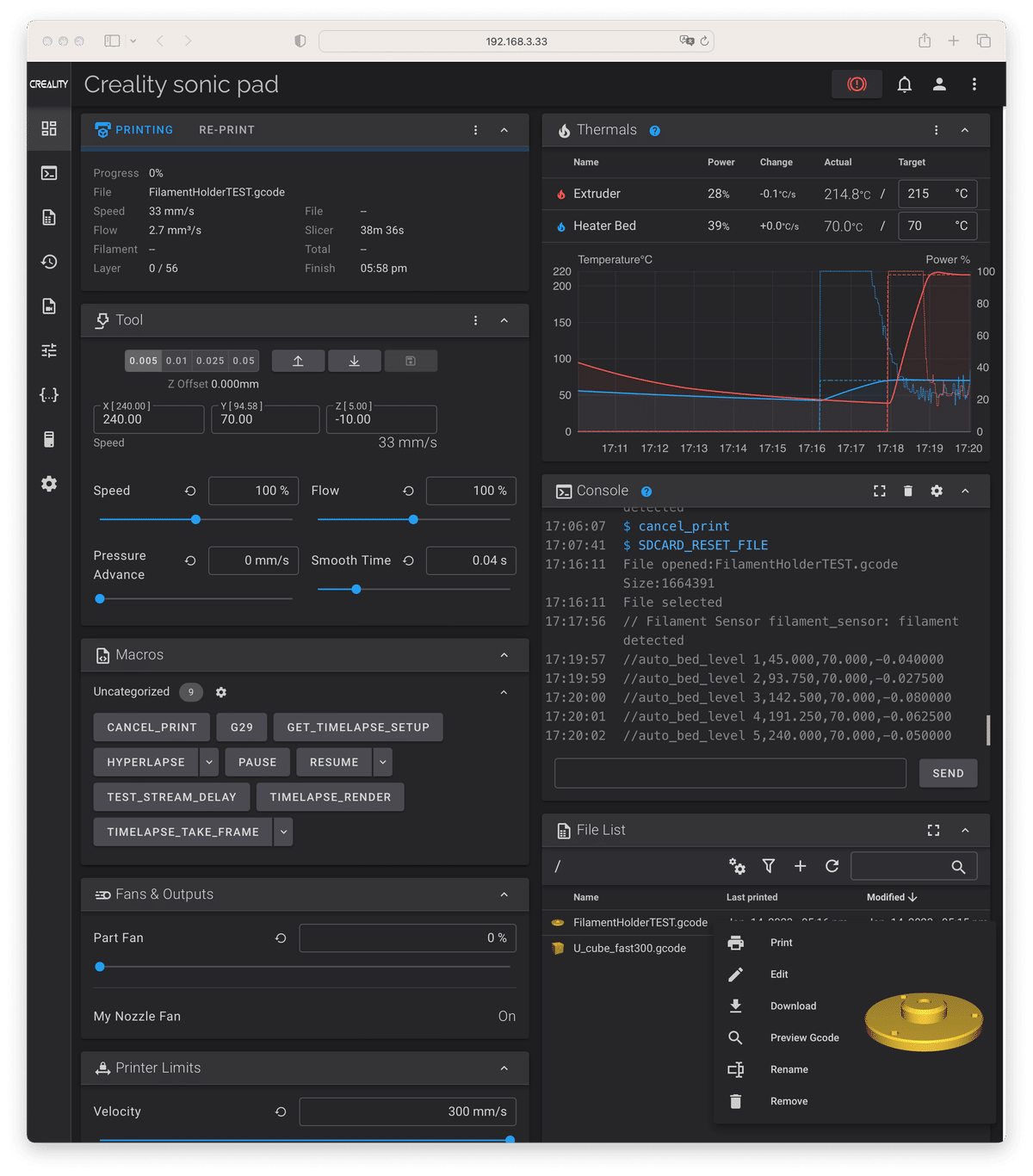

WEBオペレーションを使うためのCuraの設定は

プリンタの設定画面から「Connect Moonraker」の設定画面を開きます。

・Wi-Fiを利用するには「Connection」タブの「Address」にSonicPadのネットワートメニューから確認できるIPアドレスを入力

・「アップロード」タブで「Format」のメニューにある「UFP with Thumbnail」をチェックすると

サムネとG-cordと同時にネットワーク経由で送信できる。

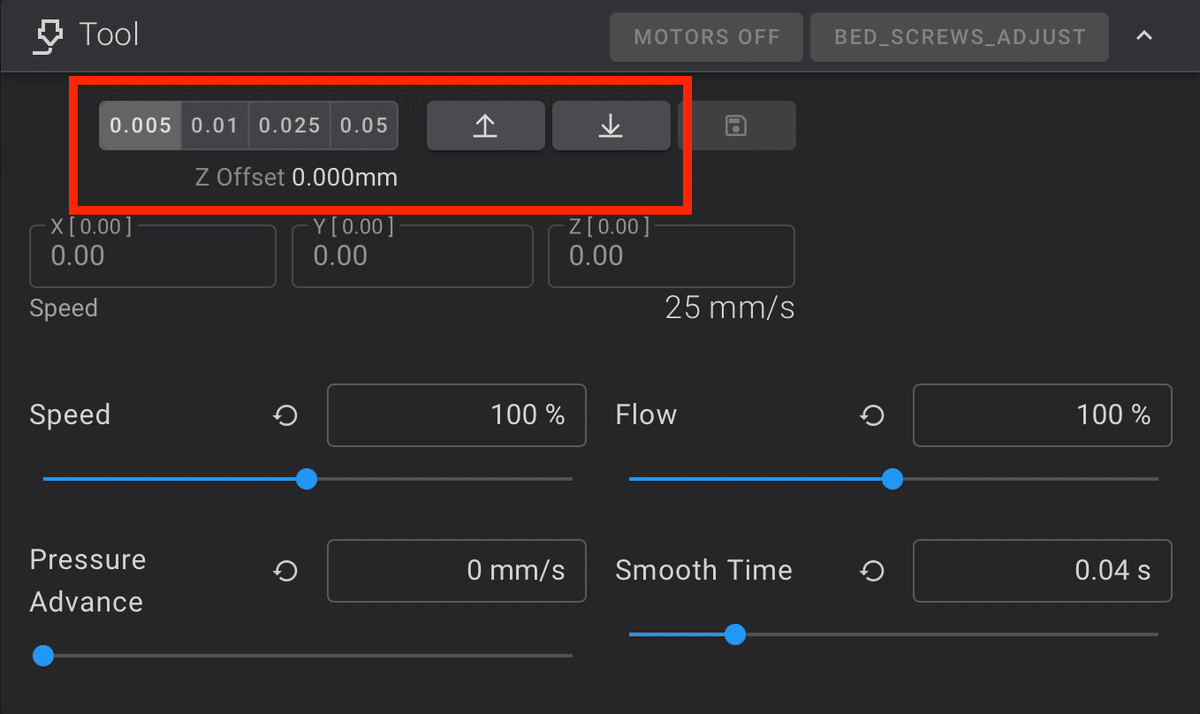

「5つ目」

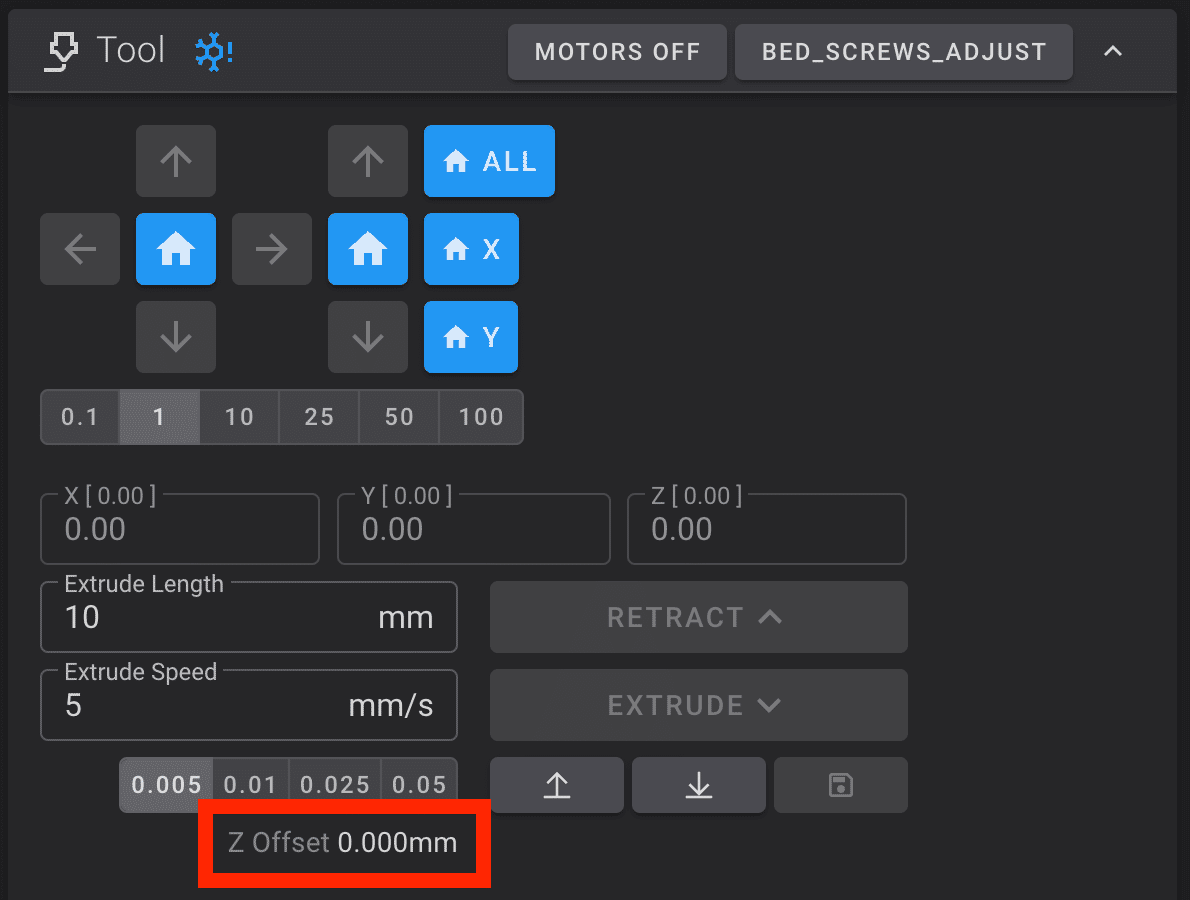

SonicPadでZ軸オフセットの現在の設定値がいくつなのか確認できない。

Z軸オフセット設定画面に行くと、エクストルーダーが毎回スタートがデフォルトの高い位置から始まる、というかやり直しになる。

Ender3 S1 Proの場合、今設定しているエクストルーダーの位置まで下がり

そこから調整ができるので、現状これぐらいなんだなぁと言うのが確認できたがこれが出来ない。

Web OPで印刷物を見ながら調整したあと「今こーゆー感じ」というのをシクネスゲージを差し込んで手で確認したくても出来ない。

毎度やり直しな感じで、現在の設定値から「これくらい」微調整したい

という時は、前回の設定値を覚えておくか、印刷しながらWEB OPないしSonicPad上で微調整して現状の数値をコンフィグ画面で確認して覚えてく必要があるかと思います。

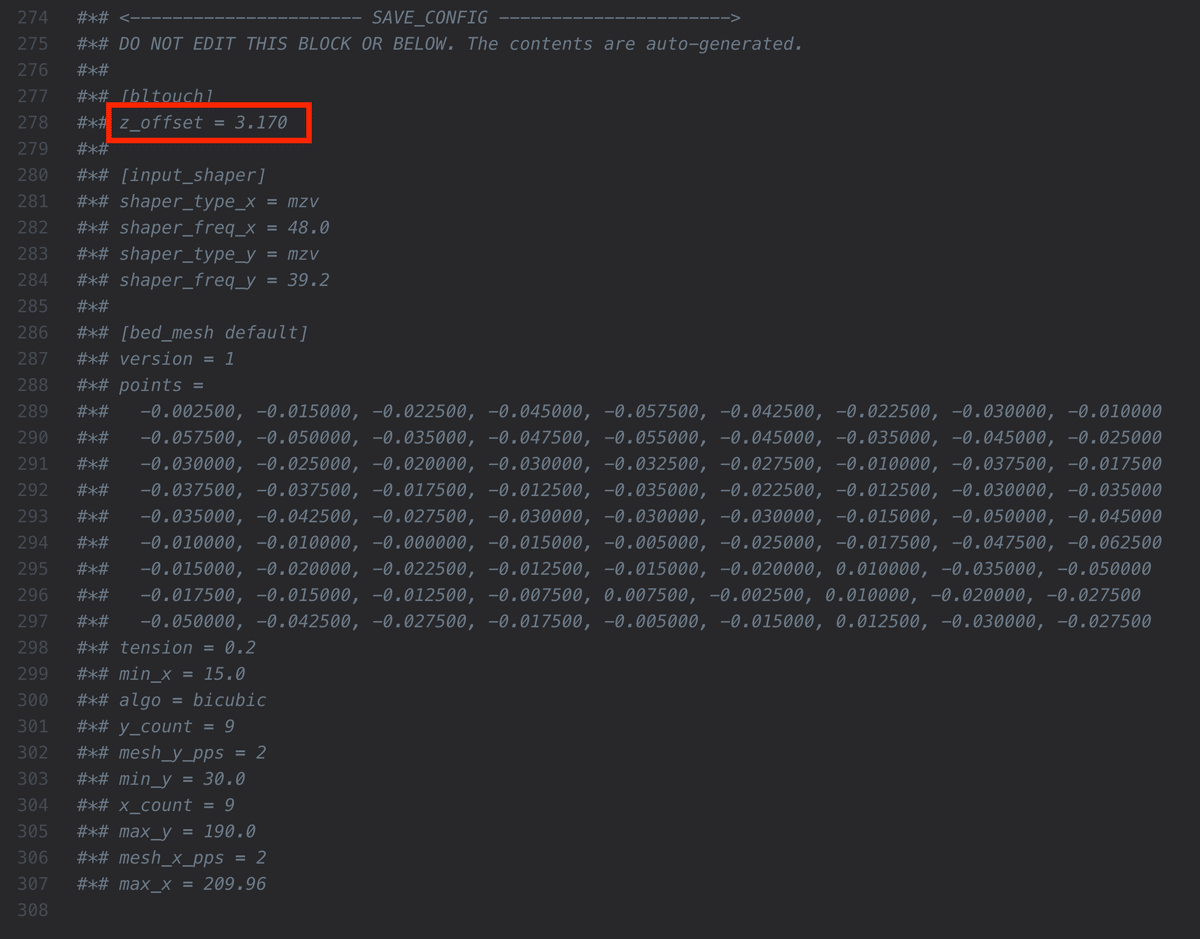

ただ、Web OPのコンフィグで数値と、SonicPadで設定する際の数値の表記の仕方が違うためいまいちよくわからない。

例えば、SonicPad上では-0.05の時、Web OPのコンフィグでは2.900という表記なので、どこを基準にしたどーゆー数値なのか、まだなんだかいまいちよくわかっていません。

また、Web OPでZ軸の調整するところがあるが、基本は0.00mmになっているので、あくまで今現状設定されているところが0.00mmと表記されていて、でそこから何ミリ動かすか、動かしたかという見方になる。

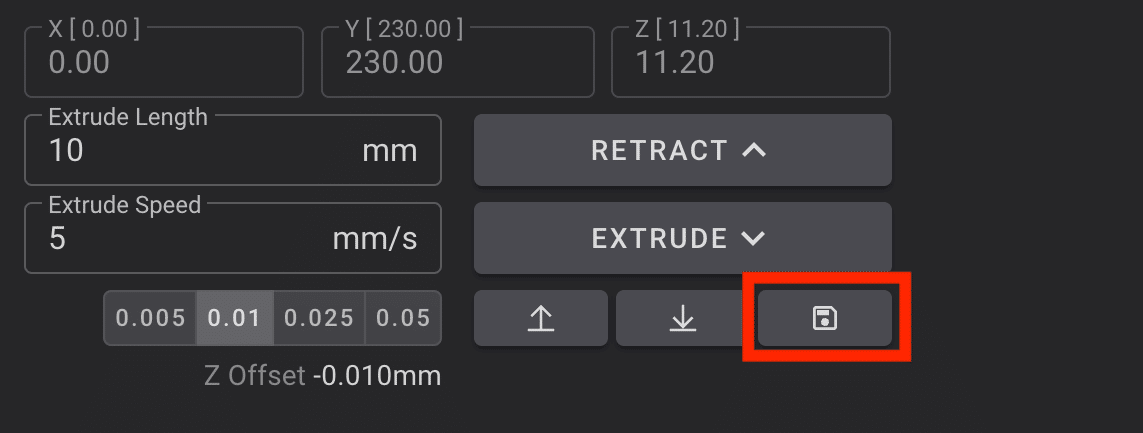

印刷中に微調整した場合は印刷終了後に「保存しますか」と聞かれるのでそこで保存できます。

印刷していない時に調整した場合は、コマンドの横に保存ボタンを押して保存することができる。

また謎なのは、SonicPadでの初期の設定の際にはZ軸設定のスタートが4.96mmだが、以降のスタートは8.15mmたまに変わる8.21mmとか8.22mmもあった。

何故スタート位置が変動するのかはわからない。

SonicPadでのZ軸オフセットは「5mm」「1mm」「0.5mm」「0.1mm」「0.05mm」で動くので、間違えて「5mm」で2回も押したら、スタート位置が8mmくらいなので

ヒートベッドに突き刺さるので注意した方がいい。

文字が青くなっているので、今何mmが選択されているのか確認してから押すようにしたい。

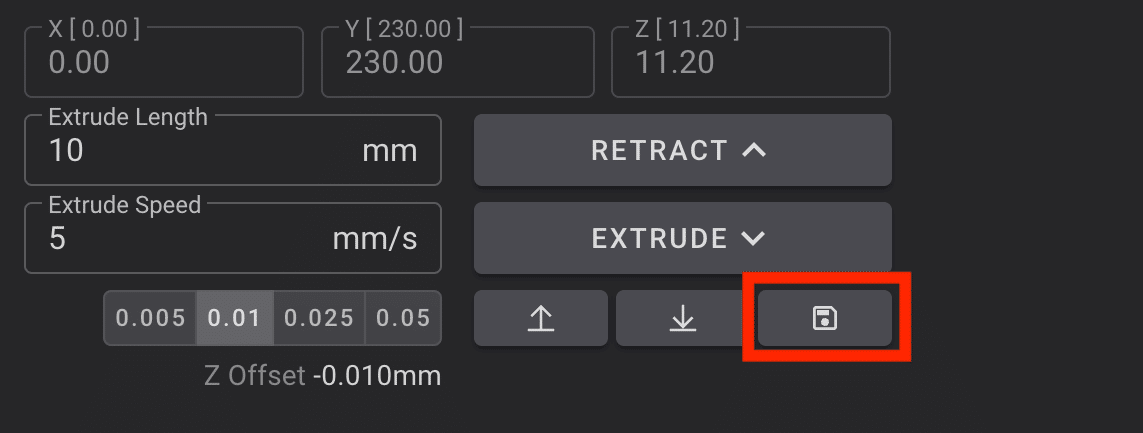

Web OPではデフォルトでは「0.005」「0.01」「0.025」「0.05」で調整可能

この数値は設定「Z Adjust values」で変更もできるし増やすことも出来る。

現状はABLもなんだかいまいちなので、印刷物を見ながらWeb OP上で微調整して完了としている。

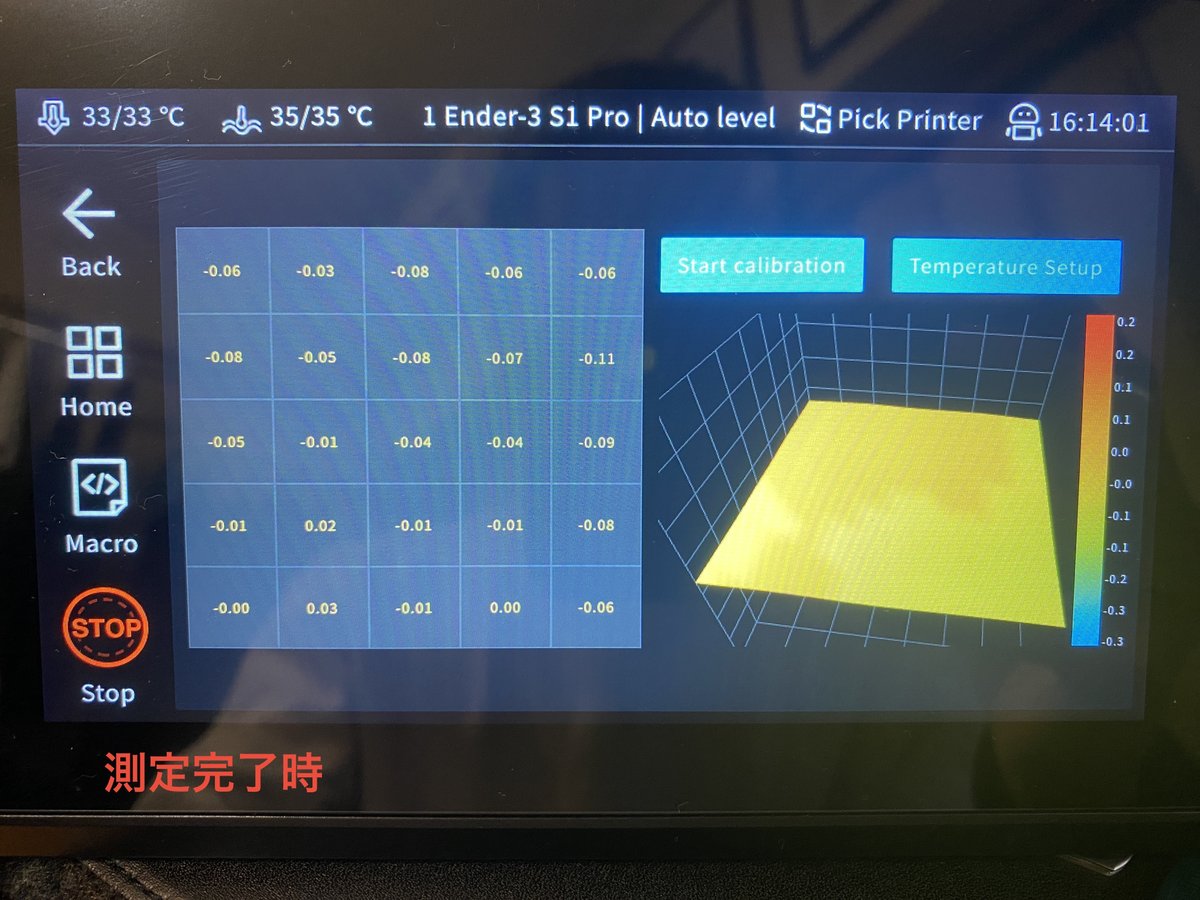

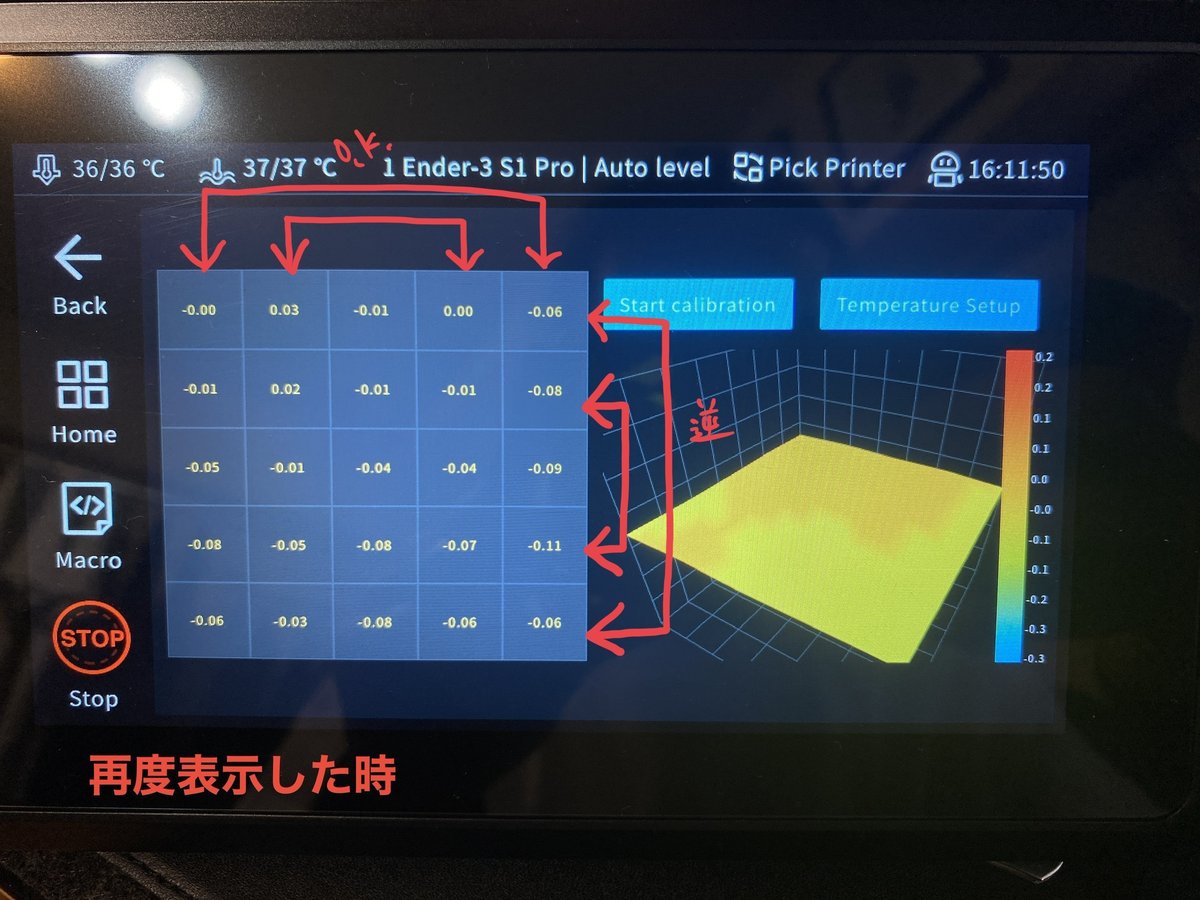

「6つ目」

ABL実施後の画面の表示が次にABL画面を開いた時には横列がテレコになって表示されいる。

何回やっても起きるのでバグと思われます。

縦列は変わらない。

僕は結果を元にダイヤルゲージで調整しているので、ちょっと見ずらいのでスマホで写真を撮って対応している。

数値を見ながらヒートベッドの凸凹をテープを貼って対応したりする方もいらっしゃると思うのでテレコ表示はちょっと困りますね。

ビジュアルの方は変わっていないし、WebOPのほうは正しく表示されているので問題ないと思うが、そちらにはセンサーで測定した数値は表示されないので、SonicPadで見るしかない。

これはアップデートで直していただきたい。

※先日のアップデートで修正された

「その他つまづきそうな事」

・SonicPadで印刷を有効にする、と言うか高速印刷を実現するには

Curaniデフォルトで設定されているプリンターのままではダメなので

ADDカスタムプリンターを選んだ上で

CREALITYの公式サイトにCura用にEnder3 S1、Ender3 S1 Pro

Ender3 V2用プリンター設定が掲載されているので、そこから

スタートとエンドのG-cordがありますのでコピペが必要です。

また、それ用に各フィラメントごとに「ノーマル」と「ファスト」の

設定が付属のメモリースティックに保存されているのでそれを使用する。

・SonicPad用にCREALITYのサイトで配布されているプリンターごとの

カスタムプロファイル(印刷設定)では印刷速度を変更しても下の

各詳細な印刷速度が連動しないように「fx」マークになっている。

(※印刷速度に対して外壁は50%の速度とかそう言った計算が自動で

されないということ)

連動させるには「fx」マークをクリックして消すと印刷速度と連動して

自動計算されるが

元々Ender3 S1ProのプロファイルはCuraに無いので「Ender3 S1」用の

プロファイルを使用するのですが

SonicPad導入の際にはカスタムプリンターを選択して、CREALITYから

リリースされているプロファイルを使用します。

元のプルファイルでは「印刷速度」に対して「外壁速度」は印刷速度の

50%とかで連動するようになっていますが

カスタムプロファイルの設定では「印刷速度100」に対して「外壁速度」

は67%とか「内壁速度は134%とか

インフィルはさらに早い167%とかで連動するようになっていて

自分なりの設定とは全然違くて戸惑いました。

あまりにも調整しづらかったので、以前使っていた設定をスクショして

いつも通りの設定を作ったり、早めの設定を作ったりした時には

都度保存したりして使っています。

・ PRUSAではどうなのかは試していない。

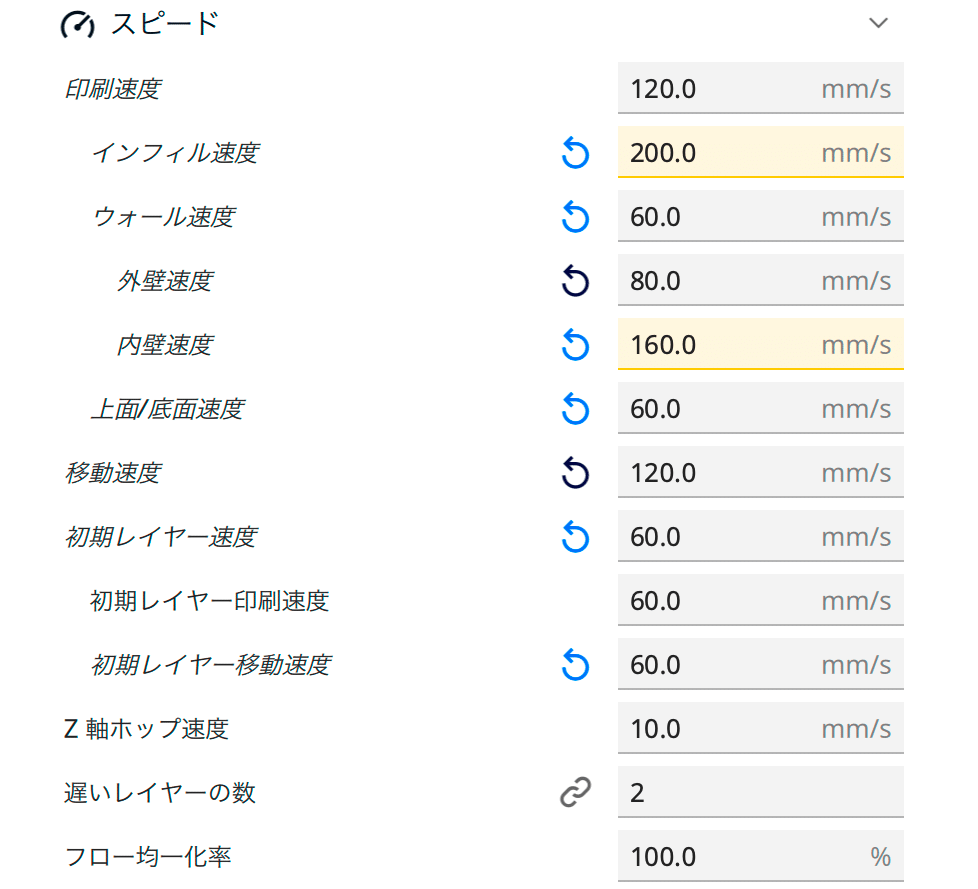

【変更前】

【fxを解除した時】

【変更後】

・今の所

PLAでは大体いつもより2倍の速度ではキレイに印刷できています。

防湿ケースの部品セットが8時間ほどかかっていたのが4時間ほどで

できます。

【よく使う印刷設定】

「7つ目」

・「設定」から「移動パラメータ」に入ると「加速度、アクセラレーション」

と「加速から減速、アクセルトゥディセル」

「スピード、ヴェロシティ」「スクウェアコーナー速度、

スクウェアコーナーヴェロシティ」の設定がデフォルトの数値に

戻ってしまう。

好みの設定値があったとしたら毎度入力し直す必要があります。

「ちょっとしたトラブルなど」

・エクストルーダーの配線がちゃんと刺さっていない、接触不良が起きている場合

エクストルーダーは動くが、フィラメント送りのギアが動かなかった

意図せず逆回転したりすることがある。

印刷開始時に左サイドに捨て印刷のようなラインを出す際に

行きは正常、折り返しで逆回転するという奇怪な動きをしたことがある。

エクストルーダーの配線を繋ぎ直したら正常に戻ったので

おかしいなぁと思ったら一度差し直してみてください。

「気になる点」

・Webコンソールから印刷出たを送信した際

Wi-Fiの影響なのかKlipperの影響なのかわかりませんが

印刷を開始するまでちょっと遅い。

XYZキューブの例で行くと、ノズルなどの加熱が開始するまでに

訳2分かかりエクストルーダーが動き出すまでに3分半ほどかかり

そこからABLも入れると印刷開始までに5分はかかっています。

Ender3 S1 Pro純正のコントローラーのままでしたら、印刷開始ボタンを

押した瞬間加熱が始まったり、予熱していればすぐにホーミングが

始まるのでちょっと毎度の5分はちょっともどかしいです。

【WEBオペレーション】

・IPアドレスをURLの欄に入力するだけでWEBオペレーションに

アクセスできる

・Chromeでは開けなかった(セキュリティの問題かも)

→ iPadのChromeでは開けた

Macでもセキュリーを解除すれば開けた

SonicPadのネットワークセッティングのページにIPアドレスが

記載されている

・Chromeはブックマークバーに入れて使っている。

・Sfariの場合はURLをドラッグアンドドロップして

デスクトップにおいたら楽。

【Z軸オフセット】

・SonicPad上でのZ軸オフセットは最小で0.05ずつしか動かせないが

WEB OPだと0.005、0.01、0.025、0.05ずつ動かせる

また設定画面から任意で動く数値を変更することもできる

・ただ、WEB OPのトップ画面では現在設定されているオフセット値が

表示されることはなく、基本0.000mmの表示でSonicPadで

どのくらいで設定したのかは自分の記憶しかない

この部分に関しては設定したところからどれぐらい調整したのか

と言う表示になっているようです

・コンフィグ画面でオフセット値が確認できるが、SonicPadの

Z軸オフセット設定画面上で表示される

数値と表記の仕方が違うので、今どれくらいなのかちょっと

よくわからない。

・WEB OPから印刷中にZ軸を調整した場合、印刷が終了した時点で

調整したZ軸オフセットの設定を保存するか聞かれるので

その後の調整がいらないので良い

・印刷していない時にZオフセットを動かすと右のボタンが

押せるようになり保存するか聞かれるので

印刷完了したものを見て調整し、保存することもできる。

・プリント終了時刻まで表示されるのは非常にありがたい。

・WEB OPから予熱するには「Extruder」「Heater Bed」の部分に直接指定の温度を入力することで加熱が始まる。

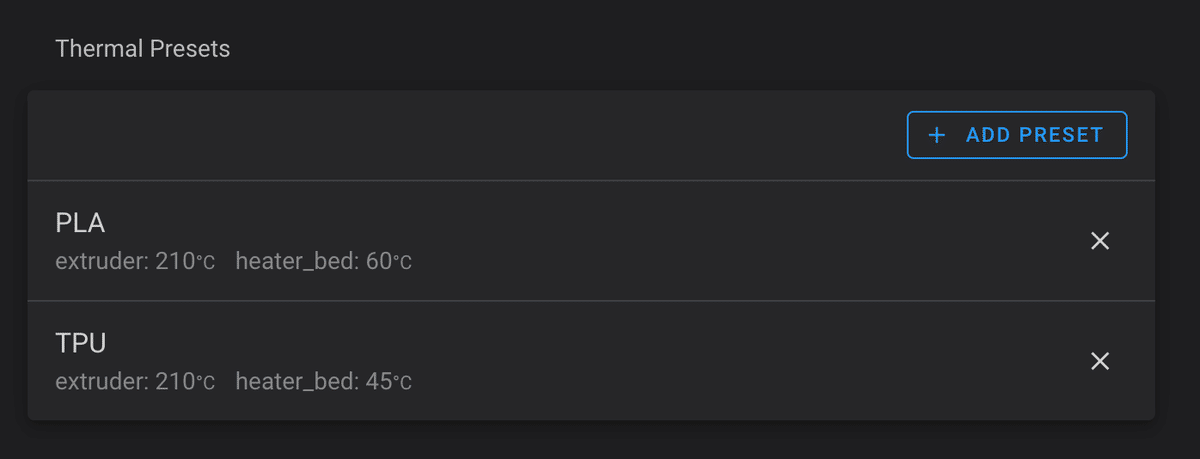

・Facebookでプレヒートのプリセットを追加している写真を発見したが

登録する方法がわからないので、僕の画面にはHeater offしかありません。

なくても困りませんが、PCからボタンひとつで加熱開始できたら楽ですね。調査中です。

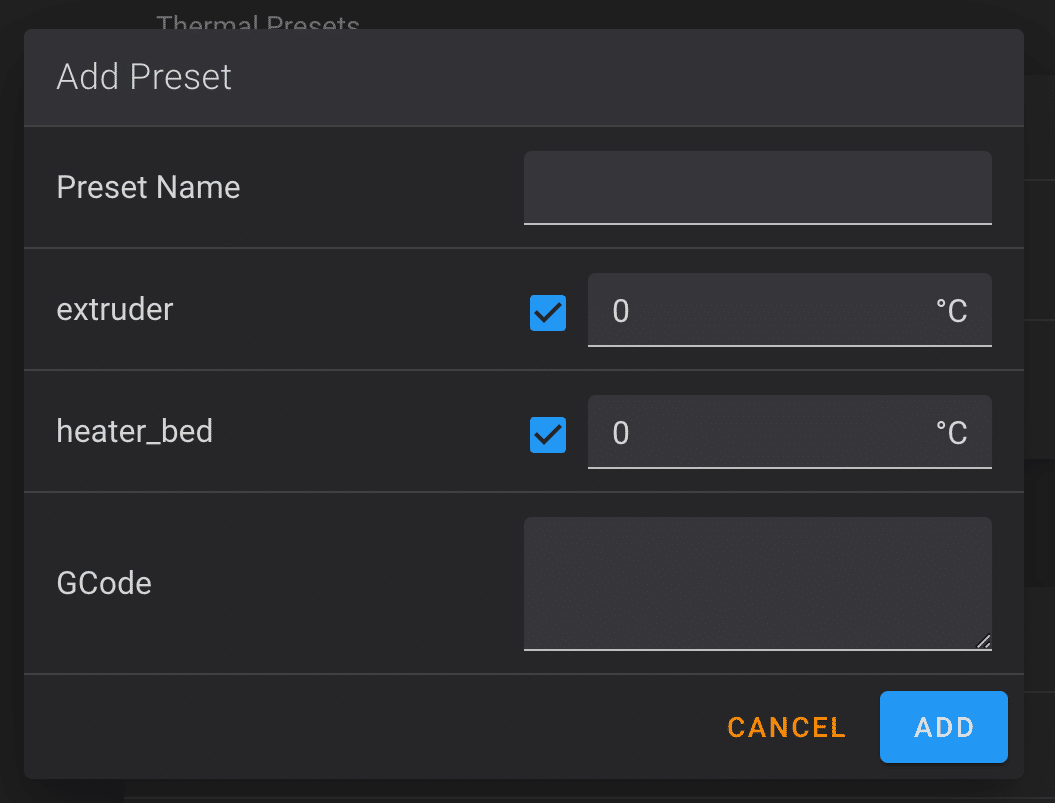

「解決」

設定画面に「Thermal Preset」の項目があり

任意の予熱項目を作ることができる。

【プレッシャーアドバンス】

角の膨らみの抑制に効果あり

※ プレッシャーアドバンスとスムータイムはセットで組み合わせチューニングにより効果を発揮するようだ(計算方法がめちゃ難しい)

WEB OPでしか設定できないので、その辺はどないやねん

【加速度制御】

・Klipperでは加速度制御はスライサー上でOFFにして

Klipperに任せるのが正しいやりかたのようです。

スライサーでの加速度制御とKlipperの加速度制制御が

ぶつかってしまってよく無いらしい。

CREALITYからリリースされているSonicPad用のCuraの設定では

加速度制御が元々ONになっているので、OFFにしていいのか?

と思いましたが印刷してよくよく比べてみないとなんとも言えない

→Cura設定で加速度制御をOFFにすると、WEB OPのAccelerationのメーターが動かなくなったので、やはりスライサー上で有効にする必要があるのか?

【スライサーで制御されている場合の動き】

【WEB OPへのデータ送信】

CuraスライサーからWEB OPに送信するには「Moonraker Connection」

という拡張機能をダウンロードが必要(Curaのプラグイン)無料

・プリンターを新しく設定し直したら、Moonrakerの接続(CURAとWEB OP)が出来なくなってしまったが

WEB OP右上のメニューから確認できるプリンターのURLを入力し直したら接続できた

・付属の加速度センサーを使用して振動データを測定するとリギングを

抑えることができますが、付属のステーを印刷して装着するように

説明がありますが、付属の木工ネジでは全く固定できないので

時間をかけて印刷する意味はない。

1度測定したら外してしまうのでつけっぱなしにする必要もなく

ベルトの交換や諸々調整した時に測定し直す時ぐらいしか

つかいませんので両面テープで貼り付ける方が早い。

両面テープで貼り付けた際、剥がす時にケースが

パッカーンするので注意。

ケースが分解されてしまうだけなので、たいした問題ではないが。

【プレッシャーアドバンスに関して】

・設定するとコーナーを印刷する際にほんの少しフィラメントの吐出量を

減らして角の膨らみなどを抑えることができる機能ですが

設定方法を説明しているとめちゃくちゃながくなりますので割愛します。

ネット上でもYouTube上でも詳しく説明している方がいますので

検索してみてください。

ちょっと複雑かもしれませんが難しいことはないと思います。

【サムネ表示の仕方】「CURAの場合」

・メニュー欄から「拡張子」→「後処理」→「G-cordを修正」

→「スクリプトを加える」

「Create Thumbnail」を選択し、必要に応じて「Width・Height」を

大きくする。

デフォルトの32だとだいぶガビガビ

※ スクリプトを入れてMoonlakerで送信するとSonicPadの「Local」の

選択画面ではサムネ表示されない、選択すると表示されるという謎仕様。

【SDカードにサムネ付きで保存するには】

【WEB OPにサムネ付きで送信するには】

MoonrakerのUpload設定で「UFP with Thumbnail」を選択しておくと

CURAでスクリプトを追加しなくてもサムネ付きで送信できる

・CuraからWEB OPへ送信する際に「Start print job」にチェックを入れるとそのまま印刷が開始される。

チェックを入れなければWEB OPから操作が必要。

【公開動画】